- Подпишитесь, чтобы читать далееБазовый уровень

Сначала которые вводные тезисы, без которых рассуждение про технобезработицу ввиду изменившейся геополитической обстановки будут выглядеть не совсем понятным.

Во-первых, кажущееся в моменте изобилие работы и всем известная нехватка рук в ряде сфер (работяги на оборонных заводах, механизаторы в полях) не должно никого обманывать. Речь далее пойдет, главным образом, о профессиях, требующих высшего образования и квалификациях, обещающих (по крайней мере обещающих) приличные для современной России заработанные платы.

Во-вторых, автор исходит их того, что обязательно наступит момент, когда нас с вами в России попытаются окончательно отрезать от западных цифровых технологий. На причинах этого специально останавливаться не будем, а вместо этого сразу перейдет к прогнозам.

Итак, как только случится описанное в пункте «во-вторых» нас, по всей вероятности, ждет:

а) возврат интереса к ВК (причем в его браузерной версии) и другим отечественным и незападным цифровым платформам (которые полезно освоить, по возможности, заранее; где можно — так и на их старте);

б) короткая, но бурная эпоха «демобилизации», когда мы все повсеместно из телефонов и планшетов переберемся обратно в ПК — на то время, пока будет подтягиваться отечественная мобильная цифровая инфраструктура;

в связи с этим ждёт своего звёздного часа индустрия по ремонту и перепродаже старых ПК, по кустарной перепрошивке / взлому импортных гаджетов, а также взрывной рост компаний по разработке отечественного мобильного ПО на базе «Авроры» и других отечественных ОС;

Сначала которые вводные тезисы, без которых рассуждение про технобезработицу ввиду изменившейся геополитической обстановки будут выглядеть не совсем понятным.

Во-первых, кажущееся в моменте изобилие работы и всем известная нехватка рук в ряде сфер (работяги на оборонных заводах, механизаторы в полях) не должно никого обманывать. Речь далее пойдет, главным образом, о профессиях, требующих высшего образования и квалификациях, обещающих (по крайней мере обещающих) приличные для современной России заработанные платы.

Во-вторых, автор исходит их того, что обязательно наступит момент, когда нас с вами в России попытаются окончательно отрезать от западных цифровых технологий. На причинах этого специально останавливаться не будем, а вместо этого сразу перейдет к прогнозам.

Итак, как только случится описанное в пункте «во-вторых» нас, по всей вероятности, ждет:

а) возврат интереса к ВК (причем в его браузерной версии) и другим отечественным и незападным цифровым платформам (которые полезно освоить, по возможности, заранее; где можно — так и на их старте);

б) короткая, но бурная эпоха «демобилизации», когда мы все повсеместно из телефонов и планшетов переберемся обратно в ПК — на то время, пока будет подтягиваться отечественная мобильная цифровая инфраструктура;

в связи с этим ждёт своего звёздного часа индустрия по ремонту и перепродаже старых ПК, по кустарной перепрошивке / взлому импортных гаджетов, а также взрывной рост компаний по разработке отечественного мобильного ПО на базе «Авроры» и других отечественных ОС;

БесплатныйБуквально на днях Reuters выкатило расследование, согласно которому в разгар ковида-19 (2020–2021 годы) Пентагон занимался распространением антипрививочной пропаганды на территории Филиппин c целью снизить эффективность использования китайской вакцины «синовак», которая туда попала первой и составляла нехилую конкуренцию вакцинам западным.

>Кроме того, Пентагон пытался донести до пользователей-мусульман в Азии и на Ближнем Востоке идею, что китайская вакцина якобы содержит свиной желатин, поэтому её применение должно быть запрещено исламским законодательством.

Что нам с вами следует уяснить себе из этой истории?

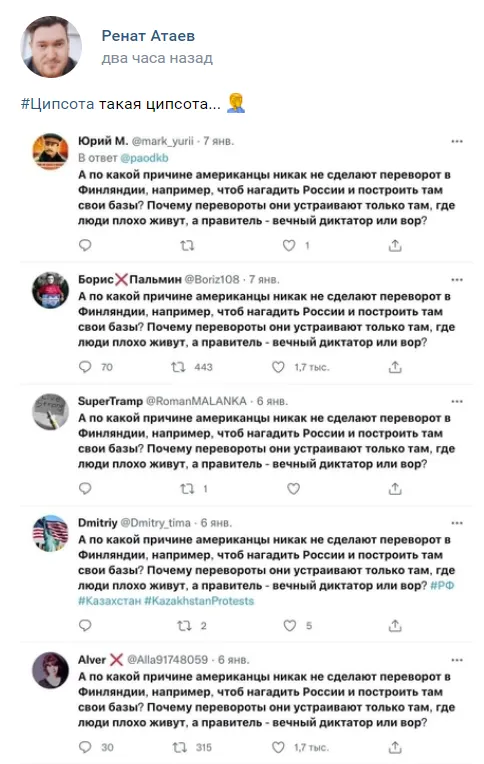

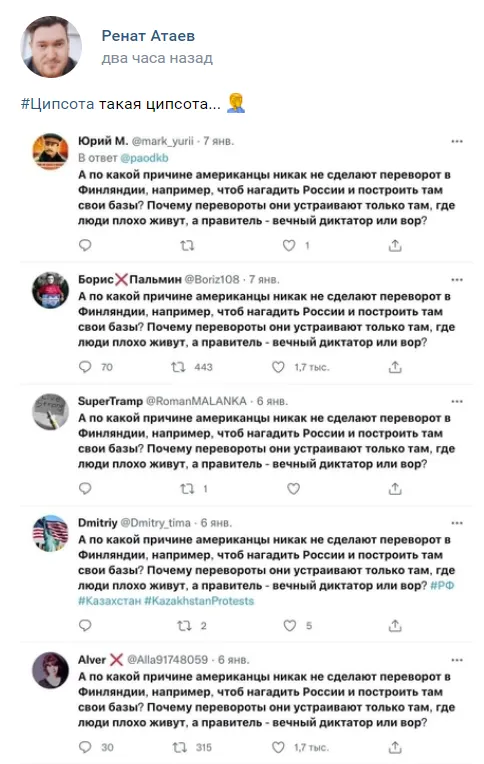

Во-первых, перед нами лишнее доказательство того, что ЦИПсО и «ципсота» — это не просто какие-то байки конспирологов, а совершенно реально действующая на территории наших с вами родных интернетов сила. Ваш покорный сталкивался с ситуациями, когда перебаненые на территории руководимого им сообщества антипрививочники (сотни аккаунтов), через пару месяцев превращались на 90% в «собачки» за нарушения правил ВКонтакте, а на их место в строй вставали сотни новых — как на подбор пустых, чубатых-гэкающих, с одинаковыми выдуманными именами и левыми аватарками.

Во-вторых, этот факт очень хорошо укладывается в гипотезу вашего покорного о том, что противник уже десятилетиями планомерно занимается снижение образовательного потенциала на нашей с вами территории путем создания и распространения разного рода лженаучных движений и сект. Антипрививочники — это лишь часть огромного айберга, приводимого в движение людьми в погонах, которые непрерывно занимаются придумыванием и запусканием в Сети разного рода дезинформации.

На кой-леший врагу это нужно?

Давайте сядем и спокойно-рационально в этой проблеме разберемся. Ведь даже если рассматривать ситуацию теоретически, то снижение качества образования населения на территории потенциального противника может иметь ряд стратегических преимуществ.

Буквально на днях Reuters выкатило расследование, согласно которому в разгар ковида-19 (2020–2021 годы) Пентагон занимался распространением антипрививочной пропаганды на территории Филиппин c целью снизить эффективность использования китайской вакцины «синовак», которая туда попала первой и составляла нехилую конкуренцию вакцинам западным.

>Кроме того, Пентагон пытался донести до пользователей-мусульман в Азии и на Ближнем Востоке идею, что китайская вакцина якобы содержит свиной желатин, поэтому её применение должно быть запрещено исламским законодательством.

Что нам с вами следует уяснить себе из этой истории?

Во-первых, перед нами лишнее доказательство того, что ЦИПсО и «ципсота» — это не просто какие-то байки конспирологов, а совершенно реально действующая на территории наших с вами родных интернетов сила. Ваш покорный сталкивался с ситуациями, когда перебаненые на территории руководимого им сообщества антипрививочники (сотни аккаунтов), через пару месяцев превращались на 90% в «собачки» за нарушения правил ВКонтакте, а на их место в строй вставали сотни новых — как на подбор пустых, чубатых-гэкающих, с одинаковыми выдуманными именами и левыми аватарками.

Во-вторых, этот факт очень хорошо укладывается в гипотезу вашего покорного о том, что противник уже десятилетиями планомерно занимается снижение образовательного потенциала на нашей с вами территории путем создания и распространения разного рода лженаучных движений и сект. Антипрививочники — это лишь часть огромного айберга, приводимого в движение людьми в погонах, которые непрерывно занимаются придумыванием и запусканием в Сети разного рода дезинформации.

На кой-леший врагу это нужно?

Давайте сядем и спокойно-рационально в этой проблеме разберемся. Ведь даже если рассматривать ситуацию теоретически, то снижение качества образования населения на территории потенциального противника может иметь ряд стратегических преимуществ.

БесплатныйПсихологические операции асиметричны по определению. По меткому выражению крупного специалиста по инфовойне Алисы Розенбаум (которое восходит к известной сентенции Геббельса), «ложь опровергнуть тем труднее, чем она нелепее». Другой известный факт: сил на опровержение лжи уходит гораздо больше, чем на её придумывание. Однако в этой небольшой заметке разговор пойдет о несколько другом варианте асимметрии.

Правдоподобную ложь довольно приятно придумывать, однако лгать само по себе занятие довольно-таки энергозатратное.

Приходится помнить все, что ты врал раньше и проявлять последовательность, чтобы не быть пойманным. Для этого нужно иметь хорошую память и напряженно ее эксплуатировать. По этим причинам врать изо дня в день занятие довольно дискомфортное. Мозг, миллионами лет эволюции адаптированный к сбереганию энергии, сопротивляется столь нерациональному расходованию ресурсов.

Как результат, бесплатно этим утомительным делом заниматься дураков не так много и по ту сторону информационной линии фронта люди в основной своей массе работают либо за жалование, либо из страха, а чаще всего и то и другое сразу.

С другой стороны, еще римляне знали, что говорить правду легко и приятно. А что ещё приятнее — так это ловить систематических врунов на лжи и выводить их на чистую воду.

Поэтому, если строить информационную войну преимущественно как комплекс мер контрпропаганды, то неожиданно выясняется, что заниматься этим готово довольно большое количество людей. Причем они настроены это делать совершенно бесплатно. И даже в отрыве от основной работы, в качестве некоего приносящего удовольствие / разминающего ум хобби. Именно это мы сегодня наблюдаем и у себя в стране и на протяжении всего постсоветского пространства. У российской точки зрения находится огромное количество бесплатных сторонников, которых пресловутым «ольгинским» саппортить почти что уже и не приходится.

Психологические операции асиметричны по определению. По меткому выражению крупного специалиста по инфовойне Алисы Розенбаум (которое восходит к известной сентенции Геббельса), «ложь опровергнуть тем труднее, чем она нелепее». Другой известный факт: сил на опровержение лжи уходит гораздо больше, чем на её придумывание. Однако в этой небольшой заметке разговор пойдет о несколько другом варианте асимметрии.

Правдоподобную ложь довольно приятно придумывать, однако лгать само по себе занятие довольно-таки энергозатратное.

Приходится помнить все, что ты врал раньше и проявлять последовательность, чтобы не быть пойманным. Для этого нужно иметь хорошую память и напряженно ее эксплуатировать. По этим причинам врать изо дня в день занятие довольно дискомфортное. Мозг, миллионами лет эволюции адаптированный к сбереганию энергии, сопротивляется столь нерациональному расходованию ресурсов.

Как результат, бесплатно этим утомительным делом заниматься дураков не так много и по ту сторону информационной линии фронта люди в основной своей массе работают либо за жалование, либо из страха, а чаще всего и то и другое сразу.

С другой стороны, еще римляне знали, что говорить правду легко и приятно. А что ещё приятнее — так это ловить систематических врунов на лжи и выводить их на чистую воду.

Поэтому, если строить информационную войну преимущественно как комплекс мер контрпропаганды, то неожиданно выясняется, что заниматься этим готово довольно большое количество людей. Причем они настроены это делать совершенно бесплатно. И даже в отрыве от основной работы, в качестве некоего приносящего удовольствие / разминающего ум хобби. Именно это мы сегодня наблюдаем и у себя в стране и на протяжении всего постсоветского пространства. У российской точки зрения находится огромное количество бесплатных сторонников, которых пресловутым «ольгинским» саппортить почти что уже и не приходится.

Бесплатный

Бесплатный

В предыдущем тексте мы поговорили про перспективы ядерной войны против нашей страны. Еще ранее я объяснил, почему у фининтерна в среднесрочной перспективе нет других вариантов кроме как идти договариваться с Путиным и Лавровым. За кадром остался очень интересный вопрос, который я кратко (максимально широкими мазками) обсужу здесь.

Вопрос этот звучит так:

«Ренат, дорогой, в давешнем своём филиппическом тексте всё так красиво расписал, что создалось впечатление будто у Запада вообще нет методов против Кости Сапрыкина и им только и остается, что засылать сюда диверсантов да кормить у нас прозападную пятую колонну. Однако что им мешает е**нуть по Багдаду, простите, по Кремлю, чем-нибудь горяченьким?»

Отвечаю. Нет такого варианта в 21 веке у супостата. Нет и, видимо, уже не будет. Их объективно единственный вариант — диверсии, а также экономическое, информационное давление, подкуп/вербовка элит. Короче, методы старой доброй холодной войны.

Мой тезис: с Россией даже без учета союзнической помощи Китая сегодня абсолютно бесполезно воевать что конвенциональным, что ядерным оружием.

Специально оговорюсь, что военным экспертом я не являюсь. И кое-какие детали в том, что вам сейчас расскажу очень могут быть не точны в мелочах, что однако никак не влияет на общий смысл сказанного. Кое-что ваш покорный допер сам, что-то дано на правах гипотез (поскольку доступа к секретности у меня нет, я имею право вслух строить любые гипотезы), что-то вычитано из открытых источников, а кое-какие тезисы подсказали знающие существенно больше моего люди.

Поскольку сам для себя я на этот вопрос уже много раз в подробностях ответил, плюс общий мой вывод подозрительно точно совпадает с мнением ряда экспертов, то не будет большого греха если я этой вызревшей внутри аргументацией (чье достоинство — понятность и отсюда крепкое застревание в голове) поделюсь и с читателями своего более чем скромного бложика.

В предыдущем тексте мы поговорили про перспективы ядерной войны против нашей страны. Еще ранее я объяснил, почему у фининтерна в среднесрочной перспективе нет других вариантов кроме как идти договариваться с Путиным и Лавровым. За кадром остался очень интересный вопрос, который я кратко (максимально широкими мазками) обсужу здесь.

Вопрос этот звучит так:

«Ренат, дорогой, в давешнем своём филиппическом тексте всё так красиво расписал, что создалось впечатление будто у Запада вообще нет методов против Кости Сапрыкина и им только и остается, что засылать сюда диверсантов да кормить у нас прозападную пятую колонну. Однако что им мешает е**нуть по Багдаду, простите, по Кремлю, чем-нибудь горяченьким?»

Отвечаю. Нет такого варианта в 21 веке у супостата. Нет и, видимо, уже не будет. Их объективно единственный вариант — диверсии, а также экономическое, информационное давление, подкуп/вербовка элит. Короче, методы старой доброй холодной войны.

Мой тезис: с Россией даже без учета союзнической помощи Китая сегодня абсолютно бесполезно воевать что конвенциональным, что ядерным оружием.

Специально оговорюсь, что военным экспертом я не являюсь. И кое-какие детали в том, что вам сейчас расскажу очень могут быть не точны в мелочах, что однако никак не влияет на общий смысл сказанного. Кое-что ваш покорный допер сам, что-то дано на правах гипотез (поскольку доступа к секретности у меня нет, я имею право вслух строить любые гипотезы), что-то вычитано из открытых источников, а кое-какие тезисы подсказали знающие существенно больше моего люди.

Поскольку сам для себя я на этот вопрос уже много раз в подробностях ответил, плюс общий мой вывод подозрительно точно совпадает с мнением ряда экспертов, то не будет большого греха если я этой вызревшей внутри аргументацией (чье достоинство — понятность и отсюда крепкое застревание в голове) поделюсь и с читателями своего более чем скромного бложика.

Бесплатный

Дерзнул залезть на чужую территорию и порассуждать про войну и вероятного противника. Возможно, данный текст принесет вам некоторое количество пищи для размышлений. В первой части обсудим ЯО, про конвенциональные вооружения поговорим позже и отдельно.

Есть такая афганская поговорка: «Сломанного ружья двое боятся». То есть страшно тому, на кого навели такое ружьё, но ещё больше — тому, кто навёл. По-моему, это восхитительная метафора основанной на блефе информационной политики, которую десятилетиями проводят англосаксы. Однако радует, что рано или поздно карточный домик из брехни сложится и погребет под собой очевидно пропащую (хоть и не лишенную отдельных симпатичных черт) систему.

К настоящему времени примерно все в мире уже поняли, что это Россия, а вовсе не США является ведущей космической державой во всём что касается стоимости вывода грузов на орбиту и пилотируемой космонавтики. Однако список блефов, на которых по факту зиждется англосаксонская «мягкая сила» этим только открывается.

Чтобы не тянуть скажу сразу. Сегодня именно Россия, а не США является обладателем наиболее внушительного запаса ЯО на планете. Пусть и с пренебрежимо малым перевесом.

Впрочем, на картинке, возможно, показано далеко не всё. Далее я попробую обосновать догадку о том, что наблюдаемый разрыв между США и РФ может оказаться куда более серьёзным.

Наверное вы помните, что на Западе в своё время подозрительно быстро перестали воспринимать СССР в качестве угрозы. Это случилось ещё до Ельцина — при любезном британской короне Горбачёве, если не существенно раньше. Англоаксы словно откуда-то знали, что мы ни при каких обстоятельствах не начнем ядерный конфликт первыми. Это факт номер раз.

Дерзнул залезть на чужую территорию и порассуждать про войну и вероятного противника. Возможно, данный текст принесет вам некоторое количество пищи для размышлений. В первой части обсудим ЯО, про конвенциональные вооружения поговорим позже и отдельно.

Есть такая афганская поговорка: «Сломанного ружья двое боятся». То есть страшно тому, на кого навели такое ружьё, но ещё больше — тому, кто навёл. По-моему, это восхитительная метафора основанной на блефе информационной политики, которую десятилетиями проводят англосаксы. Однако радует, что рано или поздно карточный домик из брехни сложится и погребет под собой очевидно пропащую (хоть и не лишенную отдельных симпатичных черт) систему.

К настоящему времени примерно все в мире уже поняли, что это Россия, а вовсе не США является ведущей космической державой во всём что касается стоимости вывода грузов на орбиту и пилотируемой космонавтики. Однако список блефов, на которых по факту зиждется англосаксонская «мягкая сила» этим только открывается.

Чтобы не тянуть скажу сразу. Сегодня именно Россия, а не США является обладателем наиболее внушительного запаса ЯО на планете. Пусть и с пренебрежимо малым перевесом.

Впрочем, на картинке, возможно, показано далеко не всё. Далее я попробую обосновать догадку о том, что наблюдаемый разрыв между США и РФ может оказаться куда более серьёзным.

Наверное вы помните, что на Западе в своё время подозрительно быстро перестали воспринимать СССР в качестве угрозы. Это случилось ещё до Ельцина — при любезном британской короне Горбачёве, если не существенно раньше. Англоаксы словно откуда-то знали, что мы ни при каких обстоятельствах не начнем ядерный конфликт первыми. Это факт номер раз.

БесплатныйПожалуй, это один из самых интересных вопросов в свете происходящего в Афганистане.

Ни для кого уже, разумеется не секрет, что главным источником благосостояния этой среднеазиатской страны является не картошка, не лук и не недра их величественных гор. Ни для кого также не секрет, что главным оператором глобального героинового трафика сегодня являются ЦРУ и Пентагон, а главными выгодоприобретателями — все те же собственники мировой финансовой системы, которые стоят и за США, и за Великобританией, и за рядом политических элит других западных стран.

Кое-кто мог слышать о глобальном «героиновом шоке», который разразился после того, как в июле в 2000 года правительство талибов* ввело запрет на выращивание опиумного мака и всего за несколько месяцев сократило площадь посевов с 83 тысяч гектаров до двух тысяч. Те, кто смотрел «Реквием по мечте» Даррена Ааронофски могут припомнить, что одна из сюжетных линий связана как раз с тем, что в определенный момент героиновый беспредел вдруг закончился и заряжать вены нью-йорским джанки стало попросту нечем.

*Талибан — запрещенная в России организация.

Терпеть такие убытки кое-кто не был готов. И вы прекрасно знаете, что случилось потом — падение башен-близнецов, которые толком не расследовали, а ответственность автоматически повесили на кадрового цээрушника Бин Ладена. Ну и последовавший за этим спешный ввод американцами континтента в Афганистан.

Пожалуй, это один из самых интересных вопросов в свете происходящего в Афганистане.

Ни для кого уже, разумеется не секрет, что главным источником благосостояния этой среднеазиатской страны является не картошка, не лук и не недра их величественных гор. Ни для кого также не секрет, что главным оператором глобального героинового трафика сегодня являются ЦРУ и Пентагон, а главными выгодоприобретателями — все те же собственники мировой финансовой системы, которые стоят и за США, и за Великобританией, и за рядом политических элит других западных стран.

Кое-кто мог слышать о глобальном «героиновом шоке», который разразился после того, как в июле в 2000 года правительство талибов* ввело запрет на выращивание опиумного мака и всего за несколько месяцев сократило площадь посевов с 83 тысяч гектаров до двух тысяч. Те, кто смотрел «Реквием по мечте» Даррена Ааронофски могут припомнить, что одна из сюжетных линий связана как раз с тем, что в определенный момент героиновый беспредел вдруг закончился и заряжать вены нью-йорским джанки стало попросту нечем.

*Талибан — запрещенная в России организация.

Терпеть такие убытки кое-кто не был готов. И вы прекрасно знаете, что случилось потом — падение башен-близнецов, которые толком не расследовали, а ответственность автоматически повесили на кадрового цээрушника Бин Ладена. Ну и последовавший за этим спешный ввод американцами континтента в Афганистан.

Бесплатный

Бесплатный