Александр Кениг. О Казымском остроге

«Меценат»

«Замок Зеркал» — это мультиплатформенная головоломка с элементами экшна. Цель — исследование локаций, создаваемых замком, и их отражений в попытке найти выход.

Первоначально — создавалось как карта для Майнкрафта с модами, в дальнейшем — сильно переделывалось.

Дорогие друзья!

Спешу сообщить, что я… написал книгу! Ура!

И не просто книгу, а очень интересную книгу. И не просто написал, а еще и озвучил! Ну просто калейдоскоп невероятных чудес!

Книжка юморная. Остросоциальная и философская. А главное — по-настоящему искренняя. Вы будете плакать и смеяться, негодовать и удивляться. Полный набор захватывающих впечатлений в уникальном литературном аттракционе.

Так что если вы давно хотели «чего-нибудь погорячее» — обратите свое внимание на новую жемчужину отечественной литературы под названием…

«Шапочка из фольги»

Послушать:

youtube.com\@AndrushaKuznecovich

Почитать:

Подписаться:

vk.com/andrusha_kuznecovich

Подписки, лайки, репосты — приветствуются.

Всем привет, кто зашел на мой блог. Меня зовут Владимир. Относительно недавно я стал отцом прекрасной маленькой принцессы. И с появлением в моей жизни ребенка, она сильно изменилась. В этом блоге я буду делиться частью своей жизни постепенно раскрываясь. Данный блог у меня первый. Решил попробовать и посмотреть на сколько у меня это получится. Очередной вызов и выход из своей зоны комфорта.

Этот фильм не планировался (естественно) к прокату в России, поэтому нам пришлось сделать свой собственный перевод.

Воспоминание о былом.

Школа Сюэ

Глава 1 — Услышав о нем, люди отвернулись

Сюэ Дянь (1887 — 1953) уроженец уезда Шулу, провинции Хэбэй. Учился у мастера Ли Цуньи, а позднее поклонился мастеру Ли Чжэньбаню из Шаньси и мастеру Линкун из Утайшань. После возвращения из Шаньси, заведовал академией боевых искусств (гуошугуань) в Тяньцзине. Написал учебное пособие «Истинная оценка образов и форм кулачного искусства».

Не так давно, (я) увидел переиздание старых пособий по боевым искусствам, среди которых была книга «Истинная оценка образов и форм кулачного искусства» 1933 года. Вздохнув, я вспомнил об ушедшем (времени) шестидесятилетней давности.

Моя молодость пришлась на эпоху Сюэ Дяня. Его имя гремело на каждом углу и унаследовав стиль боя Ли Цуньи, он заведовал работой в академии гуошу, день за днем приумножая славу синьицюань. В наших глазах он был почти что богом, человеком великих дел.

Два моих учителя, Тан Вэйлу и Шан Юнсянь, были очень близки с ним. Окрепнув телом, (я) решил что взрастил гунфу и подумывал вызвать его на бой. Ведь если доходишь до первого этапа постижения синъицюань «видимой силы» (明劲 — минцзинь), то просто необходимо испробовать себя в бою.

Сказав об этом учителю Шану, тот ничего не ответил. А когда через пару дней из Нинхэ приехал учитель Тан, то (он) жестко отчитал меня. «Ты не понимаешь. Он демонически быстр и свободно переходит от одного действия к другому. И хотя внешне (Сюэ Дянь) похож на школьного учителя, в бою его взгляд обретает звериные черты, ввергая в страх даже крепких духом».

Шан Юнсян отдыхал в дворике своего дома. Мастер Тан подвел меня к нему и подкинув ногой тыкву горлянку, протянул ее мне со словами: «Пробьешь ударом насквозь, тогда можешь вызвать Сюэ на бой». Помню, как его пристальный взгляд смутил и опустошил меня. И хотя тыква настолько мягка, что и ребенок пробьет ее, я не смог поднять рук. Увидев как мое эго ушло, мастер Тан сказал: «Сюэ считается твоим дядей по школе. Вызвав его на бой, ты поднимешь всех нас на смех. Он наиболее известный (среди нас) и стоит понимать, что лучше оберегать его (имя)».

Как-то, я помог другу мастера Тана отбиться от шпаны на улице. Этому старику было около 70 лет, хотя он выглядел достаточно крепким. В благодарность, он пригласил меня к себе, и мы проговорили весь вечер. Дойдя до Сюэ, он рассказал, что тот был поздним учеником Ли Цуньи, и мастер часто расхваливал его перед другими.

Как-то раз, Сюэ Дянь и его старший брат Фу Чанжун подрались на втором этаже ресторана. Сюе сказал: «Здесь не место для драки», на что Фу ответил: «Мне и не понадобиться много места, чтобы побить тебя». Сюэ торопливо подал руку вперед, а Фу выполнил прием «ладонь оборачивающего тела» и скинул Сюэ через перилла, со второго этажа вниз. Упав, окружающие подумали, что он сломал кости и не сможет встать. Однако, с легкостью вскочив, Сюэ крикнул: «Я еще приду к тебе» и ушел.

После этого он пропал. Лишь когда умер Ли Цуньи он появился вновь. Сам Сюэ рассказывал, что поселился в горах Утайшань. Он редко упоминал об обучении у мастера Ли и в основном, утверждал что обучался у старого монаха — Усю Линкун (Старик небесной пустоты). Будто тому было 120 лет, что выглядело как мистификация и мало кто верил в это.

Но разве мог Сюэ Дянь постичь боевое искусство у того, кого никогда и не было? Само имя «Старик небесной пустоты» говорит что его нет. А имя небесный или духовной пустоты очень напоминает фразу — «уходящий в небо», т. е. уходящий в нирвану. Не намек ли это на термин «условной реальности» в буддизме? Также возраст 120 лет это 2 полных цикла традиционного календаря. Подсказка на то, что человек дважды родился?

Видимо, то поражение повлияло на Сюэ, и он сам изгнал себя из школы. Будто решил, что подвел мастера и придумал мистическую линию передачи от неведомого монаха. И хотя это только догадка, мне кажется, что монах существовал на самом деле. Лишь имя было другим, а какое, (я) уже и позабыл.

Вернувшись, он выглядел очень открытым. Но люди не могли разглядеть того, что было (в нем). Как-то, он продемонстрировал свое мастерство на собрании практикующих. Всего несколько шагов, словно танец. Но в каждом действии его тела, была невероятная согласованность, что-то звериное, заставляющее застыть всех смотрящих. Невероятное, очень необычное состояние ци, цзинь, шэнь. Тут же кто-то начал говорить, что его тело обрело волшебные метаморфозы. И закончив демонстрацию, он вызвал Фу Чанжуна на бой.

Я слышал, что это жутко перепугало Шан Юнсяна. «Мы все братья одной школы! Конечно, мы не так близки, как кровные, но наши связи ближе, чем с двоюродными! Как же можно биться до смерти?!» — закричал он. И в итоге отговорил Сюэ от боя. А после, на правах старшего (брата), уговорил взять на себя обучение группы Ли Цуньи и возглавить тяньцзиньскую академию гуошу.

Несмотря на то, что преподавание боевых искусств проходило под лозунгами укрепления страны и народа, в синъицюань есть строгое правило, не допускать повсеместной передачи учения. Поэтому многие материалы и книги по стилю касались лишь общих вещей. Только дойдя до определенного момента, ты мог понимать значения наставлений.

И напомню, что это была эпоха кризисов. В этих условиях, Сюэ Дянь раздумывал, как создать материал для быстрого самообучения стилю. Так и появилась книга «Истинная оценка образов и форм кулачного искусства». Те, кто получил истинную передачу, посмотрев, тут же понимали, о чем идет речь. Конечно было понятно, что это синъицюань. Получается, что таким образом он хотел избежать нарушения правил и назвал книгу искусство образов и форм, а не синъицюань?

Это догадка, но «искусство образов и форм» и синъицюань имеют общую, древнюю связь. Ее написание было словно надеждой, на побуждение к самоотверженности практикующих. Ведь боевое искусство — это искусство движения, которое должно передаваться от человека у которого ты учишься на примере. И лишь потом, (ты) можешь осмыслять (технику) самостоятельно. Поэтому не получиться заложить хорошую основу по книгам, практикуя без учителя.

Так несмотря на его известность, поражение в том бою оставило отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Погиб он трагично. (В 1953 году его расстреляли как члена религиозного культа). И долгое время знающие его люди, предпочитали не говорить о нем и не особо почитали его последователей.

Книга же написана красивым и простым языком. Трудно встретить столь чистый и ясный слог, где читатель быстро вникает в суть и может самостоятельно заниматься изучением разделов (книги).

Многие знают, что одной из ключевых особенностей синъицюань, является практика стояния. Но вот как стоять, не ясно. В некоторых книгах говорится лишь о том, что нужно подтянуть макушку, язык, уши, нос. О том, что нельзя двигаться. Словно совершаешь буддийскую практику созерцания. И чем дольше стоишь неподвижно, тем лучше. Это ошибочное мнение. Если будешь держать себя, создашь напряжения мышц и лишь испытаешь разочарование (со временем).

Здесь открывается небольшой секрет. Практика стояния — это о движении. Не о практике неподвижного созерцания, а медленная тренировка (движения). Сюэ Дянь говорил так: «Методы стояния — это медленная практика. Медленно, посредством духа и намерения, приходишь в движение, раскрывая четыре конечности». Только об очень медленном (движении), что непонимающие люди этого не замечают.

Эти слова «Медленно посредством духа и намерения приходить в движение» на вес золота. Они разъясняют, что эффект от стояния направлен на: «чистоту (здоровья) внутренних органов, раскрытые каналы и меридианы, крепость костей, костного мозга и наполненность жизненных сил». Особенно есть указание на то, что «обостренная (острая) реакция нервной системы» это ошибочный результат тренировки.

2. 11 глава. 12 раздел. О дыхании.

Многие знают что синъицюань это искусство внутренней семьи. Получается, что посредством кулачного искусства, можно постичь путь (дао). Но в трактатах только описание тренировки боевого и очень смутно (простыми словами из даосского канона) описано, как же можно постичь путь. Сюэ говорит о цельном дыхании тела, как о методике (синъицюань) для вступления на него. В его тексте сказано: «Со всех сторон (тела), из всех малых пор, поднимается словно пар иль туман дыхание тела». Это и есть мастерство. Именно так дышит дух. Не получив истинной передачи, не усердствуя в практике — не дойдешь до предела и сложно будет вступить на путь.

3. Первый том. 6 глава. Первый раздел. Пять методов сплетаются в жемчужную нить.

В практике синъицюань есть понятие «кружевные руки» (圈手). Еще технику называют — «ветер раскачивает иву». Этими движениями можно как атаковать (противника), так и укрепить тело. Говорят в ней хранится главная суть кулака пяти элементов и форм двенадцати зверей. Не получившие передачу, предполагают, что это такая же практика, как и облачные руки тайцзицюань, где двумя руками (практикующий) описывает круг.

В действительности же, это похожая практика, но круг описывается не только двумя руками, а все тело приходит в движение.

Синъицюань использует понятия кулака пяти первоэлементов: метала, дерева, воды, огня, земли. Им соответствуют усилия: рубящего, пробивающего, буравящего, взрывного, горизонтального кулаков. Сюэ в своей книге свел их к понятиям: «полета, облака, встряхивания, колыхания, вращения». Так два понятия «полета» и «облака» взяты из фехтования. И (знающие) сразу могут угадать в этом методы изменения кулаков пяти первоэлементов из синъицюань. Словно изменили суп, не изменив его наполнения.

Но если серьезно, то его пять методов взяты не из кулака пяти элементов. Даже кружевные руки имеют очень древнее происхождение. Поэтому лучше уделить внимания изучению того, как он нанизывает пять методов в эту жемчужную нить и как он разъясняет их суть и различия.

Перевел Хван Кирилл. 2023

Реальные образцы (более 30!) древкового оружия из коллекций ведущих музеев мира.

В этом видеоролике мы расскажем, где находится магазин Челахова в Пятигорске, и какие сюжеты из романа «Герой нашего времени» с ним связаны.

ПРОЕКТ «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО»

Проект предполагает создание сети эколого-культурных, туристических маршрутов, связанных с исследованием, восстановлением и создания уникальной просветительской и краеведческой инфраструктуры былого исторического облика городов и посёлков Кавказских Минеральных вод.

Видеопрезентация: https://youtu.be/EJlLkOZNu_4.

ПЯТИГОРСК. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ЛЕРМОНТОВСКИЙ»

Подключайся к нашим экскурсиям вместе с нами. Проведите экскурсионный день на Кавминводах вместе с нами. Запишись на нашу экскурсию: https://vk.me/join/6Ui6lX7835l7p9UQwtYNFDaHStVI7thK8Zw=. Присоединяйся к участию в проектах и программах молодёжного общественного движения.

Не пропусти новые видеоуроки, вебинары и проекты! Прошу вас подписаться на канал, отметить комментариями и лайками для продвижения полезного контента: https://www.youtube.com/channel/UCln0aW7DdQ1qCu7e0DEhkcg.

Виртуальные экскурсии по Кавказским Минеральным водам: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzy77CTPR0FgFBj5sQgCZjmTCbfDDhGTM.

На канале выложены (в бесплатном доступе) около 1000 видеоуроков по гуманитарным предметам, видеоучебник по социальному проектированию (100 видео о том, как сделать проект), видеоматериалы социально значимых проектов в области развития детского и молодёжного общественного движения.

#история #регионоведение #краеведение #гид #экскурсия #Ставрополье #кмв #кавминводы #пятигорск #магазинчелахова #геройнашеговремени #княжнамери #печорин #лермонтов #педагог #учитель #учительистории #воспитание #образование #детскийактив #детскоеобъединение #проект #социальныйпроект #молодежныйпроект

Эксклюзивные Исторические Фотографии

rutube.ru/video/7bbb2b356532f21c402ce3dcaf42ce27 — ссылка на рутуб.

plvideo.ru/watch? v=W0dfCA-QMwZh — ссылка на платформу.

https://dzen.ru/video/watch/687ff2187116a31c68b4b271 — ссылка на дзен.

Снято программой захвата GPU Screen Recorder 5.7.4.

Смонтировано в программе Kdenlive 25.04.3.

Характеристики системы:

ОС: Linux Mint 22.1 с кастомным ядром Linux 6.12.39-x64v1-xanmod1

Процессор: AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 32 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 8 GB

Параметры запуска:

Юбисофт лаунчер и игра под ПортПротоном запустилась почти из коробки на WINE LG 10-12 с апи Новейшие DXVK, VKD3D, D8VK, (Vulkan 1.3+), иногда с зависаниями на запуске, решается остановкой процесса ACU.exe и запуском игры с лаунчера, еще игра с ярлыка не запоминает пароль лаунчера. Дополнительно включил виртуальный рабочий стол в настройках и мангохуд.

Оглавление:

Характеристики системы и параметры запуска — 0:00:05

Геймплей — 0:00:10

Итоговый отзыв — 0:13:10

Отзыв.

Вот и пройдена еще одна игра от Ubisoft, начата 13 июля, основная игра пройдена 19 июля, за 27 часов примерно, а сюжетное длс 20 июля часов за 5, хотя начало длс зацепил еще при прохождении основного сюжета, итого на всю игру ушло примерно 32 часа и 8 дней, общий процент прохождения 37%.

Игра запустилась почти из коробки под Wine lg 10-12 с новейшим 3d api. Настроил на запуск с ехе-шника игры, чтобы ПортПротон считал время игры, а не время запуска юбисофт коннект. Из-за этого возникали иногда проблемы с запуском, основная постоянная проблема, игра не запоминает пароль от профиля юбисофт, каждый раз приходится его вводить. А другая периодическая, иногда игра зависала на лого Ubisoft или лого Nvidia, но после перезапуска процесса игры, через диспетчер задач в ПортПротоне, игра запускалась и работала нормально, на сколько может быть нормально для Assassin’s Creed Unity.

Сюжет в игре в целом неплох, на фоне французской буржуазной революции, попытка в некое подобие серой морали, плюс раз у нас тут основное место действия Париж, то и про романтическую линию не забыли, между главным героем Арно и его подругой детства Элиза, без драмы тоже не обошлось. Но после прохождения осталось чувство, будто бы прошел не историю полноценной части серии, а историю какого-то самостоятельного дополнения к основной игре. При этом в сочетании с прохождением сюжетного длс «Мертвые короли» игра выглядит более полной, всё же мы пришли к одному из артефактов предтечей. Но и без него сюжет основной игры закончен, с философией про кредо перед титрами. Забавное случайное совпадение, что игру начал за день до «Взятие Бастилии».

Визуал и графика смотрятся хорошо, особенно стильно выглядит контраст между Версалем с бомондом и улицами, где уже идет разруха, грязь и столкновения жителей франции друг с другом. Но тут уже возникает проблема, если выкрутить сглаживание на максимум у игры сильно проседает производительность, приходится на пункт или два брать ниже, на своей rx6600, несмотря на то, что игра 2014 года. Даже бывает странная просадка фпс в заставках, с 60 до 50 фпс. Еще встречаются визуальные баги, подзагрузка текстур, что видно на нпс, так же в некоторых помещениях на швах текстур так же есть мерцающие точки. Еще встречаются глюки анимации, то нпс вдруг телепортируется без анимации в другую часть помещения, то анимация при падении у него сломается или он начнёт тупить в пути, но что хуже главный герой тоже этому подвержен, багует анимация и вместо передвижения он идёт на месте, а потом резко разгоняется и прыгает куда-нибудь вниз и разбивается.

А вот с геймплейно частью, всё не очень. С одной стороны это всё тот же Ассассин, можно пытаться скрытно бить врагов, даже сделать так, чтобы они бились друг с другом, а можно попытаться в открытый бой, даже огнестрельное оружие под это дело есть, но с другой стороны, кривое управление и его автоматическое переключение из боевого в небоевое состояние. Арно убирает меч, а в него целится враг из пистолета или ружья и перекат уже не работает, чтобы уклонится от выстрела и Арно просто прилипает к стене со стороны врага или вообще к пустоте, после чего получаешь урон, потому что кнопка переката и прилипания к стене — это одна кнопка, которая работает ситуативно, даже когда не в бою, прилипнуть к стене тоже работает не всегда корректно, то не к той стороне прилипнет, то не в том положении, то вообще застрянет и не отлипает. Так же кнопка парирования, обыска тела, убрать оружие — это одна кнопка. Плюс чаще, чем в предыдущих частях, герой будто бы делает не то, что нужно, цепляется не туда, или не спускается когда необходимо.

Еще одна проблема Юбисофт версии игры, нельзя начать новую игру, я начинал игру в 2020 году, на Линукс Минт 20, но прошел совсем чуть-чуть, буквально первую главу, а потом отложил игру, и вот вернулся к игре уже в 2025 году. Игра подтянула облачные сохранения, но пункта «Новая игра» нету, только возможность переиграть главу. По умолчанию, разумеется, игра загружает последнюю контрольную точку. Но есть подозрение, что такое решение вызвано наличием в игре сетевого режима, в виде организации клуба, куда можно приглашать других игроков, выполнять задания клуба, так же проходить отдельные несюжетные квесты с группой игроков. Пробовал поискать игроков для коопа этих заданий, подождал около минуты-полторы, никого не нашло. Получается немного клон дарксоулс онлайн режима, с призраками-призывателями, без вторжений, только кооп. Но вот тут-то и проблема, ведь игра не просто песочница, а сюжетно-ориентированная игра, поэтому основной поток игроков был на старте и может на первых распродажах, а потом они все прошли игру и забросили, к тому же игра технически не самая хорошая. Поэтому получается эти старания были впустую, ведь сейчас не особо играют, по статистике Стим сейчас около 500 человек, а пик игроков был 10 тысяч человек. Куда лучше было бы, если сделали несколько сюжетных миссий, который можно было бы проходить вдвоем, один игрок за Арно, другой за Элизу, со своими способностями и особенностями стиля игры.

Странно смотрится открытия новых активностей, вроде внезапного доступа к сюжетному длс про «Мертвые короли», в котором ты встречаешь Маркиза Де-Сада, которого ты только встретил в предыдущей миссии, хотя с ним встреча будет еще далее по основной игре. Кажется даже, что тебе спойлерят часть сюжета из основной игры, но нет, просто упоминается событие вне игры, еще один элемент сюжета появляется в основной игре, позже, чем дают доступ к длс, как и Наполеон. Так же спонтанно появляется доступ к клубу «Театр», просто после прохождения появляется его иконка, где можно получить квесты, отремонтировать помещения, получая новые комнаты, а так же увеличивая доход с «Театра».

Есть много дополнительных заданий, некоторые попроходил, но далеко не все, с затупами управления, как-то быстро перегорел этим. Встречаются случайные активности, что удивительно, одна из начала игры, распугать смутьянов, достав оружие, с какого-то момента просто исчезает, притом специально под это есть механика достать и убрать оружие. Но остановить вора, или убить преступников, такое на протяжении всей игры, в том числе и локации-длс.

Еще глупо выглядят левел-дизайнесркие решения, когда тебя заставляют убегать по конкретному маршруту внутри здания, но выбить окно и сбежать по фасаду здания — нельзя. Так и проникнуть в помещение, можно только через открытые окна, хотя видно, что за стеклом есть локация и там ходят враги или важные персонажи.

Вот и получается, что вроде бы сам по себе Assassin’s Creed Unity целом ничего, история, романтика, на фоне французской революции, заговоры и у тамплиеров, и брожения у ассасинов, исторические личности, как политики, так идругие, например Видок, пусть и в стороннем квесте. Но как-то история воспринимается, как история отдельного дополнения к соновной игре. Есть огнестрел, ему уделено больше внимания, но странное решение, можно носить или ружье, или пистолет и меч, еще огнестрел у врагов с кривым управлением у игрока, превращает игру иногда в страдание. В этой части попытались в планирование убийства цели, даже в некое подобие серии Hitman. Но мелкие баги портят настрой, устаешь пытаться выполнять миссию чисто и просто пытаешься хоть как-то истреблять врагов и бегать к ближайшему торговцу за лекарствами и боеприпасами, даже сторонние активности не хочется проходить. Как итог, со всеми неоднозначностью, игра тянет на 6 из 10, восторга сильного не вызывает, но на раз пройти можно.

На слиянии двух великих рек — Волги и Оки — раскинулся Нижний Новгород, город с богатой историей, потрясающей архитектурой и особым характером. Основанный в 1221 году как пограничная крепость, сегодня он стал крупным культурным и экономическим центром России. Чем же так притягателен этот город? Давайте отправимся в виртуальное путешествие и раскроем все его секреты!

Нижегородский кремль — это не просто историческая крепость, а подлинное сердце города, откуда началась его славная история. Возведенный в начале XVI века как мощное оборонительное сооружение, он на протяжении веков надежно защищал рубежи русского государства. Уникальность этой крепости в том, что за всю свою историю она ни разу не была взята штурмом, несмотря на многочисленные попытки врагов. Толщина стен кремля достигает пяти метров, а их общая протяженность составляет более двух километров, образуя неправильный многоугольник с тринадцатью башнями, из которых до наших дней сохранилось двенадцать. Каждая башня имеет свою уникальную историю и архитектурные особенности — от строгой Дмитровской, служившей главным въездом, до изящной Ивановской, связанной с именем Кузьмы Минина.

Сегодня кремль представляет собой великолепный архитектурный ансамбль, где гармонично сочетаются старина и современность. Прогуливаясь по его территории, можно увидеть не только древние стены и башни, но и важные административные здания, в том числе резиденцию губернатора и городскую думу. Особый интерес представляет Михайло-Архангельский собор — старейшее из сохранившихся сооружений кремля, построенное еще в середине XVI века. В этом храме покоится прах Кузьмы Минина, одного из организаторов народного ополчения 1612 года. С высоты кремлевских стен открывается потрясающая панорама на Стрелку — место слияния Волги и Оки, а в ясную погоду видно на десятки километров вокруг.

Внутри кремля расположено несколько интересных музеев. В здании бывшего губернаторского дворца работает художественный музей с богатой коллекцией русской живописи, а в одной из башен разместилась выставка, посвященная истории кремля и его роли в жизни города. Особой популярностью у посетителей пользуется выставка военной техники под открытым небом, где представлены образцы вооружения от средневековых пушек до современных ракетных комплексов. Каждый год в кремле проводятся красочные исторические реконструкции, фестивали и культурные мероприятия, которые оживляют древние стены и позволяют окунуться в атмосферу прошлого.

Особое очарование кремль приобретает вечером, когда включается художественная подсветка, мягко освещающая древние стены и создающая неповторимую романтическую атмосферу. В это время особенно приятно прогуляться по благоустроенной территории, где аккуратные дорожки ведут мимо ухоженных газонов и цветников, а в летнее время работают уютные кафе. Кремль остается не только историческим памятником, но и важным общественным пространством, где проходят городские праздники, концерты и другие значимые события.

Интересно, что Нижегородский кремль — это не застывший музейный экспонат, а живой организм, который продолжает развиваться. В последние годы проведена масштабная реставрация, позволившая укрепить стены и башни, при этом сохранив их аутентичный облик. Появились новые музейные экспозиции, современные информационные стенды с использованием технологий дополненной реальности, позволяющие увидеть, как выглядела крепость в разные периоды своей истории. Кремль остается символом не только Нижнего Новгорода, но и всей России — напоминанием о славном прошлом и вдохновляющим примером сохранения исторического наследия.

Для нижегородцев кремль — это больше, чем просто исторический памятник. Это место, где назначают встречи, гуляют с детьми, празднуют важные события. Здесь чувствуется особая энергетика, связывающая поколения. Студенты приходят сюда перед экзаменами «за удачей», молодожены — для красивых фотосессий, туристы — чтобы прикоснуться к истории. Каждый находит в кремле что-то свое, но все без исключения ощущают его величественность и особый дух. Это действительно сердце города, которое продолжает биться уже более пяти веков, объединяя прошлое, настоящее и будущее Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород навсегда вписал свое имя в историю русской литературы как город, где родился и вырос один из самых противоречивых и талантливых писателей — Максим Горький. Настоящее имя литератора — Алексей Максимович Пешков — сегодня известно меньше, чем его звучный псевдоним, ставший символом новой эпохи в искусстве. Детство и юность будущего классика прошли в атмосфере суровой нижегородской действительности конца XIX века, которая позже ярко отразилась в его автобиографической трилогии. Дом Каширина — деда писателя — сохранился до наших дней и превратился в музей, где каждый может увидеть ту самую «тесную, душную комнату», в которой маленький Алеша Пешков постигал первые жизненные уроки.

Особый нижегородский колорит пронизывает многие произведения Горького. В «Детстве», «На дне», «Фоме Гордееве» легко узнаются городские пейзажи, типажи местных жителей, неповторимая атмосфера крупного волжского города на рубеже веков. Любопытно, что именно в Нижнем Новгороде Горький написал свои первые рассказы и познакомился с Владимиром Короленко, который стал его литературным наставником. Сегодня в городе сохранилось более 30 мест, связанных с жизнью писателя — от скромной «дворницкой» на улице Ковалихинской, где он жил сторожем, до роскошного особняка на улице Минина, где располагалась редакция журнала «Летопись».

Память о Горьком в Нижнем Новгороде бережно хранится. Главная городская площадь носит его имя, здесь же установлен монументальный памятник писателю работы скульптора Веры Мухиной. Литературный музей в доме на улице Семашко обладает уникальной коллекцией личных вещей, рукописей и фотографий. Особый интерес представляет восстановленная обстановка комнаты, где жил молодой Пешков, работая в адвокатской конторе. Но самым необычным памятником писателю можно считать музей-квартиру на улице Кожевенной, где воссоздана атмосфера «дна» — того самого мира ночлежек и босяков, который Горький так ярко описал в своей драматургии.

Парадоксально, но факт: хотя Горький покинул Нижний Новгород в 24 года и большую часть жизни провел вдали от родного города, именно нижегородский период оказался наиболее плодотворным для его творчества. Здесь он создал свои первые значительные произведения, сформировался как писатель, выработал тот особый стиль, который позже назовут «горьковским». Даже псевдоним «Горький» был выбран не случайно — он отражал и горькую судьбу писателя, и горькую правду его произведений, и даже специфический привкус нижегородской воды, которую в народе называли «горьковатой».

Современный Нижний Новгород продолжает чтить память своего знаменитого земляка. Ежегодно в конце марта здесь проходит «Горьковская неделя» — цикл мероприятий, посвященных дню рождения писателя. В театрах ставят его пьесы, в библиотеках организуют тематические выставки, на улицах проводятся литературные экскурсии. Особой популярностью пользуется маршрут «По горьковским местам», который включает не только музеи, но и те уголки города, которые описаны в произведениях классика. Интересно, что многие нижегородцы до сих пор называют некоторые районы города «горьковскими» названиями, хотя официальная топонимика давно изменилась.

Набережная Федоровского, откуда открывается великолепный вид на Стрелку и заречную часть города, стала излюбленным местом прогулок как для жителей, так и для гостей Нижнего. Именно здесь установлена скульптурная композиция «Человек в мире», посвященная горьковскому пониманию человеческой природы. А в сквере на площади Горького часто можно встретить студентов, которые, по местной традиции, трут нос бронзовому писателю перед экзаменами — на удачу.

Нижний Новгород и Максим Горький — это удивительный пример того, как город может вдохновлять художника, а художник — прославлять город. Пройдя сложный путь от «буревестника революции» до классика мировой литературы, Горький остается для нижегородцев прежде всего своим, родным — тем мальчишкой с жестянкой краски, который бегал по крутым здешним откосам, тем юношей, который впитывал впечатления шумной волжской жизни, тем начинающим писателем, который нашел в этом городе и его людях неисчерпаемый источник вдохновения. И сегодня, спустя более 150 лет со дня рождения писателя, Нижний Новгород продолжает рассказывать новые поколениям свою «горьковскую» историю — правдивую, без прикрас, но полную особой любви к этому удивительному городу на Волге.

Нижний Новгород — это город удивительных контрастов, где прошлое и настоящее переплетаются в причудливом архитектурном танце. Прогуливаясь по его улицам, можно совершить путешествие во времени: от роскошных купеческих особняков XIX века до ультрасовременных арт-кластеров, разместившихся в бывших промышленных зданиях. Особенно ярко это смешение эпох проявляется на Рождественской улице — настоящем музее под открытым небом, где почти каждый дом является архитектурным памятником. Здесь соседствуют строгий классицизм банковских зданий, пышное барокко церкви Строгановых и причудливый модерн доходных домов. Уникальность нижегородской архитектуры в том, что она сохранила подлинный дух старого купеческого города, не превратившись при этом в застывший музейный экспонат.

Особого внимания заслуживает здание Государственного банка на Большой Покровской — настоящий шедевр неорусского стиля, построенный к 300-летию дома Романовых. Его сказочные терема и богатые интерьеры поражают воображение, а технологическое оснащение для начала XX века было поистине революционным. Совсем иная архитектурная эстетика представлена в Нагорной части города, где сохранились великолепные образцы сталинского ампира — монументальные здания в духе «советского дворцового стиля». Но истинный символ городских контрастов — это, пожалуй, Чкаловская лестница, соединяющая Верхневолжскую набережную с Нижне-Волжской. Построенная в форме восьмерки, она насчитывает 560 ступеней и является одной из самых длинных лестниц в России, предлагая потрясающие виды на Волгу и заречную часть города.

Современный Нижний Новгород активно осваивает свое промышленное наследие, превращая бывшие фабричные корпуса в креативные пространства. Яркий пример — арт-кластер «Солдатское озеро» на территории бывшего завода «Двигатель революции», где теперь располагаются галереи современного искусства, театральные площадки и модные кафе. Не менее интересен культурный центр «Арсенал» в здании XIX века, где проходят выставки, лекции и перформансы. Даже старинная водонапорная башня на Гребешке превратилась в арт-объект с панорамной площадкой. Эти пространства стали точками притяжения для творческой молодежи, сохраняя при этом дух индустриального прошлого города.

Театральная жизнь Нижнего Новгорода также отражает его контрастную природу. Академический театр драмы имени Горького, один из старейших в России, соседствует с экспериментальной «Площадкой 9/10», где ставят современные пьесы. В бывшем ДК имени Ленина теперь работает «Театр на Счастливой», известный своими авангардными постановками. А в здании старинного купеческого особняка расположился камерный «Театр Преображение». Даже нижегородский цирк, чье здание является памятником архитектуры, сочетает классическую программу с современными шоу-технологиями.

Гастрономическая сфера города также демонстрирует удивительное смешение традиций и новаторства. В старинных купеческих домах теперь работают рестораны высокой кухни, где подают блюда по рецептам XIX века, а в бывших промышленных зонах открываются фуд-маркеты с современными гастрономическими концепциями. Особой популярностью пользуются кафе в стиле «советского ретро», где можно попробовать настоящий нижегородский пряник или легендарное горьковское мороженое по рецептам 1950-х годов. При этом в городе активно развивается фермерское движение, предлагающее экологически чистые продукты местного производства.

Нижний Новгород умеет удивлять своими неожиданными сочетаниями. Где еще можно увидеть древний кремль на фоне современных небоскребов? Или отреставрированные купеческие палаты рядом с граффити современных уличных художников? Этот город не застыл в прошлом, но и не оторвался от своих корней, создавая уникальный сплав традиций и новаторства. Даже новые жилые кварталы здесь стараются вписать в исторический ландшафт, сохраняя узнаваемый «нижегородский» колорит. Возможно, именно в этом умении гармонично сочетать несочетаемое и кроется секрет особого очарования города, который продолжает вдохновлять архитекторов, художников и просто неравнодушных горожан.

Нижний Новгород с полным правом можно назвать городом технического гения, где на протяжении веков рождались и воплощались в жизнь смелые инженерные идеи. Еще в XIX веке город стал важнейшим центром российской промышленности и инноваций, а его ярмарка считалась «главным кабинетом коммерческих дел России». Именно здесь в 1817 году начала работу знаменитая Нижегородская ярмарка, ставшая не только торговым, но и технологическим хабом своего времени. В павильонах ярмарки демонстрировались последние достижения науки и техники — от паровых машин до первых образцов электрического освещения. Этот дух технического прогресса сохранился в городе и по сей день, превратив Нижний в один из ведущих инновационных центров современной России.

Особая глава в истории технического гения Нижнего Новгорода связана с именем Ивана Кулибина — выдающегося механика-самоучки, чьи изобретения опередили свое время на десятилетия. Родившийся в 1735 году в семье нижегородского купца, Кулибин создал уникальные устройства — от знаменитых часов с музыкальным механизмом до прототипа современного протеза и «самобеглой коляски». Сегодня память о великом изобретателе хранит не только памятник на площади его имени, но и сохранившаяся усадьба Кулибиных в историческом центре города. Интересно, что традиции кулибинского изобретательства продолжают современные нижегородские ученые и инженеры, работающие в многочисленных НИИ и конструкторских бюро города.

XX век превратил Нижний Новгород (тогда Горький) в настоящую кузницу советского машиностроения. Горьковский автомобильный завод, основанный в 1932 году, стал символом индустриальной мощи страны. Именно здесь выпускались легендарные «полуторки» военных лет, знаменитые «Победы» и «Волги», а сегодня производятся современные модели LADA. Не менее значим вклад Горьковского авиационного завода, где создавались истребители времен Великой Отечественной войны, а позже — реактивные самолеты. Особое место в истории занимает имя Петра Нестерова — уроженца Нижнего Новгорода, впервые в мире выполнившего «мертвую петлю» и заложившего основы высшего пилотажа. Сегодня его имя носит одна из площадей города, а памятник летчику встречает гостей аэропорта.

Современный Нижний Новгород продолжает традиции технического новаторства. На базе Нижегородского государственного технического университета работает один из ведущих в России центров подготовки инженерных кадров. В городе расположены крупные исследовательские центры в области радиоэлектроники, ядерной физики, информационных технологий. Особенно известен Нижегородский институт прикладной физики РАН, где разрабатываются уникальные медицинские и научные приборы. В последние годы город стал важным центром IT-индустрии — здесь работают офисы крупнейших российских и международных технологических компаний, развивается стартап-экосистема.

Интересно, что многие технические достижения нижегородцев нашли отражение в городской среде. Например, первый в России трамвай на электрической тяге появился именно в Нижнем Новгороде в 1896 году. Сегодня трамвайная сеть города считается одной из самых развитых в стране. А построенный в 2012 году метромост через Оку стал не только важным транспортным объектом, но и инженерным шедевром — самым длинным в России балочным мостом (длина 1344 метра). Технический гений нижегородцев проявляется и в таких масштабных проектах, как реконструкция стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года, где были применены уникальные инженерные решения.

Особая гордость города — Нижегородская радиолаборатория, созданная в 1918 году и ставшая колыбелью отечественной радиотехники. Именно здесь работали такие светила науки, как Михаил Бонч-Бруевич и Владимир Лещинский, чьи разработки заложили основы современной радиосвязи. Сегодня традиции радиолаборатории продолжает Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, а в музее при институте можно увидеть уникальные экспонаты — от первых радиоламп до современных систем космической связи.

Нижний Новгород по праву считается одним из интеллектуальных центров России. Здесь работают 17 университетов и более 50 научно-исследовательских институтов. Ежегодно в городе проводятся международные научные форумы и технические выставки, собирающие ведущих специалистов со всего мира. Особой популярностью пользуется фестиваль науки «КСТАТИ», где сложные научные концепции представляются в доступной и увлекательной форме. А в музеях города можно увидеть уникальные технические экспонаты — от первых советских компьютеров до макетов космических аппаратов.

Технический гений Нижнего Новгорода — это не просто страницы истории, а живая традиция, которая продолжает развиваться. Современные нижегородские разработчики создают программное обеспечение для международных корпораций, проектируют инновационные медицинские приборы, работают над перспективными направлениями в робототехнике и искусственном интеллекте. Город сохраняет статус важного центра авиа- и судостроения, одновременно становясь площадкой для развития новых высокотехнологичных отраслей. И если Иван Кулибин когда-то удивлял мир своими механическими диковинками, то сегодня его последователи поражают воображение цифровыми технологиями, продолжая славную традицию нижегородского технического гения.

Нижний Новгород — настоящий рай для гурманов, где кулинарные традиции Поволжья переплетаются с современными гастрономическими трендами. Основа местной кухни — это сытные блюда, которые исторически готовили в купеческих домах и крестьянских семьях, используя дары щедрой волжской природы. Визитная карточка региона — знаменитый нижегородский пряник, который по праву конкурирует с тульским собратом. Эти ароматные лакомства с медовым вкусом и замысловатыми узорами пекут по старинным рецептам, передававшимся из поколения в поколение. Особенно хорош пряник в сочетании с традиционным нижегородским сбитнем — горячим напитком на меду с травами, который прекрасно согревает в промозглую погоду.

Мясные блюда занимают особое место в нижегородской кухне. Здесь до сих пор готовят «козулю» — запеченную в печи свиную голову по старинному рецепту, который когда-то был фирменным блюдом местных трактиров. Не менее популярна «строганина» — тонко нарезанная замороженная оленина, пришедшая в нижегородскую кухню от северных народов. Но истинным символом региона можно считать «волжскую уху» — наваристый рыбный суп, который варят из стерляди, судака и другой речной рыбы с добавлением шафрана и белого вина. Особый вкус ухе придает способ приготовления — ее томят в печи несколько часов, добиваясь неповторимого аромата.

Рыбные деликатесы — особая гордость нижегородской кухни. Благодаря близости Волги и Оки, здесь всегда было изобилие свежей речной рыбы. Искусные хозяйки придумали десятки способов ее приготовления — от знаменитой «черной» щуки, запеченной в сметане с грибами, до изысканного «пожарского» судака. Особого внимания заслуживает нижегородский способ засолки рыбы — ее пересыпают слоями льда и соли, получая нежный, слегка прозрачный продукт с тонким вкусом. В современных ресторанах эти традиционные рецепты получают новое прочтение — например, стерлядь могут подавать с соусом из местных ягод или с воздушным картофельным пюре.

Овощные блюда в нижегородской кухне — это отдельная поэма. Особенно популярны всевозможные соленья и маринады, которые раньше заготавливали на долгую зиму. Визитная карточка — «нижегородский капустник» — тушеная капуста с мясом, грибами и специями, которая готовится в глиняных горшочках. Не менее знамениты местные огурцы — хрустящие, ароматные, их солят с листьями смородины и дуба по рецептам, сохранившимся с XIX века. Летом обязательно стоит попробовать «зеленые щи» из щавеля и крапивы — освежающий суп, который подают с вареным яйцом и сметаной.

Современная гастрономическая сцена Нижнего Новгорода удивительно разнообразна. В городе работают рестораны высокой кухни, где традиционные блюда подают в авторской интерпретации. Например, в одном из заведений вам могут предложить «деконструированный» нижегородский пряник — его вкус раскрывается в виде мусса, крема и воздушного бисквита. В другом — подадут современную версию купеческой «козули», где мясо готовится по технологии су-вид и сопровождается нежным пюре из топинамбура. Особой популярностью пользуются гастрономические фестивали, где можно попробовать как аутентичные блюда, так и их современные интерпретации.

Отдельного упоминания заслуживает нижегородский сыр — продукт, который производят на небольших фермах в окрестностях города. Местные сыровары возрождают традиции сыроделия, создавая уникальные сорта с добавлением лесных трав и ягод. Особенно хорош «волжский» сыр с белой плесенью, который выдерживают в известняковых пещерах на берегу реки. Его можно попробовать в специализированных сырных лавках или на фермерских рынках, которые работают в городе по выходным.

Сладости — еще один повод для гордости нижегородских кулинаров. Помимо знаменитых пряников, здесь готовят «ореховые трубочки» — хрустящее печенье с ореховой начинкой, которое когда-то подавали к чаю в купеческих домах. Не менее популярны «бормотухи» — леденцы на палочке с разными вкусами, которые делают по старинным рецептам. А в кондитерских города можно найти настоящие шедевры — например, шоколадные конфеты с начинкой из местных ягод или торты, украшенные сахарными кремлевскими башнями.

Напитки в Нижнем Новгороде — это отдельная история. Помимо уже упомянутого сбитня, здесь варят отличное пиво — несколько местных пивоварен возрождают традиции нижегородского пивоварения, используя хмель с волжских лугов. Любителям крепких напитков стоит попробовать местные настойки на травах и ягодах — например, «нижегородскую зорьку» с клюквой и медом или «купеческую» настойку на дубовых листьях. А поклонникам здорового образа жизни понравятся морсы из местных ягод — брусники, морошки, клюквы, которые подают в большинстве кафе.

Гастрономический облик Нижнего Новгорода продолжает развиваться. В последние годы в городе появилось множество кафе и ресторанов, где традиционные рецепты получают новое прочтение. При этом нижегородцы трепетно относятся к своим кулинарным традициям — многие семьи до сих пор хранят старинные рецептурные тетради, передающиеся из поколения в поколение. Благодаря этому нижегородская кухня остается живой и развивающейся, сохраняя свою аутентичность и в то же время впитывая новые веяния.

Современный Нижний Новгород — это динамично развивающийся мегаполис, где гармонично сочетаются богатое историческое наследие и передовые технологии XXI века. Город давно перешагнул рамки исключительно промышленного центра, превратившись в важный культурный, образовательный и IT-хаб России. На улицах можно одновременно увидеть отреставрированные купеческие особняки и ультрасовременные бизнес-центры со стеклянными фасадами, а в воздухе витает особый дух творчества и предпринимательской инициативы, всегда отличавший нижегородцев.

Особенно ярко современность проявляется в стремительном развитии IT-сектора — Нижний Новгород по праву считается одной из ведущих IT-столиц России. Здесь расположены офисы крупнейших российских и международных технологических компаний, а местные стартапы регулярно получают инвестиции на международных конкурсах. В городе работает несколько технопарков и бизнес-инкубаторов, где молодые предприниматели могут реализовать свои идеи. Ежегодно проводятся масштабные IT-форумы и хакатоны, собирающие тысячи участников со всей страны. При этом город сохраняет свои промышленные традиции — заводы Нижнего продолжают выпускать автомобили, суда и авиационную технику, но теперь с использованием самых современных технологий.

Культурная жизнь города поражает своим разнообразием. Помимо классических театров и музеев, в Нижнем появилось множество новых арт-пространств в переоборудованных промышленных зонах. Культурный центр «Арсенал» в кремле стал площадкой для современных выставок и перформансов, а в бывших цехах завода «Двигатель революции» теперь располагаются модные лофты и галереи. Особой популярностью пользуется арт-кластер «Солдатское озеро», где проходят концерты, фестивали и творческие встречи. Летом набережные превращаются в огромные концертные площадки, а зимой город удивляет масштабными ледовыми инсталляциями и световыми шоу.

Образовательная сфера Нижнего Новгорода продолжает укреплять свою репутацию. Городские университеты, в том числе знаменитый ННГУ имени Лобачевского, входят в топ российских вузов. Здесь готовят высококлассных специалистов в области IT, инженерии, физики и других высокотехнологичных направлений. В последние годы особое внимание уделяется созданию современных кампусов и лабораторий, оснащенных по последнему слову техники. При этом нижегородские школы регулярно попадают в рейтинги лучших образовательных учреждений страны, а в городе работает несколько престижных лицеев и гимназий.

Транспортная инфраструктура Нижнего Новгорода постоянно модернизируется. Помимо традиционных трамваев и автобусов, в городе появились современные виды транспорта — от каршеринга до электросамокатов. Особой гордостью стал метромост через Оку — уникальное инженерное сооружение длиной более километра, соединившее две части города. Ведется активное развитие велосипедной инфраструктуры, а набережные превратились в комфортные пешеходные зоны. При этом исторический центр остается преимущественно пешеходным, что создает особую атмосферу для прогулок.

Спортивная жизнь города вышла на новый уровень после чемпионата мира по футболу 2018 года. Построенный к турниру стадион «Нижний Новгород» стал не только спортивной ареной, но и архитектурной достопримечательностью. Здесь проходят не только футбольные матчи, но и крупные культурные мероприятия. В городе активно развиваются и другие виды спорта — от хоккея до волейбола, а новые спортивные комплексы и фитнес-центры открываются регулярно. Особой популярностью пользуются водные виды спорта благодаря расположению на двух реках — летом можно увидеть сотни яхт, катеров и сап-бордов на волжских просторах.

Городская среда Нижнего Новгорода становится все более комфортной для жизни. Появляются новые парки и скверы, реконструируются набережные, благоустраиваются дворы. Особое внимание уделяется созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями — пандусы, тактильная плитка и другие элементы доступной среды стали неотъемлемой частью городского ландшафта. При этом нижегородцы трепетно относятся к сохранению исторического облика города — новые здания гармонично вписываются в сложившуюся архитектурную среду.

Деловая активность в городе продолжает расти. Нижний Новгород регулярно принимает крупные экономические форумы и бизнес-конференции, привлекая инвесторов со всей России и из-за рубежа. Развивается малый и средний бизнес — в городе появляются новые кафе, рестораны, бутики и сервисные компании. Особой популярностью пользуются фермерские рынки и ярмарки, где можно купить экологически чистые продукты местного производства. При этом город сохраняет статус важного промышленного центра, где работают крупные предприятия машиностроения, судостроения и других отраслей.

Социальная сфера также не стоит на месте. В Нижнем Новгороде появляются современные медицинские центры, оснащенные новейшим оборудованием, строятся новые школы и детские сады. Особое внимание уделяется программам поддержки молодежи, людей старшего поколения и социально незащищенных категорий граждан. Городские власти активно взаимодействуют с общественными организациями, создавая условия для реализации социальных инициатив.

Вечерний Нижний Новгород преображается — включается художественная подсветка исторических зданий и мостов, открываются многочисленные кафе и рестораны, начинают работу театры и концертные площадки. При этом ночная жизнь города достаточно разнообразна — от тихих джаз-клубов до современных ночных клубов с известными диджеями. Особой популярностью пользуются летние веранды с видом на Волгу, где можно насладиться прекрасными закатами.

Нижний Новгород сегодня — это город возможностей, где каждый может найти себе занятие по душе. Студенты получают качественное образование, предприниматели — условия для развития бизнеса, творческие люди — площадки для самовыражения. При этом город сохраняет свое неповторимое лицо — ту самую «нижегородскую» атмосферу, которую так ценят и местные жители, и гости города. Сочетание традиций и современности, промышленного потенциала и культурного разнообразия делает Нижний Новгород одним из самых привлекательных городов России для жизни, работы и творчества.

Нижний Новгород — город, который удивляет. Здесь каждый найдет что-то свое: любители истории — древние храмы и крепости, ценители искусства — галереи и театры, бизнесмены — развитую экономику, а романтики — потрясающие виды на великие русские реки.

📌 Подписывайтесь на канал «Это интересно» — мы расскажем вам еще много увлекательного о городах России и мира!

💙 Поддержите канал:

Boosty: https://boosty.to/game-online

CloudTips: https://pay.cloudtips.ru/p/42fbe828

Юmoney: https://yoomoney.ru/to/410011460049673

Sponsr: https://sponsr.ru/interestno_rus/

Действия Маска, несмотря на всю их кажущуюся импульсивность и театральность, вполне продуманы. Он может выиграть многое. И, как ни странно, в основном - отнюдь не за счёт Трампа.

Тем, кто любит смотреть-слушать, а не читать)))

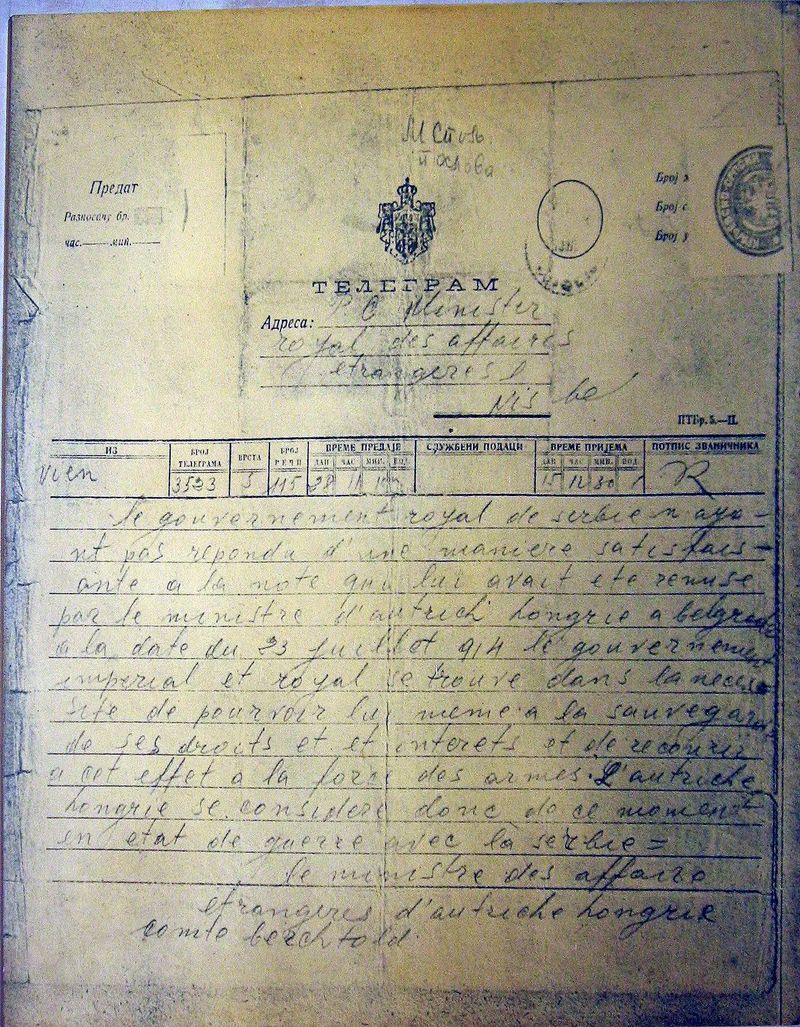

Первая Мировая война началась 111 лет назад — но споры о том, кто виноват в её начале, не утихают по сей день. Как Россия оказалась в одной из конфликтующих коалиций? Зачем Петербург поддержал Сербию после Сараевского убийства? Действительно ли действия России спровоцировали Германию на объявление войны? И можно ли было избежать мировой бойни?

В августе 2021 года 42-летняя Наталья Косорукова отправилась в обычный поход по Хабаровскому краю, но её путешествие превратилось в настоящую борьбу за жизнь. Заблудившись в глухой тайге, она провела 25 дней в полном одиночестве, без еды, огня и надежды на спасение. Её история — это пример невероятной силы духа, хладнокровия и неутолимой жажды жизни.

Августовский поход 2021 года должен был стать для Натальи Косоруковой обычным туристическим маршрутом по живописным местам Хабаровского края. Опытная путешественница, не раз бывавшая в таёжных походах, она тщательно подготовилась к путешествию: собрала рюкзак с необходимым снаряжением, взяла нож, спальник и небольшой запас провизии. Маршрут вдоль реки Хор казался ей знакомым и безопасным — она изучала карты и была уверена в своих ориентирах. Но тайга приготовила ей жестокий урок, доказав, что природа не прощает даже малейших просчётов.

Роковой поворот случился неожиданно — Наталья свернула с основной тропы, чтобы сократить путь, и через несколько сотен метров поняла, что потеряла ориентацию. Попытки вернуться по своим следам ни к чему не привели — густой подлесок, болотистые участки и однообразный таёжный ландшафт быстро стёрли все следы. Телефон, на который она так рассчитывала, оказался бесполезен — в этой глуши не было ни малейшего намёка на сигнал сотовой связи. Свисток, который должен был привлечь внимание возможных спасателей, терялся в бескрайнем зелёном море тайги, не встречая ответа.

С каждой минутой осознание серьёзности положения усиливалось. Наталья пыталась сохранять хладнокровие, вспоминая уроки выживания, но паника уже начинала подкрадываться к её сознанию. Она знала, что в первые часы после потери ориентации шансы найти дорогу наиболее высоки, но чем больше времени проходило, тем меньше оставалось надежды. Солнце, которое могло бы служить ориентиром, скрылось за плотными кронами деревьев, а компаса с собой не оказалось — такая, казалось бы, мелочь теперь могла стоить ей жизни.

Первая ночь в тайге стала для Натальи настоящим испытанием. Без палатки, с одним лишь спальником, она пыталась устроиться на ночлег среди корней вековых деревьев. Каждый шорох, каждый треск ветки заставлял её вздрагивать — в голове невольно возникали образы медведей и других лесных обитателей. Холод проникал сквозь тонкую ткань спальника, заставляя её дрожать до самого утра. Именно тогда она впервые осознала, что её положение гораздо серьёзнее, чем она предполагала изначально — впереди могли быть долгие дни борьбы за выживание.

Утро не принесло облегчения. Попытки найти тропу или какие-либо признаки цивилизации снова оказались безуспешными. Наталья начала понимать, что её спасение теперь зависит от двух факторов: её собственной выносливости и того, насколько быстро её начнут искать. К сожалению, она совершила ещё одну роковую ошибку — не оставила родным точного маршрута своего движения, указав лишь общий район путешествия. Это означало, что поиски могут затянуться на неопределённый срок, а её запасы еды и сил были крайне ограничены.

К концу второго дня Наталья приняла трудное, но единственно верное решение — оставаться на месте. Она понимала, что бесцельное блуждание по тайге только истощит её силы и уведёт ещё дальше от возможных мест поиска. Теперь всё её существование свелось к трём задачам: найти источник воды, обеспечить минимальное укрытие и попытаться раздобыть хоть какую-то пищу. Вода оказалась наименьшей из проблем — чистый ручей находился неподалёку. Но с едой дела обстояли куда хуже — съедобные ягоды и грибы, которые она смогла опознать, не могли компенсировать растущий голод.

Самым страшным в этой ситуации было осознание собственной уязвимости. Все достижения цивилизации, вся привычная безопасность городской жизни остались где-то далеко, за десятки километров непроходимой тайги. Здесь, один на один с дикой природой, Наталья впервые по-настоящему ощутила, насколько хрупким может быть человеческое существование. Каждое её решение теперь имело жизненно важное значение — ошибка могла стать последней. И именно в этот момент началась её настоящая борьба — не только за физическое выживание, но и за сохранение рассудка перед лицом нарастающего отчаяния.

Первые дни после того, как Наталья Косорукова осознала, что потерялась в тайге, стали для нее самым тяжелым испытанием. Опытная туристка, казалось бы, знала все правила поведения в экстремальной ситуации, но когда теория столкнулась с практикой, оказалось, что никакие знания не могут полностью подготовить человека к реальности выживания в дикой природе. Первые 72 часа стали временем борьбы не только с внешними обстоятельствами, но и с внутренней паникой, которая то и дело пыталась вырваться наружу.

Утро второго дня началось с осознания того, что никто не спешит к ней на помощь. Наталья провела беспокойную ночь, прислушиваясь к каждому шороху тайги, и теперь, с первыми лучами солнца, ей предстояло принимать решения, от которых зависела ее жизнь. Она методично проверила содержимое рюкзака: небольшой запас еды, который она предусмотрительно взяла на трехдневный поход, нож, спальник, легкую куртку и минимальную аптечку. Этого было катастрофически мало для длительного выживания, но выбирать не приходилось.

Главной проблемой сразу же стала вода. Хотя вокруг было достаточно ручьев и болотцев, Наталья прекрасно понимала опасность употребления некипяченой воды в тайге. Без возможности развести огонь (спички в рюкзаке отсырели еще в первый день) она рисковала подхватить серьезное заболевание, которое в ее положении стало бы смертным приговором. Пришлось идти на компромисс — пить только из быстрых ручьев с каменистым дном, где вода казалась чище, и надеяться на лучшее.

С едой ситуация была еще сложнее. Остатки припасов Наталья растягивала насколько возможно, понимая, что впереди могут быть долгие дни ожидания помощи. Она пыталась находить съедобные растения — знала несколько видов съедобных кореньев и ягод, но этих знаний оказалось недостаточно. Каждый новый «урожай» давался с трудом — приходилось тщательно осматривать каждую ягодку, вспоминая, как выглядит волчье лыко и другие ядовитые растения, которые могли встретиться в этих местах.

Особенно тяжело давались ночи. Темнота в тайге — это не просто отсутствие света, это совершенно иной мир, наполненный пугающими звуками и воображаемыми опасностями. Спальник, промокший за день, не спасал от холода, а усталость никак не переходила в сон. Именно в эти ночные часы особенно сильно давило одиночество и страх, что помощь может не прийти никогда. Наталья вспоминала, как в эти моменты ее буквально парализовывал ужас от мысли, что она может навсегда остаться в этой глуши одной, и никто даже не узнает, что с ней случилось.

К концу третьего дня Наталья приняла важное решение — оставаться на месте. Она поняла, что бесцельное блуждание только ухудшает ее положение. Выбрав относительно сухую поляну недалеко от ручья, она начала обустраивать подобие лагеря. Из веток соорудила навес от дождя, расчистила место для отдыха. Эти простые действия дали ей хоть какое-то чувство контроля над ситуацией, что было жизненно важно для поддержания психического состояния.

Но самым трудным испытанием первых дней стало не физическое недомогание, а борьба с паникой. Мысли о семье, о том, как они переживают, о всех несказанных словах и нереализованных планах — все это обрушивалось на нее волнами отчаяния. В эти моменты Наталья заставляла себя дышать глубже, считать до десяти, вспоминать истории других людей, выживших в подобных ситуациях. Она понимала, что позволить себе панику — значит подписать себе смертный приговор.

К четвертому дню пришло осознание, что привычный мир с его удобствами и безопасностью остался где-то далеко, и теперь ее жизнь зависит только от ее собственных решений и силы духа. Именно в этот момент началась настоящая борьба за выживание — не столько с природой, сколько с собственными страхами и слабостями. Каждое утро теперь начиналось с простой цели — продержаться еще один день, и эта цель стала для Натальи главным смыслом существования в таежном плену.

Температура ночью опускалась до нуля, и каждый вечер превращался в испытание на прочность. Наталья куталась в промокший спальник, дрожа от холода, который проникал до самых костей. Она пыталась согреться, прижимая колени к груди и дыша в сложенные ладони, но тепло ускользало с каждым часом. По утрам ее одежда покрывалась инеем, а пальцы немели настолько, что приходилось долго растирать их, чтобы восстановить подвижность. Холод стал ее постоянным спутником — коварным и беспощадным врагом, медленно высасывающим жизненные силы.

Голод пришел на смену первоначальному страху. Сначала это было просто неприятное ощущение в желудке, затем — постоянная ноющая боль, а через неделю тело словно перестало требовать еды. Наталья знала, что это опасный признак: организм начал поедать сам себя. Ее запасы давно закончились, а то немногое, что удавалось найти в лесу — горстка кислых ягод, несколько съедобных кореньев — не могло компенсировать катастрофическую нехватку калорий. Она заметила, как начала терять вес: ребра проступили под кожей, а мышцы на руках стали дряблыми и слабыми. Каждое движение теперь требовало невероятных усилий.

Но хуже голода и холода было отчаяние. Оно подкрадывалось в тихие ночные часы, когда казалось, что весь мир забыл о ее существовании. Мысли путались, время теряло привычные границы. Наталья начала разговаривать вслух сама с собой, просто чтобы слышать человеческий голос. Иногда ей казалось, что она слышит вдали голоса спасателей, но когда она в изнеможении брела на звук, оказывалось, что это шумит листва или журчит ручей. Эти звуковые галлюцинации становились все чаще, подрывая последние остатки рационального мышления.

Особенно тяжелыми были дождливые дни, когда промокшая насквозь одежда прилипала к телу, а серое небо сливалось с таким же серым горизонтом. В такие моменты Наталью охватывало чувство полной безнадежности. Она сидела под своим жалким навесом из веток, наблюдая, как капли дождя образуют мутные лужи у ее ног, и думала о том, как легко может превратиться в такую же лужу — просто исчезнуть, раствориться в этой бескрайней тайге, не оставив после себя ничего.

Но каким-то чудом в самые критические моменты, когда казалось, что проще просто лечь и больше не вставать, в Наталье просыпалась ярость — слепая, животная злость на эту ситуацию, на собственную беспомощность, на несправедливость судьбы. Именно эта ярость заставляла ее снова и снова искать хоть какую-то еду, бороться за каждую минуту тепла, за каждый глоток воды. Она вспоминала лицо матери, представляла, как та плачет, не получая вестей от дочери — и это придавало сил продолжать борьбу.

Сон стал еще одним испытанием. Когда удавалось заснуть, Наталья видела яркие, хаотичные сны о доме, о горячей пище, о мягкой постели. Просыпалась она всегда резко, с ощущением жестокого разочарования, когда реальность обрушивалась на нее с новой силой. Иногда она специально пыталась не спать, боясь этих мучительных пробуждений, но истощенный организм сам выключал сознание.

К концу второй недели Наталья начала замечать странные изменения в своем восприятии. Цвета вокруг стали какими-то более яркими, звуки — более четкими. Она ловила себя на том, что подолгу рассматривает узор на коре дерева или следит за полетом мошки, как будто это самое важное занятие в мире. Ее мысли текли медленно и вязко, как таежный мед. Иногда она не могла вспомнить, что делала час назад. Временами ей казалось, что она наблюдает за собой со стороны, как будто это не с ней происходит вся эта кошмарная история.

Но даже в этом полубредовом состоянии Наталья продолжала бороться. Каждое утро она заставляла себя осматривать свои скудные запасы, проверять укрытие, искать что-то съедобное. Эти ритуалы стали для нее якорем, связью с реальностью. Она разговаривала с деревьями, с птицами, даже с собственными руками — лишь бы не сойти с ума от одиночества. И ждала. Ждала, когда же наконец этот кошмар закончится, когда вдали послышатся голоса, и она снова станет просто человеком, а не загнанным зверем, борющимся за каждый вздох.

Двадцать пятый день в тайге начался как и все предыдущие — с борьбы с холодом и поисков хоть какой-то еды. Наталья уже почти перестала надеяться на спасение, ее тело было истощено до предела, а разум находился в странном промежуточном состоянии между реальностью и бредом. Она сидела у своего жалкого укрытия, механически перебирая горсть ягод, когда вдруг услышала отдаленный звук, заставивший ее замереть. Это был не привычный шум леса — отчетливо слышался лай собак и человеческие голоса. Сначала она решила, что это очередная галлюцинация, как уже случалось не раз за эти недели. Но звуки не исчезали, а напротив — становились все ближе. Сердце Натальи бешено заколотилось, когда она осознала — это действительно люди!

Собрав последние силы, она начала кричать, но голос, ослабленный неделями недоедания и обезвоживания, звучал жалко и тихо. Тогда она схватила металлическую кружку и начала стучать ею по дереву, создавая как можно больше шума. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она услышала ответные крики. Через заросли кустарника показались фигуры двух охотников с собаками. Их лица выражали полное недоверие, когда они увидели изможденную, грязную женщину, больше похожую на призрак, чем на живого человека.

Охотники — местные жители, отец и сын Петровы — не сразу поверили своим глазам. Они искали пропавшую лайку, когда собаки вдруг завели след. «Мы думали, нашли чей-то труп», — признались они позже. Наталья не могла говорить от волнения, слезы текли по ее исхудавшему лицу, оставляя чистые дорожки на загорелой коже. Охотники сразу поняли серьезность ситуации — женщина находилась на грани жизни и смерти. Они достали термос с горячим чаем и немного еды, но кормили осторожно, маленькими порциями, зная, что резкое насыщение после долгого голода может быть опасно.

Дорога к людям заняла еще целый день. Наталья была слишком слаба, чтобы идти самостоятельно, и охотникам пришлось по очереди поддерживать ее. Каждый шаг давался с невероятным трудом — мышцы атрофировались за недели бездействия, а кости, казалось, вот-вот разорвут истончившуюся кожу. Но мысль о том, что этот кошмар скоро закончится, придавала ей силы. Когда они наконец вышли к охотничьей избушке, Наталья потеряла сознание от переутомления и эмоционального потрясения.

Очнулась она уже в больнице Хабаровска. Как выяснилось, поиски велись все это время, но из-за огромной территории и неточных данных о маршруте спасатели не могли определить, где именно искать. Родные Натальи уже начали терять надежду — статистика таких случаев неутешительна, после двух недель шансы найти человека живым минимальны. Врачи диагностировали сильнейшее истощение, обезвоживание, многочисленные укусы насекомых и начинающуюся пневмонию. Вес Натальи составлял всего 38 килограммов — она потеряла почти треть своей массы тела.

Первые дни в больнице прошли как в тумане. Организм, привыкший к экстремальным условиям выживания, с трудом перестраивался на нормальный режим. Наталье приходилось заново учиться есть твердую пищу — желудок отказывался принимать что-либо кроме бульонов и жидких каш. Но самым тяжелым оказалось психологическое состояние. По ночам ей снилась тайга, она просыпалась в холодном поту, думая, что все еще там. Врачи объяснили, что это нормальная реакция психики на пережитый стресс.

Через неделю, когда Наталья немного окрепла, к ней пришли спасатели, чтобы взять подробные показания. Они признались, что ее случай — настоящее чудо. По всем законам выживания, у нее не было шансов продержаться так долго в одиночестве, без специального снаряжения и с минимальными познаниями о съедобных растениях. «Вы не просто выжили, вы совершили невозможное», — сказал ей начальник поискового отряда.

Но самой важной встречей стало свидание с семьей. Когда в палату вошли ее мать и сестра, Наталья не смогла сдержать рыданий. Они обнимались, не говоря ни слова — все слова были лишними. Именно ради этого момента, ради возможности снова увидеть родные лица, она и боролась все эти долгие двадцать пять дней.

После выписки Наталью ждал долгий период реабилитации. Физическое восстановление заняло несколько месяцев, психологическое — гораздо дольше. Она начала вести дневник, записывая свои переживания, и со временем эти записи превратились в книгу, которая помогла многим людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

История Натальи Косоруковой стала ярким примером того, на что способен человеческий дух в экстремальных условиях. Ее случай изучают на курсах выживания, а сама она теперь часто выступает с лекциями, рассказывая о своем опыте. Но самое главное — она доказала себе и всем нам, что даже в самой безнадежной ситуации нельзя сдаваться, потому что надежда умирает последней.

История Натальи Косоруковой стала не просто примером невероятной силы духа, но и бесценным учебником по выживанию в экстремальных условиях. Ее опыт, добытый ценой неимоверных страданий, дает несколько важнейших уроков, которые могут спасти жизнь любому человеку, оказавшемуся в подобной ситуации. Первый и самый главный урок — никогда не недооценивать природу. Наталья была опытной туристкой, не раз ходившей в походы, но именно уверенность в своих силах сыграла с ней злую шутку. Она отправилась в путь без спутникового телефона или GPS-трекера, полагаясь лишь на сотовую связь, которая в тайге оказалась недоступной. Еще одной роковой ошибкой стало то, что она не оставила родным подробного маршрута с контрольными точками и сроками — лишь общее направление, что значительно затруднило поиски.

Второй важнейший урок — психологическая подготовка не менее важна, чем физическая. Наталья признавалась, что самое страшное было не отсутствие еды или холод, а чувство полного одиночества и безысходности. Именно в такие моменты решается, сможет ли человек продолжать бороться или сдастся. Она разработала для себя систему маленьких целей — продержаться до вечера, найти десять съедобных ягод, соорудить немного лучшее укрытие. Эти микро-достижения помогали сохранять рассудок и волю к жизни. Третий урок касается организации лагеря. Оставшись на месте после нескольких дней блужданий, Наталья интуитивно поступила правильно — это увеличило ее шансы быть найденной. Она выбрала место у ручья, на относительно открытом пространстве, где ее могли заметить с воздуха.

Особенно ценны наблюдения Натальи о питании в экстремальных условиях. Она быстро поняла, что поиски пищи отнимают драгоценные силы, и сосредоточилась на легкодоступных ресурсах — ягодах у ручья, известных ей съедобных растениях. При этом она проявила удивительную осторожность, отказываясь от всего, в чем сомневалась, помня, что отравление в ее положении будет смертельным. Важным открытием для нее стало то, что голод переносится легче, если пить больше воды — это создает ощущение наполненности желудка.

Но, пожалуй, самый неожиданный урок касается отношения к страху. Наталья научилась не подавлять страх, а использовать его энергию. «Страх — это твой союзник, если уметь его контролировать, — говорила она позже. — Он заставляет твое сердце биться быстрее, а разум — работать острее». Она придумала своеобразный ритуал — позволяла себе бояться несколько минут в день, а затем сознательно переключалась на конкретные действия по выживанию.

Опыт Натальи заставил пересмотреть многие традиционные представления о выживании. Например, оказалось, что в условиях тайги важнее не умение разводить огонь (хотя это, безусловно, важно), а способность сохранять сухими одежду и спальное место. Она выжила без огня, но не выжила бы, если бы не научилась создавать хоть какое-то укрытие от дождя и росы. Еще одно открытие — значение режима дня. Несмотря на истощение, Наталья старалась поддерживать подобие распорядка: утренний осмотр лагеря, поиск пищи, отдых в середине дня, обустройство укрытия к вечеру. Это помогало сохранять связь с реальностью и не впадать в апатию.

Особую ценность представляют наблюдения Натальи за изменениями в собственном организме. Она заметила, что после двух недель голодания наступает своеобразное привыкание — острое чувство голода притупляется, появляется странная ясность сознания. Позже врачи объяснили ей, что это включаются древние механизмы выживания, когда организм переходит на внутренние резервы. Но самое главное, что вынесла Наталья из своего страшного опыта — понимание хрупкости человеческой жизни и невероятной силы человеческого духа. «Когда кажется, что все потеряно, — говорила она, — внутри находится еще один, последний резерв сил. Нужно только поверить в него».

Сегодня Наталья использует свои знания, чтобы помогать другим. Она участвует в подготовке спасателей, консультирует авторов пособий по выживанию, а главное — своим примером доказывает, что даже в самой безнадежной ситуации нельзя терять надежду. Ее история учит не только конкретным навыкам выживания, но и особому отношению к жизни, природе и собственным возможностям. Как сказал один из спасателей, участвовавших в ее поисках: «Наталья выжила не вопреки, а благодаря — благодаря своему уму, воле и невероятному стремлению жить». Эти качества, подкрепленные теперь бесценным опытом, делают ее уроки поистине уникальными.

История Натальи Косоруковой — это не просто рассказ о невероятном выживании в экстремальных условиях, а настоящая энциклопедия человеческой стойкости и мудрости перед лицом смертельной опасности. Ее 25-дневное противостояние тайге без еды, тепла и надежды на спасение перевернуло представления даже у опытных спасателей о пределах человеческих возможностей. Этот случай заставляет задуматься о том, что в критической ситуации решающее значение имеют не столько материальные ресурсы, сколько сила духа и правильный психологический настрой. Наталья доказала, что даже в самых безнадежных обстоятельствах можно найти в себе силы продолжать борьбу, если разбить огромную проблему на множество маленьких задач и решать их последовательно.

Главный парадокс этой истории заключается в том, что именно отсутствие специальной подготовки по выживанию в какой-то мере помогло Наталье сохранить жизнь. Не зная «правильных» техник, она действовала интуитивно, и эта интуиция часто оказывалась верной. Например, решение оставаться на месте после нескольких дней блужданий противоречило распространенному мнению, что нужно продолжать двигаться, но в ее случае оказалось спасительным. Ее опыт ставит под сомнение многие канонические правила выживания, демонстрируя, что в каждой конкретной ситуации решение должно приниматься с учетом множества факторов. При этом история Натальи — это не отрицание важности подготовки, а скорее доказательство того, что главное в экстремальной ситуации — сохранять способность трезво мыслить и адаптироваться к меняющимся условиям.

Особую ценность представляет психологический аспект этого испытания. Наталья прошла через все стадии отчаяния — от первоначальной паники до глубокой апатии, но сумела найти в себе ресурсы для борьбы даже тогда, когда разум подсказывал, что шансов нет. Ее опыт показывает, что в условиях длительного стресса критически важно создавать для себя систему маленьких побед и ритуалов, которые помогают сохранять связь с реальностью. Интересно, что именно в состоянии крайнего истощения она обнаружила в себе неожиданные ресурсы — обостренное восприятие природы, необычную ясность мысли в определенные моменты, способность находить нестандартные решения. Это заставляет по-новому взглянуть на скрытые возможности человеческой психики.

История Натальи Косоруковой — это еще и мощный этический урок. Она заставляет задуматься о ценности простых вещей — горячей еды, крыши над головой, возможности позвать на помощь. После возвращения Наталья признавалась, что теперь воспринимает каждый день как подарок, а обычные бытовые неудобства кажутся ей смешными по сравнению с тем, что ей пришлось пережить. Ее случай также ставит важные вопросы о нашей ответственности перед близкими — ведь именно мысли о родных стали для нее главным стимулом продолжать борьбу. Этот аспект делает историю Натальи не просто рассказом о выживании в тайге, а притчей о человеческих ценностях и смысле существования.

Сегодня, когда технологии создают иллюзию полной безопасности, история Натальи напоминает нам, что природа всегда остается сильнее человека, и любая самонадеянность может дорого обойтись. Но одновременно она вселяет надежду — если даже в таких нечеловеческих условиях можно найти силы бороться до конца, значит, в обычной жизни мы способны преодолеть любые трудности. Главное — как говорила сама Наталья — никогда не терять веры в то, что следующий день обязательно будет лучше, даже если для этой веры нет никаких оснований. Именно эта мысль, рожденная в таежном одиночестве, стала самым ценным выводом из всего ее невероятного испытания.

📌 Подписывайтесь на канал «Это интересно» — у нас ещё много удивительных историй о выживании, приключениях и силе духа!

💙 Поддержите канал:

🔗 Boosty: https://boosty.to/game-online

🔗 CloudTips: https://pay.cloudtips.ru/p/42fbe828

🔗 Юmoney: https://yoomoney.ru/to/410011460049673

🔗 Sponsr: https://sponsr.ru/interestno_rus/

Гора Эверест — место, где сбываются мечты и разбиваются сердца. Здесь вершины покоряются лишь самым сильным, а цена ошибки — жизнь. История Фрэнсис Арсентьевой, первой американки, погибшей на Эвересте без кислорода, — одна из самых трагичных и противоречивых. Её последние часы стали символом жестокой реальности высотного альпинизма.

Гора Эверест всегда манила смельчаков, готовых бросить вызов природе и собственным пределам. Среди них была и Фрэнсис Дистефано-Арсентьева — первая американка, погибшая на склонах Джомолунгмы при попытке покорить вершину без кислорода. Её история стала одной из самых пронзительных трагедий в истории высотного альпинизма, заставившей многих пересмотреть своё отношение к горам и человеческим возможностям.

Фрэнсис родилась в 1958 году в США, с детства обожая природу и активный образ жизни. Её страсть к горам расцвела в полную силу, когда она встретила своего будущего мужа — российского альпиниста Сергея Арсентьева. Вместе они путешествовали по миру, покоряя вершины и делясь друг с другом безграничной любовью к горам. Их мечтой было подняться на Эверест без использования дополнительного кислорода — задача, посильная лишь для самых выносливых и опытных скалолазов.

В мае 1998 года супруги прибыли в базовый лагерь Эвереста, готовясь к решающему восхождению. Погода в тот сезон была нестабильной, но это не остановило Фрэнсис и Сергея. Они знали, на что идут, и были готовы к трудностям. 22 мая они начали финальный штурм вершины.

Подъём давался тяжело — разреженный воздух, мороз и усталость медленно, но верно истощали их силы. Однако Фрэнсис, несмотря на все трудности, упорно шла вперёд. И вот, после долгих часов нечеловеческого напряжения, она ступила на вершину мира, став первой американкой, покорившей Эверест без кислорода. В этот момент она, вероятно, чувствовала невероятное счастье — мечта всей её жизни осуществилась.

Но триумф длился недолго. На спуске силы начали покидать её. Гипоксия, обморожение и полное истощение превращали каждый шаг в мучительное испытание. Сергей, видя, что жена больше не может идти, пытался помочь ей, но и сам был на пределе. Осознавая, что если останется, то погибнут оба, он принял страшное решение — спуститься в лагерь за помощью.