Чтобы не усложнять: кто что хочет сказать — валите всё сюда

Чтобы не усложнять: кто что хочет сказать — валите всё сюда

Я думал, события будут разворачиваться быстрее, и можно будет высказаться уже по их итогам, но что-то всё никак.

Ну ладно. В общем, что касается отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента Украины (это их аналог АП).

Напомню, что Ермак — бывший коллега Зеленского по «95-му кварталу», он был его продюсером (хотя имел и собственную компанию, занимавшуюся продюссированием). То есть, в отличие от большинства соратников нового президента Украины, управленческий опыт у него был.

Изначально, после избрания Зеленского, Ермак стал всего лишь советником. Однако, согласно распространённой версии, в определённый момент с ним вышли на контакт британцы. Опираясь на их поддержку, ему удалось сместить с поста главы Офиса Президента Андрея Богдана, который был проводником интересов олигарха Коломойского (вроде как тот называл его своим личным адвокатом). Как известно, именно на Коломойского опирался Зеленский во время предвыборной кампании.

Таким образом, после отстранения Богдана Зеленский вышел из-под контроля Коломойского и начал свою собственную политическую игру — разумеется, с опорой на британцев. С этим, в общем-то, и связывают ту последовательность событий, которая в итоге привела к началу СВО.

То, что Ермак ушёл сейчас, может иметь разные объяснения. В любом случае очевидно, что очень мощный удар по нему был нанесён со стороны «антикоррупционных» структур (НАБУ И САП).

Важно отметить, что сначала в центре внимания НАБУ оказался Тимур Миндич (его часто рассматривают как «кошелёк» Зеленского). То, что «пришли» к Ермаку — уже следствие. Длительное время «антикоррупционеры» просто «писали» все разговоры Миндича (а там ооочень многое говорилось открытым текстом).

Я думал, события будут разворачиваться быстрее, и можно будет высказаться уже по их итогам, но что-то всё никак.

Ну ладно. В общем, что касается отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента Украины (это их аналог АП).

Напомню, что Ермак — бывший коллега Зеленского по «95-му кварталу», он был его продюсером (хотя имел и собственную компанию, занимавшуюся продюссированием). То есть, в отличие от большинства соратников нового президента Украины, управленческий опыт у него был.

Изначально, после избрания Зеленского, Ермак стал всего лишь советником. Однако, согласно распространённой версии, в определённый момент с ним вышли на контакт британцы. Опираясь на их поддержку, ему удалось сместить с поста главы Офиса Президента Андрея Богдана, который был проводником интересов олигарха Коломойского (вроде как тот называл его своим личным адвокатом). Как известно, именно на Коломойского опирался Зеленский во время предвыборной кампании.

Таким образом, после отстранения Богдана Зеленский вышел из-под контроля Коломойского и начал свою собственную политическую игру — разумеется, с опорой на британцев. С этим, в общем-то, и связывают ту последовательность событий, которая в итоге привела к началу СВО.

То, что Ермак ушёл сейчас, может иметь разные объяснения. В любом случае очевидно, что очень мощный удар по нему был нанесён со стороны «антикоррупционных» структур (НАБУ И САП).

Важно отметить, что сначала в центре внимания НАБУ оказался Тимур Миндич (его часто рассматривают как «кошелёк» Зеленского). То, что «пришли» к Ермаку — уже следствие. Длительное время «антикоррупционеры» просто «писали» все разговоры Миндича (а там ооочень многое говорилось открытым текстом).

«28 пунктов» — это НЕ план мирного соглашения. Но, в то же время, это и не план, ограничивающийся перемирием. Что-то промежуточное.

Прежде всего — вот эти самые 28 пунктов:

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

«28 пунктов» — это НЕ план мирного соглашения. Но, в то же время, это и не план, ограничивающийся перемирием. Что-то промежуточное.

Прежде всего — вот эти самые 28 пунктов:

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

В общем, отсутствовал по ряду объективных и субъективных причин. Позже расскажу, наверное.

Но ситуацию с 28 пунктами Трампа надо прояснить.

В общем, отсутствовал по ряду объективных и субъективных причин. Позже расскажу, наверное.

Но ситуацию с 28 пунктами Трампа надо прояснить.

12 октября — неординарный день…

12 октября 1350 года (по современному календарю) родился князь Московский и Великий Князь Владимирский Дмитрий I Иванович, известный под прозвищем «Донской», полученным после победы в Куликовской битве. При нём начала восстанавливаться государственная самостоятельность Руси, его победа над Мамаем имела судьбоносное значение.

В 1627 или 1637 году в этот день родился Адриан (в миру — Андрей), последний Патриарх Московский и всея Руси на более чем 200 лет. После его смерти Пётр Первый и его наследники не отменяли патриаршество как таковое, но не давали согласия на избрание нового предстоятеля. Следующий после Адриана Патриарх появился только при советской власти.

В 1767 году опять-таки 1/12 октября на свет появился Сергей Алексеевич Тучков 2-й, полководец, герой, основатель города Измаил (возле одноимённой крепости) — и поэт.

12 октября — неординарный день…

12 октября 1350 года (по современному календарю) родился князь Московский и Великий Князь Владимирский Дмитрий I Иванович, известный под прозвищем «Донской», полученным после победы в Куликовской битве. При нём начала восстанавливаться государственная самостоятельность Руси, его победа над Мамаем имела судьбоносное значение.

В 1627 или 1637 году в этот день родился Адриан (в миру — Андрей), последний Патриарх Московский и всея Руси на более чем 200 лет. После его смерти Пётр Первый и его наследники не отменяли патриаршество как таковое, но не давали согласия на избрание нового предстоятеля. Следующий после Адриана Патриарх появился только при советской власти.

В 1767 году опять-таки 1/12 октября на свет появился Сергей Алексеевич Тучков 2-й, полководец, герой, основатель города Измаил (возле одноимённой крепости) — и поэт.

Недавно таки зарегился в МАКСе.

Чисто ради нейросети: там ГигаЧат работает. Такое ощущение, что он несколько тупее того, что в Телеге, но, может, мне это так кажется (и, когда всё остальное вырублено, выбирать особо не приходится). Функционал хуже, да. Каналы, кроме официозных, только сейчас возникать начинают. Комментов пока нет.

Думаю, канал там всё-таки обустроить стоит. Хуже не будет. Можно же просто зеркалить с Телеги, то есть большой дополнительной нагрузки не создаст…

Но общая аудитория там постепенно нарастает.

Недавно таки зарегился в МАКСе.

Чисто ради нейросети: там ГигаЧат работает. Такое ощущение, что он несколько тупее того, что в Телеге, но, может, мне это так кажется (и, когда всё остальное вырублено, выбирать особо не приходится). Функционал хуже, да. Каналы, кроме официозных, только сейчас возникать начинают. Комментов пока нет.

Думаю, канал там всё-таки обустроить стоит. Хуже не будет. Можно же просто зеркалить с Телеги, то есть большой дополнительной нагрузки не создаст…

Но общая аудитория там постепенно нарастает.

Прошлогодняя статья. Снизошло тогда на меня некоторое озарение…

Мне самому странно говорить подобное (я тогда, будучи подростком, целиком и полностью против Ельцина был). Но есть один фактор, который раньше от меня слегка ускользал.

Нужно отдавать себе отчёт в том, что события тогда не ограничивались выбором между персоналиями (Ельцин — Хасбулатов/Руцкой) — и даже политическими линиями. Необходимо учитывать фактор Съезда как института.

Когда говорят о том, что в тот период имело место противостояние между Верховным Советом и Президентом, то это просто неправда. Ельцин выступал не против Верховного Совета. Он выступал против Съезда народных депутатов. Напомню, что такое этот Съезд:

Прошлогодняя статья. Снизошло тогда на меня некоторое озарение…

Мне самому странно говорить подобное (я тогда, будучи подростком, целиком и полностью против Ельцина был). Но есть один фактор, который раньше от меня слегка ускользал.

Нужно отдавать себе отчёт в том, что события тогда не ограничивались выбором между персоналиями (Ельцин — Хасбулатов/Руцкой) — и даже политическими линиями. Необходимо учитывать фактор Съезда как института.

Когда говорят о том, что в тот период имело место противостояние между Верховным Советом и Президентом, то это просто неправда. Ельцин выступал не против Верховного Совета. Он выступал против Съезда народных депутатов. Напомню, что такое этот Съезд:

Статья 2021-го года, если не раньше. Но вполне по делу.))

4 октября 1957 года началась космическая эра. В этот день с полигона Тюра-Там (позже получившего официальное название «космодром Байконур») была запущена модифицированная для космических запусков межконтинентальная ракета Р-7 (позднейшее название — «Спутник»), которая вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли — ПС-1 (то есть «простейший спутник»). Дорога в космос была открыта.

Если точнее, то в этот день на орбиту были выведены сразу три объекта. Кроме самого Спутника-1, это были ещё и головной обтекатель, защищавший аппаратуру от трения об атмосферу при старте, и вторая ступень ракеты-носителя (центральный двигатель). И если сам ПС-1 мог быть виден с Земли в лучшем случае как звезда шестой величины (на грани различимости невооружённым глазом), а обтекатель — и вовсе неразличим, то достаточно крупная ступень ракеты сияла как звезда первой величины — и при том перемещалась по небу. Таким образом, у триумфа науки и техники оказалось много свидетелей!

Статья 2021-го года, если не раньше. Но вполне по делу.))

4 октября 1957 года началась космическая эра. В этот день с полигона Тюра-Там (позже получившего официальное название «космодром Байконур») была запущена модифицированная для космических запусков межконтинентальная ракета Р-7 (позднейшее название — «Спутник»), которая вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли — ПС-1 (то есть «простейший спутник»). Дорога в космос была открыта.

Если точнее, то в этот день на орбиту были выведены сразу три объекта. Кроме самого Спутника-1, это были ещё и головной обтекатель, защищавший аппаратуру от трения об атмосферу при старте, и вторая ступень ракеты-носителя (центральный двигатель). И если сам ПС-1 мог быть виден с Земли в лучшем случае как звезда шестой величины (на грани различимости невооружённым глазом), а обтекатель — и вовсе неразличим, то достаточно крупная ступень ракеты сияла как звезда первой величины — и при том перемещалась по небу. Таким образом, у триумфа науки и техники оказалось много свидетелей!

По слухам, американские самолёты-заправщики опять сконцентрировались на Ближнем Востоке. Неясно, кого США там бомбить собираются.

Опять Иран? Так сейчас он гораздо более готов, чем летом: ПВО в основном восстановили, группы агентов выловили.

Йемен? Возможно, но уже пытались же. Для достижения эффекта бомбить нужно очень долго и сильно, а на длительные усилия сейчас в США явно особо не настроены, ресурсов мало.

Афганистан, где талибы вдруг Интернет отрубили и Баграм отдавать отказываются? Далековато — и непонятно, чем поможет бомбардировка.

Ну не Хамас же!

Я бы всё-таки предположил, что Йемен. Тот как раз объявил о возобновлении ударов по кораблям США.

PS: Если Иран, то было бы, в общем, тоже понятно. Тот недавно испытал межконтинентальную ракету. При нормальном для современных иранских технологий уровне точности она без спецбоеприпаса не имеет смысла. Значит, либо в Иране планируют резко нарастить точность, либо использовать ядерную боеголовку — и во второй вариант верится больше.

По слухам, американские самолёты-заправщики опять сконцентрировались на Ближнем Востоке. Неясно, кого США там бомбить собираются.

Опять Иран? Так сейчас он гораздо более готов, чем летом: ПВО в основном восстановили, группы агентов выловили.

Йемен? Возможно, но уже пытались же. Для достижения эффекта бомбить нужно очень долго и сильно, а на длительные усилия сейчас в США явно особо не настроены, ресурсов мало.

Афганистан, где талибы вдруг Интернет отрубили и Баграм отдавать отказываются? Далековато — и непонятно, чем поможет бомбардировка.

Ну не Хамас же!

Я бы всё-таки предположил, что Йемен. Тот как раз объявил о возобновлении ударов по кораблям США.

PS: Если Иран, то было бы, в общем, тоже понятно. Тот недавно испытал межконтинентальную ракету. При нормальном для современных иранских технологий уровне точности она без спецбоеприпаса не имеет смысла. Значит, либо в Иране планируют резко нарастить точность, либо использовать ядерную боеголовку — и во второй вариант верится больше.

Тоже было на ВК ещё в 2021-м.

Выкладываю, как было написано тогда, но см. примечание в конце, там чётче дан основной вывод.

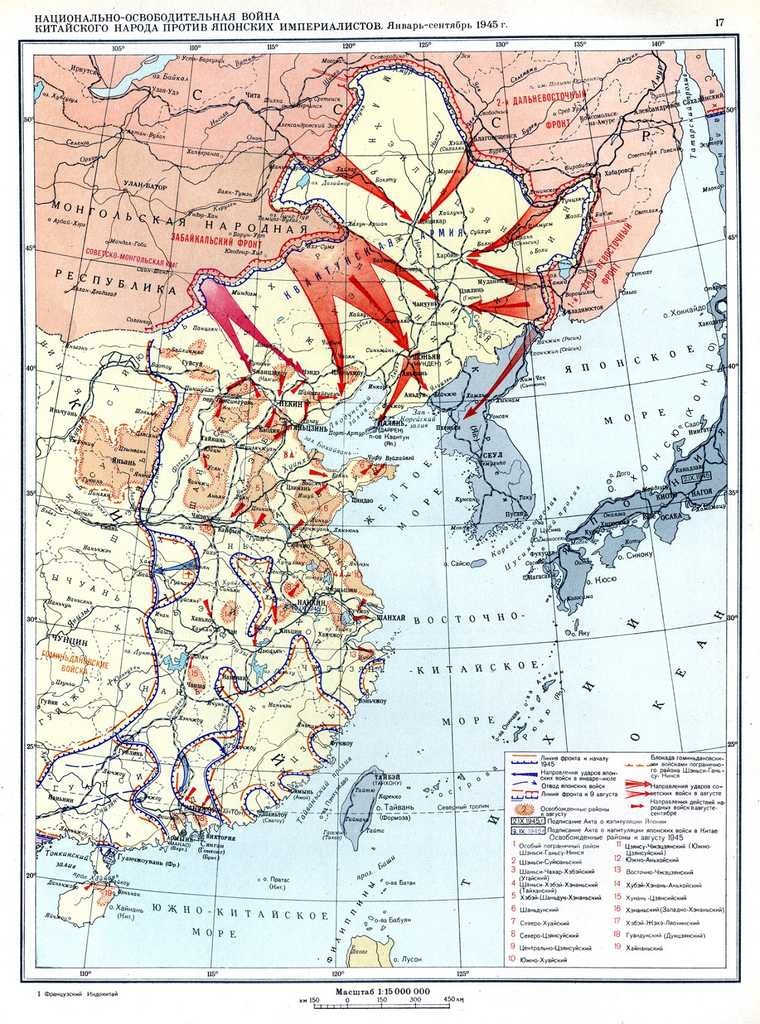

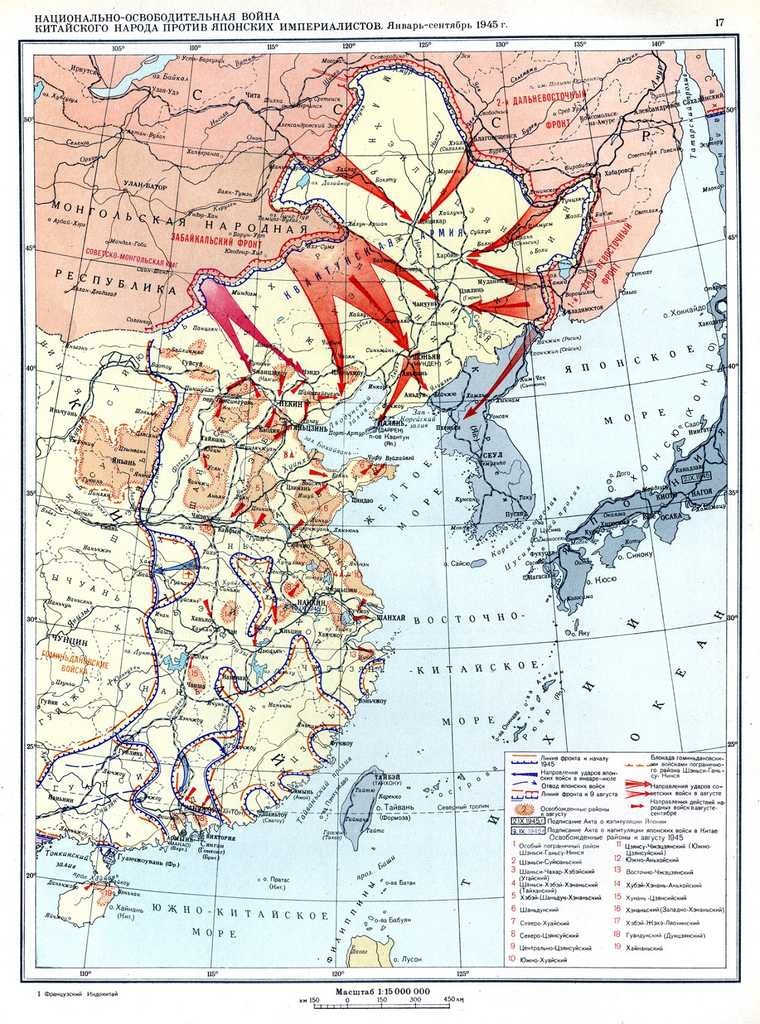

2 сентября 1945 года Вторая Мировая война завершилась, продлившись, тем самым, 6 лет и 1 день (по европейскому счёту).

Впрочем, дата её окончания хоть и менее спорна, чем дата начала, но и она не стопроцентно очевидна.

Япония сначала пыталась капитулировать только перед США (ещё в августе). Подписана по всем правилам капитуляция была 2 сентября. Но непосредственно сдача позиций и вооружения китайцам на континенте заняла много времени — с сентября фактически по декабрь. По вполне объективным причинам: уж слишком большие территории захватили японцы и поддерживаемые ими марионеточные режимы, слишком слабы были китайцы, которым они сдавались.

Китайцы, кстати, воевали упорно и достаточно умело, многие города несколько раз переходили из рук в руки, как у нас — Харьков (по накалу борьбы и воле к победе Китай с какой-нибудь Францией — не сравнить). Ближе к концу, когда мобилизационный потенциал территорий, остававшихся под контролем официального правительства Чан Кайши, сократился до критического уровня, стали формироваться даже чисто женские пехотные части. В СССР, к примеру, до этого не дошло (хотя планы такие существовали — мужчинами в таких частях должны были быть только заряжающие тяжёлых орудий; но после победы под Москвой в этом уже не было нужды). И Китаю удалось удержать свою часть общего фронта Союзников: японская армия не смогла полностью захватить Китай и использовать его как основу для дальнейшей экспансии (против СССР, в частности).

Тоже было на ВК ещё в 2021-м.

Выкладываю, как было написано тогда, но см. примечание в конце, там чётче дан основной вывод.

2 сентября 1945 года Вторая Мировая война завершилась, продлившись, тем самым, 6 лет и 1 день (по европейскому счёту).

Впрочем, дата её окончания хоть и менее спорна, чем дата начала, но и она не стопроцентно очевидна.

Япония сначала пыталась капитулировать только перед США (ещё в августе). Подписана по всем правилам капитуляция была 2 сентября. Но непосредственно сдача позиций и вооружения китайцам на континенте заняла много времени — с сентября фактически по декабрь. По вполне объективным причинам: уж слишком большие территории захватили японцы и поддерживаемые ими марионеточные режимы, слишком слабы были китайцы, которым они сдавались.

Китайцы, кстати, воевали упорно и достаточно умело, многие города несколько раз переходили из рук в руки, как у нас — Харьков (по накалу борьбы и воле к победе Китай с какой-нибудь Францией — не сравнить). Ближе к концу, когда мобилизационный потенциал территорий, остававшихся под контролем официального правительства Чан Кайши, сократился до критического уровня, стали формироваться даже чисто женские пехотные части. В СССР, к примеру, до этого не дошло (хотя планы такие существовали — мужчинами в таких частях должны были быть только заряжающие тяжёлых орудий; но после победы под Москвой в этом уже не было нужды). И Китаю удалось удержать свою часть общего фронта Союзников: японская армия не смогла полностью захватить Китай и использовать его как основу для дальнейшей экспансии (против СССР, в частности).

Статья выкладывалась в ВК ещё 2021-м, а писалась и того раньше. Но принципиально с тех пор в моих представлениях о тех событиях ничего не изменилось.

Отмечу только, что в Европе дату 1.09.1939 как начало Второй Мировой определили в значительной степени для того, чтобы Мюнхен во временные рамки не вошёл. А так бы и вышло, если бы по азиатской версии — с 7.07.1937 считали.

1 сентября в Европе считается днём начала Второй Мировой войны. Довольно спорный вопрос, справедливо ли это представление. 1 сентября 1939 года началась всего лишь германо-польская война. Конечно, когда двумя днями позже Франция и Великобритания объявили войну Германии, ситуация сложилась совсем иная. Но это было уже 3 сентября.

Кроме того, в этот момент в войне участвовали отнюдь не все из тех, кто в итоге решил её исход. Основные победители — СССР и США — вступили в неё только в 1941-м. Китай и Япония же, напротив, воевали между собой ещё с 1937-го, а по некоторым представлениям — вообще с 1931-го. Конечно, это была всего лишь японо-китайская война, но… Но она по-любому была куда масштабнее германо-польской, начавшейся 1.09.1939.

Так что дата весьма условна. С точки зрения здравого смысла, следует считать началом войны либо 7 июля 1937 года, когда её первый серьёзный конфликт разгорелся в Азии, либо тогда уж 8 декабря 1941-го, когда Британия оказалась в состоянии войны с Японией, после чего только конфликт и стал мировым: два прежде отдельных очага слились в один.

Статья выкладывалась в ВК ещё 2021-м, а писалась и того раньше. Но принципиально с тех пор в моих представлениях о тех событиях ничего не изменилось.

Отмечу только, что в Европе дату 1.09.1939 как начало Второй Мировой определили в значительной степени для того, чтобы Мюнхен во временные рамки не вошёл. А так бы и вышло, если бы по азиатской версии — с 7.07.1937 считали.

1 сентября в Европе считается днём начала Второй Мировой войны. Довольно спорный вопрос, справедливо ли это представление. 1 сентября 1939 года началась всего лишь германо-польская война. Конечно, когда двумя днями позже Франция и Великобритания объявили войну Германии, ситуация сложилась совсем иная. Но это было уже 3 сентября.

Кроме того, в этот момент в войне участвовали отнюдь не все из тех, кто в итоге решил её исход. Основные победители — СССР и США — вступили в неё только в 1941-м. Китай и Япония же, напротив, воевали между собой ещё с 1937-го, а по некоторым представлениям — вообще с 1931-го. Конечно, это была всего лишь японо-китайская война, но… Но она по-любому была куда масштабнее германо-польской, начавшейся 1.09.1939.

Так что дата весьма условна. С точки зрения здравого смысла, следует считать началом войны либо 7 июля 1937 года, когда её первый серьёзный конфликт разгорелся в Азии, либо тогда уж 8 декабря 1941-го, когда Британия оказалась в состоянии войны с Японией, после чего только конфликт и стал мировым: два прежде отдельных очага слились в один.

В общем, всё идёт своим чередом. Комментировать по итогам саммитов особо нечего: предлагаемые Путиным и Трампом соглашения по Украине, похоже, оказались как раз примерно такими, как и предполагалось, но детали нам известны станут только после их однозначного принятия или отклонения Киевом и Европой.

Остальное по Аляске: похоже, есть противоречия по поводу каких-то частных вопросов (вроде Арктики или Китая). Но не более — рабочие моменты, в общем.

Ну а сейчас идёт попытка, так сказать, заставить Украину и Европу имплементировать достигнутые соглашения методом «фейсом об тейбл».

Успех возможен, но не гарантирован. Скорее — возможен, но не сейчас.

В случае успеха:

Скорее всего, в этом отношении утечки плюс-минус соответствуют действительности, и предполагается вывод ВСУ из ДЛНР, а ВС РФ — сразу или позднее — из контролируемых регионов Украины. По ЗХО — неясно: возможно, тоже выход ВСУ оттуда, возможно, заморозка линии фронта.

В общем, всё идёт своим чередом. Комментировать по итогам саммитов особо нечего: предлагаемые Путиным и Трампом соглашения по Украине, похоже, оказались как раз примерно такими, как и предполагалось, но детали нам известны станут только после их однозначного принятия или отклонения Киевом и Европой.

Остальное по Аляске: похоже, есть противоречия по поводу каких-то частных вопросов (вроде Арктики или Китая). Но не более — рабочие моменты, в общем.

Ну а сейчас идёт попытка, так сказать, заставить Украину и Европу имплементировать достигнутые соглашения методом «фейсом об тейбл».

Успех возможен, но не гарантирован. Скорее — возможен, но не сейчас.

В случае успеха:

Скорее всего, в этом отношении утечки плюс-минус соответствуют действительности, и предполагается вывод ВСУ из ДЛНР, а ВС РФ — сразу или позднее — из контролируемых регионов Украины. По ЗХО — неясно: возможно, тоже выход ВСУ оттуда, возможно, заморозка линии фронта.

Итак, предыстория:

С конца июля ситуация была довольно-таки тревожная. Давно такого не было.

Противник тогда начал «прессинг по всему полю» — складывалось полное впечатление, что ожидается некая развязка (во всяком случае, на Западе её ожидали).

Был резко повышен масштаб ударов по российской инфраструктуре. Даже просто провокационный пролёт дрона, из-за которого потом отключается мобильный интернет в миллионном городе и закрываются аэропорты — тоже удар по инфраструктуре.

Нашумевшая тогда и в целом успешная для противника хакерская атака на «Аэрофлот» — сюда же: воздействие на инфраструктуру, основная задача была осложнить жизнь граждан и спровоцировать их возмущение.

Параллельно имели место другие хакерские атаки (на аптечную сеть, помнится…), постоянные БПЛА-атаки на приграничные и не совсем города… Опасность оказалась столь значительной, что был отменён военно-морской парад по случаю дня ВМФ 27 июля, что вообще-то вполне себе беспрецедентно. Это само по себе уже нарушало базовую логику СВО со стороны России: «на фронте — война, в тылу — мир».

Могло ли нечто подобное спровоцировать серьёзные проблемы в России — само по себе?

Итак, предыстория:

С конца июля ситуация была довольно-таки тревожная. Давно такого не было.

Противник тогда начал «прессинг по всему полю» — складывалось полное впечатление, что ожидается некая развязка (во всяком случае, на Западе её ожидали).

Был резко повышен масштаб ударов по российской инфраструктуре. Даже просто провокационный пролёт дрона, из-за которого потом отключается мобильный интернет в миллионном городе и закрываются аэропорты — тоже удар по инфраструктуре.

Нашумевшая тогда и в целом успешная для противника хакерская атака на «Аэрофлот» — сюда же: воздействие на инфраструктуру, основная задача была осложнить жизнь граждан и спровоцировать их возмущение.

Параллельно имели место другие хакерские атаки (на аптечную сеть, помнится…), постоянные БПЛА-атаки на приграничные и не совсем города… Опасность оказалась столь значительной, что был отменён военно-морской парад по случаю дня ВМФ 27 июля, что вообще-то вполне себе беспрецедентно. Это само по себе уже нарушало базовую логику СВО со стороны России: «на фронте — война, в тылу — мир».

Могло ли нечто подобное спровоцировать серьёзные проблемы в России — само по себе?

Касательно перспектив «Антикоррупционного Майдана» на Украине

Если кто пропустил события — вкратце:

Рада отменила неподотчётность НАБУ украинским властям. НАБУ — это Национальное Антикоррупционное Бюро Украины. Понятно, что люди там в смысле честности и пр. точно такие же, как в украинском чиновничестве и силовых структурах вообще. Нет вроде как ни одного дела. доведённого НАБУ до приговора кому-то из верхушки, на функционирование учреждения потрачено во много раз больше средств, чем получено от его антикоррупционной деятельности. Это стало одним из поводов по пересмотру его работы.

Но дело, понятно, совершенно не в его эффективности. Фактически это внешний контур управления Украиной. Как там говорят — цитадель «соросят», оспаривающих право на власть у «ермасят» (то есть тех, кто подвластен главе Офиса Президента — Ермаку).

А тут вот Ермак совершил ход конём — и вовсе уничтожил независимость НАБУ. Сейчас там вроде как идёт активное уничтожение / перевод в прокуратуру документов / компромата на Ермака, его основных подчинённых — да, по слухам, и самого Зеленского (по меньшей мере — бизнес-структур, связанных с Миндичем, считающегося «кошельком» лично З.).

И вот тут-то и грянул гром. Внезапно из ряда западных столиц — и со страниц массы западных СМИ — раздался дружный рык об угрозе демократии. А на самой Украине неожиданно возникли несколько десятков тысяч (во всей стране если) протестующих. Начавших с «руки прочь от НАБУ», и потом как-то очень быстро появились и лозунги «Долой Ермака и Зеленского».

Ёрничать относительно того, что против «людоловов» из ТЦК украинцы и не пытаются самоорганизовываться (кстати, неправда: пытаются, но пока не очень получается), а вот на защиту института колониального управления встали горой, бессмысленно.

Касательно перспектив «Антикоррупционного Майдана» на Украине

Если кто пропустил события — вкратце:

Рада отменила неподотчётность НАБУ украинским властям. НАБУ — это Национальное Антикоррупционное Бюро Украины. Понятно, что люди там в смысле честности и пр. точно такие же, как в украинском чиновничестве и силовых структурах вообще. Нет вроде как ни одного дела. доведённого НАБУ до приговора кому-то из верхушки, на функционирование учреждения потрачено во много раз больше средств, чем получено от его антикоррупционной деятельности. Это стало одним из поводов по пересмотру его работы.

Но дело, понятно, совершенно не в его эффективности. Фактически это внешний контур управления Украиной. Как там говорят — цитадель «соросят», оспаривающих право на власть у «ермасят» (то есть тех, кто подвластен главе Офиса Президента — Ермаку).

А тут вот Ермак совершил ход конём — и вовсе уничтожил независимость НАБУ. Сейчас там вроде как идёт активное уничтожение / перевод в прокуратуру документов / компромата на Ермака, его основных подчинённых — да, по слухам, и самого Зеленского (по меньшей мере — бизнес-структур, связанных с Миндичем, считающегося «кошельком» лично З.).

И вот тут-то и грянул гром. Внезапно из ряда западных столиц — и со страниц массы западных СМИ — раздался дружный рык об угрозе демократии. А на самой Украине неожиданно возникли несколько десятков тысяч (во всей стране если) протестующих. Начавших с «руки прочь от НАБУ», и потом как-то очень быстро появились и лозунги «Долой Ермака и Зеленского».

Ёрничать относительно того, что против «людоловов» из ТЦК украинцы и не пытаются самоорганизовываться (кстати, неправда: пытаются, но пока не очень получается), а вот на защиту института колониального управления встали горой, бессмысленно.