Подход к триангуляции в реальности рынка BTC с помощью анализа психологических настроений рынка

Цены на Биткойны (далее и везде BTC) постоянно колеблются от крайности до крайности. Во втором квартале 2021 года на рынке BTC произошел обвал, который был обусловлен исключительно настроениями инвесторов. Но влияют ли на цену BTC только настроения рынка или на них влияют ещё какие-либо факторы?

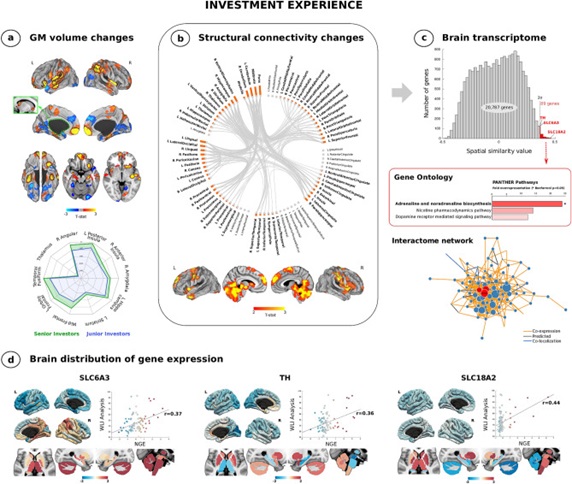

Сразу хочу оговориться, что данная статья является лишь попыткой психолога, а не крипто-трейдера применить триангуляционный подход к пониманию этого вопроса. В процессе её написания использовались результаты смешанных методов исследования, в которых качественное исследование дополнялось количественным методом. Были рассмотрены как качественные, так и количественные данные за период 2016–2021 годов, чтобы определить, влияют ли цены на BTC непосредственно на рыночные настроения.

Что такое Биткоин

Биткойн, за время своего существования, показал огромный рост стоимости и популярности. Через двенадцать лет после его создания в 2008 году неким программистом Сатоши Накамото, цена BTC взлетела до беспрецедентных высот. Важной характеристикой рынка криптовалют является то, что цены на валюту колеблются в строгой зависимости от личного восприятия и мнения людей, торгующих на крипторынке.

Многих криптоинвесторов BTC привлекает именно своей высокой ликвидностью, низкими транзакционными издержками и простотой транзакций через интернет. Однако на цену Биткойна влияют настроения рынка, а именно мысли, чувства и эмоции инвесторов в отношении актива. Хорошим примером этого может послужить пост в Твитере генерального директора Tesla Элона Маска от 12 мая 2021 года о том, что его компания больше не будет принимать BTC.

Это вызвало обвал рынка BTC. Биткойн упал на 40% с рекордно высокого уровня в 65 000 долларов до 31 000 долларов в тот же день. Такое внезапное падение стоимости BTC показывает влияние всего лишь одного твита на стоимость крупнейшей в мире криптовалюты. Естественно, возникает вопрос: являются ли настроения инвесторов ответственными за крах BTC?

Подход к триангуляции в реальности рынка BTC с помощью анализа психологических настроений рынка

Цены на Биткойны (далее и везде BTC) постоянно колеблются от крайности до крайности. Во втором квартале 2021 года на рынке BTC произошел обвал, который был обусловлен исключительно настроениями инвесторов. Но влияют ли на цену BTC только настроения рынка или на них влияют ещё какие-либо факторы?

Сразу хочу оговориться, что данная статья является лишь попыткой психолога, а не крипто-трейдера применить триангуляционный подход к пониманию этого вопроса. В процессе её написания использовались результаты смешанных методов исследования, в которых качественное исследование дополнялось количественным методом. Были рассмотрены как качественные, так и количественные данные за период 2016–2021 годов, чтобы определить, влияют ли цены на BTC непосредственно на рыночные настроения.

Что такое Биткоин

Биткойн, за время своего существования, показал огромный рост стоимости и популярности. Через двенадцать лет после его создания в 2008 году неким программистом Сатоши Накамото, цена BTC взлетела до беспрецедентных высот. Важной характеристикой рынка криптовалют является то, что цены на валюту колеблются в строгой зависимости от личного восприятия и мнения людей, торгующих на крипторынке.

Многих криптоинвесторов BTC привлекает именно своей высокой ликвидностью, низкими транзакционными издержками и простотой транзакций через интернет. Однако на цену Биткойна влияют настроения рынка, а именно мысли, чувства и эмоции инвесторов в отношении актива. Хорошим примером этого может послужить пост в Твитере генерального директора Tesla Элона Маска от 12 мая 2021 года о том, что его компания больше не будет принимать BTC.

Это вызвало обвал рынка BTC. Биткойн упал на 40% с рекордно высокого уровня в 65 000 долларов до 31 000 долларов в тот же день. Такое внезапное падение стоимости BTC показывает влияние всего лишь одного твита на стоимость крупнейшей в мире криптовалюты. Естественно, возникает вопрос: являются ли настроения инвесторов ответственными за крах BTC?