28 апреля. [Картина дня]. Нет газа. Первая реакция Европы

«Аналитика/обучение»

Анализируя на постоянной основе западные таблоиды, почувствовали, что настроения СМИ в разных странах Европы в последнее время не такие уж радужные, как перед контрнаступлением в начале лета 2023 года. Создается впечатление, что «король то голый» иными словами, чувствуется, что эта свора хотя еще не в полной мере осознала грядущий крах ее затеи с Украиной, но «под ложечкой у них уже засосало». До них дошло, что первый акт подходит к концу, а Владимир Путин еще не разыграл несколько значимых козырей.

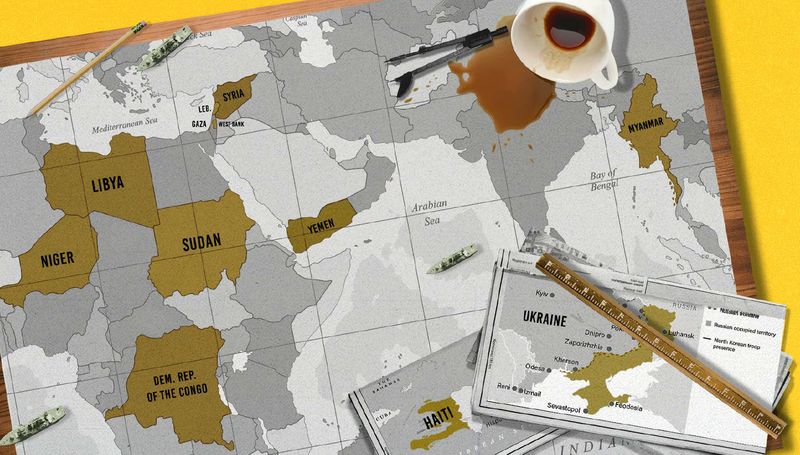

Козырь номер 1: Россия не прекратила экспорт сырья на Запад, в том числе жизненно-важных для Соединенных Штатов ресурсов: обогащенный Уран (через казахскую компанию uranium one, контрольный пакет акций которой принадлежит России), литий, золото, алмазы и не удивительно, но нефть (через российский теневой флот).

Козырь номер 2: как ни странно ассиметричные ответы Западу, например, поставка оружия хуситам (старые советские противокорабельные ракеты, которые серьезным образом могли бы повлиять на американскую операцию в красном море), диверсионные операции на территории Запада (целями могут стать заводы по производству артиллерийских снарядов, склады гсм и различные военные объекты).

Козырь номер 3: Россия не проводила еще одну полноценную мобилизацию. Бесспорно, скрытая мобилизация в России продолжается и согласно заявлениям Андрея Белоусова в 2024 году в армию было призвано 427 тысяч новых военнослужащих (что дает нам примерную оценку в 30-40 тысяч человек ежемесячно), но это не полноценная мобилизация населения, которая, к счастью, маловероятно из-за тяжелейших экономических последствий (достаточно взглянуть, что в стране уровень безработицы чудовищно низкий меньше 2%, а это говорит о чрезвычайной перегрузке экономике, сюда еще можно включить невероятный рост заработных плат и становится понятно, что в государстве процветает кадровый голод и жуткая нехватка рук), которые ждут страну в случае начала таковой (да, мы уверенно говорим, что никакой мобилизации не будет, только если ситуация на фронте не станет резко катастрофической, как во время харьковского наступления ВСУ в сентябре 2022 года, когда фронта под Лиманом буквально не было).

Козырь 4: Россия не уничтожила на Украине массу военных целей. Ни мосты через Днепр, ни узлы связи (по сути все жд сообщение на Украине функционирует исправно), ни пункты управления не разрушены. В том числе Москва все еще воздерживается от ликвидации украинской верхушки, хотя сейчас пора бы уже задуматься об этой опции, ведь в Москве убит генерал-лейтенант Кириллов, где та грань?

Козырь 5: Прямые удары по прокси-силам США в Европе. Звучит, как бред, но если иностранные специалисты наводят западное оружие на Россию и бьют ракетами ATACMS по Крыму не является ли это нападением на нашу страну, хоть и не прямым с территории Американской прокси-силы? Россия вполне может ответить и ударить по польскому складу в Жешуве (главный перевалочный пункт для всех военных грузов, которые отправляются на нужды ВСУ).

То есть задушить Россию полностью не удалось ни экономически (тут, конечно, все не так однозначно, экономически у нас нет полного коллапса, но Москва не в состоянии тянуть такие гигантские расходы на оборонный сектор еще несколько лет, 2024 год был пиком возможностей России, теперь они начнут неуклонно сокращаться, экономика России переживает далеко не лучшие времена, в том числе из-за санкций, которые давят на российские высокотехнологичные отрасли, но они оказались не настолько смертоносными, коими их представляли на Западе), ни в силовом плане (тут и отражение контрнаступления ВСУ, остановка наступления противника в Курской области, да и вообще полная стратегическая инициатива в руках ВС РФ).

И, в первую очередь, эти предпанические настроения почувствовала Польша (которая на минуточку имеет один из самых больших процент расходов от ВВП на оборону, почти 6%). Вот что очень внятно пишет польское издание Myśl Polska.

Россия то практически не вводила санкций, Россия лишь смотрела на то, что делает Запад, кое-где отвечала, но главным принципом все эти 30 месяцев было то, о чем о Путин сказал 9 ноября 2024 года на одном из совещаний с правительством России: Главное, чтобы не в ущерб себе.

От себя добавим, что многие негодовали у нас в стране, почему, мол, Россия не душит Запад в ответ. Но президент и спросил, а зачем? Россия продолжает зарабатывать на Западе с помощью третьих стран, подставных компаний и теневого флота. Бюджет России за 6 лет, то есть буквально — с прошлых выборов по эти — вырос почти в 3 раза: от 16 триллионов до 42 трлн рублей. У нас столько денег и так раскочегарена промышленность, что даже идёт «перегрев экономики» (Это тема для отдельного поста, перегрев экономики также опасен, как и депрессия, то о чем мы писали выше про чудовищно низкую безработицу, которая скорее служит, как показатель проблем в стране, а не роста) мы еле успеваем осваивать прибыль, приходится задирать ключевую ставку ЦБ, с чем прекрасно справляется Э.Набиуллина.

Запад уже выдохся, так и стонет польское издание. И это лишь полбеды — у них впереди противостояние с Китаем! И вот сейчас, едва пережив разрыв с российской экономикой, они начнут отрезать себя ещё и от китайской. А российская экономика вовсе не «разорвана в клочья» — она развивается быстрее, чем экономики тех, кто ее пытался разорвать. Более того, в ответ на немыслимое количество санкций Россия готовит Западу контрудар. Европа в этой глобальной торговой войне пострадает больше всех (в первую очередь из-за нехватки дешевого энергосырья, план Вашингтона у вас перед глазами, оторвать Европу от дешевых российских энергоресурсов с помощью подрывов Северных потоков, втянуть в военный конфликт на Украине, чтобы, во-первых, закупали Американский СПГ и заказывали у штатовских компаний строительство терминалов для приема и дабы заказывали у Пентагона все больше и больше вооружений).

Президент Путин на совещании объявил о создании сырьевых альянсов (то есть картелей). На это заявление и отреагировали поляки.

«У России в этом отношении имеется хороший опыт, особенно в области сотрудничества с ОПЕК. С этой Организацией стран-экспортеров нефти в 2016 году, когда цены упали ниже 30 долларов, Россия создала альянс „ОПЕК+“, который вместе с Саудовской Аравией доминирует на рынке нефти. Это соглашение позволило повысить и стабилизировать цены, что приносит экспортерам нефти очень хорошую прибыль», — отмечает аналитик издания Анджей Шчещняк.

Путин заявил, что Россия может ограничить поставки на внешние рынки некоторого стратегического сырья, такого как уран, титан или никель, но не во вред себе. Об этом на совещании с членами правительства он призвал подумать. Президент акже обратил внимание на то, что если России ограничивают поставки ряда товаров, то почему и нашей стране не ввести ответные ограничения. Он подчеркнул, что Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья — по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту — почти 23%, по алмазам — почти 55%.

«Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, — к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель.

Себе во вред только ничего не нужно делать», — обратился Путин к премьер-министру Михаилу Мишустину. «Принято», — ответил глава кабмина. А глава минприроды Александр Козлов заявил, что Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% — палладия, 23% — золота и в целом есть потенциал для создания сырьевых альянсов, которые могут дать исключительные возможности для регулирования мировых рынков.

«Я очень прошу и вас, и руководство правительства подумать о том, что мною было сказано, и о том, что сейчас Александр Александрович подтвердил. Не спеша, спокойно, надо подумать, пообсуждаем», — сказал президент.

Мы невооруженным взглядом видим, что у Москвы еще масса рычагов давления на Соединенные Штаты и Европу, экономика России не разбита, но в 2025 году будет переживать далеко не лучшие времена (свертка строек, дефицит бюджета, который все-таки покроют с помощью ФНБ, перенасыщение оборонного сектора в ущерб другим отраслям) и это не может не отразиться на итогах Спецоперации, Россия вряд ли сможет тянуть настолько гигантские военные расходы еще несколько лет, кульминация близка, хотя то, что Россия наконец начала использовать рычаги против Запада (заявления Путина на встрече с Мишустиным) — однозначно, весьма и весьма позитивный знак.

Реальные образцы (более 30!) древкового оружия из коллекций ведущих музеев мира.

Олигархический строй с жёстким контролем населения.

Если Вы обиделись на меня и хотите куда-то "послать", то пошлите в Сербию. Такого негатива я не испытывал за вс время, пока находился в пути. Проблем со здоровьем, с деньгами, падения на ровном месте, дикие собаки и много еще чего... И всё это в одной стране — Сербия!

Проехав 90% всего маршрута я не видел столько собак, сколько встретил в последние дни. И даже ночью они приходили ко мне в гости, пока я спал. Проблема с расчетом в магазинах и кафе продолжается. Евро не пользуется популярностью в торговых точках. Карты тоже не везде принимают. Приходится выходить из положения.

Какую роковую ошибку совершила советская номенклатура. Что приходит на смену закрытым наднациональным структурам. Почему капитализм — самая загадочная система и как отразится на мире её терминальный кризис. Какие три главные силы определяют будущее Европы, в чём стратегия России.

Без перевода:

Венецианцы, еврейский капитал и поиск новой гавани.

Впервые на маршруте встретил Пограничников. Ночью пришлось встретить пограничников, которые охраняли границу Словакии и Хорватии. И если, со стороны Словении, все прошло нормально и без больших задержек, то Хорватские пограничники решили пообщаться со мной подольше.

Что показал Парад Победы 2025. Две твердыни на пути западного господства.

«Мир на краю. Почему и как он туда попал». Лекция и ответы на вопросы. Какое будущее планируют хозяева мировой игры и что им могут противопоставить крупные игроки. В какой ситуации оказались Россия, Европа и США. Что надо понимать о Трампе и его политике. Какие тайны скрывает СССР и почему вторая половина 20-го века важнейший период мировой истории. Запись март 2025.

Нервы уже на пределе. И даже красивая Словения не спасает от негативных мыслей — всё бросить и поехать домой, в Россию. Усталость "накрывает" по полной программе. Утром, после того как выехал из гостиницы пошли сплошные перевалы. А после обеда еще и дождь. Словения, наверное одна из самых красивых стран, корый я проехал — это факт!

Венецианский код: как маленькая республика управляла большими империями.

Комфортный сон. Белые слизни атаковали мой велосипед. Итальянская пицца. Отдых в Словении. Прощальный ливень. Что меня ждёт впереди? Мои ожидания не оправдались. Я думал, что будет намного легче. Но, увы. Случилось то, чего я не ожидал от слова "совсем".

«Геополитическая догма», фрагментация, утомленные гиперглобализацией

Вавилонские маги в европейских одеждах. Как венецианские алхимики создали вирус капитализма.

Новая пирамида для человечества, как будет устроена власть в 21-м веке. Хозяева, игроки, фигуры: кто есть кто в мировой политике. В какой ситуации находятся абсолютно все глобальные игроки и почему главное — это упасть последним. Почему изучение истории даёт лучшее понимание, как функционирует сегодняшний мир.