Подготовка нового ролика

«Неравнодушный»

Подготовка нового ролика

Подготовка нового ролика

О ком новый ролик

Астрофотография

Астрофотография

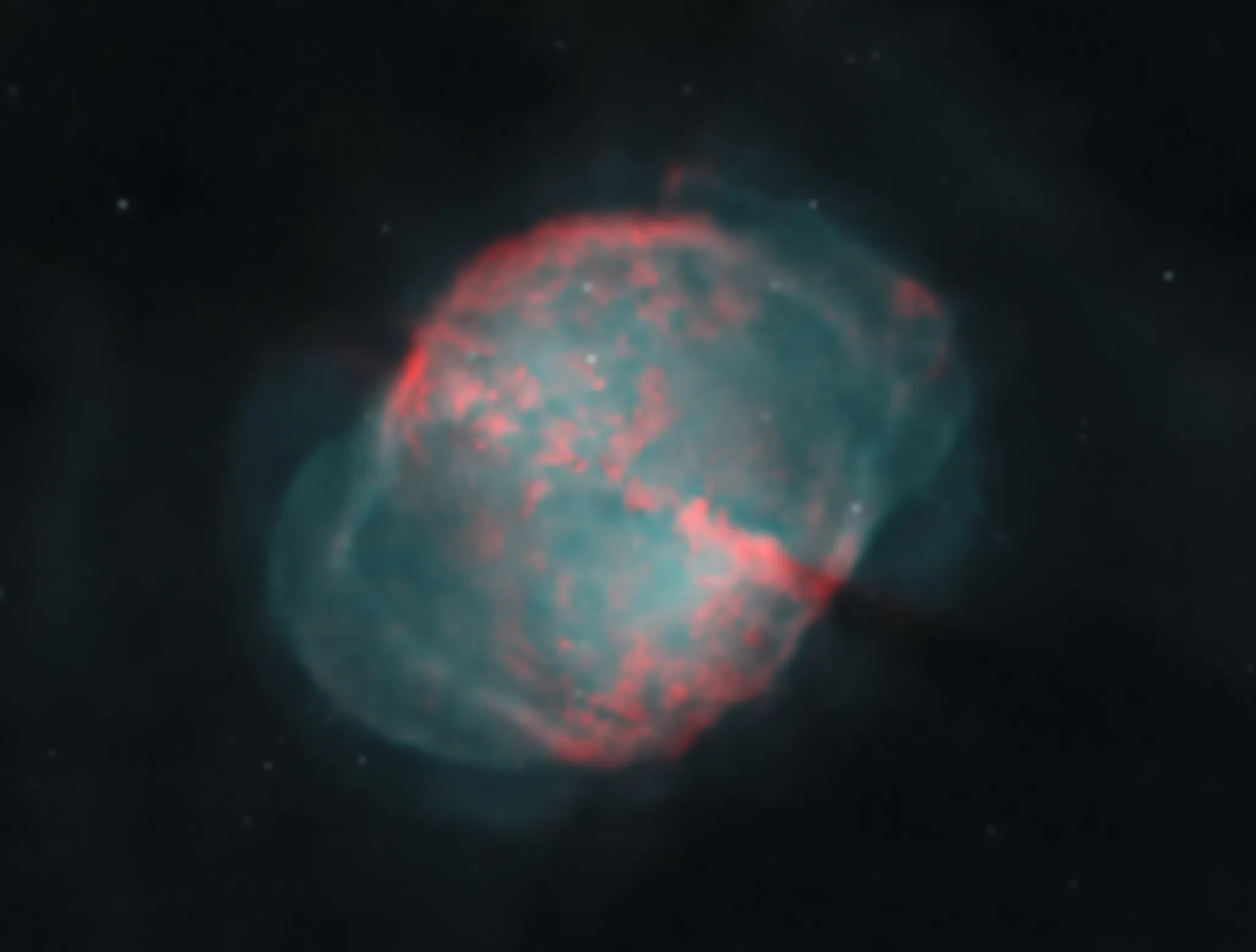

По итогам шести ночей съемки, у меня получилось собрать вот такое изображение туманности М17 Омега. Цвета Хаббловские

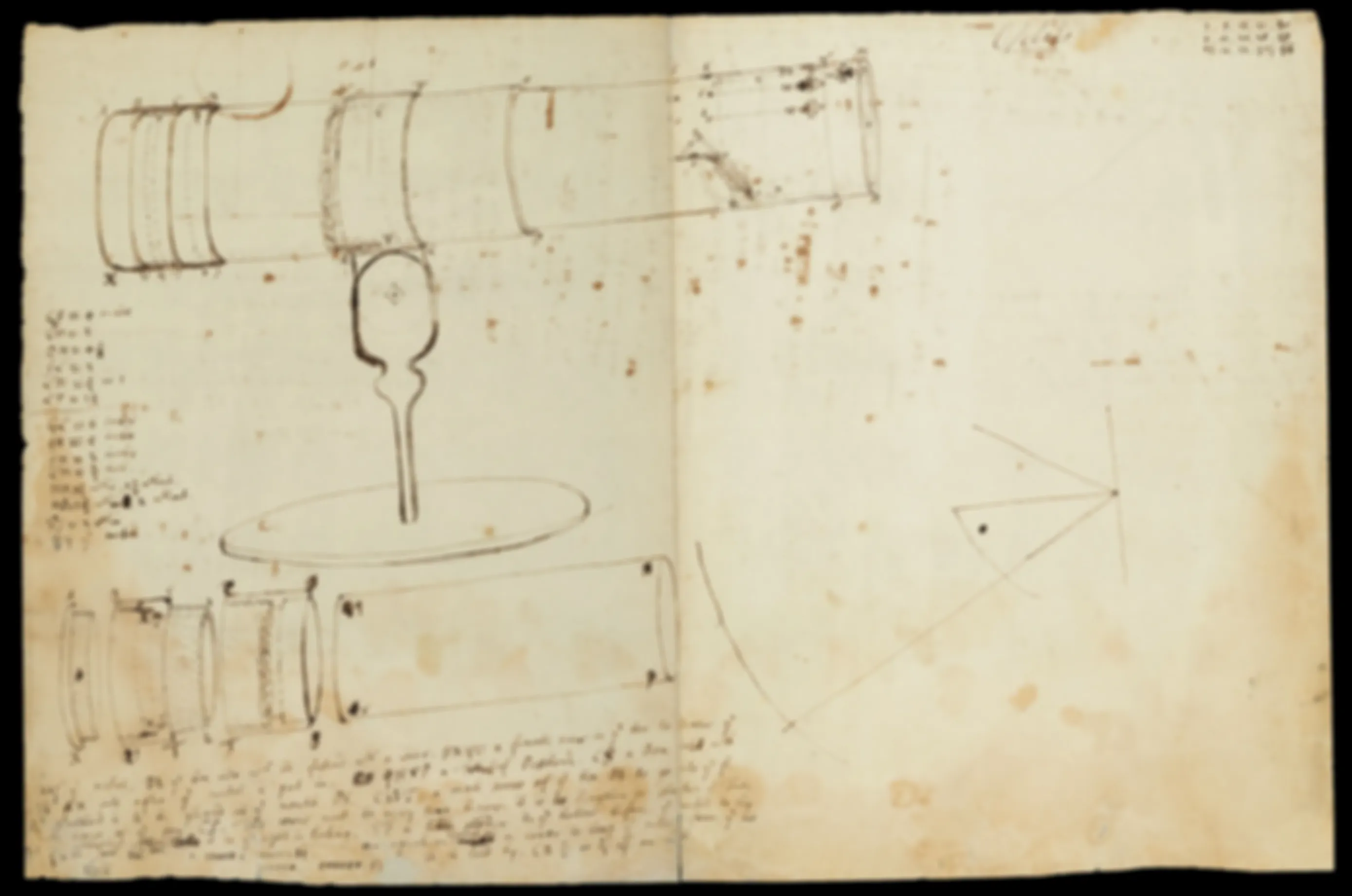

Копия звездного атласа 1678 года

Оригинал атласа созвездий 1687 года

Манускрипты Ньютона. Скан оригинальных зарисовок Исаака и ссылка на полный архив.

Копия телескопа Исаака Ньютона

Один из величайших наблюдателей в истории астрономии!

За что судили Галилео Галилея и как проходил процесс?

Традиционная концепция национальной безопасности фокусируется на защите территории, граждан и интересов отдельного государства от внешних угроз, обычно исходящих от других государств. Эта парадигма, сформированная в 17 веке Вестфальским миром, становится опасно устаревшей перед лицом глобальных и космических вызовов.

Планетарная безопасность включает:

Масштаб проблемы впечатляет:

Может ли сегодня человечество спасти планету от падения астероида?

В 2021 году был проведен первый в истории тест системы планетарной защиты — миссия DART, которая успешно изменила орбиту астероида Диморфос. Это значимый шаг, но только начало необходимой работы.

Гораздо более масштабная система раннего обнаружения и противодействия потребует координации между всеми космическими державами. Здесь экономические и геополитические соперники должны стать союзниками перед лицом общей угрозы.

«Астероидная угроза — это не вопрос „если“, а вопрос „когда“. Масштабные столкновения неизбежны в геологическом масштабе времени», — предупреждает Эд Лу, бывший астронавт и основатель организации B612 Foundation, занимающейся защитой Земли от астероидов.

Палеонтологическая летопись суровым языком цифр напоминает: 99,99% всех видов, когда-либо существовавших на Земле, вымерли. Большинство — в результате пяти массовых вымираний, вызванных глобальными катастрофами.

Человечество потенциально обладает уникальной способностью избежать этой участи через космическую экспансию. Размещение человеческих поселений на разных планетах можно сказать создаёт «резервные копии» нашей цивилизации.

В статистических терминах:

Таким образом, каждая новая колонизируемая планета или небесное тело экспоненциально снижает риск полного исчезновения человечества.

Мы живём в уникальный момент истории — так называемое «космическое окно возможностей». Наши технологии достаточно развиты для начала космической экспансии, при этом уровень потребления ресурсов на Земле пока не привёл к необратимому разрушению планеты. Просто идеально!

В медиакультуре («ВАЛЛ-И» 2008 года или «Затерянные в космосе» 1998 года, «Интерстеллар» 2014, «Элизиум» 2013, «Безмолвный бег» 1972, «После нашей эры» 2013 и т. п.) человечество сталкивается с экологической катастрофой либо настолько захламляет планету и истощает её ресурсы, что лучший способ выживания — свалить куда-нибудь подальше.

Да, безусловно, в той же «Экспансии» (The Expanse, сериал), основанном на одноимённой серии книг: Земля страдает от перенаселения, экологических проблем и истощения ресурсов, что стало главной причиной активной колонизации Марса и Пояса астероидов.

Вот только оно нам надо? Нам что, обязательно захламлять свой дом для того, чтобы переехать в другой?

Пока наша планета еще дышит, мы имеем все шансы сохранить её экосистему путем начала космической экспансии уже сегодня. Однако это окно не будет открыто вечно.

Перед нами три пути:

3. Путь к звёздам: преодолев национальные, экономические и идеологические барьеры, мы создаём устойчивую многопланетную цивилизацию с потенциалом существования на протяжении миллионов лет;

Чтобы третий путь стал реальностью, мы должны переосмыслить наши экономические модели, политические системы и культурные парадигмы. Мы должны научиться мыслить не избирательными циклами, а эпохами; не национальными интересами, а интересами вида; не квартальными отчётами, а судьбами поколений.

Экономика, основанная не на борьбе за убывающие ресурсы, а на создании беспрецедентных возможностей. Политика, ориентированная не на краткосрочные национальные интересы, а на долгосрочное выживание и процветание всего человечества. Культура, черпающая вдохновение не в мелких земных конфликтах, а в величественной перспективе космического будущего.

Все это возможно, если мы найдём в себе мудрость поднять глаза от земли к звездам.

«Мы можем быть первым поколением, которое начнёт межпланетную историю человечества, или последним поколением земной цивилизации. Выбор за нами», — заключает астронавт Базз Олдрин, один из первых людей, ступивших (или нет) на Луну.

В конечном счёте, космос — это не просто направление для исследований или сфера экономической деятельности. Это зеркало, в котором мы видим себя с новой перспективы. Это вызов, требующий лучших качеств нашего вида. Это путь, который может привести нас к звёздам или напомнить о нашей хрупкости.

Вселенная молчаливо ждёт. Мы должны решить, станем ли мы цивилизацией, достойной этого бескрайнего космоса, или останемся лишь мимолетной искрой разума на одной из бесчисленных планет.

Когда космонавты возвращаются из космоса, они часто описывают трансформирующий опыт, который меняет их навсегда. Они видят Землю без границ, хрупкой и единой в бескрайней черноте космоса. Этот «эффект обзора» содержит в себе ключ к пониманию нашего настоящего положения и будущего пути.

История человечества полна критических моментов выбора, определивших дальнейшую судьбу цивилизаций. Решение китайских императоров Мин свернуть морские экспедиции привело к столетиям отставания. Наоборот, инвестиции Испании и Португалии в морские исследования заложили основу их будущего процветания.

Сегодня мы находимся на аналогичной развилке, но в планетарном масштабе. Решения, принимаемые в ближайшие десятилетия относительно космической экспансии, определят всю дальнейшую траекторию человеческой цивилизации.

Астрофизик Карл Саган писал: «Мы стоим на берегу космического океана. Мы знаем, что если будем достаточно умны и храбры, то однажды отправимся к звёздам. Эта перспектива не требует мистицизма или новой физики, но требует величия духа.»

Когда первые поселенцы покидали Африку 70 000 лет назад, они не могли представить цивилизации, которые их потомки создадут по всему миру. Когда первые мореплаватели отправлялись в неизведанные воды, они не знали континентов, которые откроют. Точно так же мы не можем в полной мере предвидеть, какие формы примет человеческая цивилизация, расселившись по Солнечной системе и, возможно, за её пределами.

Но одно можно сказать с уверенностью: общества, которые примут космическую перспективу, которые адаптируют свои экономические модели, политические системы и культурные парадигмы к реальности космической эры, будут определять дальнейшую историю нашего вида.

Прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, несколько тысяч человек по всему миру работают над технологиями, которые сделают человечество космической цивилизацией. От инженеров SpaceX и китайской космической программы до ученых NASA и российского Роскосмоса, от стартапов, разрабатывающих новые двигательные установки, до студентов, проектирующих марсианские колонии — все они пишут следующую главу человеческой истории.

И принципиальный вопрос состоит не в том, станем ли мы космической цивилизацией (если мы выживем как вид, то это почти неизбежно), а в том, какой моральный, философский и экономический фундамент мы заложим для этой новой фазы нашего существования.

Будет ли космическая экспансия руководствоваться теми же недальновидными принципами, что привели к экономическим кризисам на Земле? Или мы создадим новую экономическую парадигму, основанную на долгосрочной устойчивости и благополучии всего человечества?

Будем ли мы переносить в космос старые национальные конфликты? Или создадим новые формы сотрудничества, отражающие единство всех землян перед лицом бесконечной Вселенной?

Будем ли мы видеть в космосе только ресурсы для эксплуатации? Или также найдём в нем источник научного знания, эстетического вдохновения и философского осмысления?

Космос — это зеркало, в котором мы видим самих себя. И то, что мы в нем увидим, зависит от решений, которые мы принимаем сегодня.

Наше будущее среди звёзд начинается здесь и сейчас, с нового понимания нашего места во Вселенной и нашей ответственности за будущее не только человечества, но, возможно, всей разумной жизни во Вселенной…

Вот и подумайте на досуге…

Когда в 2015 году мировые лидеры подписывали Парижское соглашение по климату, они, сами того не понимая, признали необходимость планетарного мышления. Однако даже этот шаг был ограничен земными рамками. Космическая перспектива требует гораздо более радикального пересмотра базовых экономических принципов.

Современная экономическая теория не готова к миру изобилия. Мы настолько привыкли мыслить в категориях дефицита, что сама идея преодоления ресурсных ограничений кажется утопией…

Рабочие места будущего не будут сосредоточены в традиционных отраслях:

И это не футурология, а экономическая неизбежность при условии развития космических технологий.

На основе опубликованных исследований и работ по ожидаемым сдвигам в структуре занятости и акцентов в образовании под влиянием глубокой автоматизации (стимулируемой, в том числе, космическими технологиями) и развития космической экономики, я вычленил расчетные данные, иллюстрирующие оценки трансформации рынка труда и образования под влиянием автоматизации и космоса:

В мире, где ключевым ресурсом становится не нефть или газ, а интеллектуальный капитал, способный организовать освоение космоса, образование превращается из социальной услуги в стратегический императив национальной безопасности.

Страны, инвестирующие в STEM-образование (наука, технологии, инженерия, математика), уже получают критическое преимущество:

В России мы вообще умудрились создать очередной парадокс: для страны, регулярно занимающей лидирующие позиции в международных олимпиадах по математике, физике и программированию, характерен острый дефицит квалифицированных инженерных кадров в промышленности. Разрешение этого противоречия — одна из ключевых задач образовательной и экономической политики, подробнее об этом я писал тут:

Будущее России: от экспорта сырья к национальному благосостоянию

Сегодня образование — это не только социальный лифт для отдельных граждан, но и ракета-носитель для всей нации.

Земля — единственный дом человечества, и он уязвим не только перед внутренними угрозами (изменение климата, ядерная война), но и перед внешними (астероиды, солнечные вспышки). Классическая экономика не имеет механизмов для адекватной оценки подобных рисков.

Астероид диаметром 10 км, подобный тому, что уничтожил динозавров, встречается с Землей примерно раз в 100 миллионов лет. Вероятность в любой конкретный год — около 0,000001%. Казалось бы, ничтожно мало. Но потенциальный ущерб — исчезновение цивилизации:

Может ли сегодня человечество спасти планету от падения астероида?

Рискнем?

Как экономически обосновать инвестиции в защиту от таких редких, но катастрофических событий? Классические модели дисконтирования будущих рисков здесь не работают.

«Мы тратим триллионы на страхование от относительно небольших рисков и почти ничего — на предотвращение экзистенциальных угроз. Это не просто нерационально — это безумно», — отмечает философ Ник Бостром, основатель Института будущего человечества в Оксфорде.

Если рассматривать человеческую цивилизацию как инвестиционный портфель, то размещение всех активов на одной планете — это катастрофическое отсутствие диверсификации. Любой финансовый консультант назвал бы такую стратегию, мягко говоря, недопустимо рискованной.

Создание самоподдерживающейся колонии на Марсе будет стоить триллионы долларов. Но что, если оценить потенциальные выгоды:

Уже с такой точки зрения затраты внезапно начинают выглядеть разумной инвестицией, а не блажью.

Симптоматично, что миллиардеры, инвестирующие в космос, часто говорят о перспективах человечества в целом, а не только о прибыли своих компаний.

Уже сегодня формируются зачатки космической экономики:

Экономическая логика космической экспансии неумолима: первый, кто сумеет наладить добычу ресурсов в космосе, получит такое преимущество, которое сделает земные экономические войны бессмысленными.

«Первый триллионер будет тем, кто научится добывать ресурсы астероидов», — предсказывает астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Исторически космические программы стимулировали инновации, которые впоследствии находили применение на Земле:

По оценкам NASA, каждый доллар, вложенный в космическую программу, возвращает в экономику от 7 до 14 долларов через коммерциализацию технологий.

«Космос — это не трата денег. Это инвестиция в нашу способность решать проблемы здесь, на Земле», — отмечают многие космонавты.

Когда в 2001 году Деннис Тито заплатил 20 миллионов долларов за полёт на МКС, это казалось экстравагантной причудой миллиардера.

Сегодня стоимость суборбитального полёта снизилась до 450 тысяч долларов, а объём рынка космического туризма к 2040 году может достичь 300 миллиардов долларов.

Это будет уже не просто новая индустрия развлечений — это способ сделать космическую перспективу доступной для гораздо более широкого круга лиц, принимающих решения.

«Каждый человек, будь он бизнесменом или политиком, увидевший Землю из космоса, возвращается другим человеком — с другими приоритетами и другим пониманием проблем». Это уже доказанный факт.

Одна из главных проблем современной экономики — короткий горизонт планирования. Публичные компании зациклены на квартальных отчётах, политики — на следующих выборах. В результате долгосрочные инвестиции, особенно в фундаментальную науку и инфраструктуру, систематически недофинансируются.

Космические проекты, по определению, требуют долгосрочного планирования:

Сегодня длительные эксперименты по моделированию и симуляции полета на Марс и подобных космических путешествий активно ведутся в мире.

Проект SIRIUS: международный проект, проводимый в Москве на базе Наземного Экспериментального Комплекса (НЭК) ИМБП РАН. Это серия изоляционных экспериментов разной длительности (от нескольких недель до года), имитирующих различные этапы полета к Луне или Марсу. В проекте активно участвует NASA и специалисты из других стран. SIRIUS является продолжением и развитием идей проекта «Марс-500».

Проект «Марс-500» — один из самых известных и масштабных экспериментов в мире, проведенный Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и участием Китая. В 2010–2011 годах международный экипаж из шести человек провел 520 суток в полной изоляции в наземном экспериментальном комплексе, имитируя полный цикл полета на Марс (перелет туда, работа на «поверхности», возвращение). Эксперимент был максимально приближен к реальному пилотируемому полёту на Марс с возвращением на Землю.

Проект CHAPEA: программа NASA, стартовавшая в 2023 году. Экипажи из четырех человек проводят год в специально построенном 3D-печатном модуле «Mars Dune Alpha» в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Цель — максимально реалистично смоделировать жизнь и работу на поверхности Марса, включая выходы в «скафандрах», задержки связи, ресурсные ограничения и научную деятельность. Планируется несколько таких годичных миссий.

Проект HERA: это компактный модуль, где экипаж проводят более короткие миссии (обычно около 45 дней), имитирующие различные этапы космических полетов (к астероиду, к Марсу).

Проект HI-SEAS: расположен на склонах вулкана Мауна-Лоа на Гавайях. Изначально фокусировался на длительных миссиях (до года) в изолированном куполе, имитируя условия Марса. Известен исследованиями в области психологии экипажа и подбора продуктов питания. После нескольких успешных миссий под эгидой NASA проект продолжает работу с фокусом на лунные симуляции.

Проект Yuegong-1: экспериментальный объект в Университете Бэйхан (Пекин). Это герметичная лаборатория с замкнутой системой жизнеобеспечения для отработки технологии и экспериментов по изоляции (до 370 дней) с полным циклом регенерации воздуха, воды и выращивания пищи, напрямую применимы и к марсианским миссиям. Основной фокус — проверка и совершенствование систем жизнеобеспечения замкнутого цикла.

Европейское космическое агентство (ESA) ранее являлась ключевым партнером в российском проекте SIRIUS. Станция «Конкордия» (Антарктида), хотя это не специализированный марсианский симулятор, франко-итальянская антарктическая станция «Конкордия» используется ESA как аналог для изучения влияния экстремальной изоляции, темноты полярной ночи и низких температур на психологию и физиологию человека, что очень релевантно для длительных космических полетов.

Проект AMADEE: это программа полевых аналоговых симуляций Марса. Австрийский космический форум (OeWF) организует экспедиции (например, в пустынях Омана, Израиля) с участием аналоговых астронавтов в скафандрах-прототипах, которые проводят геологические, биологические и технические эксперименты в условиях, имитирующих марсианскую поверхность. Фокус здесь больше на отработке внекорабельной деятельности и взаимодействии с роверами, чем на длительной изоляции внутри модуля.

Mars Desert Research Station (MDRS): расположена в пустыне штата Юта, США. Управляется частной некоммерческой организацией Mars Society. Здесь проводятся короткие (обычно 2-3 недели) ротационные миссии международных экипажей в аналоговой среде, имитирующей базу на Марсе. Проект существует давно и позволяет отрабатывать различные научные и операционные задачи.

Аналогичная станция FMARS существует в Арктике (Канада), но используется реже из-за логистики.

Космическая перспектива не просто добавляет новое измерение к существующим экономическим моделям — она принципиально меняет их основы. Мы переходим от экономики, ограниченной ресурсами одной планеты, к экономике, охватывающей возможности Солнечной системы.

На основе исследований оценки масштаба и стоимости ключевой космической инфраструктуры я сделал таблицу, которая дает представление о порядке затрат и сложности создания основных элементов инфраструктуры для освоения космоса.

В третьей части мы рассмотрим, как космическая перспектива меняет наше понимание национальной безопасности, экологии и будущего человеческой цивилизации в целом.

В 1961 году человек впервые покинул Землю, открыв эру космических исследований. Это был триумф науки, техники и человеческого духа. Сегодня, спустя шесть десятилетий, мы погрязли в мелочных экономических спорах, забыв о том, что наша планета — лишь песчинка в бескрайнем космосе.

Среднее космическое тело в поясе астероидов содержит больше редкоземельных металлов, чем человечество добыло за всю историю. Один небольшой астероид может «обнулить» все экономические теории, основанные на ресурсной ограниченности.

Как видим, даже один небольшой астероид по количественному содержанию некоторых металлов (особенно никеля, кобальта и платиновой группы) сопоставим с известными разведанными земными запасами. Весь пояс астероидов содержит ресурсы, превышающие земные в миллионы раз.

В случаи чего, никто даже не заметит нашего исчезновения. Ведь в масштабах Вселенной человечество — статистическая погрешность.

«Мы подобны муравьям, строящим муравейник на железнодорожных путях и гордящихся своими экономическими достижениями», — иронизирует астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Национальные экономики, кичащиеся своими успехами, напоминают детей, хвастающихся высотой песочных замков на берегу океана. Первая же волна — будь то пандемия, климатический кризис или астероид — может смыть все эти «достижения».

Что означает защита национальных интересов, когда речь идёт о выживании всего человечества? Этот вопрос становится всё более актуальным с развитием космонавтики и с обсуждением колонизации других планет солнечной системы.

«Национальные интересы» — термин 19 века, применяемый к реальности века 21. Если астероид пройдёт в опасной близости от Земли, никто не спросит, гражданином какой страны вы являетесь. Потому подобные космические вызовы требует планетарного ответа.

В дальнейшем развитии человечества не так много реалистичных сценариев можно проследить, и сегодня, вот прям исходя из тех событий, которые мы имеем на политической и экономической карте мира, с вероятностью 80% будет продолжение ресурсных войн на Земле. Как результат — истощение планеты при наличии неиспользованных космических возможностей. Национальные экономики будут бороться за последние капли нефти, в то время как в космосе доступна практически неограниченная энергия.

Как насчет объединение человечества для космической экспансии скажем через 20-30 лет? Вероятность — 15%. Потенциальная выгода превышает все земные экономические показатели в тысячи раз. Это сценарий избытка вместо дефицита — фундаментальное изменение экономической парадигмы. Но кто на это сегодня способен пойти?

Сценарий 3: Катастрофический. Исчезновение человечества из-за природной катастрофы до достижения многопланетного статуса. Вероятность — 5%, но последствия абсолютны. Все экономические споры становятся бессмысленными в случае исчезновения человечества.

Современные экономические теории базируются на предположениях, которые выглядят нелепо в космическом масштабе:

Вы можете подумать, что эти проблемы и вопросы далеки от нас, однако над этими вопросами уже задумываются сегодня многие экономисты. Как отмечает профессор экономики Джеффри Сакс:

«Наши экономические модели не просто устарели — они опасны. Мы оптимизируем параметры, игнорируя экзистенциальные риски для всего человечества».

Другими словами, при нынешней экономической модели человечество будет игнорировать космос со всеми его плюшками до тех пор, пока не истощит все земные ресурсы, что попросту ради выживания человеческого вида вынудит начать его экспансию.

Вместо того чтобы сегодня, при наличии вообще всех необходимых ресурсов на планете, начать пусть и тяжелую в начале, но бесконечно выгодную в итоге колонизацию той же солнечной системы, сегодня доля мирового ВВП, направляемая на космические исследования, составляет менее 0,09%. При этом на военные расходы идёт более 2,2% мирового ВВП. Мы готовимся к войнам друг с другом вместо того, чтобы объединиться не только против общих космических угроз, которые, безусловно, есть, но и ради выживаемости всего человечества в том виде, в котором оно существует…

Может ли сегодня человечество спасти планету от падения астероида?

«Если бы инопланетная цивилизация наблюдала за нами, она бы сочла нас видом с суицидальными наклонностями», — замечает астроном Карл Саган в своей книге «Бледно-голубая точка».

Оппоненты космических исследований вопят о «напрасной трате денег», но забывают, как в 1492 году многие считали экспедицию Колумба бессмысленной авантюрой. Сегодня их ложь разбивается о факт: технологии, разработанные для космос в 60-70 годы, приносят экономике сегодня в 7-14 раз больше, чем было в них вложено.

Есть более консервативные оценки, но даже самые пессимистичные из них говорят о том, что каждый рубль, доллар, юань, вложенный в космические технологии сегодня, принесут в 3–4 раза больше прибыли в экономику в течение следующих десятилетий.

То есть инвестиции в космическую отрасль уже сегодня имеют высокий показатель возврата инвестиций из-за развития новых технологий, создания рабочих мест, появления инноваций в смежных отраслях и общего стимулирования научно-технического прогресса человечества.

Скажем так, различные каналы, транслирующие идею о том, что «нужно решить проблемы на Земле, прежде чем лететь в космос», дискредитировали себя отсутствием понимания масштаба. Их аналитика подобна рассуждениям средневекового крестьянина о геополитике — ограничена непониманием взаимосвязей.

Примитивный утилитаризм, не видящий дальше ближайшего электорального цикла, — главный враг космического будущего человечества. Когда Джон Кеннеди объявил о лунной программе, экономисты-скептики называли это «пустой тратой денег». Сегодня мы знаем, что каждый доллар, вложенный в программу «Апполон», вернулся в экономику многократно — через новые технологии, материалы и научные прорывы.

И вот внимание, возврат инвестиций реально многократно превзошли любые вложения в программу «Апполон», причем даже если всё это было конспирологией и никуда по факту американцы не полетели, те исследования, те технологии, которые были разработаны в рамках программы «Апполон», окупились на порядки и продолжают приносить прибыль и сегодня:

Аналогичные прорывные технологии дала миру космическая программа СССР:

Теперь вы понимаете, почему я говорю, что исследования, направленные на космическую экспансию, окупаются на порядок (в 10 раз) в других сферах человеческой деятельности и мировой экономики.

Да и вся история человечества — это история расширения горизонтов. От первых выходов из африканской прародины до открытия Америки, мы всегда искали новые пространства. Космос — это следующий логический шаг, который позволит преодолеть ограничения земной экономики.

«Мы стоим на пороге величайшей трансформации с момента появления разумной жизни на Земле. Либо мы станем многопланетным видом, либо останемся прикованными к колыбели, которая не вечна», — писал астрофизик Стивен Хокинг в своей последней работе.

В 1950-х годах СССР и США вкладывали значительные ресурсы в космос не просто из соображений престижа — они интуитивно понимали стратегическое значение этого направления. Сегодня, когда космос потихоньку начинает отдаваться в условно частные руки, вроде SpaceX и Blue Origin, мы наблюдаем новый виток экономической конкуренции — уже не между нациями, а между традиционными государственными и новыми частными моделями освоения космоса.

До 15 века Китай был технологическим лидером мира. Затем император принял решение свернуть морские экспедиции и сосредоточиться на внутренних проблемах. Результат — столетия отставания и унижений от технологически превосходящего Запада.

Так и сокращение космических программ в пользу «насущных земных проблем» неизбежно приведет к техническому застою и упущенным возможностям.

При этом Китай, похоже, усвоил исторический урок. Китайская космическая программа активно развивается, с амбициозными планами по Луне и Марсу. Это стратегическое видение, недоступное политикам, мыслящим в рамках одного электорального цикла.

Посмотрим на цифры: за последнее десятилетие Китай увеличил финансирование космических программ на 350%, в то время как в странах Запада наблюдается стагнация или сокращение бюджетов.

Страны, первыми адаптировавшие свои экономические стратегии к космической реальности, получат колоссальное преимущество. Они будут писать условия новой эпохи, как когда-то морские державы определяли мировой порядок в эпоху Великих географических открытий.

Россия, США, Китай — все земные державы подобны детям, спорящим о песочнице, когда перед ними открывается весь пляж. Настоящий выигрыш получит не тот, кто контролирует больше земных ресурсов, а тот, кто первым освоит ресурсы космоса.

Переход к освоению космических ресурсов фундаментально изменит экономику с игры с нулевой суммой (борьба за ограниченные земные ресурсы) на игру с положительной суммой (освоение практически бесконечных ресурсов в рамках человеческой деятельности сегодня).

В следующей части мы рассмотрим, как космическая перспектива меняет понимание социальной справедливости, образования и трудовых отношений. Мы увидим, что экономика 21 века требует фундаментального переосмысления в свете наших космических возможностей.

От колыбели — к звёздам. ЧАСТЬ 2: космические перспективы будущего…В марте официальные лица Европейского союза, Франции, Соединенного королевства и других стран Европы в своих заявлениях очень часто говорили о «грядущей войне с Россией». Этот нарратив позволил им отыграть несколько очков во внутриполитическом спектакле, в то время как попытки Брюсселя консолидировать вокруг подготовки к войне все страны-члены ЕС не увенчались особым успехом, если не считать позиции Польши или бывших советских республик Прибалтики.

Но воинственная риторика и запугивание «российской угрозой» в первую очередь играют на руку военной промышленности Евросоюза, прежде всего французской. Она преобразует «угрозы» в обоснование программ закупок вооружения.

В 2024 финансовые показатели ключевых игроков европейской военной промышленности показали рост прибыли. Так, французская самолетостроительная компания Dassault Aviation увеличила свою чистую прибыль на 19,2% (€1,1 млрд), а маржа составила 17%. Оборот французского производителя военной электроники Thales увеличился на 8,3% (€20,6 млрд) при чистой прибыли €507 млн.

В настоящее время Dassault выпускает три истребителя Rafale в месяц. Фирма планирует увеличить этот показатель до четырех-пяти единиц в месяц к 2030.

Что характерно, ключевые контракты в очереди заказов французской компании – от азиатских стран. Это 26 Rafale для ВМС Индии и 80 этих истребителей в версии F4 (возможен переход на F5) в интересах ОАЭ. Dassault также ведет переговоры с Саудовской Аравией.

Вместе с тем фирма испытывает проблемы с долгим циклом подготовки кадров и расширения цепочки поставок. В лучшем случае их устранение может занять два-три года.

Thales же имеет рекордный портфель заказов на сумму €39 млрд. В 2025 в приоритетах корпорации увеличение в три раза производства радиолокационных станций с активной фазированной антенной решеткой RBE2 Mk 4.1 для оснащения Rafale, а также увеличение в четыре раза выпуска ракетного оружия.

Что касается рыночной динамики, то на фоне планов ЕС увеличить военные расходы до €800 млрд наблюдается рост акций европейских военно-промышленных корпораций: британской BAE Systems, итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall.

Также, приостановка американской военной помощи Украине усилила спрос на европейское вооружение.

Как уже упоминалось, Европейская комиссия планирует увеличить военные затраты до €800 млрд. Из них €150 млрд пойдут на кредитование перевооружения. При этом в своей риторике Брюссель фактически поддерживает идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о «независимости от США», включая разговоры о ядерном арсенале ЕС. Эти две очень неустойчивые тенденции лежат в основе так называемой «европейской стратегической автономии».

В ФРГ председатель проатлантистской партии Христианско-демократический союз (ХДС) и, вероятно, будущий канцлер страны Фридрих Мерц предлагает создать «европейский ядерный зонтик» и отменить «долговой тормоз» для финансирования военных расходов. Еще более радикально атлантистская леволиберальная партия Союз 90/Зеленые поддерживает увеличение военных затрат. Таким образом, Мерц, ХДС и немецкие «зеленые» вторят позициям Брюсселя.

В этот якобы «оборонительный» контекст вписывается инициатива, которая выходит за рамки Евросоюза и имеет очевидный наступательный характер – формирование «коалиции желающих» для отправки войск на Украину под видом «миротворческого контингента». Эта идея принадлежит Франции и Соединенному королевству, которое уже не входит в ЕС.

Если «ядерный зонтик» США в настоящее время фактически не имеет альтернатив для Европы, а угроза официального англо-французского военного вмешательства в специальную военную операцию больше похожа на попытку попасть за стол переговоров между РФ и США, то увеличение военных расходов – вполне реальная стратегическая инициатива, основанная на коммерческом интересе европейской военной промышленности.

Если взять в расчет ключевые рынки Thales с ее рекордным портфелем заказов, то рост продаж корпорации наблюдается только во Франции (что неизбежно) и Соединенном королевстве. Основной же рост заказов фирмы – на 9,6% - наблюдается на азиатском рынке. Это такие покупатели, как Индия, Индонезия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Такие тенденции будут и у других крупных европейских производителей продукции военного назначения (ПВН). Их зоны роста – Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

Усиление спроса на европейское вооружение на фоне сокращения американской военной помощи Украине также имеет свои пределы. В 2024 у той же Thales на украинский рынок приходилось менее 1% от всех заказов.

Однако в III.2025 Thales Air Defence – североирландское подразделение французской корпорации – получило контракт на поставку Киеву 5 тыс. многоцелевых ракет Martlet. Сделка стоимостью £1,6 млрд стала коммерческим успехом ольстерского филиала Thales.

У производителей боевых машин и боеприпасов показатель поставок ПВН на Украине может быть на порядок выше, но не является ключевым в портфеле заказов.

Хотя выход США из НАТО представляется маловероятным, в ЕС прорабатывают военно-технические угрозы, связанные с возможной сменой военно-политических ориентиров Вашингтона. Так, применение американских истребителей F-35 может стать для европейских стран очень рискованным.

В этом контексте одним из ключевых вопросов является альтернатива авиационному носителю ядерного оружия (ЯО), тем более, если в гипотетическом сценарии Евросоюз станет обладателем такого вооружения. Здесь выбор падает на французские истребители Rafale в модификации носителя ЯО.

В III.2025 Франция запустила третий и последний военно-разведывательный спутник серии CSO (Composante Spatiale Optique). Эти космические аппараты входят в европейскую программу спутниковой разведки MUSIS (MUltinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation) под эгидой военного агентства ЕС EDA (European Defence Agency).

Эта программа, как ожидается, обеспечит частичную независимость европейских стран от США в области видовой разведки из космоса. MUSIS – переходная программа на пути к более широкому проекту. Его реализация - в коммерческих интересах французских корпораций Thales и Airbus.

Кроме того, Thales инвестирует в разработку и производство систем киберзащиты для Rafale и наземных радиолокационных станций истребителя. Фирма стремится позиционировать самолет как авиационный комплекс, обладающий «кибериммунитетом».

Видео: запуск ракеты-носителя со спутником CSO-3

Военные расходы ЕС растут и будут расти, но основная часть ПВН европейских производителей экспортируется в Азию. К тому же, военная промышленность стран Европы подвержена серьезным рискам -задержкам в производстве из-за нехватки кадров и мощностей, а также возможным последствиям «торговой войны» с США.

Ранними признаками реальной подготовки Евросоюза к «стратегической автономии» и полномасштабной войне с Россией станут: скоординированность инвестиций стран-участниц в военные разработки и производство, ускорение темпов модернизации производственных процессов военно-промышленных предприятий и заявленная на доктринальном уровне политическая воля к «стратегической автономии».

Это объявление может прозвучать на саммите НАТО в Гааге в VI.2025. В такой автономии Франция и ее авиационно-космические военные разработки будут играть определяющую роль.

Чарльз Биттингер родился в Вашингтоне в 1879. Поначалу он собирался стать ученым, и поступил в Массачусетский технологический, но пару лет спустя бросил учебу и поехал в Сорбонну учиться живописи. Там он женился (жена — малоизвестная певица Эдит Гей), и через несколько лет вернулся в США, где жил в Нью-Йорке и активно писал картины. В Первую мировую сочетание научной подготовки и навыков живописи дало очевидный эффект: Биттингер работал над камуфляжем для кораблей. Причем он забирался действительно глубоко: с помощьи спектрофотометра устанавливал отражающую способность пигментов и красок, имевших спектральные различия, плохо различимые невооруженным глазом, экспериментировал с фильтрами и т. д. Кстати, эти же приемчики можно было использовать для театральных эффектов — скажем, для затемнения или наоборот подчеркивания участков сцены. В общем, у него 4 патента с 1920 по 1933 год, а кроме того — весьма самобытная живопись.

В июле 1939 года он опубликовал в National Geographic серию картин, которые отражали тогдашние представления о том, как может выглядеть космос из космоса.

Он же иллюстрировал ядерные испытания на атолле Бикини: