Живые и мертвые. Осада аэропорта Донецка

«На кофе»

Живые и мертвые. Осада аэропорта Донецка

Образцово-показательный штурм. СИЗО Сухуми

«На кофе»

Образцово-показательный штурм. СИЗО Сухуми

Альфред Бакхэм, облака и аэропланы

Альфред Бакхэм в Первую мировую войну служил летчиком-разведчиком в морской авиации Британии, а после — прославился совершенно дивными воздушными фотографиями.

Искусство требует жертв — Бакхэм попадал в аварии девять раз, иногда получал очень серьезные травмы, а фото часто делал с риском для жизни — например, стоя в открытой кабине (!), привязав себя к сиденью, чтобы не вывалиться со звенящих высот.

По ссылкам — туча фотографий:

СМЕРТЬ КОМАНДАНТЕ. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД ЧЕ ГЕВАРЫ

«На кофе»

СМЕРТЬ КОМАНДАНТЕ. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД ЧЕ ГЕВАРЫ

Еврейский летчик со свастикой и Железным крестом

Фриц Бекхардт был немецкий еврей, и до Первой мировой войны занимался самым что ни на есть естественным делом — коммерцией под приглядом дяди, богатого фабриканта. Но при этом он был пламенным и искренним немецким патриотом. Когда началась Первая мировая, добровольцем он записался аж прям 3 августа 1914-го. Больше двух лет отмахал в пехоте, там получил Железный крест 2-й и 1-й степени, на летчика выучился уже в 1917-м, и с сентября 1917 года сбил 17 самолетов Антанты. Причем когда война кончилась, Бекхардт с самолетом перелетел в Швейцарию, чтоб аэроплан врагу не достался.

В декабре 1937-го его посадили в Бухенвальд за «расовое осквернение» немки, но в 40-м освободили — то ли по протекции Геринга, то ли просто за общими заслугами. Ждать, какой еще фортель выкинет арийское правосудие, Бекхардт не стал, и уехал сначала в Лиссабон, а потом и в Англию, чьих летчиков он азартно гасил в Великую войну. Там он жил как частное лицо, а после войны вернулся домой, высудил свой дом и довольно существенную часть имущества, которое конфисковали арийцы, и под конец жизни открыл магазин самообслуживания, что тогда было совсем в новинку.

Правда, говорят, остаток жизни он провел довольно-таки печальным человеком — Вторая мировая и все что вокруг, здорово его подкосили по части отношения к миру и жизни. В общем, немудрено, в период ПМВ-то он был просто турбопатриот. Чем, собственно, примечателен его самолет Первой мировой — это свастикой. Такой вот еврейский летчик со свастикой и Железным крестом.

Примечание. Изображение свастики не является пропагандистским и не имеет отношения к нацистам и событиям Второй мировой войны, здесь приведено для иллюстрации исторического казуса.

Мистер Крипи. Самый безбашенный налетчик эпохи Сухого закона

«На кофе»

Мистер Крипи. Самый безбашенный налетчик эпохи Сухого закона

Чудеса на виражах. Республика Фиуме

«На кофе»

Чудеса на виражах. Республика Фиуме

Не (только) Прохоровка. Как остановили вермахт под Курском

«На кофе»

Не (только) Прохоровка. Как остановили вермахт под Курском

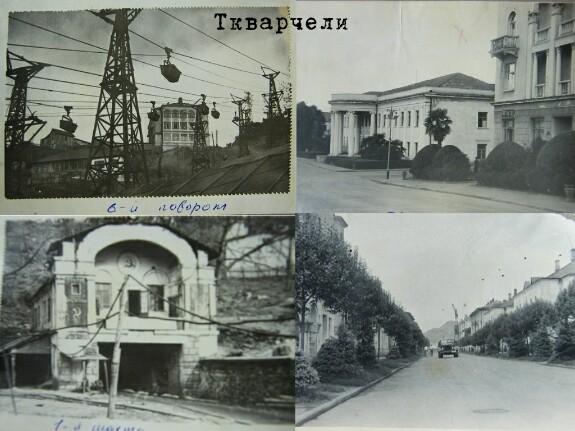

Выжить в горах. Осада Ткварчели, 1992-1993

«На кофе»

Выжить в горах. Осада Ткварчели, 1992-1993

Ядра летают…

Капитан Клод Орио оставил, можно сказать, описание Бородинской битвы в одном абзаце:

«Дважды я проехал вдоль фронта, всматриваясь в лица кирасиров моей роты, чтобы убедиться, бравы ли они. Я был вполне доволен. Двигаясь таким образом, я поздравил одного молодого офицера за его выдержку (г-на де Грамона) и стал свидетелем ужасных вещей. Как только он мне сказал, что не жалуется, и хотел бы только немного холодной воды, прилетела пуля и попала сразу в двоих. Я оказался вблизи другого офицера и сказал, что сильно огорчён в отношении бедного г-на де Грамона. Раньше, чем он мне ответил, в его лошадь попал снаряд, убивший его».

Урбина, «Океан вне закона»

Прочел изумительно познавательную книгу, называется «Океан вне закона», автор Иэн Урбина. Увесистый такой томик, состоит из репортажей американского журналиста, который пишет обо всяческом криминале, полузаконной и совсем незаконной деятельности в мировых океанах. Тут многие зевнули и сказали «А, знаем, сомалийские пираты», но пиратам посвящен не слишком большой (да и не особо интересный) фрагмент. Но там описывается масса каких-то таких явлений, которые от большинства наших современников максимально далеки.

Скажем, радикальные зоозащитники из «Морского дозора», у которых есть реально мощная техника, кораблики, позволяющие, к примеру, через полмира преследовать браконьерское судно. Причем они нифига не безобидные. Пропороть кому-нибудь борт — запросто. Закидать палубу японского китобоя дымовухами — нефига делать, для того и собрались. У этих морских иванов помидоровых есть много чего интересного вплоть до вертолетов, а методы в общем-то на грани террористических. Кстати, вот именно тут есть очаровательная фигура умолчания — Урбина вообще не задается вопросом, не стоит ли кто за спиной отважных спасителей океанов. Но как минимум спасибо за рассказ про сам факт существования этих робингудов.

Или плавучий абортарий неподалеку от берегов Мексики, где эта операция криминализована — неподалеку, но за пределами территориальных вод. Или тот же Силенд — искусственное государство на бывшей платформе ПВО времен Второй мировой. Урбина правда явно как-то предубежден против этого «княжества», но тут уже о вкусах не спорят. В океане можно удивительно разнообразно проворачивать какие-то полулегальные или вовсе нелегальные вещи.

Самые мрачные главы связаны с торговлей людьми и принудительным трудом вообще. Тут такие бездны морских «кирпичных заводов» открываются, что хоть стой хоть падай. Некоторые вещи не меняются не то что годами, а столетиями. Я сто раз читал про вербовку в британский флот XVIII века из разряда напоили человека, а проснулся уже на корабле, смутно припоминая, что получил задаток, весь его пропил и записался в службу. В Таиланде примерно так же вербуют на рыболовецкие посудины. Только там используются специальные караоке-бары. Выпил пива, попел, поимел специально подложенную девчонку («фея» сплошь-рядом несовершеннолетняя, стоимость коитуса 12 долларов), все, привет, ты морской джамшут без прав и с большими перспективами годами все эти нехитрые удовольствия отрабатывать. Часто и таких процедур не требуется, просто вербуют нищуков откуда-нибудь из глубины юго-восточной Азии. Морские гастеры из Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Индонезии работают в чудовищных условиях, регулярно калечатся, их бесперечь дубасят, суда кишат крысами и паразитами, иногда (и довольно регулярно) капитаны и офицеры устраивают просто садические оргии с избиениями и изнасилованиями (!) матросиков. Ром, плеть, содомия, полиция в доле. Причем руководство и фирмы, имеющие с этого деньги — это «первый мир», типа Южной Кореи, а вот матросы — именно что гастеры.

Отдельная очень интересная тема — про добычу рыбы вообще. Скажем, я понятия не имел про такую современную деталь рыболовства, как специальный буй с гидролокатором и GPS, который приманивает рыбу, сам фиксирует, каких размеров косяк собрался, и сам передает, что вот, рыбы много вокруг, пора ловить. Современная рыболовная сеть тоже огромная и дорогостоящая хреновина — и один из самых адских фрагментов посвящен тому, как южнокорейский капитан сначала всяко издевался над своей индонезийско-филиппинской командой, которой платили по 180 баксов в месяц, условия на корабле были адскими (достаточно сказать, что в машинном отделении все время пахло…сгоревшими тараканами, которые толпами носились по судну и регулярно падали на горячие элементы силовой установки) — так вот, этот плавучий «Шератон» в один прекрасный момент забрал рыбы больше, чем мог вытащить; датчики веса были лишены батареек, но все просто понимали две вещи — во-первых, что рыбы черпанули до хрена, а во-вторых, что новая сеть стоит 150 тысяч баксов, и если не вытянуть, всем кабзда от рук начальства. В итоге кабзда наступила, но от собственной дури. Судно зачерпнуло воду кормой под весом огромного количества рыбы, которая буквально его завалила, а все отверстия для слива воды были уже забиты мертвой рыбой, и кораблег пошел ко дну. Погибли пять человек, включая осла-капитана.

Отдельная история связана с китобоями — дело в том, что киты, кроме того, что это замечательные животные, объедают рыбаков, разрывая снасти и пожирая улов. «Некоторые капитаны ярусоловов ведут специальные реестры, где, как в разыскных ориентировках полиции, размещены фотографии „преступников“ во всех возможных ракурсах и описаны их приметы — особенности окраски, заметные шрамы и очертания спинного плавника. В Южном океане капитаны знают китов-рецидивистов в лицо и дают им прозвища вроде „Зак-потрошитель“ и „Джек-живодер“».И таких историй просто прорва. Урбина ими сыплет как из рога изобилия, причем он не только сам ездит по местам, которые описывает, он стремится прочесть реально буквально всё, что когда-то писалось на темы, которые он освещает. Список обработанной литературы зачастую просто подавляет.Короче, всячески рекомендую, это одна из самых необычных книг, что я читал в последнее время.

Замок Эльц

Замок Эльц не так известен, как некоторые другие немецкие замки, но у него есть некоторые интересные особенности.

Во-первых, одна и та же семья владеет им 33 поколения и, соответственно, более 800 лет.

Во-вторых, он дожил до наших дней в куда лучшем состоянии, чем большинство «ровесников». В отличие от, скажем, Нойшванштайна, который построили, руководствуясь принципом «Чтоб все было как в романтической сказке» уже во времена первых автомобилей, и с другой стороны — от действительно старых крепостей, от которых в основном остались фундаменты и отдельные кусочки куртин, Эльц построили строго для дела в XII веке, а последние существенные достройки случились в XVII, дальше только редкие реставрации и подновления.

То есть, если не крестоносцы, то по крайней мере, наемники Амброзио Спинолы уже видели примерно то же, что на фотографиях. То, что этот замок вообще уцелел, находясь в таком регионе как Рейнланд, это само по себе поразительно. Он перенес даже Тридцатилетку, во время которой в округе почти ничего целого не осталось, и смуту Аугсбургской лиги, когда на Рейне все опять рушили с азартом и весельем. И ничего, стоит. Хорош. И не подделка.

Архипелагская экспедиция

«На кофе»

Архипелагская экспедиция

Танк и Фича

В Осиеке (городок на 108 тысяч человек на востоке Хорватии) стоит очаровательный памятник.

В 1991 году началась война в Югославии, и 27 июня в Осиек ввели югославские танки. Местные хорваты (на тот момент в Осиеке их было 70%) начали закидывать танки стульями, камнями и всем что под руку попалось.

В это время Бранко Брешкич стоял на заправке — заливал бензин в бак своей «Заставы 750», она же «Фича».

Услышав, что в городе танки, Брешкич двинул в центр — посмотреть и попротестовать заодно.

В центре было весело — какую-то машину уже раздраконили, вокруг народ тусил. Бранко добрался до перекрестка улиц Вуковарской и Клайновы. Сейчас там стоит высотка — единственная, наверное, высотка в Осиеке, указатель любезно сообщает вам, что в 300 метрах находится «Макдональдс».

В 1991 году макдака в Осиеке еще не было, зато были танки и БМП. Сербская колонна ехала с востока, по идущей через полгорода Вуковарской. Машины перли не то чтоб на полной скорости, но довольно шустро — никому не хотелось подставляться под коктейли Молотова. Какие-то отчаянные психи на автомобилях еще и встраивались в эту колонну и ехали с ней. Тут могу только шайкачу снять: по-моему, ехать по своим делам между танком и БМП, которые еще и всякой фигней закидывают — это слабоумие и отвага как есть

В одном из танков мехводом ехал Йосип Илич, этнический хорват, срочник Югославской народной армии. Потом он рассказывал, что ему, мол, командир пистолетом в спину тыкал, но по-моему, это больше уже выдумки, чтоб дорогие соотечественники не наезжали. И вот, в какой-то прекрасный момент он увидел, как на дорогу вырулила красная «Фича», из которой вылез тощий мужик в черной футболке и светлых шортиках. Мужик бросил машину на дороге, а сам отошел чуть в сторонку.

Дальше случилось то, что обычно бывает, когда танк сталкивается с легковушкой. Танк Илича зацепил «Фичу», проволок сколько-то метров, а затем разминулся бортами с автобусом. «Фичу» приложило об автобус и зажевало под гусеницы танка. Тот уехал дальше по своим танковым делам, а на дороге осталась «Фича» в форме блина, из которой владелец с мрачной физиономией выковыривал уцелевшие запчасти. Все это снимал оператор Жарко Плевник.

Дальше началась война, мехвод Илич дезертировал и вступил в хорватскую армию. Брешкич в ней же отвоевал войну. Через несколько лет оба встретились на съемках документального фильма про эту историю. Брешкичу к тому моменту уже подарил новую машину мэр Осиека, так что он особо в претензии не был.

Оба, правда, прожили потом недолго, всего лет по десять. Брешкич разбился в автокатастрофе, а Илич помер от болезни в 37. Остался памятник, сооруженный в 2011 году на месте события. Танк предоставил местный музей, а машин таких по Югославии было полно. На памятнике все, понятно, наоборот — на нем «Фича» танк давит.

Там теперь и стоит.

Бейрут наш! Русские корсары под небом Леванта

«На кофе»

Бейрут наш! Русские корсары под небом Леванта

Страх и ненависть в Баварии. Крах советской республики

«На кофе»

Страх и ненависть в Баварии. Крах советской республики

Черная смерть на улицах Москвы

«На кофе»

Черная смерть на улицах Москвы

Легендарный Кубанский Ледяной. Поход Белой гвардии

«На кофе»

Легендарный Кубанский Ледяной. Поход Белой гвардии

Ледяной поход Белой гвардии. Часть II

«На кофе»

Ледяной поход Белой гвардии. Часть II

Беленькая гвардия

Прекрасный Мамонтов, «Походы и кони»:

«Мы углублялись все дальше в красный тыл. Перед нами был г. Славянск. Бои приняли затяжной характер, но Славянск был все же взят, и это благодаря нюху нашего пулеметчика, поручика Андиона. Он неожиданно исчез и вдруг появился на шикарной тройке белых лошадей. В пулеметном тарантасе было несколько ящиков с бутылками водки.- Мой нюх меня не обманул. Там громадные склады спирта, но красные рядом! Мы вытаращили глаза. Новость распространилась молниеносно. Казаки атаковали как львы и захватили город и склады. Мы выбросили все вещи, кроме патронов и снарядов, и погрузили ящики водки везде, где только возможно. Я был вызван к полковнику Шапиловскому.- Генералу Топоркову нужен офицер, который не пьян и прилично выглядит.По моем прибытии Топорков велел: — Штаб армии находится в Горловке. Красные как будто отошли и путь свободен. Я просил дать патронов и снарядов. Возьмите паровоз, несколько вагонов и отправляйтесь.Я сдал лошадь и карабин, взял с собой непьющего казака-старовера, 2 ящика водки и двинулся на вокзал.- Хочу ехать через 20 минут! Машинист, явный большевик, не удостоил меня даже ответом.- А это? — я показал 2 бутылки водки.Он побежал бегом. От враждебности ничего не осталось. Мы отправились. Я все больше братался с машинистом и кочегаром. Выпить пришлось много. В Горловку прибыли в 2 часа ночи. Я отправился в штаб.- Мы взяли Славянск. Нужны патроны и снаряды.- Я слышал, что…- Так точно, Ваше превосходительство! Я побежал в свой вагон и принес 4 бутылки (все же генерал!).- Вы получите 100 тысяч патронов и 100 снарядов. Скажите генералу Топоркову, что мы будем высылать все необходимое.…Под вечер следующего дня мы нашли дивизию. Я явился к генералу Топоркову, отрапортовал, сдал пакет.- Вы быстро выполнили поручение! — С водкой возможно даже невозможное, Ваше превосходительство! Он налил мне стакан.- Что я могу сделать для вас? — Дайте, Ваше превосходительство, мне огурец на закуску… По возвращении я доложил полковнику Шапиловскому: — Простите, господин полковник, что не рапортую, но меня напоил генерал Топорков и я встать не могу. Но зато привез патроны и снаряды. Пошлите кого-нибудь потрезвее принять их и отпустить подводчиков»…