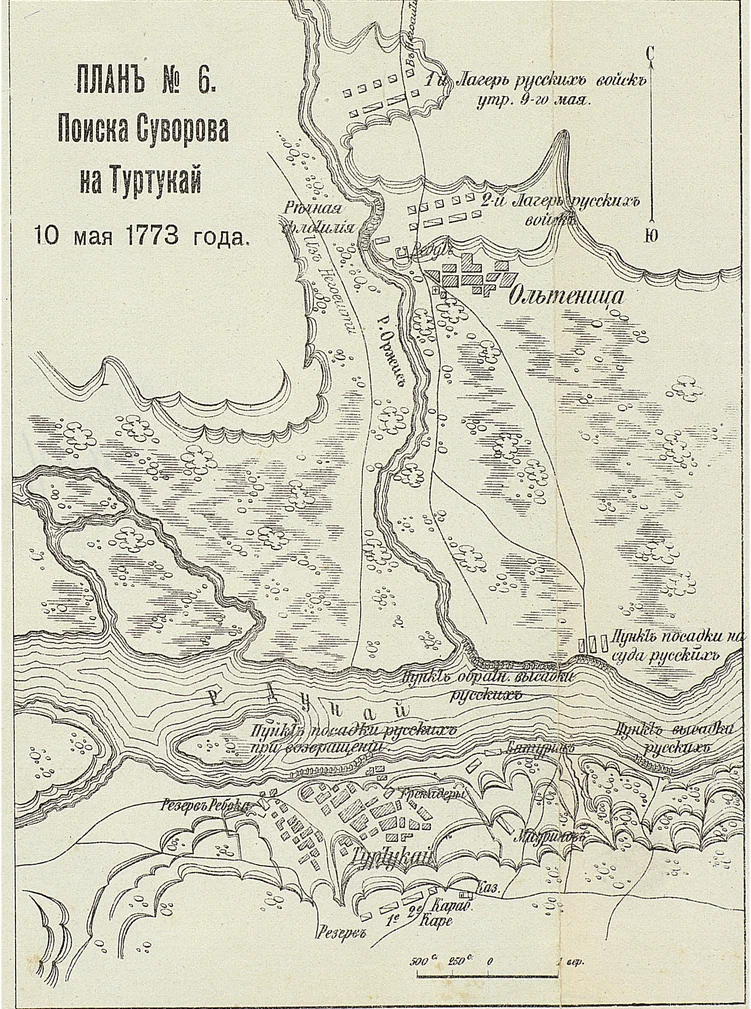

Слава о легендарных марш-бросках русских войск гремела по всему континенту. Иностранцам трудно было поверить в возможность солдат проходить по 40 километров за сутки, и Суворов не раз пользовался этим, застигая врага врасплох.

Всё познаётся в сравнении

По меркам современных армий скорость, которую развивали суворовские «богатыри», может показаться смешной, но ведь на дворе был XVIII век. Ни автомобилей, ни железных дорог. И даже для быстрого пешего передвижения в распутицу почти ничего не годилось.

В таких условиях обычные европейские армии проходили 25-30 километров за день. Причём только в хорошую погоду, в распутицу передвижение замедлялось в два, а то и в три раза. Суворову же удавалось при благоприятных погодных условиях перебрасывать войска на 40 километров и даже дальше.

Можно предположить, что русский военачальник просто заставлял своих солдат шагать сутки напролёт, но в таком случае, подходя к назначенному месту, они просто валились бы с ног от усталости. Между тем известно сразу несколько сражений, которые «суворовские богатыри» начинали прямо с марша, едва перестроившись в боевые порядки. Если бы переход и впрямь отнимал у них столько сил, это было бы просто невозможно.

Слава о легендарных марш-бросках русских войск гремела по всему континенту. Иностранцам трудно было поверить в возможность солдат проходить по 40 километров за сутки, и Суворов не раз пользовался этим, застигая врага врасплох.

Всё познаётся в сравнении

По меркам современных армий скорость, которую развивали суворовские «богатыри», может показаться смешной, но ведь на дворе был XVIII век. Ни автомобилей, ни железных дорог. И даже для быстрого пешего передвижения в распутицу почти ничего не годилось.

В таких условиях обычные европейские армии проходили 25-30 километров за день. Причём только в хорошую погоду, в распутицу передвижение замедлялось в два, а то и в три раза. Суворову же удавалось при благоприятных погодных условиях перебрасывать войска на 40 километров и даже дальше.

Можно предположить, что русский военачальник просто заставлял своих солдат шагать сутки напролёт, но в таком случае, подходя к назначенному месту, они просто валились бы с ног от усталости. Между тем известно сразу несколько сражений, которые «суворовские богатыри» начинали прямо с марша, едва перестроившись в боевые порядки. Если бы переход и впрямь отнимал у них столько сил, это было бы просто невозможно.