За что Суворов был предан суду, а Екатерина II положила резолюцию «Победителей не судят»

В 1773 году генерал-майор Александр Суворов был назначен на дунайский театр военных действий с Турцией, где получил под своё командование дивизию.

Взятие Туртукая

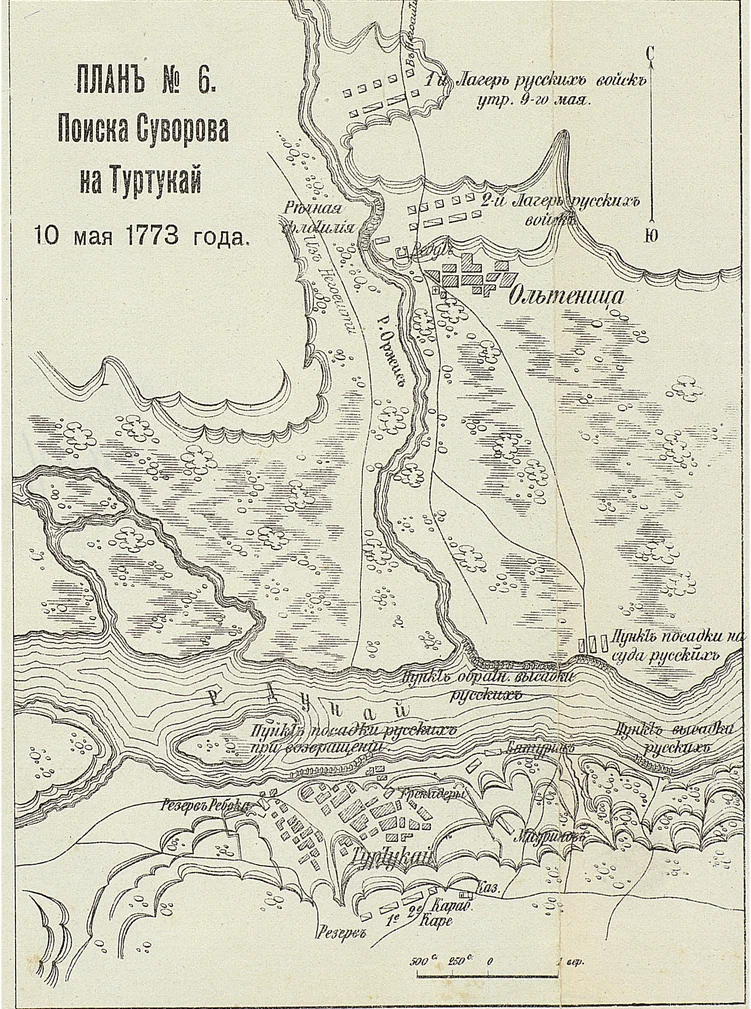

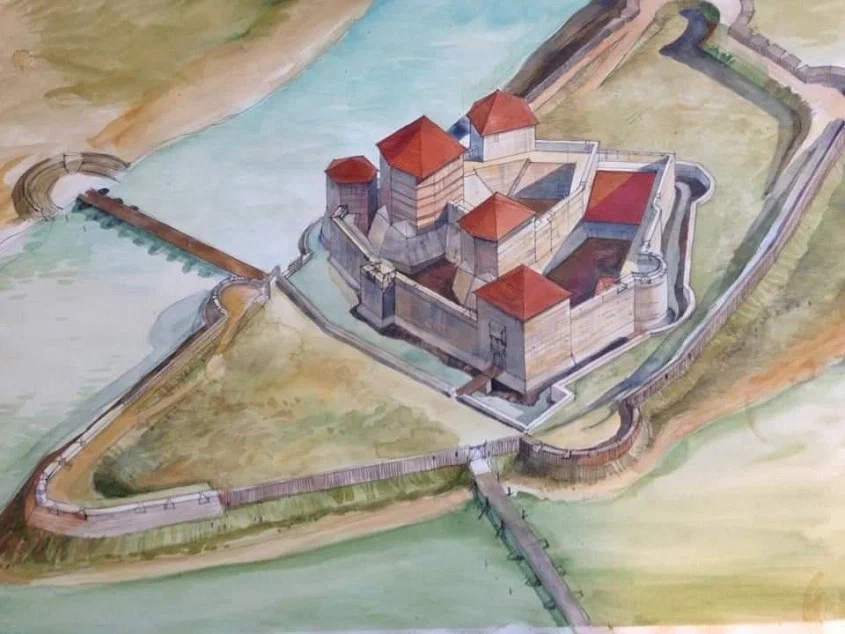

Дивизия Суворова входила в корпус, которым командовал Иван Салтыков – сын фельдмаршала Петра Салтыкова, с чьим именем были связаны крупные победы русского оружия в Семилетней войне. 6 мая 1773 года Суворов получил задание произвести разведку боем крепости Туртукай на Дунае (ныне Тутракан в Болгарии).

Туртукай расположен на южном, правом и высоком берегу Дуная. Этот берег всегда считался «турецким», потому что для действий на нём русским войскам приходилось переправляться через Дунай, что было чревато осложнениями в снабжении.

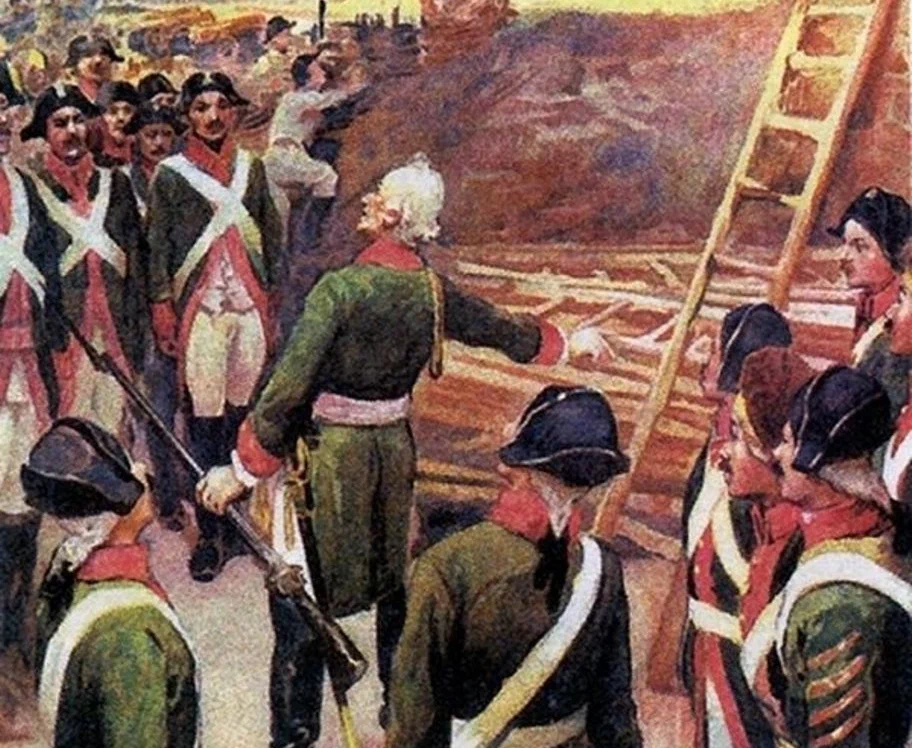

Суворов не был бы Суворовым, если бы не попытался извлечь максимум возможного. Он отразил вылазку турецкого отряда из Туртукая, что позволило ему убедиться в слабости сил неприятеля, защищающих крепость. 10 мая 1773 года Суворов неожиданно для противника атаковал Туртукай и принудил противника бежать оттуда.

Суворов всегда не считался с потерями. Так было и на этот раз. Из 800 человек, бывших под началом Суворова, было убито и переранено больше 200. Но и у турок из 4000 бойцов только погибшими числилось не менее 1000. Так что успех был налицо.

Ещё больше был успех стратегический. Овладение Туртукаем позволяло русским препятствовать турецким передвижениям на правом берегу Дуная.

Суворов, однако, не имея соответствующих приказаний, да и сам, очевидно, полагая силы своего отряда незначительными, не стал удерживать крепость. Он вывел из Туртукая христианское население на левый берег Дуная, а город сжёг и укрепления взорвал, чтобы их не смогли использовать турки.

Суд над Суворовым

Со взятием Туртукая Суворовым связана одна легенда, которая не имеет документального подтверждения. Якобы Салтыков направил главнокомандующему русской армией генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву рапорт о самовольных действиях Суворова и необходимости предания его военному суду. Румянцев одобрил рапорт. Суд наложил на Суворова очень жёсткую кару – чуть ли не смертную казнь.

Однако Екатерина II, которой была подана на утверждение бумага о казни генерала, наложила резолюцию «Победителей не судят» и не только отменила приговор, но и полностью восстановила Суворова в чинах и званиях.

Но вряд ли это так было на самом деле. Прежде всего, такая история совсем не красит начальников Суворова – Румянцева и Салтыкова – которые, по общепризнанному мнению, были храбрыми и выдающимися русскими военачальниками.

С каким случаем путают

А во время той войны с турками действительно был случай, когда офицерам было присуждено наказание, явно превышавшее их вину.

В феврале 1772 года 14 000 турок подступило к крепости Журжа (Джурджу в Румынии), защищаемую гарнизоном всего 600 человек во главе с майором Гензелем. Видя огромное неравенство сил, Гензель вступил с противником в переговоры и сдал крепость, выведя оттуда свой отряд с оружием и знамёнами. Гензель полагал, что поступил правильно.

Но его начальник князь Николай Репнин посмотрел на это дело иначе. Он предал Гензеля и его офицеров суду, который приговорил их всех к расстрелу. Вот на этот приговор Екатерина и наложила резолюцию, согласно которой Гензель и два капитана были присуждены к бессрочной каторге, а остальные офицеры – к разжалованию в рядовые. Но и этот приговор был смягчён заступничеством Румянцева, в результате чего всех провинившихся исключили со службы.

Это случай весьма показателен для характеристики климата в русской армии, где сдача крепости, причём с выводом войска, неприятелю в 25 раз сильнейшему, считалась позором!

0 комментариев