Похороненный заживо

«Вступить в Гвардию»

Как сайты Украины занимаются поиском «погибших» российских военнослужащих.

Как сайты Украины занимаются поиском «погибших» российских военнослужащих.

Последние события на той стороне географии и наметившийся исполинский размах нового «золотого века» Соединенных Штатов явно не дадут заскучать никому из граждан шара земного на ближайшие четыре года. Прошедшая 20 января 2025 года инаугурация 47-го (бывшего 45-го) президента США Дональда Трампа и развернувшееся вокруг нее шоу приковало всех экспертов и журналистов к экранам ноутбуков.

Наблюдая за красочной церемонией, нарядом первой леди США и «опрометчивым» римским салютом (как бы он там ни назывался) в исполнении бывшего главного любимца либералов, многие не заметили главного. Соединённые Штаты в исполнении главных шоуменов эпохи скормили мировому «обществу спектакля» огромный кусок из обещаний, заготовок и словесных «чеховских ружей». Которые, видит Бог, начнут разряжаться одно за другим в ближайшие годы. Во всей этой бешеной какофонии у каждого из нас есть выбор — непростой, но крайне важный.

О том, как начало правления Дональда Трампа всколыхнуло жизнь государства Российского, как парижский философ предсказал «плотную зигу» Илона Маска, и как выжить среди этой смертной любви жаб и гадюк мирового значения, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Николай Андреев (Комиссар Яррик).

Не унимаются товарищи телеграмеры, медийщики и прочие сердобольные граждане — аж прям кушать не могут. Прошедший давеча «суперпонедельник» в единственной оставшейся сверхдержаве всколыхнул умы значительной части наших сограждан — хотя, казалось бы, где Америка, а где мы? У нас ведь свои заботы — нам надо продолжать СВО и жечь украинские танки, щедро отсыпаемые киевскому режиму о стороны главных инициаторов вчерашнего хеппенинга. Да и на внутренних фронтах не все гладко: там надо разобраться, здесь подкрутить, тут забить торчащие гвозди — и хвала Аллаху, если найдется подходящий микроскоп. А то ведь и руками приходится вколачивать.

Короче, забот хватает в наших северных широтах. Но увы, приходится принимать тот факт, что при любом входе в сеть Интернет 20–21 января 2025 года мы неизбежно натыкаемся на вагон сообщений о том, что произошло сегодня в Вашингтоне. Любая информационная гигиена в эти дни рискует моментально обрушиться под шквалом месседжей — про первые указы Трампа, про интересный брошенный жест Илона Маска, про шляпу старухи Шапокляк на голове Мелании Трамп. Видит Бог, про королевскую семью Великобритании — и то судачат в наших широтах меньше, чем про разгул американкой демократии.

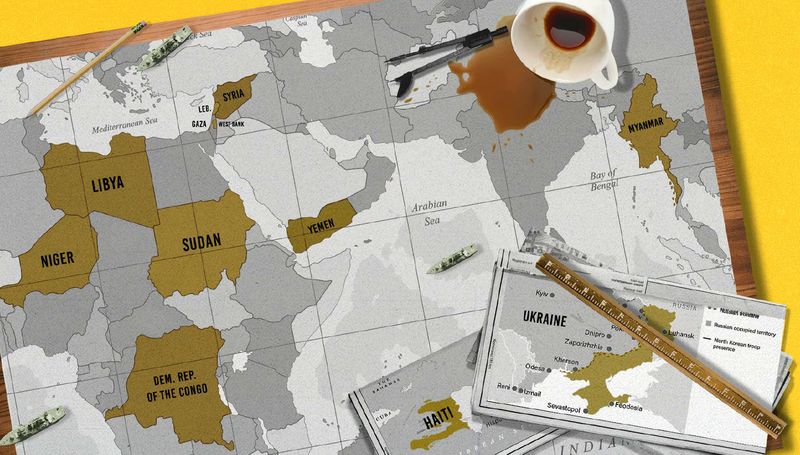

Разгадка здесь, конечно же, очевидна. Соединенные Штаты были и остаются ключевым «центром принятия решений» в отношении многочисленных военных конфликтов и очагов нестабильности по всему миру. И вполне понятно в таком разрезе пристальное изучение поведения наших прямых противников — если мы не можем в силу ядерного паритета и собственной адекватности ударить по территории нашего заклятого «партнера по политическому процессу», мы можем разве что препарировать происходящее. И с задумчивостью, достойной платоновской Академии, рассматривать круги от падающих в воду камней.

Другое дело, что рвать душу на британский флаг и НАСТОЛЬКО пристально вглядываться в воду неразумно. Иначе, как гласит древняя мудрость, бездна начнет всматриваться в тебя, а это уже для здоровья не полезно. Но поскольку круги на воде не унимаются, а состояние трэша-угара-содомии в США только набирает обороты, надо бы немного расставить акценты по прошедшим событиям. Потому что за этими самыми разошедшимися по воде кругами обыватель часто не видит главного — что его осознанно, смачно и с удовольствием дурят.

Новый этап правления Трампа, а вместе с ним — фактический вход во власть молодых и злобных акул капитала в лица Илона Маска и Джеффа Безоса — это не просто очередной виток сменяемости власти в США. По факту, мы наблюдаем с вами очередную серию большого американского шоу, которое они насильно распространили на весь мир — и уж кому, как не двум шоуменам капитализма в лице Трампа и Маска, не знать, как работают рычаги этого безумного карнавала?

Публика взахлеб разносит отдельные элементы этого представления, первые лица успешно играют свои роли — вкидывая отдельные элементы на потеху довольной публике. Во всем хаосе пестрых заголовков и не менее пестрых идей, как-то затерялась ключевая формула, которая описывает весь этот балаган. Не каждый осознает тот факт, что современный человек погряз по уши в бесконечном «спектакле» мировой истории.

Ольга Бонч-Осмоловская, кандидат исторических наук, востоковед, руководитель проекта Laboratorium Orientale:

«Суть и правда утонут в этом аудиовизуальном шуме. Всего слишком много, — все посмеются два дня и забудут. Между тем шаг сделан, знак подан, указы подписываются. И это программа, рассчитанная отнюдь не на два дня».

Трансформировавшись из общества Нового времени, даже шире — из общества эпохи постмодерна, мир наконец поддался происходящим тенденциям внешней энтропии (не все, слава Богу, но наши исключения лишь подтверждают правила) и создал настоящего монстра. Общество, в котором любой голос разума и здравого смысла утопает в бесконечном смехе толпы и глупых пересудов о жестах и нарядах.

Инагурация Трампа де-факто стала кульминацией Общества Спектакля.

Я не случайно применяю к происходящему этот термин, данный философом-ситуационистом Ги Дебором — «общество спектакля». Если кто не в курсе, прочтите одноимённую книгу и комментарии к ней за авторством Дебора, оно того точно стоит. Показателен тот факт, что один из пророков современности (того самого постмодерна и постиронии), который охарактеризовал четкий приговор нашей с вами реальности еще в 60-х, всю свою жизнь провел в нищете и алкоголизме, а уже незадолго перед началом нашего века совершил [роскомнадзор].

В чем суть теории Дебора, если пояснять на пальцах? Если коротко, всё, что раньше переживалось непосредственно, с началом современности было оттеснено в представление, и только в представлении людей переживается. Спектакль — это в первую очередь разговор об иллюзиях и их пестование современным человеком; и неслучайно автор ставит в эпиграф книги цитату из Фейербаха — в нашу эпоху «лишь иллюзия обладает святостью, истина же профанирована».

Ги Дебор, «Общество спектакля», 1967 г.:

«Образы, оторванные от различных аспектов жизни, теперь слились в едином бурлящем потоке, в котором былое единство жизни уже не восстановить. Реальность, рассматриваемая по частям, является к нам уже в качестве собственной целостности, в виде особого, самостоятельного псевдомира, доступного лишь созерцанию. Все образы окружающего мира собрались в самостоятельном мире образов, насквозь пропитанном кичливой ложью. Спектакль вообще, как конкретное отрицание жизни, есть самостоятельное движение неживого».

Важным моментом теории Дебора стало то, что первую скрипку в «обществе спектакля» играют не идеологии, не религия. Нет больше больших и великих идей, которые способны вести народные массы к чему-либо общему. Власть в обществе спектакля принадлежит современным СМИ, успешно отыгрывающим шоуменам-политикам, мэтрам культуры (вот вам и ответ, почему у нас внимают актерам и певцам, имеющим явно антигосударственную позицию) — и крупному капиталу, щедро спонсирующему страсть общества к потреблению в неограниченном количестве. Личная свобода в этом состоянии становится полной иллюзией: человек фактически отчужден от реальности, которую ему успешно подменяет спектакль.

Примечательно, что в комментариях к «Обществу спектакля», написанных незадолго до смерти, Дебор отмечает: накал вечного и непрекращающегося карнавала развивался и будет развиваться дальше. После крушения советской системы, предлагавшей «концентрированный» спектакль (основанный на запрещении всего, что противоречит выстроенной модели), силами западного мира будет построен новый вариант системы представления. По мысли философа, нас ждал «интегрированный» спектакль — диктат потребления, помноженный на сильный аппарат принуждения и отчуждения.

Ги Дебор, «Комментарии к Обществу спектакля», 1988 г.:

«И хотя старые книги, как, впрочем, и старые здания и другие произведения искусства, всё ещё оказывают какое-то влияние, однако оно уже обречено и постепенно сходит на нет; ещё чаще все эти артефакты прошлого выделяют и классифицируют с целью поставить их в услужение спектаклю. Ни в культуре, ни в природе уже не осталось ничего такого, что бы ни было запятнано, исковеркано соответственно с потребностями современной промышленности. Даже генетика отныне готова прислуживать этой господствующей силе. Правительство спектакля, отныне обладающее всеми средствами для контроля в целом над производством и восприятием, добивается не только господства над прошлым и настоящим, но и свободно начинает создавать планы по изменению даже далёкого будущего. Никто не следит за его правлением, а потому все его суждения неизменно претворяются в жизнь»

Увы, философа-ситуациониста уже лет 30 нет на свете — но только сейчас люди доросли до его теории; а ведь когда Дебор был жив, он жаловался, что выход его книги заметят «от силы пятьдесят или шестьдесят человек». Воистину, нет пророка в своем отечестве. Правда, и идеи Дебора оказались подчинены логике «спектакля»: если 10 лет назад ваш покорный слуга чудом нашел экземпляр «Общества спектакля», изданного ограниченным тиражом — то сейчас главная книга современности спокойно лежит на прилавках книжных магазинов.

Внимают ли идеям Дебора люди? Нет. А очень напрасно. Потому что их самый черный и суровый извод мы видим прямо сейчас по ту сторону земного шара.

В обществе спектакля нужно создавать больше шоу, чтобы народ не задавался разумными вопросами. Например, о мировой экспансии и прочих «благах американской демократии». О том, что такое на самом деле «золотой век» Америки. Впрочем, гадать тут не приходится: в отличие от блюза, когда «хорошему человеку плохо», Америке хорошо только тогда, когда всем остальным максимально хреново. Именно эту пропозицию потихоньку сейчас начинает раскручивать Трамп, объявляя о переименовании Мексиканского залива, о готовности получить контроль над Панамским каналом.

Или — что особенно внушает опасения вашему покорному слуге — заявляя о грядущем завершении конфликта на Украине. Уже сейчас понятно: президент США как умелый торгаш и бизнесмен предложит России некую «сделку», с которой якобы уже согласен уже год как нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Но здесь-то как раз и зарыто лукавство Трампа: за эффектными словами он скрывает нож, который с легкостью может вонзиться в незащищенное подбрюшье собеседника. В этом смысле сделка Трампа рискует повторить ситуацию 2015 года, когда (и это признавал даже Верховный главнокомандующий РФ) западные игроки и не думали устанавливать мир на базе Минских соглашений (что уж говорить о Киеве).

Мне особенно больно, что очарование трампизмом постигло и значительную часть нашей мыслящей элиты. Товарищи — вы либо слишком наивны, либо живете в собственном манямирке с березками и хороводами, либо врёте самим себе! Мы может сколько угодно поднимать заявления Трампа на смех, но очевидно главное: президент враждебной нам державы даже в теории не может быть другом России. А даже если бы он таковым и являлся — скажите: чего стоили дружеские отношения Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, когда американские самолеты бомбили позиции сирийской армии в осажденном Дейр-эз-Зоре в 16 м году? Правильно — не стоили и ломаного гроша!

Вспомните, как радовались прошлому приходу Трампа все, кому не лень в российском медиаболоте. Сколько продлилась эта радость «общества спектакля»? Примерно до апреля 2017 года, когда Трамп отправил «Томагавки» на авиабазу Шайрат под Хомсом. Примерно до того времени, как Трамп не задумал убить лидера Сирии Башара Асада (да, представьте, и такое было!). Нет в политике дружбы, и не будет никогда. Особенно — между США и Россией, которые, как бы ни мечтал Владислав Сурков о «союзе северных государств», никогда не объединятся и никогда не найдут точки соприкосновения. Быстрее Земля налетит на небесную ось…

Давеча и на ближайшие четыре года мы наблюдали, наблюдаем и будем наблюдать очередной такой же спектакль. Эффектный шоумен Трамп будет умело разыгрывать карту «ультра-традиционалиста», в то время, как вся планета вновь будет покрываться точками «чрезвычайного положения». Зеленский, сколько бы нам не свистели про «сделку», не собирается просто так сдавать свои позиции, условный Нетаньяху будет как в сообщающихся сосудах перетаскивать войска из сектора Газа на Западный берег реки Иордан, а американские солдаты будут ждать сигнала на границе с Мексикой, около Великих американских озер — или в Гренландии.

На этом фоне «плотная зига» Илона Маска настолько незначительна, что даже выяснять, что она собой представляет, не имеет никакого смысла. Всё это — лишь маленькие отголоски, лишь яркий блеск спектакля, который скрывает настоящий звериный оскал американской демократии.

Естественно, при изучении текущей обстановки невольно возникнет закономерный вопрос — а что нам со всем этим делать? За ширмой общества спектакля скрывается еще более опасный враг, с которым предстоит столкнуться лицом к лицу — и это будет не так легко, поскольку в карнавальном угаре сгорели маски «повесточки», «инклюзивности» и прочих ересей современности. А что мы можем этому противопоставить? «Легко быть белым на чёрном фоне. Что мы сделаем для того, чтобы быть белыми, не глядя на фон? Сами по себе?» — справедливый вопрос архиепископа Зеленоградского Саввы (Тутунова) относится не только к нашему внутреннему мироустройству.

Он в первую очередь о том — готовы ли мы дальше стоять на своих позициях? Готовы ли мы противостоять вселенскому «обществу спектакля», пытаясь излечить себя от излишней склонности к трагифарсу? Чего стоят наши слова и наши действия сегодня — когда голос Разума утопает в бесчинстве спектакля? Коль уж защищаешь интересы России — будь так добр, сдеай все, что от тебя зависит здесь и сейчас: пусть и малыми шагами и малыми делами, но в общих усилиях?

Это вопрос не в пустоту. Это вопрос — к каждому из нас:

«Ты готов отказаться от участия в обществе спектакля и вспомнить, что ты — человек?»

Автор: Николай Андреев (Комиссар Яррик)

Как Турция развернула военную активность в Ливии

О месте России в системе мировых координат

Современной России, а равно и России завтрашнего дня, остро необходим концепт синтеза идей, который примирит разнонаправленные тенденции без умаления достоинств каждой из них. Концепт, в котором наконец смогут ужиться западничество, славянофильство, либерализм, коммунизм, национал-патриотизм и многие другие политические и философские идеи прошлого. Концепт, в котором российская мысль переживет «встречу в новом месте», в котором представители различных политических взглядов могут сойтись для возвращения сути существующих понятий и категорий, и выработки новых.

Какой именно? Ответ прост. Главный постулат: Россия — не геополитический Запад и не геополитический Восток.

Россия — это Север.

О том, каково истинное место России в системе геополитических координат, и как может выглядеть черновик русской идеологии XXI века, размышляет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Кто мы? Откуда? Куда мы идем?

На эти три проклятых вопроса пытается ответить русская мысль последние несколько столетий — и нередко, собирая все приведенные мысли воедино, мы сталкиваемся с ощущением гигантской пропасти под ногами.

Чаще всего, при исследовании русской мысли, мы видим, что вопросы о подлинно русской идее, о смысле и принципе нашего бытия (как исторического, так и текущего) оказываются либо похороненными за сложными концепциями, либо заслонены личностью самого автора и в итоге остаются исключительно на его совести, не формируя ни крепкой идеологии, ни философской школы. Лишь единицам удается сформировать единую и четкую мысль, которую принимает Россия в каждой ее ипостаси (Империи, Союза, Федерации). И так чисто случайно выходит, что эти имена неразрывно связаны не только с философией, но и с политикой, а стало быть — становятся объектом критики со стороны других политических лагерей. В итоге, мы имеем вместо взвешенной системы хаотичный набор из споров и суждений с разных позиций — но не имеем примирительного концепта, который собрал бы разрозненные идеи в едином русском синтезе, не умаляя значения противоборствующих.

Я не берусь судить о сложных концепциях русской философии. Как я уже много раз говорил на страницах этого канала, ваш покорный слуга искреннее считает себя шутом гороховым и олухом царя небесного, а посему не претендует на глобальное исследование русской идеи в духе горячо любимых мной трудов Бердяева. Ровно также я не могу причислить себя к какой-бы то ни было элите российского общества. В моем роду нет ни георгиевских кавалеров, ни Героев Советского Союза; зато есть врачи, моряки, учителя и шоферы — плоть от плоти русского общества. Вместе с тем, понимая и принимая значение поиска единой логики в происходящих событиях и рождающихся мыслях о России и ее месте, я вынужден обратиться к этой теме и поделиться с вами своими изысканиями по вопросу.

Данное эссе во многом было вдохновлено сразу несколькими источниками. В первую очередь, основой стали развернутые рассуждения архиепископа Зеленоградского Саввы (Тутунова) о «Русском мире» и «Открытом русском космосе» (начало здесь). В своей статье отец Савва отмечает содержательные пробелы идеи России как Евразии (да простят меня господа евразийцы!) и предлагает новые важные концепции современного и будущего идеологического развития России. Базис этой идеи — «Открытый русский космос» — предполагает русскоцентричность, то есть «стержневое значение русского народа, культуры, истории, языка», которое приглашает к себе другие народы и при этом сочетает в себе традицию и прогресс, озвученные в концепте Русского мира.

Со своей колокольни горячо поддерживаю идею, предложенную владыкой, однако вынужден вставить свои пять копеек, которые и легли в основу моего эссе. В преамбуле к посту отец Савва подробно разъяснил, и это я считаю своим долгом отметить, что понятие России как «Евразии» снова вносит русскую мысль в устоявшуюся «вилку» спора между Западом и Востоком — тем самым, размывая собственно русскую мысль и подрывая ту самую «русскоцентричность». Принимая во внимание мысли и западников, и славянофилов по вопросу будущего России, мы никак не можем вырваться из этого противоречия, когда в России могут одновременно сосуществовать и европейские, и азиатские векторы.

Ответ на эту проклятую дихотомию Запада и Востока, а точнее — единственно возможный вариант, при котором обе две концепции могут сосуществовать — был обнаружен абсолютно случайно, хотя и лежал на поверхности. На протяжении последних 17 лет эта концепция неоднократно выражалась в мыслях, статьях, стихах и даже песнях — однако долгое время не получала должного развития в открытой дискуссии. Периодически отдельные спикеры поднимали этот вопрос — однако тема не получала должного развития и снова была похоронена за «вилкой» спора о Западе и Востоке.

Как и в случае с другими сложными темами военного и политического характера, придется брать этот непростой концепт на себя.

Боже, милостив буди мне грешному…

Какое место отведено в мире нашей с вами, вечной и вневременной, Родине — никогда не задумывались?

С точки зрения любого «просвещенного» западного иллюмината, Россия — это парадокс в квадрате, если не в кубе. Самая большая страна в мире. Самая богатая по различным природным ресурсам. Опять же, многое было утеряно со временем — особенно после самоубийства СССР, но мы помним о нашей исторической роли на мировой авансцене. Весь этот калейдоскоп, собранный в одной стране, удивляет наших политических противников, раздражает и даже прямо скажем — бесит.

«Почему вы все еще существуете? — задают нам вопросы в агрессивном тоне в Вашингтоне, Берлине и Париже. — Вы уже давным-давно должны были развалиться, разбиться на тысячу осколков, превратиться в наши колонии и сырьевые придатки. Но вы все еще живы. Почему?»

Ответ, как ни странно, удивляет своей простотой и величием, а вместе с тем — изяществом и грацией, на которое способна только наша великая и вневременная Россия. Мы, таинственные русские «варвары» — стражи здравого смысла и адекватности. Мы вынуждены наводить порядок в мире тогда, когда остальные оппоненты забыли все приличия. Там, где нет России — там нет здравого смысла.

Россия скрепляет этот мир — непостижимо, но факт!

Наш великий русский писатель Эдуард Лимонов это прекрасно знал. И поэтому в свое время написал, пожалуй, самую удивительную вещь, которая отражает всю суть существования России (в каком бы облике она ни была). Я говорю про рассказ «Исчезновение варваров», написанный Лимоновым в далеком 1984 году. Обратите внимание — за семь лет до самоубийства Красной Империи!

Для тех, кто не читал — рекомендую ознакомиться. Но если коротко: в один день СССР исчез с лица земли. Вместо целой страны сплошная пустошь, как будто и не было никогда. Войска НАТО на границе в Восточной Европе приходят в помутнение рассудка, первые разведывательные самолеты не увидели и клочка живой земли.

Сперва журналисты пытались подать это как «хитрый трюк злобных коммунистов, природа которого еще не ясна». Даже президент США, проведший ночь в холодильнике (кхе-кхе), обратился к нации и заявил: «Это непростительное, варварское нарушение Советским Союзом общепринятых международных норм еще раз ярко продемонстрировало свободному миру, что русские способны на все».

Но вскоре начался ад. После закрытия «Радио Свобода» и «Голоса Америки» (иноагенты для всех времен и народов) пропагандисты бастуют на улицах. Стали не нужны рабочие на военных заводах — а зачем столько оружия теперь? Начались бои в Восточной Европе — страны соцлагеря начали делить земли меж собой. Президент США, проведя войну с Мексикой и высадку в Заливе Свиней, спутав Китай с Тайванем (кхе-кхе), нанес по острову пять ядерных ударов. Норвегия вторглась в Данию. Латинская Америка пошла войной на Британию. Ну а в Афганистане моджахеды порубили всю интеллигенцию и зажили как раньше, контрабандой и бандитизмом.

Выяснилась ужасающая правда. Оказалось, что само наличие России/СССР — это и был необходимый и важнейший противовес, который сдерживал мировой ад в промышленном масштабе. В процессе приспособления к новой реальности без Союза и без русских оказалось, что русские были нужны всем. И пришлось признать: русские скрепляли этот мир.

«А может быть, мы им смертельно надоели? Своей навязчивой придирчивостью, разглядыванием их нижнего белья под микроскопом, хвастливым рекламированием своего „свободного мира"»

Вот, пока вы читал это краткое изложение рассказа Лимонова, сколько раз вы ловили себя на мысли, что так и произошло? Долгое время мы, «варвары», были в тени, после исчезновения нашей страны. Но теперь мы вернулись. Чтобы наконец мир пришел в норму. И чтобы снова скрепить этот мир…

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит!

(Александр Блок, «Скифы», 1918 г.)

Продолжая мысль архиепископа Зеленоградского Саввы (Тутунова) об «Открытом русском космосе», необходимо подчеркнуть следующее. На протяжении длительного периода времени (1985 — 1999) в российской официальной общественной мысли преобладала мысль о интеграции России в западный мир. Многим тогда казалось (и эти иллюзии подогревались со стороны западных стран и их непосредственных интересантов), что включение России после самоубийства СССР в орбиту западных стран даст мощный импульс для последующего развития страны. Однако реальность как мы помним, оказалась гораздо страшнее. Период «перестройки», распада Союза и эпоха «первоначального накопления капитала» привела к обнищанию России, к почти полной утрате суверенитета и острой финансовой зависимости от Запада.

В этой связи, либерально-западническое крыло общественной мысли России потерпело сокрушительное фиаско, поскольку теперь любые схемы об интеграции РФ с Западом неизбежно ведут к опыту 1980-х и 1990-х гг., который едва не поставил вопрос о самом существовании России на мировой карте.

Начиная с 2000-х гг., в российской мысли начинает преобладать новый вектор — обращение в сторону Азии. В силу того, что с Западом нам оказалось не по пути, что еще раз подчеркнули события Русской весны и начало СВО, Россия начала выстраивать отношения разной степени крепости с азиатскими центрами силы. Основным философским обоснованием «разворота на Восток» стал феномен евразийского движения, сконцентрированного вокруг фигуры Александра Дугина. Во многом автор данных строк не соглашается с оценками и мнениями Александра Гельевича — вместе с тем, стоит признать его как ключевого философа современной России.

В постулировании общих и частных проблем текущего состояния российской идеологии (а равно и российского общества) и выводах по ним Дугин удивительно точен:

«Наше общество уродливо из-за культа чисто внешнего. Все внешнее само по себе омерзительно, если не является выражением внутреннего. Работать надо над своим внутренним миром. А для начала необходимо его в себе найти, обнаружить, отыскать, открыть. Человек начинается со знакомства со своей собственной душой. Вроде бы мы это знали всегда, но почему-то в последнее время совсем забыли. И рухнули».

Вместе с тем, необходимо признать правоту отца Саввы (Тутунова): евразийская модель во многом предполагает вторичность России, причем как по отношению к Европе, так и по отношению к Азии:

«Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, полагаю, что следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации».

Большую роль в становлении новой философской мысли могла сыграть Дарья Дугина (Платонова), дочь Александра Гельевича Дугина; к сожалению, ее трагическая гибель в результате теракта, спланированного украинскими силовиками 20 августа 2022 года, не позволила осуществиться многим идеям и задачам, которые теперь ставятся перед современными мыслителями. Однако то немногое, что успела создать Дарья Александровна за свою короткую жизнь, продолжает вдохновлять многих, кто задумывается о России и ее месте в современности и будущем.

Когда пытаются собрать воедино все мысли относительно рационального патриотизма, русской национальной идеи и любви к Родине, обычно предпочитают идти «от противного», в отрицании. Мол, вот это и это — не патриотизм и не русская идея. В этом смысле, проще разрушать, чем с нуля строить новое (и вообще, страсть к разрушению — это творческая страсть, как писал Бакунин), и честь и хвала тем немногим деятелям, кто идёт не путём отрицания, а путём созидания нового или умелого синтеза наработанных тенденций.

На этой же основе отрицания возникают любые споры между группами патриотического фронта — «красно-белые», национальные и интернациональные, имперские и сепаратистские. Сплошное «отрицание отрицания», как сказал бы Гегель. Люди часто мыслят ярлыками и штампами, они воспитаны в некой условной границе и не желают переступать проведённую в собственной голове черту, пытаясь уничтожить своего вербального оппонента.

Но. Когда ты идëшь строго по пути отрицания, не предлагая ни точки баланса, ни разумного взгляда на ход вещей, то часто ловишь себя на мысли: «Хорошо, вот это мы раздолбали — а что мы тогда, собственно, строим?».

Ломать, как известно — не строить. На этом вопросе даже успешные критики закусываются и снова обращаются к избитым и привычным штампам. Или начинают докапываться «до мышей» — например, унижать некие отдельные детали, характеризующую твою приверженность конкретной идее (например, уже набивший оскомину спор о косоворотке). На языке рабочих окраин это называется «поясни за шмот» — но проблема в том, что за спорами о форме мы рискуем не увидеть содержание. А ведь именно содержание, внутренняя Великая Идея, которая формирует русского патриота в массе своей, нам и нужна.

Прямо сейчас, в XXI веке. И желательно — уже вчера

Как и прежде, как и много раз в своей истории, Россия снова оказалась на историческом перепутье между Западом и Востоком. Однако ни тот, ни другой путь России не подходит — не в силу личных предпочтений или государственной политики, а в целом. Попытки выстраивать в России системы европейского или азиатского толка как-они-есть, вчистую копируя созданные шаблоны и векторы, принижая собственное значение, заранее обречены на провал. Россия воспринимает лишь элементы данных систем, при этом придерживаясь собственной логики и собственного целеполагания.

В этом смысле, современной России (а равно и России завтрашнего дня) остро необходим концепт синтеза идей, который примирит разнонаправленные тенденции без умаления достоинств каждой из них. Концепт, в котором наконец смогут ужиться западничество, славянофильство, либерализм, коммунизм, национал-патриотизм и многие другие политические и философские идеи прошлого. Концепт, в котором российская мысль переживет «встречу в новом месте» по мысли Н. В. Арутюнова, «в котором представители различных политических взглядов могут сойтись для возвращения сути существующих понятий и категорий, и выработки новых».

Какой именно? Ответ прост, и он объединяет противоречащие друг другу идеи Запада и Востока в полном русском синтезе. Его главный постулат: Россия — не геополитический Запад и не геополитический Восток.

Россия — это Север.

«Сейчас много говорится о поисках выборного пути, по какой модели следует развиваться нашему государству — Восток или Запад, Европа или Азия. Для меня эти вопросы давно сняты… Согласитесь, находясь, к примеру, в Магадане или Петропавловске-Камчатском очень смешно наблюдать по телевизору рассуждения высоколобых политологов, сидящих в телестудии, о том, что мы Европа. Мы — Север, объединяющий Восток и Запад, и это звучит вразумительно и для тех, кто живёт на Псковщине, и для тех, кому суждено было родиться на Колыме. У нас свой, ни на кого не похожий путь».

Эти слова сказаны не сегодня и не вчера. Эти слова 17 лет назад, в невозвратимом 2007 году, произнес российский музыкант, лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев — и именно эта мысль легла в основу его альбома «Стать Севера». Отмечая претенциозность российских политологов и мыслителей, которые постоянно пытаются натянуть Россию то на западные, то на восточные рельсы, рок-музыкант (человек не принадлежащий к философской элите!) еще 17 лет назад дал четко и ясно понять, что у России есть особый путь, по которому она движется:

«Родина является одним единым великим целым, не дробясь на части света».

С той поры идея о том, что Россия не принадлежит ни Востоку и Западу, что наша страна имеет собственную логику и собственное северное целеполагание, периодически появляется в статьях, однако полноценного развития получает нечасто. Первым полноценным манифестированием концепции «цивилизации Севера» можно назвать статьи общественного деятеля Олега Васильевича Розанова. Он отмечает, что, с учетом все более разрастающихся аппетитов Запада и противовеса в лице Востока России нужно новое геополитическое мышление, которое гораздо более четко прослеживает нашу логику и нашу самостоятельность как мировой державы и центра силы.

«Хорошо уже, что за 30 лет мы хотя бы осознали себя особой цивилизацией: „Это не Россия находится между Востоком и Западом. Это Восток и Запад находятся слева и справа от России“. Однако парадигма восприятия осталась той же… Выход из этой дурной бесконечности — Север. Мы живем в собственной северной культурной матрице со своими ценностными ориентирами и предпочтениями. И разговаривать с цивилизационными оппонентами мы будем как Север — уверенно и хладнокровно».

Мысль Олега Розанова продолжает и публицист Владимир Можегов: в своей статье от 2021 года он подчеркивает, что евразийская модель, утверждая взгляд на Россию как на отдельную цивилизацию, не делает следующий шаг к автономии России от оси Восток-Запад: имея сразу несколько полюсов (монгольские корни, Рим, Византия и Туран), евразийская мысль попадает в умственную ловушку. При этом, отмечу, что евразийская модель зачастую выносит за скобки связи России и Европы, в том числе преемственные от северной военной аристократии.

«В самом деле, если Россия не Восток и не Запад, что же она тогда в географическом (хотя бы) смысле? Конечно же, она — Север! Давайте уже наконец посмотрим на себя в планетарных (как это только и возможно, говоря о России) масштабах. Мы увидим колоссальную территорию, стягивающуюся к Северному полюсу и венчающую собой всю нашу планету. Это и есть наш мир: мир близких, как нигде, звезд, мир белого безмолвия, полюса всечеловеческого духа. Мир, откуда открывается свой, новый, огромный и во многом иной взгляд на все: и на Америку, и на Китай, и на Европу, и на Азию».

С началом СВО геополитический концепт Севера оказался отставлен до будущих времен. Однако кто сказал, что он не имеет права на существование? И вот, недавно эта мысль вновь прозвучала — теперь уже из уст главы группы компаний «Царьград» Константина Малофеева:

«Надо прекратить себя относить сугубо к Западу, мы же с Западом воюем. А мы тогда кто, если мы с ним воюем? Если же мы называем себя Востоком, то получается, что мы — то же самое, что Китай, Корея и Япония? Ну, тоже вроде нет. Дело в том, что мы и не Запад, и не Восток по отдельности. Мы — Север. Севернее нас никого нет»…

Итак, что же стоит вкладывать в понимание России как цивилизации Севера?

Во-первых, находясь аккурат между Западом и Востоком, Россия способна принимать к себе различные элементы европейской и азиатской систем. Логика выбора чаще всего пролегает не в рациональном выборе — а в экзистенциальном. Россия выбирает сердцем — и выбор делается в пользу того, что способно дать цивилизации Севера новый импульс к движению и развитию. Россия и становится сама по себе «новым местом», в котором, как в плавильном котле, могут соединиться несовместимые понятия с тем, чтобы в итоге родилось новое и уникальное.

Корень данной цивилизации, как мы знаем еще со школьной скамьи, формируется с конкретной точки прихода Севера на данные земли — а именно, с призвания варягов на Русь в 862 году. Приглашая к себе северную военную аристократию, сила которой уже составляла значительные проблемы для нарождающегося Запада, наши предки тем самым заложили ключевой принцип новой цивилизации Севера — военное братство. Наша цивилизация формируется из борьбы с внешней угрозой — отражая набеги кочевых племен, вставая против татаро-монгольского ига, в борьбе с Литвой и Польшей, в огне Северной войны, в борьбе с Наполеоном и Гитлером, в защите русского населения Донбасса и Новороссии.

Вместе с тем, преемственность от военной аристократии влияет еще на один аспект цивилизации Севера — а именно, на духовную борьбу. В любом противостоянии России и ее противников неизбежно встает духовный аспект — защиты веры и создания воинства Духа, готового отражать любые экзистенциальные угрозы. Крещение Руси, проведенное силами потомков той самой военной аристократии Севера, привело к тому, что духовная борьба, противостояние за сохранение исконной веры стало краеугольным камнем силы русского духа и его направленности.

Здесь, кстати, происходит один важный момент — и сейчас я скажу одно страшное слово. Экспроприация. Принимая силу и мощь от Севера, русская цивилизация легко может забрать себе то, что придумано не ими — однако совпадает по экзистенциальному смыслу с нашим бытием и не отвергается на внутреннем уровне.

Мы легко приглашаем к себе варяжскую военную аристократию — и тем самым зарождаем основу нашей государственности.

Мы принимаем христианство от Византии — и тем самым получаем светоч веры, который нам теперь предстоит защищать.

Мы боремся с татарским нашествием — и, забирая себе отдельные новации, введенные Великим монгольским улусом, побеждаем нашего захватчика в конечном итоге.

Мы перенимаем императорский венец от Рима через Константинополь — и создаем великую империю, которая будет простираться от Балтики до Тихого океана.

Мы перенимаем западные тенденции в петровское время, поскольку иначе России было бы не выжить — и в итоге создаем «судебный приказ Европы» по мысли Пушкина, да и саму русскую культуру во многом транслируем на Запад.

Мы перенимаем коммунизм у Маркса и Энгельса — и он падает на благодатную почву русского мессианства и подвижничества, в результате чего Советская Россия достигает невиданного доселе прогресса.

Даже в темный период после самоубийства СССР мы забираем элементы демократического устройства и формируем суверенную демократию — независимую и самостоятельную. А прошедшие войны в Чечне и Южной Осетии, прошедшие СВО солдаты и офицеры Вооруженных Сил РФ, бывшие ополченцы ДНР и ЛНР, бойцы ЧВК «Вагнер» и многие другие воины современности — сегодня занимают место новой военной аристократии Севера.

Суть ясна. Мы можем забирать то, что создано не нами и нам изначально не принадлежит. Мы можем это захватить как трофей или получить в дар. Но мы сделаем это своим и сделаем по-своему. Своими руками.

Важно подчеркнуть при этом, что, вне зависимости от той идеологии, которую принимает официальная политика государства Российского, для самого человека, рожденного в логике Севера, важен не государственный или политический строй, не концепции узколобых политологов, от которых за версту веет нафталином (если не, прости Господи, формалином) — а сама Россия. Во всем ее многообразии, во всех возможных проявлениях и во всех ее гранях; предательство одного вектора в угоду другому расценивается Севером как предательство своей натуры. Именно об этом в своем «Простом правиле для российского гражданина» когда-то написал Эдуард Лимонов:

«Во всех международных конфликтах, в которых участвует Россия — безошибочно принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: „Россия, — всё, остальное — ничто!“

Те, кто позволяет себе принимать сторону врагов России — отпетые самые настоящие предатели Родины, без кавычек, из компании Иуды, полицаев, власовцев и другого подобного исторического сброда. Тут никаких сомнений не может быть».

И да, это может бесить наших противников — но суть в том, что Север нельзя игнорировать и нельзя перекинуть на другие рельсы Запада или Востока. Север всегда будет идти своим путем, главным вектором которого будет сама Россия, сам Север. О том же пишет и Владимир Можегов спустя много лет после правила Лимонова:

«Да, мы судим обо всем, судим по-своему, и имеем на это право. Мы достаточно велики, и обладаем достаточно широкой душой (что доказали Пушкин и Достоевский), чтобы вместить все вещи этого мира и иметь обо всем свое мнение, а любое чужое — мерить своим аршином. А если кому-то это не нравится — ему придется просто с этим считаться. Поскольку мир без России не имеет смысла: ни для нас, ни для вас, наши дорогие друзья и партнеры, даже если вы это до сих пор и не поняли».

В этой логике, кстати, внезапно заполняется одна из ключевых лакун русской мысли — а именно, феномен «ничтойности» России по мысли П. Я. Чаадаева, или «русской пустоты», если следовать описанию философа Н. К. Сюндюкова. Чаадаев писал, что русская история представляет собой «ничто», ноль, пустое пространство — в ней одновременно сосуществуют разнонаправленные векторы, которые собираются (казалось бы!) в хаотичном движении. Но в том и суть, что сила Севера — в экспроприации всего того, что не уничтожает нас, но дает пищу к размышлению, силу для дальнейшего действия и повод к движению. А значит, российская история — не пустая, она заполнена живой идеей и собственной логикой, не уместной ни Западу, ни Востоку.

Это и есть русская жизнь. Это и есть — мы, воины Севера. Военная аристократия и воины Духа. Цивилизация, которая может принять к себе всех причастных — и создать тот самый Открытый русский космос, новое пространство идей и смыслов.

Конечно же, подобного рода рассуждения будут неполными без дальнейшего осмысления представленных выше тезисов. Перед вами — всего лишь черновик русской идеологии, ее небольшой набросок, который я счел своим долгом представить на суть уважаемой публики. Все это — вопросы, которые требуют серьезного и вдумчивого обсуждения; и я призываю вас принять участие в этом диалоге.

Пока же могу сказать главное. Суть России как цивилизации Севера — это выбор в пользу нашей собственной жизни. Мы вольны выбрать тот или иной путь, который лежит прямиком через наше сердце, и при этом не разрушать то, что создано до нас, нашими предками. Нам не обязательно запихивать себя в «железную деву» западного рационализма, или же полностью отдаваться на волю восточной хитрости и коварству.

Мы вольны выбирать то, что близко нашему северному уху, что созвучно идеям воинского братства, идеям веры (смею заметить — не только христианской веры, но и вообще духовного пути), вечному русскому мессианству, идеям соборности и подвижничества, а также поиску справедливости — то есть всему, что созвучно нашим сегодняшним нуждам и чаяниям. Мы вольны любить и вольны ненавидеть. Но самая суть России проистекает из нашего сердца, закаленного в боях и молитвах, в надеждах и порывах души.

Все это — мы.

Николай Андреев (Комиссар Яррик). Санкт-Петербург, 8-10.09.2024

Как Турция оправдывала аннексию севера Сирии

Как США воруют нефть в Сирии под предлогом «борьбы с терроризмом»

К чему привели советы аналитиков центра RAND по сдерживанию России

My conviction is stronger today as I fight to uncover your sacred lie — and the fear isn’t going away as the soldiers still die… ©

Когда в 2020 году вышла статья проекта Astra Militarum «Поваренная книга русофоба» о докладе центра RAND Corporation, посвященному сдерживанию интересов России, мир был совершенно другим. Единственное, что заботило тогда обывателей по обе стороны земного шара — это эпидемия COVID-19, а также методы борьбы с вышеуказанным вирусом. Конспирологи всех мастей твердили о всемирном заговоре фармацевтов и отказывались от лечения в угоду собственным голосам в голове. А в это время западные специалисты, ведомые советами докладчиков из центра RAND, замешивали кровавую пасху на адской кухне где-то в степях Украины…

Спустя три года советы аналитиков центра RAND применяют ведущие американские институты для того, чтобы продолжить большую антироссийскую игру, включающую в себя также ужасающую военную деятельность на Украине и в других странах. По лекалам, описанным в докладе американской некоммерческой организации, прямо сейчас действуют эмиссары США в странах Закавказья, в Средней Азии, а также в европейской части постсоветского пространства.

Вместе с тем, ситуация на Украине, созданная не в последнюю очередь по советам американских аналитиков, дошла до определенной точки бифуркации, в которой вчерашние борцы с «русскими интересами» уже не так горят желанием насолить своему оппоненту. Начало и дальнейшее развитие СВО на Украине спутало американским «ястребам» карты — надежды на развал России посредством развязывания «второго Афганистана» не оправдались, и в итоге эффективным менеджерам в Вашингтоне пришлось искать способы, как превратить затяжную войну в бизнес-проект.

О том, как аналитики центра RAND, руководствуясь благими для США намерениями, вымостили дорогу в ад для всей Евразии, что из рецептов «поваренной книги русофоба» было зарыто в землю, а что — применяется по сию пору, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Если по каким-то причинам вы не видели первую нашу статью о докладе «Растягивая Россию: конкуренция с выгодных позиций» (Extending Russia: Competing from Advantageous Ground), выпущенном американским стратегическим исследовательским центром RAND в 2019 году — то я напомню вам основные постулаты этого уникального в своей паскудности опуса. Вместе с тем, настоятельно прошу вас ознакомиться с оригинальной статьей, равно как и с оригинальным документом — это даст вам существенную пищу для размышлений на несколько ближайших лет.

Целью доклада было изучение ряда возможных средств для «растягивания сил» РФ — то есть «ненасильственных методов, которые могут поставить под удар военную или экономическую ситуацию России или политическое положение внутри страны и за рубежом». Заказчиком данного исследования выступило Управление четырехлетнего анализа офиса заместителя начальника штаба G-8 (по финансовому учету и контролю) Главного штаба ВС США — хотя аналитики подчеркивали, что предлагаемые ими методики могут быть полезны для других представителей американской политики.

Рецепты, предложенные аналитиками RAND, подразделяются на несколько крупных блоков — экономический, идеологический, авиакосмический, морской и геополитический. Обо всех идеях вы можете почитать в оригинальном документе — нас же интересуют шесть «геополитических мер», которыми американский аналитический центр потчевал своих заказчиков:

С момента публикации доклада, который произвел в свое время фурор в экспертном сообществе, прошло почти четыре года. За это время на постсоветском пространстве существенно изменилась и военно-стратегическая ситуация, и политическая конъюнктура, однако Штаты до сих пор в своей первооснове держат в уме советы, которые давались стратегами из RAND. Давайте же и мы посмотрим, как трансформировались методы США по методичкам аналитиков — и куда они завели западных политиков и военных.

Пойдем в обратном порядке и начнем с Молдавии и ее надежд на вывод российских миротворцев из Приднестровья. Как мы помним, ситуация в Молдавии резко изменилась в 2020 году, когда пришедшая к власти госпожа президент Майя Санду заявила о необходимости вывода миротворцев — несмотря на то, что присутствие России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей.

Практически сразу после прихода к власти Санду заявила о жестком подходе в решении замороженного конфликта, что неизбежно ведет к новому витку противостояния, некогда потрясшего весь русский мир. И это заявление главы государства, у которой официально в кармане лежало два паспорта — молдавский и румынский — в точности отражает методичку, предложенную аналитиками центра RAND.

Напомню, что в докладе от 2019 года американские стратеги предлагали призвать Молдавию прекратить действие Соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы» от 21 июля 1994 года, которое служит правовой основой для пребывания в регионе российских миротворцев — чтобы увеличить дипломатические издержки для России. Об этом же соглашении неоднократно заявляла и Майя Санду, надеясь продавить эту инициативу за время своего правления.

О том, что происходило в Приднестровье в ходе вооруженного конфликта — читайте в статье проекта Astra Militarum.

Спустя три года, за которые регион пережил несколько хлестких выпадов со стороны правительства Санду, провокации молдавских журналистов и несколько нападений, вопрос о разморозке конфликта в Приднестровье остается открытым. На фоне разрастающейся антироссийской истерии в Европе президент Молдавии в который раз потребовала от России вывести группу войск из региона для того, чтобы «сохранить нейтралитет» Молдавии в текущей ситуации на Украине.

Впрочем, в словах молдавской госпожи лидера кроется истинное византийское коварство — вывод миротворческого контингента РФ из Приднестровья неизбежно приведет к распечатыванию застарелого конфликта между Кишиневом и русскоговорящим населением региона. Однако кровавая бойня на Днестре, по-видимому, не заботит ни саму Санду, ни ее соратников на Украине, ни кураторов из США и Евросоюза — ни тем более аналитиков из центра RAND, которые в своем докладе лишь предупреждали о «дополнительных расходах» Штатов и союзников.

С учетом программ и пакетов военной помощи для соседней с Молдавией страны, нетрудно догадаться, что имеется в виду под «дополнительными расходами».

Впрочем, пока что у кровавого исхода раскачивания обстановки в Молдавии нет возможности для реализации, даже несмотря на попытки правительства Санду продвинуть вывод российских миротворцев из Приднестровья. Главным камнем преткновения на пути у «реформаторов» остаются сами граждане Молдавии, у которых разворачивание нового конфликта в Приднестровье вообще не находит отклика. Во-первых, многие молдаване прекрасно помнят, что произошло в 1992 году на берегах Днестра — особенно после того, как силы 14-й армии присоединились к приднестровскому ополчению и отразили натиск молдавских войск. А во-вторых, у граждан Молдавии есть гораздо более насущные проблемы — в частности, перманентный экономический кризис в стране, который вынуждает значительную часть народонаселения уезжать из страны в поисках лучшей жизни.

С таким настроением, как говорится в старом анекдоте, слона не продашь. Однако американские НКО и их ставленники в высших эшелонах власти в Молдавии настойчиво пытаются продать идею о войне молдавскому населению, что соответственно приходится учитывать и России.

Геополитический фронт в Средней Азии рассматривался аналитиками RAND в большей степени как побочный. В докладе отмечалось, что удар по российскому влиянию Средней Азии был бы очень трудным и дорогостоящим. А потому, говорилось в документе, следовало бы наладить более глубокие экономические отношения с центральноазиатскими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но не с самим институтом ЕАЭС. В перспективе, считали аналитики, это способствовало бы более широкому проникновению в регион и вытеснению российского влияния в Средней Азии.

Как итог — с 2019 года (а если брать шире — то в принципе с 1991 года) постсоветские республики Средней Азии в буквальном смысле лихорадит от нескончаемых волн социальных потрясений, протестов и «оранжевых революций». В октябре 2020 года вспыхнули очередные протесты в Киргизии, которые привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Не обошлось, к сожалению, и без кровопролития. В 2021 года произошли вооружённые столкновения на киргизско-таджикской границе — конфликт разгорелся из-за спорных территорий, в верховьях реки Исфара, которые каждая из сторон считала своими. Конфликт разгорелся еще раз в 2022 году: в этот раз центром событий стала Баткенская область, на территории которой находятся семь (!!!) анклавов, принадлежащих сразу трем государствам — Киргизии, Таджикистану и Узбекистану.

Из всех некогда братских республик особо выделился Казахстан — своеобразная «витрина» постсоветской Средней Азии. Произошедшие в этой стране события еще раз показывают, что аналитики центра RAND не зря получают деньги в вечнозеленой валюте. Все это тем более неожиданно и неприятно, если вспомнить, что Россия спасла Казахстан от неминуемой «оранжевой революции» и смуты.

В самом начале 2022 годе в стране начались беспорядки, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ — протестующие громили правительственные здания и даже захватили аэропорт Алматы. Осознавая, что ситуация в Казахстане может выйти из-под контроля в любой момент, 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к другим странам — членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении протестов, после чего началась операция стран-участниц организации в Казахстане, продлившаяся всего неделю. За это время в стране был восстановлен конституционный порядок, и теперь о страшных событиях января 2022-го напоминает мемориал «Тагзым» в Алматы в память о 257 погибших в ходе протестов.

Вместе с тем, события 2022 года имели еще один важный момент — а именно, деятельность различных прозападных НКО в Казахстане, которые пытались оседлать волну протестных настроений. Попытка госпереворота в лучших традициях американских методичек им не удалась — однако стараниями прозападных структур, вросших в структуры власти Казахстана, в стране особо сильно развилось крайне предвзятое отношение к России и русским в целом. Несмотря на то, что торговый оборот двух стран в 2023 году достиг рекордных $26,1 млрд, в самом государстве притесняют школьников за русский язык, а также проводится политика декоммунизации. Российские СМИ становятся неугодными казахскому правительству (пример — запрет вещания в Казахстане телеканала «Царьград»), а принадлежащие российским добывающим компаниям месторождения пытаются под шумок передать в пользование западных инвесторов.

Вот и получается, что методы «мелких побед», выбранная аналитиками центра RAND для продвижения свои интересов в Средней Азии, приносит свои плоды. Другое дело, что от всех этих плодов за версту несет горелыми покрышками…

Что в октябре 2020-го, когда я готовил к публикации первую статью по теме противостояния США и России на постсоветском пространстве, что в сентябре 2023-го, Закавказье остается территорией, наполненной под завязку противоречиями и сложностями всех мастей. Особенно в связке с тем, что аналитики RAND предлагали усиливать противоречия между странами и игроками в Закавказье — и спокойно пожинать очки влияния на этом фоне. Словно эффективные кризис-менеджеры, которые сами создают трудности, а потом героически с ними борются.

И последние события в регионе лишь подтверждают эту горькую максиму.

Начнем наш краткий обзор с Грузии — там происходят интересные события, связанные с противоречиями внутри правительственных структур относительно экономических и политических связей с Россией. Лакмусовой бумажкой для спора стала недавняя отмена Россией визового режима для Грузии и возобновление прямого авиасообщения. Правительство Грузии в лице премьер-министра Ираклия Гарибашвили назвало положительным решение российской стороны. А в это время президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство республики в ссоре с западными партнерами и сближении с Россией — продвигая, таким образом, дальнейшую евроинтеграцию.

«Мы враждуем и ругаем наших друзей, партнеров, страны, которые 30 лет протягивают нам руку помощи, помогли в строительстве и формировании государства. Зато тех, кто оккупирует наши территории, тепло встречаем и бережем», — заявила она.

Вместе с тем, США через своих ставленников и подконтрольных некоммерческих организаций сохраняет самый важный инструмент давления на правительство Грузии — а именно, массу народа, которую можно в любой момент поджечь. Как мы помним, такие массы поджигали Сакартвело за последние 30 лет не один раз, и всем грузинским политикам рано или поздно приходится сталкиваться с огромными потоками генерируемой через американские НКО ненависти. Кому-то удавалось сдерживать настроения масс или даже возглавлять их, а кого-то на волне протестов выносили из кабинетов, в том числе и вперед ногами.

Вот и сейчас людские массы имеют особые взаимоотношения с правительством Грузии. Еще одной лакмусовой бумажкой стал «Закон о прозрачности иностранного влияния» — проект закона, который регулировал бы деятельность иностранных агентов в Грузии. Тогда, как мы помним, НКО хотели обязать регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», если их иностранное финансирование составляет более 20% от их совокупного дохода. Ответом со стороны грузинской улицы и окормляющих ее американских политтехнологов стала серия уличных протестов, под давлением которых правительство Грузии отозвало нашумевший законопроект. Но, что характерно — в этот раз на помощь беснующейся толпе на улице пришла президент Грузии: Саломе Зурабишвили, которая уже не первый год критикует более сдержанные шаги правительства Гарибашвли, поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.

Что характерно — свои «лучи добра» Зурабишили слала протестующим, выступая во время визита в Соединенные Штаты. На каноничном фоне Нью-Йорка и Статуи Свободы грузиский лидер заявила, что продвигаемый правительством и правящей парией закон об иноагентах «написан под диктовку Москвы» и свободной Грузии (точнее, американским НКО, ведущим свою работу в Грузии) он не нужен.

«Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию».

К этой поездке грузинской госпожи президента также есть серьезные вопросы аналитиков, поскольку сразу по ее итогам стало известно, что Штаты чуть ли не в приказном порядке требуют от Грузии полного присоединения к антироссийским санкциям. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с Зурабишвили склонял ее к поддержке санкций против России и втягиванию Тбилиси в массированную поддержку украинского режима.

«Стороны обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией с более чем 30 союзниками и партнерами», — говорится в заявлении по итогам встречи.

Правительство же Грузии в лице Ираклия Гарибашвили, хоть и не является «пророссийским», как его называют оппоненты, все же пытается сдержать оголтелый натиск Запада на свой суверенитет и не спешит выкручивать санкционный режим на полную катушку. Гарибашвили уверен, что провокаторы в лице украинских политиков и их западных покровителей очень хотят втянуть Грузию в конфликт с Россией — и тем самым довести страну до состояния, в котором она оказалась после событий 2008 года. Отказ от полного ввода антироссийских санкций премьер Грузии считает оправданным, так как взаимные экономические связи с РФ удерживают на плаву собственную грузинскую экономику. И пока ведомая американскими специалистами президент Зурабишвили требует от правительства ужесточить контроль на границе, пересмотреть визовый режим для граждан России, сносить памятники советским военным и вводить прописанные в Вашингтоне санкции, правительство пытается сдержать натиск на суверенитет Грузии.

Но американские НКО, в руках у которых находится тот самый доклад центра RAND с требованием «усиливать противоречия» в Закавказье, не дремлют…

Впрочем, противоречия в Грузии меркнут и тускнеют на фоне непрекращающейся распри между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Прошедшая в 2020 год Вторая Карабахская война показала, что правительство Армении во главе с Николом Пашиняном оказалось не готово к сдерживанию угрозы со стороны азербайджанских военных и их союзников из Турции. Ввод миротворческого контингента России и фактическое принуждение сторон конфликта к миру, которое провел Владимир Путин в ноябре 2020-го, отсрочило осложнение обстановки. Но к 2023 году противоречия между Баку и Ереваном снова дошли до критической отметки, и сейчас мы морально и физически готовимся к новому возможному витку конфликта в Карабахе.

Сразу после окончания войны в Карабахе Армения столкнулась с огромным политическим кризисом. В Ереване и в других городах страны вспыхнули массовые акции гражданского неповиновения и протесты разных гражданских групп. Итогом кризиса стали выборы в Армении, на которых, к удивлению манифестантов, вновь победил Никол Пашинян. Обстановка на границе Армении и Азербайджана, да и самой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, время от времени приобретала опасный характер и влекла за собой гибель мирных жителей. Огромную роль в их разрешении сыграли российские миротворцы, которые взяли на себя урегулирование конфликтов на местах.

Однако, как говорится в одном известном афоризме, фарш невозможно прокрутить назад — новый виток противоречий в Закавказье разгорелся прямо на наших глазах.

Поводом для напряженности в регионе стала гуманитарная блокада Карабаха азербайджанскими пограничниками, а также прошедшие выборы президента Нагорно-Карабахской Республики. 7 сентября Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом, и что ситуация в любой момент может приобрести взрывоопасный характер. МИД Азербайджана назвал это заявление «политической манипуляцией» и заявило в ответ, что Армения и руководство Карабаха «не заинтересованы в мирном урегулировании».

Любопытно, что на фоне межгосударственных противоречий, в Армении снова начались нехорошие тенденции в отношении связей с Россией. В той или иной мере он не заканчивались никогда, в силу того, что тот же Пашинян долгое время считался ставленником фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса, но интенсификация напряженности вокруг Карабаха еще сильнее высветила неприятные грани армянской политики. Так, 24 августа погранслужба ереванского аэропорта Звартноц отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. На днях, накануне крупного медиасаммита «Россия-Армения» были задержаны его основные организаторы, пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян.

Масла в огонь добавил и сам Никол Пашинян: в своем недавнем интервью газете La Repubblica премьер Армении предположил, что Россия якобы «отдаляется» от Южного Кавказа. Тем самым еще раз премьер Армении продемонстрировал, что в любой нестабильной ситуации он выберет ту точку зрения, которую ему нарисуют в Вашингтоне.

«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — сказал премьер.

На фоне таких заявлений Пашиняна становится понято, почему и зачем в Ереван за последний год зачастили эмиссары различных американских и британских НКО, для чего в прошлом году в Армению приезжала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и как так получилось, что жена Пашиняна Анна Акопян поехала на место провокации в Буче. Представители прозападных организаций активно наседали на правительство Армении в надежде на то, что Пашинян попытается разорвать отношения с Россией — выведя миротворческий контингент из Карабаа или российский контингент из 102-й базы в Гюмри. И, словно в поддержку чаяний западных специалистов, Армения активно поддерживает Украину — шлет в Киев грузы с гуманитарной помощью и участвует в кровавом спектакле вокруг многострадальной Бучи, созданном ради пиара украинского режима.

Вот так через усиление огромного количества противоречий, предложенное центром RAND в своем докладе трехлетней давности, Запад получает все больше возможностей давить на Россию в нестабильном регионе. И самое печальное здесь — то, что единственной по-настоящему проигравшей стороной в действиях Запада в Закавказье остается Карабах и его жители. Помимо инцидентов на границе между странами, на территории Карабаха разворачивается гуманитарный кризис: местные журналисты сообщают о резком ухудшении здоровья новорожденных, нехватке основных продуктов питания, невозможности собирать мусор из-за отсутствия топлива и угрозе водоснабжения. Введенная Азербайджаном гуманитарная блокада повлекла за собой большие потери среди мирного населения региона.

И только небесам известно, когда страдания жителей Карабаха наконец закончатся.

Ремарка из 2025 года: Часть о Карабахе была написана буквально за несколько дней до начала событий, приведших к ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и фактическому поражению карабахсих армян. Арцах капитулировал перед новой угрозой со стороны Азербайджана буквально за сутки, а правительство Армении не смогло остановить силы реваншистов. Страшнее другое: проиграла не конкретная страна — проиграли люди, жившие на своей земле и вынужденные с этой землей проститься навсегда…

Пожалуй, самые удивительные метаморфозы за последние три года коснулись страны, от которой еще совсем недавно аналитики RAND ожидали полного отказа от взаимоотношений с Россией. Речь, конечно же, идет о Белоруссии, которую в прошлый раз в 2020 году мы оставили в состоянии серьезной нестабильности. Из которой республика под руководством Александра Лукашенко и при поддержке России вышла еще более сильной, уверенной и сплоченной — что стало полной неожиданностью для американских стратегов и кураторов.

В белорусский проект Запад решил вложиться по полной в 2020 году, и об этом мы подробно рассказали в нашей первой статье. Однако к 2023 году ситуация в Белоруссии перевернулась в буквальном смысле с ног на голову — пережитые протесты и беспорядки лишь укрепили белорусскую вертикаль власти и сплотили народ вокруг фигуры Александра Лукашенко. Американские специалисты тогда выбрали для удара по Минску стратегию, хорошо известную нам по событиям в Венесуэле — с созданием альтернативной фигуры «президентки в изгнании» Светланы Тихановской и ее пиаром во всех возможных средствах обработки сознания.

Но здесь и была зарыта собака: фигура тщедушной Тихановской, выехавшая вперед только благодаря случайности (пришлось выдвигаться в кандидаты в президенты вместо задержанного мужа-оппозиционера) вообще не импонировала большей части народонаселения Белоруссии. Последовательная прозападная политика, заискивание перед «гегемонами» в лице США и Евросоюза окончательно оттолкнули граждан Белоруссии от фигуры Тихановской.

Простить белорусскому президенту тот факт, что все планы Запада в отношении бело-красно-белого «майдана» пошли прахом, в больших американских и европейских кабинетах не смогли. На раскачивание Белоруссии были выделены огромные средства — не только финансовые, но и медийные: все мы помним, как базирующееся в Польше издание NEXTA создавало отрицательную повестку против Лукашенко, а в соцсетях крутился мем либерального характера про «Трехпроцентного» президента. Мы видели, как те же самые «люди со светлыми лицами» из США и ЕС поддерживали протесты в Белоруссии, поддерживали Тихановскую и обвиняли Лукашенко во всех смертных грехах.

Но Минск выстоял — благодаря железобетонной фигуре белорусского президента. К Лукашенко могут быть самые разные вопросы в политических и социальных сферах — но то, что глава Белоруссии не дурак, сомнений не вызывает. Консолидировав огромный кредит доверия и поддержку населения, Лукашенко показал, что курс, выбранный правительством на суверенитет, взаимное сосуществование и партнерство с Россией, в том числе в рамках Союзного государства, остается прежним. Благодаря проявленной твердости Минск получил большие возможности для экономического и политического развития.

Экономические преференции, полученные Белоруссией, заключаются в новых деловых и торговых связях с Россией. Еще в 2014 году, на волне первых антироссийских санкций Белоруссия стала удобным хабом, связывающим Россию с европейскими странами — все мы помним хохмы в соцсетях про «белорусский пармезан» и морепродукты из страны, не имеющей связи с морем. Сейчас же, на фоне нового витка антироссийских санкций, белорусские предприятия получат широкие возможности для делового оборота с РФ. Автор этих строк, проработав два года с одним из российских порталов о промышленности, своими глазами наблюдал ежедневные сообщения о новых подписанных контрактах с белорусскими компаниями, новых поставках техники и иной продукции по каналам Союзного государства.

В политической же сфере, особенно в ее военно-политической компоненте, Белоруссия из страны, в которой полыхают завезенные Западом протесты, превратилась в крепкого военно-стратегического и политического союзника России. Конечно, многие раньше упрекали белорусское руководство в «многовекторности» — однако происходящие события на Украине, о которых мы скоро поговорим предметнее, еще плотнее сблизили Москву и Минск. «Друзья познаются в беде» — это выражение как нельзя больше подходит к ситуации: Лукашенко поддержал признание Россией ДНР и ЛНР, поддержал начало специальной военной операции по демилитаризации Украины, сотрудничает с российскими военными, предложил свое решение по итогам «Марша справедливости». Без прямого вступления в затяжной конфликт Белоруссия активно подтягивает свои вооруженные силы, выставляя полноценный барьер для продвижения Штатов и их сателлитов на западных рубежах.

Знали ли бы аналитики RAND, что благодаря их попыткам разорвать отношения Москвы и Белоруссии, сейчас Минск будет размещать на своей территории тактическое ядерное оружие РФ, усиливать совместную авиагруппировку Союзного государства, а армию Белоруссии будут учить закаленные в боях по всему миру штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» — триста раз бы подумали, прежде чем начинать цирк с Тихановской. Впрочем, Минску не стоит расслабляться: им в новом статусе «засечной черты» русского мира предстоит сделать немало для того, чтобы полностью отвадить от себя угрозу западных «ястребов».

Когда текст RAND выходил на свет, ситуация в Сирии была фактически предрешена не в пользу американских чаяний. Программа помощи сирийским боевикам так называемой умеренной оппозиции, свернутая администрацией Трампа, при правлении Джо Байдена продолжила редеть. На данный момент, согласно документам Министерства обороны США, программа обучения и оснащения сирийских боевиков работает только в отношении двух ключевых проамериканских формирований.

Для чего оказывается помощь боевикам в Сирии, можно понять из недавних документов, опубликованных сирийским Министерством иностранных дел. По их данным, американские военные и лояльные им группировки боевиков занимаются расхищением сирийской нефти и газа. Кроме того, как отметили в МИД Сирии, действия американского контингента подрывают гуманитарную ситуацию в стране и подрывают благосостояние сирийских граждан. Сирийские власти даже подсчитали, что урон, нанесённый армией США нефтедобывающей инфраструктуре Сирии, оценивается в $115,2 млрд — причем прямые потери только в нефтяном секторе составляет $27,5 млрд.

О каких же группировках в Сирии теперь заботятся американцы? В первую очередь, речь идет о «Сирийских демократических силах» (SDF) — курдско-арабской коалиции вооруженных группировок, сохраняющих свой контроль над восточной частью страны. По данным Пентагона, по официальной программе от американских военных тренируются силы спецназначения в составе SDF и отряды внутренней безопасности «Асайиш» — это далеко не полный состав группировки, а лишь отдельная ее часть. Такого количества подготовленных боевиков вполне хватает Штатам для обеспечения своей преступной деятельности по незаконной добыче и хищению сирийской нефти — хотя сейчас Белый дом и не говорит о том, что «ему нравится сирийская нефть», правительство Байдена все равно по-тихому выкачивает богатства из недр разодранной в клочья страны.

Во-вторых, свою часть американской помощи получают боевики группировки «Джейш Магавир ат-Таура» — по сути, тюремщики лагеря беженцев Эр-Рукбан, о ситуации с которым мы писали ранее. Здесь количество боевиков также стремительно сокращается — на фоне катастрофического положения в 55-км зоне оккупации США в Ат-Танфе, отдельные отряды боевиков, прихватив с собой полученное от американцев вооружение уходят на территории, подконтрольные сирийскому правительству, пользуясь объявленной Дамаском амнистией. Иные же продолжают террористическую деятельность, растворяясь в сирийской пустыне и примыкая к недобитым ячейкам «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Текущее количество и качество сирийских боевиков под американским протекторатом — лишь одно из печальных следствий провала США в Сирийской Арабской Республике. Как мы помним, первая большая попытка вооружить сирийскую оппозицию совместно с Саудовской Аравией в 2013–2014 гг. привела к тому, что огромные ресурсы и часть вооружения попали в руки к боевикам ИГ. Вашингтон тогда надеялся подготовить армию из 15 000 повстанцев для борьбы с «Исламским государством», и в теории — против Дамаска. Однако теперь суммы, выделяемой бюджетом США, хватает только на несколько отрядов курдских «коммандос», идеологическую подпитку для курдских «полицейских» и 500 боевиков в Ат-Танфе. Жалкое и душераздирающее зрелище.

На этом моменте вы, конечно можете спросить — а как же недавнее обострение обстановки в Сирии, о котором недавно писали наши коллеги? Начнем с того, что арабские племена, живущие под курдско-американским владычеством на севере и востоке Сирии, периодически устраивают различные акции неповиновения — от протестов и забастовок до боестолкновений с курдскими «полицейскими». Чаще всего, таким образом арабские племена пытаются выбить себе какие-нибудь преференции — особенно с учетом того факта, что пришедших к им курдов и американцев те считают оккупантами и чужаками.

Что же касается западной части, где основной проблемой остается анклав боевиков в Идлибе — там многое зависит от позиции Турции, которая негласно «крышует» идлибские группировки. И, что характерно, новый виток обострения вокруг Идлиба, бои на линии соприкосновения и атаки боевиков совпали по времени с переговорами Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана — видимо для того, чтобы усилить позиции Анкары на встрече. Однако, как только Путин призвал Эрдогана к определению будущего Сирии силами сирийцев без внешнего вмешательства и еще подчеркнул важность единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, инциденты (временно) сошли на нет.

Но, пожалуй, одним из самых убийственных следствий для реноме Соединённых Штатов стало возобновление дипломатических контактов президента Сирии Башара Асада с другими арабскими государствами — в том числе и с теми, кто еще совсем недавно вкладывался в сирийских боевиков. В итоге, символом дипломатического общения и срыва международной изоляции Сирии стало возвращение страны в Лигу арабских государств, где до недавнего времени членство Дамаска было приостановлено. В мае 2023 года, после многих лет международной изоляции, Башар Асад принимает участие в саммите стран-членов ЛАГ; Штаты пытались оспорить это решение, пытались надавить на монархии Залива — но все было без толку. Все это произошло не в последнюю очередь потому, что в свое время Сирия обратилась за помощью к России и другим союзникам, которые в буквальном смысле спасли страну от террористического беспредела.

Ремарка из 2025 года: Я не меняю этот текст о Сирии с учетом событий декабря 2024 года ни на йоту. В первую очередь потому, что считаю те усилия, которые Россия вложила в стабилизацию обстановки в САР, не напрасными. Мы сделали то, что могли и то, что должны были для борьбы с терроризмом, но вытаскивать Дамаск из сурового социального и экономического клинча — не наша задача. Результаты падения светского режима в Сирии нам еще предстоит разобрать подробнее, возможно в других статьях.

И кстати, на прошедшем в мае 2023 года саммите ЛАГ лицом к лицу столкнулись две абсолютно противоположные фигуры, которым не суждено было бы встретиться при других обстоятельствах. Материи Башара Асада противостояла живая антиматерия в лице президента Украины Владимира Зеленского — человека, на котором методички центра RAND отразились в самую худшую сторону. И поскольку, как вы могли заметить, я осознанно оставил Украину на подробный разговор под конец — давайте перейдем к самому главному оружию американских специалистов для сдерживания России.

Давайте сразу определимся, раз и навсегда. О том, что Украина попытается устроить реванш с помощью своих кураторов из США и Европы, знали и понимали примерно ВСЕ. Весь вопрос заключался только в одном — в какой конфигурации эта война произойдет.

О том, что новая война на этом направлении после горячей фазы конфликта в Донбассе в 2014–2015 году обязательно начнется, говорили уже после того, как были подписаны вторые Минские соглашения. Понимание этого у экспертов было примерно таким же, как у маршала Фоша — про Версальский договор по итогам Первой Мировой: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». В итоге получилось не на 20 лет — а всего лишь на восемь, и то перемирие было выстроено через пень-колоду, так как Украина разу же отказалась его соблюдать.

Судя по всему, это же понимание имелось в 2019 году и у аналитиков центра RAND, которые поддерживали отправку вооружений на Украину и обучение ВСУ силами специалистов Пентагона. Однако давайте обратим внимание не на параграф, где описываются преимущества и бонусы, которые могли бы получить Штаты от усиления поддержки украинского режима — а на главу, в которой описываются риски этого предприятия. Как ни удивительно, все эти риски сыграли в полной мере, превратив украинскую партию для США в форменный кошмар аналитика.

Вот что писали аналитики RAND о том, что предпримет Россия в случае усиления поддержки Украины:

«В качестве альтернативы Россия может предпринять контрэскалацию, направив больше войск и отправив их глубже в Украину. Россия может даже упредить действия США, эскалируя ситуацию еще до того, как поступит какая-либо дополнительная помощь от США. Такая эскалация может усилить напряжение внутри самой России: принятие большей части Восточной Украины может только увеличить бремя, хотя и за счет украинского народа. Однако такой шаг может также дорого стоить Украине, а также престижу и авторитету США».

Как мы знаем уже сейчас, ситуация пошла именно по сценарию рисков для США: Россия, наблюдая развертывание военной помощи США Украине, предъявила Штатам требование о предоставлении гарантий безопасности на территории Украины, а также невступления Украины в НАТО. Итогом «ультиматума Путина», как прозвали этот документ в западных СМИ, стали ответные действия по демилитаризации Украины, объявленные в феврале 2022 года.

«Некоторые аналитики утверждают, что у России нет ресурсов для эскалации конфликта, — продолжают в том же тексте аналитики RAND. — Согласно этой точке зрения, Россия просто не может себе позволить вести опосредованную войну на Украине, хотя, учитывая размеры России и то значение, которое она придает Украине, это предположение может быть слишком оптимистичным».

В лучших традициях поговорки про долгое запрягание и быструю езду, российская военно-экономическая компонента с февраля 2022 года претерпела существенные изменения. Безусловно, периодически армия сталкивается с серьезной нехваткой техники, боеприпасов и логистических цепочек — однако необходимо признать, что правительство РФ достаточно оперативно перестраивается и находит соответствующие пути для пополнения ресурсов. Большую роль в поддержке армии стало играть российское общество, а также частные инициативы: не в последнюю очередь благодаря действиям граждан по поддержке фронта и переориентации частных компаний на нужды военных удается ежедневно пересылать на передовую новые единицы техники и снаряжения. В каком-то смысле, развивающееся бурными темпами гражданское общество в России — тоже следствие американской поддержки Украины, на которой настаивали аналитики RAND.

«Существует также некоторый риск того, что оружие, поставляемое украинцам, попадет не в те руки. Исследование RAND, проведенное по заказу президента Украины, обнаружило причины для беспокойства по поводу потенциального злоупотребления западной военной помощью… Команда RAND, однако, также пришла к выводу, что эти проблемы решаемы, и предложила Украине рекомендации о том, как их преодолеть», — писали также аналитики, критикуя мнение Бена Ходжеса о том, что украинцам не стоит поставлять противотанковые ракеты Javelin.