Данная статья представляет собой объединение серии из 5 статей, написанных в 2022 году и посвящённых формированию русского национального характера. Рассматривается период с древних доисторических времён до 2008 года.

Как славяне появились на Русской равнине.

В целом, славянам не повезло попасть в эпоху разрыва между Античностью и Средневековьем. Как известно, в третьем веке нашей эры начался кризис Римской империи, который она по сути уже не пережила. Качество и количество источников в этот период резко падает, подавляющее большинство из них найдено в 17, 18, 19 и даже 20 веках. Именно в начале Тёмных веков славяне внезапно появляются в больших количествах, откуда ни возьмись, и сразу же развивают бурную деятельность.

Считается, что славяне каким-то непонятным образом появились в результате так называемого «Великого переселения народов» — довольно безумной концепции, согласно которой народы начали метаться по всей Европе, забегая даже в Азию и Африку. Народы внезапно стали вести себя как бильярдные шары, катающиеся и сталкивающиеся по столу. То есть один народ побеждал другой, тот вместо того, чтобы оказаться завоёванным, от обиды шёл куда-нибудь и выгонял третий народ, он таким же манером пинком вышвыривал четвёртый и так далее. Зачастую следующие в цепочке выбивали начавших эту цепь, от чего случались совершенно удивительные загогулины. Некоторые народы докатались аж до Испании и даже Туниса. Разумеется, подобного поведения народов мы не видим ни в Античности, ни в Новом времени, ни даже в полулегендарных Тёмных и Средних веках.

Реальный контакт Римской империи (тогда уже Восточной) со славянами начался с 6 века в районе Карпат (современная Румыния). Скорее всего славяне там и жили веками, просто под другими именами, данными им древними римлянами. Так, например, в 1 и 2 веке фиксируются такие племена как костобоки, карпы, языги — ну вот вообще не похожие на славянские названия, да-да. Почему-то историки стоят насмерть и ни в какую не признают их славянами или протославянами, хотя свидетельств тому довольно много. Сквозь зубы ещё могут признать славянами венедов и антов, живущих примерно на территории современно Польши и Западной Украины, но роксоланов, бастарнов и тем более даков — никогда! Они кто угодно, германцы, иранцы, только не славяне. Хотя те же реки объединяли варваров севера под единым названием — сарматы. Судя по всему, они плохо отличали славян, германцев, тюрков и т. д. Для них это всё были северные варвары с чудовищными языками, крайне плохо сочетающимися с греческой фонетикой. Но «консенсус» историков по прежнему считает, что сарматы — это ираноязычный народ. В Восточной Европе. Который внезапно исчез без следа, а вместо него материализовались толпы славян. Мда.

В общем, можно считать, что путь славян начался примерно с территории вокруг Карпат, как к югу от них, на территории современных Румынии и Венгрии, так и к северу от Карпат, на территории современных Южной Польши и Западной Украины. Скорее всего, и к востоку (Молдавия), и к югу (Валахия) тоже. Далее часть славян провела экспансию через Дунай на юг, на Балканы, где они стали южнославянскими народами. На севере же от Карпатских гор славяне заселяли Восточную Европу вплоть до Балтийского моря, а также на восток, выходя на Русскую равнину. Так они появились на территории исторической России. Интересным вопросом является, были ли они уже русскими? Скорее всего да. До сих пор в Карпатах существует такой народ как русины, которых также называют… руски. Ну, да, сложно догадаться, кто же это. Живут они именно в горах, разделённых между Украиной, Польшей и Словакией. Так что, вероятнее всего, русские пошли именно оттуда, а русины — это потомки тех, кто остался.

Образ жизни.

Судя по всему, славяне во времена расцвета Рима были собирателями и охотниками, но, подсмотрев образ жизни у жителей Римской империи, стали земледельцами. Это быстро повысило плотность населения и в северном бассейне Дуная появились первые государственные образования. Славяне к северу от Карпатских гор получили эти технологии от своих собратьев и в своих лесах быстро освоили подсечно-огневой вариант земледелия. Его особенность в том, что это такое кочующее земледелие. Вырубается и сжигается участок леса, на удобренной золой земле 2-3 года снимаются хорошие урожаи, затем племя или скорее род переселяется на новые земли, где повторяет процесс. Причём, хоть и уже отработанный участок через десяток-другой лет готов к повторному использованию, но такой плотный кустарник и мелкодеревье гораздо сложнее расчищать. Поэтому гораздо выгоднее искать новые участки девственного леса. Такое постоянное кочевье позволяло не забрасывать, а, наоборот, оттачивать навыки собирательства и охоты, ведь в период транзита приходилось рассчитывать только на запасы и то, что удалось получить от леса.

Однако само по себе подсечно-огневое земледелие не могло обеспечить проникновение славян в холодные леса Восточной Европы. Революционным прорывом стало изобретение печей для обогрева жилища. Фактически восточные (или правильнее сказать северные) славяне придумали модель выживания и освоения холодных лесных территорий. Таким образом, славяне полностью подготовились к захвату Великого Леса Евразии и колонизационный механизм заработал. При этом лес был практически пустой. Местами жили балтские и финно-угорские племена собирателей, крайне немногочисленные, так как такой способ хозяйствования не может прокормить много людей. Славяне же, впрочем мы уже можем называть их русскими, так как русская ветвь успела упереться в балтов современной Прибалтики, тоже перенявших земледелие, и перерезала путям полякам, второй ветви северных славян на восток. Соответственно колоссальные просторы Русской равнины были быстро заняты одним народом. Получилось что-то вроде кроликов в Австралии. В отсутствие природных врагов и имея в наличии работающую модель хозяйствования, русские довольно быстро заливали практически пустые территории, пока не упирались в естественные препятствия или в другие народы. Конфликтов с лесными собирателями и охотниками практически не было, так как русские селились возле рек, а охотникам был нужен глухой лес.

Такое положение вещей приучило русских к многодетности. Если у других народов, ведущих оседлое земледелие, регулярно происходили смертельные голодовки в случаях перенаселения, то у русских эта проблема долго смягчалась тем, что всегда можно было разойтись в разные направления на новые пустые места. Кроме того, такое «рассеивание» долгое время не позволяло нарастить достаточную плотность населения в одном месте для образования городов, а, следовательно, и государственности. Именно поэтому русские несколько припозднились со своим государством.

Давайте, здесь остановимся и подумаем, а какой же национальный характер сформировался у русских за века колонизационного рассеяния? Достаточно очевидно, что это народ анархистов, длительное время стихийно сопротивляющийся огосударствлению. Что мы и видим вплоть до середины 20 века, когда мощь советской диктатуры смогла, наконец, раздавить русскую модель крестьянского рассеяния. В таком ракурсе становится закономерной относительная популярность в России крайних левых радикалов в 19 и 20 веках, являющихся в общем-то теми же анархистами. Да, под властью российской монархии, а затем СССР, русские приобрели свойство государственничества. Но видно, что русские всегда воспринимали государство, как, пусть и необходимое, но зло, от которого лучше держаться подальше.

Если мы внимательно посмотрим на русских, то увидим, что все основные качества времён рассеяния сохранились до сих пор. Кроме анархизма, это и страсть к ограниченному земледелию, собирательству и охоте (это, впрочем, постепенно отходит). Наверное, этим же зовом рассеяния можно объяснить и такую довольно вредную черту русских, как завистливые фантазии о заграницах. Конечно, в какой-то мере это свойственно всем людям, в конце концов фразу «У соседа трава всегда зеленее» придумали не русские, но у нас, увы, она очень ярко выражена. Из истории же и подражательность. Ведь большую часть времени подсмотренные у соседей технологии позволяли быстро развиваться.

Появление городов и государств.

Итак, мы относим демографический взрыв славян к шестому веку, а свидетельств тому много. Славяне проникают, можно даже сказать ломятся в Римскую империю, постепенно начиная заселять сельскую местность демографически депрессивных Балкан. Логично предположить, что раз уж каша из горшочка полилась, то аналогичным образом она лилась и в противоположном направлении, в пустые земли к северу и востоку от Карпатских гор, где жили только крайне малочисленные племена лесных охотников и собирателей.

Кстати, сделаем небольшое лирическое отступление, невольно возникает вопрос. А не связан ли известный душевный трепет русских перед горами некой генетической памятью? Вышли то предки русских с Карпатских гор. Те, кто пошли на юг, целенаправленно селились на Балканах, в долинах гор. Ну, а те, кто пошёл на север, найти гор долго не могли… Интересно, что за пределами Центрального русского ядра, довольно высокая плотность русского населения наблюдается только на Урале и на юге. Ну, с югом всё понятно, прекрасный климат, близость к морям, обильная земля и т. д. При этом ещё и ареал расселения русских непрерывно идёт от Центра. А, вот, Урал отделён поволжскими народами. Там довольно суровый климат, земля не самая лучшая (отнюдь не чернозём), горы доставляют много неудобств, большие площади практически не пригодны для жизни. Однако ж… Одних только миллионников на Урале 4 штуки: Пермь, Екатеринбург, Уфа, Челябинск. Для сравнения в нижнем Поволжье от Ульяновска и далее всего 2 миллионника: Самара и Волгоград. Конечно, эти земли осваивались позднее, чем Урал, но они непрерывно соединены с русским Центром. Как-то, вот, понравилось русским на Урале очень.

Давайте вернёмся к расселяющимся на север и восток славянам, которым в будущем предстоит стать русскими. Первые признаки появления государственности мы видим в 9 веке, причём на довольно удалённых друг от друга местах: в Киеве и Новгороде. Это показывает нам, что колонизационная экспансия славян продвинулась очень далеко. В данной статье не будем подвергать ревизионизму исторические сведения (это тема для других постов!), но и традиционная история считает Рюрика и Вещего Олега легендарными. Более-менее подтверждённым считается существование князя Игоря, а это уже 10 век. Иными словами, славяне 300-400 лет где-то слонялись, уж простите за выражение, прежде, чем, наконец, смогли сформировать крупные города, ставшие центрами зарождения государственности. Это при том, что соседи уже имели государственность и переимчивые славяне давно должны были перенять и эту социальную технологию. Но, похоже мешал природный анархизм.

Мы не будем рассматривать подробно период феодальной раздробленности. Дело не только в сомнительной историчности описываемых событий. Считается, что в этот период развитие государственности русского народа приостановилось, сначала из-за междуусобиц, а потом и татаро-монгольского ига. Строго говоря, а можно ли вообще этот период считать феодальным? Лествичная система наследования скорее антифеодальна по своей сути. Ведь основой феодализма является феод, то есть передаваемая от сеньора вассалу земля в обмен на службу, и вассалитет — система иерархии. При лествичной же системе князья постоянно переезжали из города в город, двигаясь по иерархической лестнице. У русских «феодалов» не было… феодов! Им вообще не давалась земля. Они получали в кормление город, который жил на торговле с окрестными деревнями и городками. Да и с вассалитетом были большие проблемы. Фактически князья подчинялись только первому в лестнице и то достаточно условно. Авторитет князя измерялся лествичной позицией, сопоставленной с более вкусным в кормлении городом. Такая система, как это ни странно, куда ближе к бюрократическим автократиям, пусть и с определением позиции по родовому принципу. Собственно, во многом она больше напоминает современную Российскую Федерацию (история опять повторяется!), чем классический феодализм.

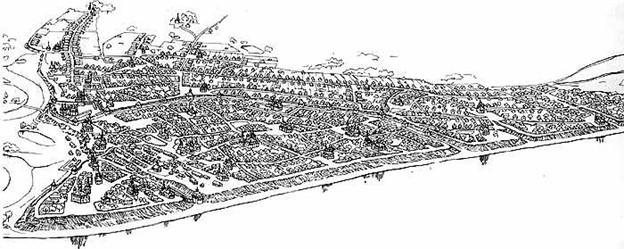

Но, вот, получается, мы видим некоторое количество городов, пусть и небольшое для такой огромной территории. Можно ли говорить о развитии городской культуры в этот период? Похоже, что с большим трудом. Мы имеем крайне мало свидетельств наличия развитой культуры. Русские города были больше похожи на военные базы, где жил князь, велась некоторая торговля, был местный религиозной центр, но… жило очень мало людей. Конечно, во всём мире в то время было характерно проживание подавляющего большинства населения в сельской местности, но на Руси это было заметно особенно. Городки были разбросаны по гигантской стране крайне редкой сеточкой. Ситуация начала меняться только, когда начали вырастать большие города. Можно предположить, что тогда на Руси появился и настоящий феодализм. Таким образом о какой-то городской культуре можно говорить века с 14, когда уже лествичная система окончательно канула в прошлое и утвердилась нормальное владение наследственными землями. Правда при этом русские князья были данниками кочевых ханств.

Давайте, покинем уже эти плохо описанные времена и перенесёмся, наконец, к началу более-менее оптически видимых времён. Это начало 17 века, после окончания Смутного времени и начала царствования династии Романовых. Тут мы уже имеем некоторую документацию, хотя и её сложно назвать непрерывно ведущейся до наших времён. С бюрократической точки зрения история России начинается с середины 17 века в лучшем случае, реально, конечно, самый конец, начиная с царствования Петра 1. И здесь мы, наконец, можем реально оценить, что же было на Руси с городами, каковы были их размеры. Существует так называемый «Росписной список» 1638 года, в котором переписано мужское население Москвы числом в 10787 человек в 7672 дворах. Понятно, что вероятно имеются в виду взрослые, пригодные к военной службе. Обычно принимается коэффициент 7-8 для расчёта общего населения. Пусть, суммарное население будет примерно 70-80 тысяч человек с учётом войск. Для тех времён это довольно крупный город. Сопоставим с Прагой того же века, а, скажем, Краков в начале 17 века имел около 28 тысяч человек. В 18 веке, точнее по переписи 1716 года Москва количество дворов даже уменьшилось до 6345, но это объяснимо переездом госаппарата в новую столицу, а также прошедшей эпидемией, из-за которой часть жителей покинула город.

Проблема, однако, в том, что уже тогда Москва сильно выделялась по размеру. Все остальные города были намного меньше! Возьмём, к примеру, Владимир, бывший когда-то, между прочим, столицей Руси. В 1699 году его население менее тысячи человек — да это просто большое село! Через десяток-другой лет население удвоилось, но тем не менее. Ещё в 17 веке у города крохотное население. По книге подворной подати на стрельцовое войско 1681 года во Владимире всего 400 дворов. Впрочем, к этой книге есть вопросы касательно пригодности её для определения размеров городов, так как числа сильно разнятся. Вероятно, подать на войско распространялось не на всех, а принципов распределения мы не знаем сейчас.

Возьмём второй тогда город России — Ярославль. По той же книге подворной подати в городе 2296 дворов. Правда по описи 1678 года дворов было 2936. Как мы уже понимаем, в книгу записывались не все дворы, какая-то часть освобождалась от содержания войска. Но в середине 17 века дворов насчитывалось около 2 тысяч, а в 1614 всего 900 дворов! То есть мы видим довольно быстрый рост населения, в принципе ожидаемый от такого плодовитого народа. А что же тогда было до 17 века?! Да, конечно, в начале этого столетия произошли голоды и Смута. Хотя сам Ярославль от них особо не пострадал. Полякам город сдали, его пограбили и успокоились. Каких-то разрушений не было. От голода общее население могло уменьшиться, но вряд ли значительно уменьшилось бы количество дворов.

Вероятно, дело в том, что города в России стали городами в лучшем случае в 16 веке, когда началась какая-то существенная торговля с другими странами не только продукцией охоты, как это было издавна в Великом Новгороде, но и обычной сельхоз продукцией, для производства которой нужно было иметь большое сельское население и ремесленный центр для первичной обработки и заготовки товара. До этого же по сути города были эдакими военными и торговыми базами, мало пересекающимися с основной массой населения. Веками они практически не росли в размере. Ну, или нам придётся таки пересматривать историю, чего в данной статье делать всё же не будем.

Государство и русские.

Итак, мы подошли к моменту возникновения в 17 веке, или, пусть даже раньше, в 16 веке, государственности в современном смысле. До 16 века фактически не существовало госаппарата. Считается, что некоторые приказы (ведомства у Рюриковичей) появились при Иване 3 Великом, хотя первое упоминание приказов как учреждений встречается только в документах Василия 3. В 1516 году был создан Ямской приказ или попросту государственная почта. Честно говоря, сложно представить какая же степень государственности существовала до этого, если распоряжения великого князя посылались на авось. Действительно серьёзный госаппарат был создан в середине 16 века. Появились такие приказы, как Челобитный (современный аналог — приёмная президента), Посольский (МИД), Стрелецкий (Росгвардия), Разбойный (МВД) и т. д. Упоминаются они обычно не раньше 1571 года. В общем, мы видим, что государство в России реально сформировалось к концу 16 века.

Как же появившееся государство начало пытаться управлять пусть и многочисленным, но крайне разреженным, рассеянным, сельским населением? Достаточно быстро было перенято с Запада печально знаменитое крепостное право. Интересно посмотреть, что именно предпринималось. В конце 17 века резко вырос срок сыска беглых крестьян-арендаторов, имевших долг перед владельцами поместья. Таким образом основная претензия государства к крестьянам было в том, что они … уходили (ну, ещё и не расплатившись). Очень наглядно. Выработанные столетиями стихийный анархизм и свободолюбие простого народа, конечно, мешали выстраиванию государственного механизма. Если у вас население банально расходится в стороны со временем, то какое уж тут государство…

Затем одним рывком в 1649 при царе Алексее Романове было принято Соборное уложение, которое по сути ввело крепостное право по западному образцу. Кстати, находится много распропагандированных людей, фантазирующих о том, что де в России был какой-то особый путь из-за крепостничества. Ничего подобного, особый путь у русских в другом, а как раз введение крепостничества было одним из первых шагов по европеизации страны. Подчеркну: введение крепостного права — это ЕВРОПЕИЗАЦИЯ русских. Плохо это или хорошо, решайте сами, но факт есть факт.

Вообще, у нас сильно недооценивают царя Алексея Михайловича, которого затмила слава Петра Великого. На самом деле самые сложные первые шаги в деле коренного реформирования страны были сделаны именно Алексеем, Пётр лишь продолжил дело отца (ну, мы надеемся, что Пётр сын Алексея). Алексей создал полки по европейскому образцу, наняв множество военных профессионалов, оставшихся после Тридцатилетней войны, но сохранив при этом полки старого образца, впрочем, и их затронула реформа. Пётр лишь довершил реформирование армии. Алексей по сути создал крепостное право на Руси, Пётр лишь ужесточил его. Алексей начал движение на запад, присоединив левобережную Малороссию, Пётр успешно продолжил. Алексей коренным образом реформировал русское православие, опять же проведя его осовременивание по константинопольскому образцу. Пётр лишь реформировал высшее церковное чиновничество.

Отмечу в сторону, что реформу Никона сильно принижают по радикальности, мол, там мелочи какие-то были. Но странным образом именно эти «мелочи» породили самый сильный катаклизм в русском обществе 17 века после Смуты — Раскол. Так вроде бы более серьёзное реформирование Церкви Петром, когда она по структуре своей стала похоже на какую-нибудь протестантскую деноминацию, почему-то не стало причиной нового Раскола и каких-либо народных возмущений. Это довольно странно, но подробное рассмотрение реформ русского православия проведём в другой раз.

Подведём промежуточные итоги. Мы видим, что русские, как северо-восточная ветвь славян, пошедшая из Карпат, приобрели следующие свойства: поразительная приспособляемость к чуть ли не любым климатическим условиям, адаптация сельского хозяйства по холодный климат, способность самостоятельно колонизировать огромные пространства, переимчивость и вообще живой интерес к другим народам, анархизм — то есть отчуждённость от государства и вообще желание иметь с ним поменьше дел. Однако естественный процесс государствообразования было не остановить и в 17 веке появилось, наконец, более-менее полноценное государство, к тому же приводимое к европейскому образцу. Первыми двумя действиями по отношению к народу такое европеизированное государство ввело крепостное право и реформировало религию.

Крепостное право и русские

В предыдущей главе мы остановились на царе Алексее Михайловиче, великом реформаторе, осуществившем грандиозные преобразования в обществе. Это был эдакий Пётр Великий номер ноль. Для основной массы русского народа самым важным преобразованием оказалось введение крепостного права по европейскому образцу, затронувшее огромное количество людей. На всякий случай напомню, что хотя всякие ужесточения условий для арендаторов земли происходили и раньше, но резкое изменение произошло только в 1649 году. Историкам романовской России было неудобно возлагать всю ответственность на царя из династии Романовых, поэтому они постарались «размазать» события во времени назад, аж до 15 века. Мол, крестьяне платили помещикам так, потом сяк, потом заповедные лета ввели, потом сыск увеличивали. В любой статье по крепостному праву вы найдёте эти этапы. Но на самом деле они не имеют никакого значения, так как все эти рестрикции полагались должникам. Крестьянин, который расплатился с помещиком, был свободен. Поэтому до 1649 года реального крепостничества не было. Забавно наблюдать, как историки напирают на «бессрочный сыск» в Соборном Уложении, хотя это малозначительное изменение. Главным же нововведением была бессрочная потомственная крепость.

Эти романовские изыски позже машинально подхватили советские историки. Такое «удлинённое» крепостничество хорошо ложилось в магистральную советскую идеологическую линию — до Революции был сплошной ужас и мрак, а потом большевики дали всем свободы, да так, что никто не ушёл необиженным. Однако при этом возникает вопрос. Если резкое изменение статуса крестьян произошло в 1649 году, то почему у такого свободолюбивого народа это не вызвало возмущения? Ну, в первые годы понятно, мало кто понял, что вообще произошло, пока весть доходила до уголков государства и т. д. Вероятно, какое-то время новые правила не применялись ещё. Конечно, были и восстания. Эпизодически они возникали там и сям, например, в Пскове и Новгороде в 1650 году, но в основном в городах и по конкретным причинам. В Пскове из-за резкого роста цен на зерно, Медный бунт случился по причине выпуска, по сути, необеспеченных медных монет и т. д.

Тем не менее восстание крестьян всё же случилось. Несколько позже и, так сказать, не прямо по причине закрепощения крестьян, а вбок из-за религиозной реформы Никона. Рассмотрение этого феномена выходит за рамки данной статьи, но стоит отметить, что ожесточённость конфликта во время Раскола явно не соответствует заявленным реформам. Есть основания предполагать, что про Раскол нам рассказывают не всё или, как минимум, уводят внимание, концентрируясь на количествах пальцев и глубине поклонов. Подробное рассмотрение старообрядчества оставлю для другой статьи, тема интересная и большая. В рамках же нашей текущей темы вполне логично предположить, что вспыхнуло так сильно из-за того, что у народа наболело к тому времени. У крестьян, видимо, по причине введения крепостного права, которое во второй половине 17 века уже начало работать. Как Раскол повлиял на национальный характер русских? Судя по всему, он способствовал низкому уровню религиозности. Большинство фанатично религиозных русских стало старообрядцами и обособились от основной части народа. При этом они выработали ещё более фанатичный образ жизни при открытой враждебности к обычным русским, что закрепило у русских отрицательное отношение к религиозным фанатикам.

Но, давайте, вернёмся к крепостному праву. Как я уже отмечал, вокруг этого общественного института понаверчено каких-то невероятных пропагандистских турусов. Я даже не буду всё это разбирать. Либеральная публика второй половины 19 века и начала 20 века, затем советская историография и, наконец, постсоветская интеллигенция насочиняли ТАКОГО, что только рукой махнуть. Всё это по большей части мусор. Необходимо понимать следующие вещи:

1. Крепостное право постоянно менялось. Пик ужесточения пришёлся на первую половину 18 века по результатам реформ Петра 1. Во второй половине 18 века были как ужесточения, так и значительные смягчения. В 19 веке ситуация быстро изменялась в пользу крепостных. Кроме того, крепостные делились на разные категории. Менялся как статус категорий, так и их состав. На самом деле довольно сложно говорить о каком-то конкретном крепостничестве, потому что их было много разных видов.

2. Массовость крепостничества несколько преувеличена. Безумные советские расисты любят рассуждать о неизбывном рабстве русских, приводя в качестве причины крепостное право. Однако в течение 212 лет, когда крепостничество существовало, лишь несколько десятилетий во второй половине 18 века доля крепостных среди всего крестьянства переваливала за 50%, на пике достигнув 60%. Иными словами, в эти два века крепостными было меньшинство русских крестьян. По очевидным причинам остальным крестьянам было проще плодиться, следовательно их потомков было больше. Так что реальная доля крепостных предков у русских намного меньше 50%.

3. Постоянно появляются сумасшедшие, приравнивающие крепостничество к рабству. Это, конечно, чудовищная ложь. В отличие от раба, крепостной был юридически дееспособным лицом. Он мог подавать в суд (в том числе на своего помещика), участвовать в судебных разбирательствах. Крепостной обладал имуществом (свой дом, огород, орудия труда, животные и т. д.). За пределами сезона сельскохозяйственных работ крестьянин был довольно свободен (существовали ограничения, например, по дальности ухода от дома) для сторонних заработков. У крепостного была семья, рабам такого не полагалось. И, наконец, была возможность получить свободу. Этой возможностью постоянно пользовались, поэтому поток освобождающихся был довольно большим. Доля крепостных подскакивала в основном из-за передачи государственных крестьян помещикам (к примеру, Екатерина 2 активно вознаграждала так своих отличившихся царедворцев).

4. Существует огромное количество сказочной беллетристики о взаимоотношениях крестьян и помещиков. Написана она в основном уже после 1861 года и обычно представляет собой садо-мазохистские фантазии, авторы которых обильно демонстрируют степень своей испорченности. В реальности подавляющее большинство крепостных своих помещиков в глаза не видели, в лучшем случае раз-другой в жизни. У крупных землевладельцев были огромные владения, которые они, естественно, не посещали никогда, это было просто технически невозможно. Мелкие землевладельцы и управляющие чиновники не были настолько богаты, чтобы позволить себе постоянную охрану. Учитывая, что русские крестьяне постоянно баловались и охотой, то есть убийством подвижных целей, сами можете представить, насколько реально было измываться над крестьянами. Пошёл барин-садист прогуляться, ой, чего-то не возвращается. Может, волки утащили. Ай-я-яй, как нехорошо.

5. Действительно приближённой к рабству категорией крепостных были дворовые люди, попросту прислуга. Эти люди были при баринах постоянно и тут уже, да, всё зависело от отношения. Это была своеобразная лотерея, у злого барина жизнь становилась адом, у хорошего можно было стать грамотным и выбиться в люди. Собственно, подавляющее большинство историй об измывательствах относится именно к дворовым людям. Их же и прямо продавали, практически все объявления о продажах относятся к ним. Крестьян же без земли продавать было нельзя, хотя нарушения закона случались, как всегда и везде в истории человечества. К счастью, доля дворовых среди крепостных всегда была очень маленькой, на уровне процента.

6. Как я уже писал выше, крепостное право было ЕВРОПЕЙСКИМ институтом, свойственным именно европейской модели развития сельского хозяйства на базе полудиких крестьян и малоосвоенных земель. Россия ничем особо не выделялась в Восточной Европе. Был некоторый лаг во времени, объяснявшийся более обширным фронтиром. Западная и Южная Европа, как освоенная в более раннее время, раньше избавилась от крепостничества. Тем не менее, положение крестьян-арендаторов (составлявших большинство, конечно) в таких странах ничем особо более выгодным не отличалась от крепостных России. Да, их меньше ограничивали законами, но лишь по той простой причине, что в развитой Европе и так некуда было деваться. Фронтира нет, свободных земель нет. Плати ренту, паши на хозяина и не жужжи. Собственно, именно тем и объяснялся огромный поток людей в колонии Нового света, это и был новый фронтир, ставший доступным со временем. Достаточно вспомнить ад бедняцкой жизни в Англии, где смертная казнь полагалась чуть ли не за каждое преступление. Ничего удивительного, что Америку просто заполонили выходцы из «ванильной» Европы. Как, между прочим, и Россию, в которую мигрировали в огромных количествах.

7. При изучении крепостного права всегда надо помнить, что практически все авторы, пишущие по теме, стараются добавить пропагандистского эффекту по разным соображениям. В 19 веке в среде дворянства и интеллигенции процветал либерализм, неустанно обличавший недостатки самодержавия. В советское время и так всё понятно, ругаем ужасы царизма. В постсоветское время этим занимались либералы с советским образованием. В итоге, ситуация такая, что любую информацию надо перепроверять и делить на два (и это ещё в лучшем случае). То есть, буквально, люди не стесняются ПРЯМО ВРАТЬ. Мол, а чего его жалеть? Крепостничество — это плохо! Безусловно, это хоть и необходимый в некоторых ситуациях, но неприятный институт (как, например, тюрьма и вообще исполнение наказаний), но всё равно надо быть интеллектуально честным. К чему, увы, люди не стремятся из идеологических побуждений. Элементарный пример: «всем известно», что крепостным нельзя было жаловаться на помещиков. В качестве обоснования приводят указ Екатерины 2 от 1767 года. Однако указ запрещал подавать жалобы непосредственно императрице. Потому что для рассмотрения жалоб существовали давно уже созданные инстанции. Однако «забитые и раболепные мужички» норовили порешать вопрос сразу с царём или царицей. Вот, какие несвободные были русские люди.

Отмена крепостничества и последствия.

В 1861 году крепостное право, наконец, было отменено. На момент отмены крепостными были около 34,4% населения. Это безусловно была грандиозная реформа, затронувшая ядро страны. Отмена крепостного права, проведённая Александром 2, является одним из самых мягких вариантов, чуть ли не максимально в пользу крестьян. Тем не менее отдельные распропагандированные товарищи умудряются яростно критиковать и её. Одна из основных претензий — за чужую землю, оказывается, надо платить. То есть царское правительство принудительно заставило помещиков продать по определённому тарифу землю крестьянам, ту, которую они уже давно обрабатывали. Иными словами, реформа была репрессивной по отношению к ПОМЕЩИКАМ. Представьте, что вы сдавали квартиру в аренду кому-то. Внезапно выходит указ, что вы теперь обязаны продать вашу квартиру по зафиксированной стоимости арендатору. Он соответственно оформляет ипотеку на вашу квартиру. Как вам идея? Кто здесь реально ущемлён? Ответ очевиден.

Итак, прошли 2 века крепостничества. Как они сказались на национальном характере русских? Ведь именно русские были ядром Российской империи, поэтому они попали под прессинг данного института в первую очередь. Справедлив ли тезис, что русские, проведшие двести лет под ярмом, приобрели рабские черты национального характера? Достаточно очевидно, что нет.

Во-первых, большинство русского населения не было затронуто крепостным правом, соответственно, ничего приобрести они не могли, за отсутствием давления. Во-вторых, русское крепостничество было очень мягким по известным причинам: превалирование крупных хозяйств, религиозная и этническая общность помещиков и крепостных, разреженность поселений, слабость государственного аппарата, возможность легко убегать в глухомань сибирского фронтира, большее количество свободного времени для отхожих промыслов, охоты и тому подобной деятельности. В-третьих, свободолюбие русских хорошо видно по большому количеству крестьянских волнений в 19 веке.

Казалось бы, в этот период и так постоянно предпринимались послабления, тем не менее крестьяне постоянно требовали воли, постоянно судились и конфликтовали с помещиками и так далее. Вроде 150 лет жуткого ярма, а что-то забитого народца не видать. Интересен факт, что именно в последние 50 лет сильно участились крестьянские возмущения. Надо полагать, что произошёл психологический перелом в народных массах. Ранее общественный договор России предполагал, что дворяне воюют, а крестьяне пашут землю (а, если воюют в качестве солдат, то становятся свободными). Однако после Отечественной войны 1812 года боевые действия уже велись гораздо реже и, как правило, чёрт-те где, далеко от исторического ядра. Дворянство в заметной степени отошло от военной службы. Таким образом, общественный договор 17-18 веков начал рассыпаться и крестьяне стали возмущаться тем, что с них требуют его исполнения. Кроме того, в крестьянство всё больше проникала грамота. В больших количествах стали появляться богатые крестьянские рода. Конечно, в такой ситуации людям было уже неприятно, что столько людей находятся в феодальной зависимости.

Тем не менее, есть и влияние крепостного права на характер. Одним из самых заметных приобретённых свойств является оседлость. Русские стали заметно более тяжелы на подъём, хотя по сравнению со многими другими народами всё равно очень даже мобильны. Но в целом, после 1861 года царскому правительству приходилось разными способами стимулировать колонизацию. Сама она шла довольно медленно. Есть и другое довольно интересное свойство, которым могут похвастаться теперь русские. У нашего народа существует резкое разделение в плане доверия между местными властями и «федеральными» или высшими властями. Власть царя пользуется уважением у народа, даже, если царь так себе. Надо постараться, чтобы заслужить презрение, перетекающее в сопротивление. При этом к местным властям отношение резко хуже, даже, если они избраны демократическим путём из своих же. Губернаторам, мэрам и прочим местным чиновникам нужно из кожи вон лезть, чтобы заслужить народное уважение. По умолчанию, отношение к ним негативное.

Это существенное отличие от большинства европейских народов, у которых обычно сильны как раз позиции местных властей. Я полагаю, что таким образом крепостничество преломило природный анархизм русских. Несмотря ни на какие общественные договора, русский всё равно считает всех себе равными, кроме верховного — царя. Вот царь, да, существо более высокого порядка, его можно просить, ему нужно подчиняться. Ведь цари династии Романовых достигли выдающихся успехов для страны и народа. Поэтому они заслужили такого отношения, чего не скажешь про более близких и знакомых чиновников. Кроме того, цари были, начиная с Петра Великого, главами национальной церкви. При этом бюрократический аппарат Российской империи на всём протяжении её истории был крайне мал. Фактически реальной местной бюрократией, доходившей до уровня сёл, была православная церковь. Поэтому сакральность царской власти была в серьёзной степени укоренена в народе. Хотя чрезмерно преувеличивать силу этой установки тоже не стоит. Русские никогда не были религиозным народом. Более подробно влияние религии рассмотрим позже.

Крестьянская община

После освобождения крепостных в 1861 году российским законодательством была введено в поле государственного регулирования такой явление как сельское общество или община. Важно понимать, что община в русской деревне была с древних пор. Сохранялась она и среди крепостных. Никакие помещики или их управляющие, конечно, не управляли деревенской жизнью. В большинстве случаев это было невозможно технически, а в случаях мелких помещиков у них хватало своих забот и работ, чтобы заниматься ещё и регламентацией сельской жизни, в которой они, как правило, плохо разбирались. Роль помещика помимо собственной хозяйственной деятельности для селян обычно ограничивалась обязанностями судьи в случаях серьёзных разбирательств. Различные конфликты, не дошедшие до уровня преступлений, разбирались избранными старостами или сельским сходом (мiром). Таким же образом решались хозяйственные вопросы, не связанные с отношениями с помещиком.

Главным вопросом, конечно, была земля. Обычно земля принадлежала не конкретным людям, а обществу. Конкретное распределение зависело от того, как договорятся на сходе. В общину могли принимать новых членов, могли, наоборот, отпускать. Учитывая, что на обществе была коллективная ответственность, всё это имело большое значение. Важно понимать, что русский народ в своей крестьянской массе множество столетий прожил в условиях местной демократии. Сходы происходили довольно часто. Писаных правил практически не было. Как устно договорятся, так люди и жили. В таких условиях, естественно, у русских выработалась привычка к твёрдости данного слова. До сих пор, несмотря на все пертурбации, всё же обман и нарушение обещаний не считается доблестью или чем-то, чем можно гордиться, чего не скажешь о некоторых других народах.

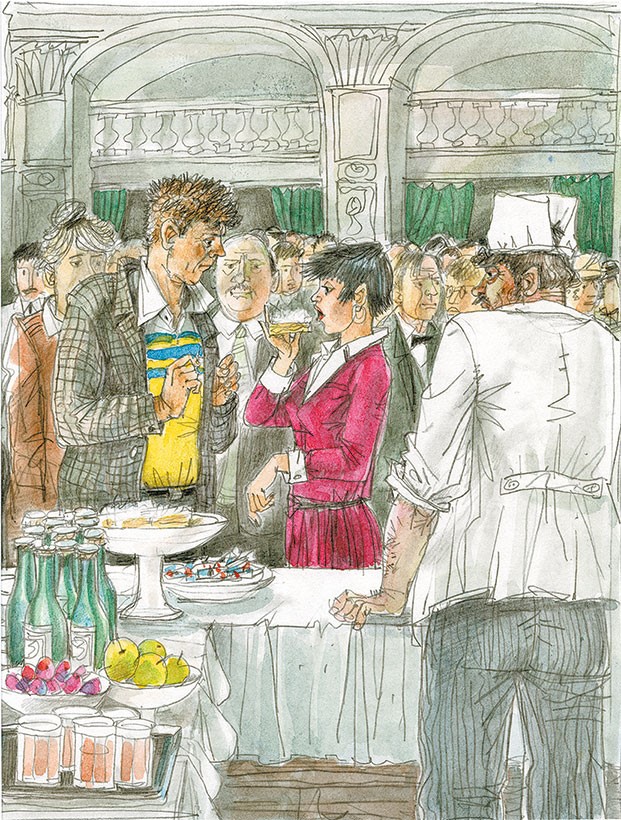

Сельское общество также взрастило в русских вот то самое чувство социальной справедливости, о котором так любят говорить отдельные знатоки «русской души». Община была носителем коллективной ответственности в очень многих смыслах. Люди в случае экстренных неприятностей, например, болезни или пожара просили помощь у своего мiра и обычно получали её. Зачастую член общины мог просто попросить о помощи на сходе. После получивший помощь расплачивался или, например, устраивал угощение (тот самый пир на весь мiр). Кстати, традиция совместных празднований (преломившаяся ныне в корпоративы!) идёт оттуда же. Регулярные совместные трапезы сплачивали коллектив, сдруживали и примиряли друг с другом. Несомненно, знаменитое русское гостеприимство и вообще склонность к пирушкам тоже коренится в столетиях жизни в сельском мире. Другой пример решения проблемы сельским обществом — «квартирный вопрос». Обычно выросший парень, желающий съехать от родительской семьи (например, перед или после женитьбы), просил помощи в строительстве. Село быстро рубило избу и через непродолжительное время новая ячейка общества могла въезжать. Расплачивались позже помощью или деньгами. Заметьте, без всяких ипотек справлялись!

Таким образом мы видим, что древний русский образ жизни в общем-то давал эффективную модель сельской жизни, легко реплицирующуюся, что и позволило русским так рассеяться. Государство занималось внешней обороной, а обычной жизнью сельский сход. Поэтому при всём своём анархическом индивидуализме социальная жизнь всё же была крайне важной и на неё возлагались многие функции, если можно так выразиться, страхования рисков. Поэтому позже советская социалистическая власть легла не так уж и поперёк жизненным устремлениям русских крестьян. Во многих аспектах колхозы напоминали старую общину, поэтому сопротивление советской власти было не так велико, как можно было бы ожидать.

Другая особенность русских, как последствие многовековой общинной жизни, проявляется до сих пор, несмотря ни на какую атомизацию. В западной культуре высшей формой своего дома считается уединённый дом или поместье. Правда, в плотно населённой Европе такое могут себе позволить только очень богатые люди. Зато это хорошо видно в Америке, где одиночный дом посреди леса довольно распространённое явление. В России этому соответствует понятие хутора. Однако хутора были в основном распространены на юге страны, в первую очередь на Украине и степях, что говорит о более поздней колонизации этих земель при уже более-менее мощном государстве и безопасных степных просторах. А, вот, в центральном русском ядре хутора были мало распространены, хотя места для них было более, чем предостаточно. Объясняется это скорее всего значительно более высокими рисками выживания, в первую очередь из-за чудовищного климата. Одиночная семья могла сгинуть из-за одной слишком сильной метели. Выражается эта особенность в том, что русским как-то значительно уютнее, когда рядом живут такие же русские. Даже обеспеченные и богатые люди крайне редко устраивают свои особняки отдельно от всех. Обычно всё равно кучкуются в коттеджных посёлках, обнесённых общим забором. Так русским приятнее.

Но вернёмся к 1861 году. Сельское общество было подключено к государственному аппарату как нижний элемент, эдакий микро-муниципалитет. Появился институт мировых посредников, кураторов общин. Легализация сельских обществ в качестве низшей административной единицы существенно повысил их авторитет. Появилась более чёткая регламентация правил. Во многом общины взяли на себя ту часть функционала, что ранее несли помещики. Однако время брало своё и, конечно, пусть и несколько модернизированная, но всё равно очень древняя форма самоуправления становилась тормозом развития. Основная проблема была в том, что община сильно мешала иметь частную собственность на землю. Постепенно такая собственность формировалась явочным порядком (одна и та же пашня держалась у одной семьи, передавалась по наследству и т. д.), но легализация запаздывала. Распад общины становился неизбежным, но об этом в следующей части.

Подведём итоги главы. Мы видим, что до 20 века подавляющее большинство русских было крестьянами, проживающими веками в сельском мире — общинах. Около двухсот лет длилась эпоха крепостного права, тоже оказавшая некоторое влияние на русский народ. Однако это влияние было не слишком велико по ряду причин (охват, длительность, мягкость и т. д.). В качестве аргумента можно провести сравнение между двумя частями русского народа: великороссы и малороссы. Последние провели больше времени под крепостным правом со значительно большим охватом и, главное, помещики были другой культуры и, что ещё важнее, другой религии. Это действительно был настоящий гнет. Причём начался он не с 1649 года, как крепостничество у великороссов, а с 1496 года (впрочем, на территорию Украины оно распространялось в течение 16 века). То есть малороссы подверглись значительно большему влиянию крепостничества. И мы действительно видим склонность юго-западных русских к поискам чужого западного пана, чтобы он володел ими. Тогда как великороссы как-то больше хотят быть самостоятельными.

После такого сравнения становится понятно, что россказни о неизбывной «рабской природе» великороссов являются русофобским мифом. Значительно большее влияние на русский национальный характер оказала община — мiр. Мы и правда видим очень много черт и традиций, коренящихся именно в сельском обществе, даже после чудовищных испытаний 20 века и массового переселения в города. Конечно, не всё мы сохранили. Но про 20 век и его влияние на русский характер в следующих главах.

Русская жизнь, которую мы потеряли.

Гибель Российской империи привела к большим изменениям в национальном характере русского народа. Если вы заметили, в предыдущей части я рассматривал только одних крестьян. Почему? А всех остальных практически полностью уничтожили. Городских русских как какой-либо заметный слой русского народа истребили. Мы в общем-то плохо знаем, какими они были, те русские. Да, есть замечательная литература высочайшего класса с фантастическим уровнем реализма. Но… лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Увы, Атлантида утонула на самой заре кинематографа, не оставив видеодокументов о жизни людей тогда. Как они держались, как разговаривали, их манеры. Хотя крохотная часть людей оттуда сохранились, часть из них даже играла в советском кино. Но передачи социального опыта в режиме живой жизни не случилось. Всё это потеряно и не воспроизвелось больше. Та городская русская цивилизация как цельная система сгинула навсегда.

Конечно, мы можем реконструировать часть того, что было, хотя бы основные моменты, описанные в литературе. В принципе, мы видим множество сходств. Так, по-прежнему, на месте разделение на «патриотов» и «либералов», или, как говорили в 19 веке, «славянофилов» и «западников». И та пара названий, и эта плохо объясняют, с чем мы имеем дело. Можно вполне себе не любить славян, но быть русским патриотом, или уважать и даже преклоняться перед Западом (особенно тем, что был в 20 веке, а не то, что мы видим сейчас) и всё равно быть патриотом России. Да и классические либеральные взгляды этому совершенно не мешают. Если же брать упоротых русоненавистников, то там очень много любителей Украины, Польши, Чехии — то есть буквально славянофилы! Реальная дихотомия, конечно, другая. В телеграм-канале я писал о партии Колонии и партии Империи. Если коротко, то русские образованные люди (а сейчас таковыми являются минимум три четверти взрослых) делятся на тех, кто считает, что Россия должна управляться извне, обычно подразумевается либо обобщённый Запад, либо конкретные европейские державы. И на тех, кто считает, что Россия может и должна быть самостоятельной державой, жить своим умом. И при внимательном рассмотрении видно, что это разделение идёт оттуда, из 19 века, и сохраняется до сих пор. Но не будем тратить на эту тему много времени в данной статье.

Другим легко заметным сходством являются типовые русские споры. Вот уж что особо не поменялось! Даже тематика не сильно то сменилась, вышеописанная дихотомия осталась. Как и манера ведения споров, хотя и с учётом советского культурного провала. К сожалению, сохранилась и чрезмерная идеологичность, граничащая с религиозным фанатизмом, споров. Я думаю, все, кто видел споры в соцсетях на политические, а местами и не только политические, темы, замечали, что споры могут идти бесконечно. Оппоненты будут бесконечно искать и находить подтверждения своим взглядам, искать и находить нестыковки во взглядах визави, ругать на повышенных тонах. При этом могут матом посылать друг друга, а затем встречаться где-нибудь в ресторане и спокойно, даже дружелюбно общаться на нейтральные темы. Это интересная особенность, которую мы видим и в литературе 19 века, и в нашей сегодняшней жизни. Очевидно, это какая-то глубинная особенность русского ума, одна из национальных черт.

Безусловно стоит отметить и культурный код, заданный Золотым веком. По сложной для понимания причине русская культуру в 19 веке устремилась ввысь с какой-то неимоверной силой. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский и многие-многие другие установили высочайшие стандарты качества для русского человека. Может быть, даже слишком высокие, от того среди русских довольно много антипатриотов. Если человек в глубине души догадывается, что до персонажей Пушкина или Толстого ему, как до Луны, что ему совсем не хочется становиться героем или хотя бы человеком с силой духа, то происходит срыв в отрицалово: «Не хочу я этого и вообще всё это ненавижу!». Тем не менее, великая литература, которую, слава богу, не убрали советские власти из школьной программы, этот довольно высокий культурный уровень требований к человеку смогла воспроизвести сквозь поколения. С другой стороны, не стоит особенности русских определять только софтом. Ведь героизм и стойкость русских были известны и до 19 века, когда культурная программа была ещё очень слабенькой. Так что есть что-то и на уровне харда.

Давайте, теперь посмотрим, что же мы потеряли. Для начала стоит отметить склонность дореволюционных русских к кулинарным изыскам. В России была мощная кухня, обширная. От простой, но питательной крестьянской пищи, до удивительного разнообразия у богатых. Впрочем, и простым крестьянам была вполне доступна еда, что сейчас считается деликатесами. Ценные породы рыб, икра, дичь — всё это было вполне реально по праздникам покупать и основному населению страны, более-менее зажиточные могли и чаще. Пиршества были с большим количеством блюд. По сравнению с ними нынешние новогодние празднования с тазиками салата — бледная тень того, что было. Увы, эта культура была практически полностью потеряна. Воспроизвелась лишь сельская низовая часть культуры празднования и совместных трапез, как я отмечал во второй части.

Это несколько странно прозвучит, но была утеряна и культура дачного отдыха, также очень распространённая до революции. Вы спросите, но как же так?! А вот так. Та жизнь на даче сгинула вместе с русскими горожанами. То, что мы имеем сейчас, наросло с нуля снова, начиная с хрущёвских времён. При этом у нас получился вполне понятный перекос в огородничество, которого практически не было в Российской империи. Сады сажали, цветы тоже, но огородом занимались немногочисленные энтузиасты. Прошу не путать с крестьянами, в том числе с теми, кто в основном работали в городе, но успевали и за сельским домом последить. Эти, конечно, огородничали. Вот эту часть мы и воспроизвели. Постепенно со временем дачный отдых нынешних русских тоже эволюционирует в правильном направлении. Огородов всё меньше, больше лужаек, цветов, садов. Да и дома всё больше и больше становятся.

Третий пример потерянного элемента городской русской жизни — клубная жизнь. В любом городе люди общались, устраивая по сути салоны и клубы. При советской власти всё это было уничтожено, а позже внедрялись кружки. Собственно, это наследие кружков (в которых не отдыхают, а учатся и работают) мы всё никак превозмочь не можем. Русские всё никак не могут научиться отдыхать в кругу людей с общими интересами. Всё время что-то надо делать. А в клубе не надо ничего делать. У молодёжи появилась скопированная с Запада система танцевальных клубов, но, конечно, к настоящим клубам это никакого отношения не имеет. Очень потихоньку что-то начинает появляться в крупных городах, но складывается впечатление, что власти этому процессу препятствуют. Пока что нет полноценной системы мест, где люди могли бы расслабиться, общаться, знакомиться и, наконец, просто вволю побездельничать.

Другой пример — отношения с прислугой и вообще обслуживающим персоналом. Все возможные проблемы были давно разрешены в дореволюционной России во всех мыслимых ракурсах. Сейчас же люди, получившие советское образование с лозунгом «Мы не рабы! Рабы не мы!» совершают наиглупейшие ошибки. То нанимают в дом людей, с которыми с первого взгляда понятно, что их нельзя на порог нанимать. То нелепо и недальновидно фамильярничают. То, наоборот, истерично орут по поводу и без. В общем, мрак. Но время лечит и учит. Русские с этим разберутся. Можно ещё много чего вспомнить и найти, но пора уже перейти к главной теме.

Раннесоветская жизнь (Ленин — Сталин)

Как изменилась жизнь русских после установления советской власти? Увы, самым радикально негативным образом. Образованные горожане были либо уничтожены, либо изгнаны, либо деклассированы до позиции нищеты и чуть ли не бомжей. Не будем подробно останавливаться на всех перипетиях Гражданской войны. Понятно, что это было время тяжелейших испытаний, горя и потерь. Но и дальнейшую судьбу выживших русских горожан рассматривать нет смысла, так как они не сохранились как слой и, соответственно, не воспроизвелись. Есть некоторое количество семейных родов, в основном в Москве и Петербурге, которые смогли что-то сохранить и пронести сквозь поколения, но их слишком мало и они скорее выглядят отдельными чудаками.

Советская власть целенаправленно заселяла города крестьянами. В идеале бы, конечно, поселить нерусских, но увы для большевиков, столько нерусских не получалось набрать. Поэтому приходилось брать русских крестьян, к счастью для большевиков, малограмотных. В ленинско-сталинский период города, хоть и разрастались, но они больше прирастали большими слободами, в которых была жизнь больше похожа на деревенскую, с огородами и даже живностью. В основном же в центральных частях городов люди набивались в коммуналки. Этот быт очень хорошо описан Зощенко в его многочисленных фельетонах.

Как несложно догадаться, ничего хорошего к русскому характеру эти десятилетия не добавили. Наверное, именно эту эпоху можно считать временем зарождения знаменитого русского хамства. Хотя русские семья много веков жили совместно в тесноте изб, но это всё же были семьи. То есть вокруг были родные люди и все они были одной мафией с существенными общими интересами. Попав в раннесоветские города, люди жили друг у друга на головах среди чужих людей. Где никакой общности интересов практически не было. В немалой степени совместное проживание было игрой с нулевой суммой. Всем не хватало личного пространства и увеличить его хоть чуть-чуть можно было лишь отжатием личного пространства у другого. Так как всё же это был город, то отжимали нахрапом, наглостью и хамством. Ну, и доносами, конечно.

Доносы — это отдельная тёмная глава в истории русского народа. Увы, стучали друг на друга люди довольно активно. Какое-то время это казалось хорошим инструментом решения вопросов. Однако массовые репрессии 30-х и затем довольно подлые послевоенные репрессии, как ни странно, переломили ситуацию, склонив её в противоположную сторону. В отличие от многих европейских народов, где писать письма в органы было и есть вполне нормальное занятие до сих пор, русские выработали неприязнь к доносительству. Социальный опыт показал, что жаловаться такому государству себе дороже. Высока вероятность попасть на карандаш и залететь самому. К тому же, похоже, интуитивно русские стали чувствовать, что репрессии в первую очередь направлены на них. И призывать дьявола в дом крайне опасно для всех. То есть в Европе «компетентные органы» действительно были компетентными в том смысле, что вопросы решали и достаточно справедливо, чтобы такая практика процветала до сих пор. Для русских же это стало что-то вроде призыва татаро-монгольского нашествия, от которого могли пострадать чуть ли не все.

Колоссальное влияние на русских оказала Великая отечественная война. В истории немало примеров, когда серьёзные войны меняли характер народов, бывало, что и ломали их, приводили к порабощению и т. д. Русские победили в Второй мировой, однако их не было за столом переговоров. На конференциях участвовал Советский Союз, возглавляемый кем угодно, только не русскими. Как ни странно, именно на многие национальные черты война повлияла не так сильно. По большей части стойкость, мужество, массовый героизм, мрачный фатализм и другие известные качества русских во время ВОВ только ярче проявились и прочнее закрепились (не забываем, что почти все русские, кто были выше крестьян, были уничтожены) в национальном характере. Куда важнее другое приобретённое свойство, которое при этом почти не рефлексируется русскими даже сейчас. И понятно почему. Все вокруг, включая советские государства СССР и РФ, старательно прячут этот факт.

Русские (справедливости ради и многие другие коренные народы России), поучаствовав в самой чудовищной войне в истории человечества буквально всем народом, ведь почти нет семей, где не было бы воевавших предков, приобрели благородство. Да, по всем понятиям, от античных до самых позднеаристократических, люди, завоевавшие тяжелейшую и кровавейшую победу — это БЛАГОРОДНЫЕ ЛЮДИ. А, если бился в нечеловеческих условиях народ буквально полностью, значит это БЛАГОРОДНЫЙ НАРОД. Вот, об этом молчат все. Конечно, советское руководство не могло просто замести факт такой войны под ковёр. Однако длительное время победа особо не праздновалась. Ветеранов, пока они были зрелыми мужчинами и женщинами, тоже особо не чествовали. Праздновать начали лишь тогда, когда ветераны превратились в стариков. Советские власти старались проассоциировать победу с дряхлостью. В некоторой степени это получилось. Тем не менее, факт остаётся фактом, русские — благородные. А приобретённое кровью благородство передаётся по наследству. То есть мы все такие. Конечно, можно перестать быть таковыми, если опозориться трусостью, подлостью, предательством. Но вот «беда», русские такого себе не позволили и не позволяют.

Среднесоветская жизнь (Хрущёв — Брежнев)

После смерти Сталина советский режим претерпел первую значительную метаморфозу. В результате быстрых и умелых действий (кого? догадайтесь сами) условный «кавказский» клан был сменён на «украинский». Азиатская религиозная деспотия стала скорее латиноамериканской религиозной деспотией. Проводя аналогии, от уровня условного ислама перешли к условному католичеству. Появилась некая критика, оказывается, Сталин был неправ местами. Это безусловно было значительное смягчение. При всех особенностях Хрущёва надо отдать ему должное, в Союзе появилась, наконец, социальная политика (то, что было до этого, сложно таковой назвать). Для простых смертных начали строить массово вполне неплохое для того времени жильё — знаменитые хрущёвки. Также активно строилась и социальная инфраструктура — больницы, школы, детские сады, библиотеки и прочее. Стало более доступным высшее образование.

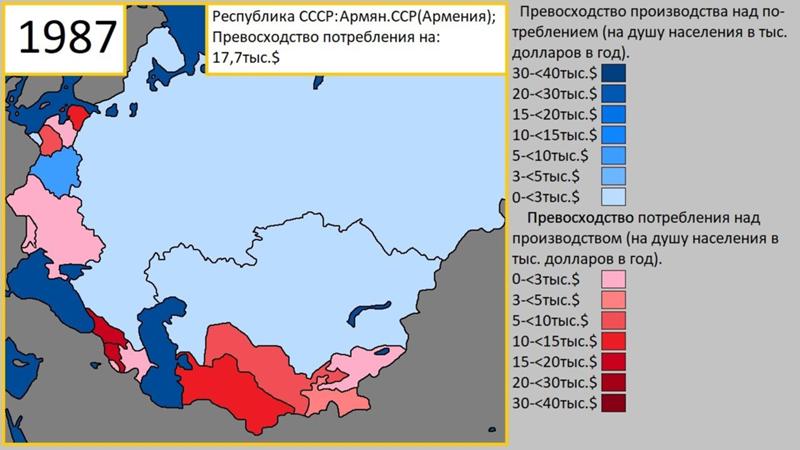

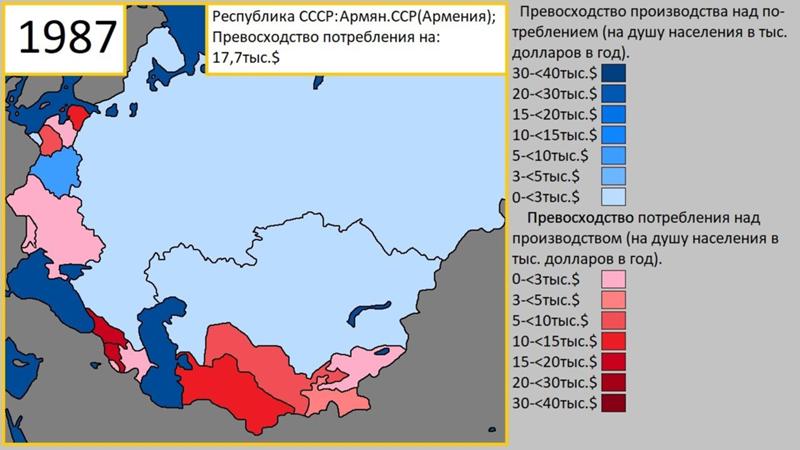

Понятно, что все эти блага были предоставлены народу не только и не столько в благодарность за победу, скорее для того, чтобы получить большое количество высококвалифицированных рабочих, инженеров, учёных. СССР уже находился в состоянии Холодной войны с Западом и для гонки вооружений требовалась целая армия технарей. Хотя уровень жизни русских значительно вырос, однако в остальных советских республиках он рос значительно быстрее, благодаря дотациям за счёт РСФСР. Тем не менее и в России произошли существенные изменения, наложившие свой отпечаток на национальный характер.

Именно в этот период русские, наконец, потеряли свою привычку к многодетности. Естественно, такая тенденция была и раньше. В коммуналках то поживи с детьми! Однако, большинство народа жило деревенским и полу-деревенским образом жизни в сельской местности и в слободах городов. Да и сами коммуналки всё же воспринимались как временное состояние, это не свой дом. Массовое переселение в хрущёвки позволило получить «свой дом» (не будем вдаваться в нюансы, понятно, что своих квартир у русских в СССР не было), своё место жительства. И, хотя оно, конечно, сильно выигрывало в благоустройстве, но было маленьким. Получить от государства квартиру побольше было крайне сложно. Кроме номенклатуры более-менее реально было получить такое на советских фронтирах — севера, Сибирь, Дальний Восток и тому подобные места, где проходило освоение, с нуля строились города и так далее. Поэтому, кстати, там рождаемость до сих пор выше, чем в Центральной России. В итоге рождение более чем двух детей превращало жизнь в муку. Вкупе со стремительной деградацией села русские привыкли к малодетности.

Кстати, о селе. В главе про ленинско-сталинский период я пропустил сельскую жизнь. А ведь она претерпела некий слом жизненной модели. С одной стороны изменения были значительными, с другой стороны во многом жизнь крестьян изменилась не так уж сильно. Безусловно был раздавлен предпринимательский дух и вообще желание чего-то добиваться. Всех богатых, трудолюбивых и предприимчивых крестьян сломали, ограбили, а многих и убили. Как известно, произошла уравниловка. Кроме того, произошла коллективизация, в ходе которой у русских всё отобрали. Однако все эти колхозы и совхозы во многом были реинкарнацией общины, о которой я рассказывал в предыдущей части. Поэтому, несмотря на чудовищное ограбление, русским была предложена такая модель жизненного устройства, которая хорошо ложилась на национальную память, была, как ни странно это звучит, во многом комплиментарной для русских. Это безусловно не само так сложилось. Работали очень умные социальные инженеры с многовековым опытом построения колониальной эксплуатации самых разных народов. В результате после восстаний первого советского десятилетия, когда эти реформы и проводились, русская деревня затихла. В общем-то, насовсем.

Что же произошло с русской деревней? Она успокоилась и перестала быть тем источником пассионарности, если позволите, каковым она была раньше. То есть деревенских русских в Союзе воспитывали безынициативными, послушными, но главное, без перспектив. Ничего у тебя, Ваня, нет и НЕ БУДЕТ. На общинном духе это как-то держалось, несмотря на безнадёгу. Кроме того, русская деревня искусственно поддерживалась в отсталом состоянии. В раннесоветский период и в городах было не сильно лучше. Что интересно, при Сталине давали зарабатывать в кооперативах и артелях, но как-то серьёзно улучшить свой жизненный уровень было невозможно. В среднесоветском периоде прикрутили и это, оставалось только работать на государство. При этом СССР начал строить социальную инфраструктуру и в сёлах, то есть пошло некоторое развитие. Строили и благоустроенное жильё местами, однако большинство сельского населения проживало в условиях не сильно лучше, чем дореволюционные, разве что с электричеством. Улучшать быт по прежнему возможностей было мало.

В итоге разница между городом и деревней в хрущёвско-брежневские времена стала просто вопиющей. В раннесоветское время она была не так велика, однако миграция из села была жёстко ограничена. Советская власть по своей необходимости сцеживала людей из села, сколько ей было нужно. Остальным деваться было особо некуда, приходилось сидеть в деревне. В среднесоветский период ограничения значительно ослабли и деревня побежала. К тому же развитие какого-никакого, но массового потребительского рынка, привело к значительному росту спроса на рабочую силу. Города, застраиваемые хрущёвками, уже могли впитывать дополнительное население. В результате, все, кто более-менее соображал, покидали село ради значительно более лучшей жизни. Как следствие, сельское хозяйство в Совдепе стало безнадёжно деградировать. Ведь вся трудолюбивая рабочая сила банально ушла в города. За экономической деградацией последовала и социальная. Для русских сельское хозяйство стало чем-то настолько безнадёжным делом, что эта инерция сохраняется даже сейчас, когда это один из немногих довольно прибыльных видов бизнеса, где русским не создают особо проблем.

Вот так русских отучили от сельской жизни. Однако душа и генетическая память требовала своего. И в этот период активно стало развиваться дачное движение. Социальные инженеры это дело одобрили, оставив русским такую отдушину. Конечно, не без издевательств. Советую почитать ограничения в РСФСР, накладываемые на дачи и вообще все эти участки. Наплодив множество видов земельных участков, Советы напридумывали какое-то невероятное количество рестрикций. Для большинства выходило так, что иметь свой загородный дом было технически невозможно, разрешались буквально халупы, а для многих видов участков только сараи или вообще ничего. Только копай, только хардкор! Тем не менее и это было существенным послаблением. Ведь кроме своего («своего») жилья людям дали и свою землю. Да, крохотные клочки чёрт-те где. Но СВОЮ. И этим ослаблением режима заронили зёрна возрождения русского народа.

Вернёмся к городской жизни. Несмотря на значительное развитие социалки и появление массового жилья, в городах шёл аналогичный процесс. Произошло окончательное огосударствление экономики. Те почти-частные предприятия и артели, что существовали в раннесоветском периоде, были постепенно свёрнуты. Работать стало можно по сути только на государство. Такое подавление нормальной для человека частной инициативы, конечно, не прошло даром. Большинство людей с этим смирялось. У многих инициатива принимала всяческие превращённые формы, от прямого криминала до подпольных микро-бизнесов (нормальный бизнес в РСФСР было невозможно построить, конечно). Кто-то шёл по партийной линии. В общем, русские люди окончательно стали постоянно пребывать во взаимодействии с государством. Именно государство по сути определяло жизненную траекторию человека.

До революции народ мало общался с государством, в основном считая его своим защитником. В СССР же государство стало суровым отцом, который контролировал своих детей всю жизнь! Естественно, это привело к развитию инфантилизма. То есть вроде бы люди и крутились, решали вопросы, но во всё большей степени это превращалось в выпрашивание чего-либо у государства. Существует множество позднесоветских фильмов про жизнь, более-менее реалистичных. Практически во всех них видно, что люди тогда в основном не были полноценными взрослыми.

Это видно и по резко возросшему алкоголизму, и по наплевательскому отношению к своей жизни и своему здоровью. Сейчас многим это трудно понять, но многие люди тогда считали, что лучше получить инвалидность (!!) и пользоваться социалочкой, чем чего-то добиваться для себя. А смысл добиваться? Легальными методами и правильной жизнью выше определённых рамок не прыгнешь. Будешь шустрить и зарабатывать, так посадят за спекулянтство и частный бизнес. В общем, чуть ли не весь народ стал эдакими маменькиными сыночками. Неудивительно, что в этот же период крайне выросла популярность криминального мира. В немалой степени это и насаждалось сверху, но был и запрос снизу на взрослую жизнь. Криминал это давал, сами понимаете в насколько нездоровой форме. Именно в среднесоветский период сложились основные законы и порядки преступного мира. Но не будем сейчас вдаваться детали. Более подробно рассмотрим в следующей части о перестройке и 90-х, когда все эти факторы сыграли решающую роль.

Давайте, подведём итоги. Да, советское время стало катастрофой. Русский народ понёс колоссальные потери, в том числе в культуре, в образе жизни, даже в национальных чертах. В целом, дореволюционная жизнь горожан была уничтожена и даже опозорена. Слово «мещанский», т. е. городской, стало ругательным. Но жизнь есть жизнь. И русская культура проросла вновь, во многом по новому. И всё же, всё же… Русские изменились во многом в худшую сторону, но остались русскими. Кроме того, произошла массовая урбанизация, причём русское общество стало ещё менее религиозным (марксизм всё же разновидность религии, но основную массу он интересовал мало). Всё это стало мощнейшим фундаментом для медленного, но абсолютно неостановимого, тектонического, культурного подъёма русских.

Национальная жизнь в позднем СССР

В предыдущей главе мы остановились на среднесоветском периоде Хрущёва-Брежнева. Я рассказал об изменениях в национальном характере русских, но пропустил один аспект. Именно в этот период в русских массово укоренилось осознание собственной ущербности перед Западом. В статье про американцев я уже затрагивал эту тему. Да, весь Западный мир и даже социалистические страны Восточной Европы представлялись советским людям эдаким царством Белых Людей. Ну, конечно, страны блока ОВД тоже немного порченные социализьмой, но всё равно безмерно выше просто советского человека. Конечно же, и в СССР была своя внутренняя градация. Четырнадцать из пятнадцати республик Союза имели титульные нации, кроме, думаю это никого уже не удивит, РСФСР. Особое место занимали прибалтийские республики, они считались Европой и были практически уровня стран ОВД. Также высоко в табели о рангах стояла Грузия, катавшаяся как сыр в масле в огромных дотациях. Несильно отставала Армения. Украина и Молдавия получили мощную промышленность и тоже весьма хорошее потребление. Среднеазиатские республики и Азербайджан стояли несколько пониже, но всё равно в основном в плюсе по дотациям. В самой РСФСР роль автономий и их титульных народов постоянно росла. Малым народам доставалась отдельная забота, как о «вымирающих». Русским же была предоставлена возможность на всех поработать.

Вся эта поставленная вверх тормашками ситуация обильно лакировалась завываниями о замечательном интернационализме, скорой победе коммунизма, едином советском народе и так далее. Мол, национальностей как бы уже и нет. Правда нет их почему-то в первую очередь у русских, а у других народов в общем-то есть и это очень важно, обязательно нужно учитывать во всех аспектах бытия. Вплоть до административных автономий. Пропаганда совершенно шизофреничная, но в тоталитарном государстве за счёт массовости, всеобщего охвата и постоянной долбёжки работала. В результате выросли поколения русских с выбитым национальным самоощущением. К сожалению, у этих как норма воспринимается идея, что русским национальные чувства нельзя, а всем остальным можно и нужно. Мы этих людей хорошо знаем, они нами правят.

Но сама эта наведённая шизофрения не так уж страшна. Главная её проблема в том, что она алогична и противоречит реальности, поэтому поддерживается только за счёт постоянно работающего пропагандистского аппарата. Как только голос из матюгальника начинает слабеть, так и морок постепенно сходит. Но в позднем СССР аппарат работал и был мощным, а, главное, всеобъемлющим. Человека доставали везде коммунизмом и интернационализмом. Отдельная история — пропаганда в культурной сфере. Вся она естественно контролировалась идеологическим подразделением КГБ. Во второй половине 80-х всем принимающим решения уже была ясна задача по развалу Союза, поэтому возникли опасения, что вдруг сейчас русские как поднимутся и как начнут мстить! Поэтому конкретно антирусскую пропаганду и до этого уже маскируемую приглушили. Но взамен по полной включили «обличение ужасов социализма», «бичевание пороков общества», «выявление недостатков народной культуры» — проще говоря, врубили чернуху. Никто уже давно не кричал, что русские — это великодержавные шовинисты, как в раннем СССР, также никто уже не собирался строить новый советский народ, причём по загадочной причине именно из русских. Вместо этого указкой показывали на творящийся в стране бардак и укоризненно приговаривали: «Вот это вот всё, Ваня, потому что ты лодырь и пьяница».

В итоге советскому правительству удалось привить русскому народу огромный комплекс неполноценности. Видно, что работали мастера социальной инженерии с большим опытом. С трибун унылые советские рожи не особо скупились на похвалы советскому народу, в национальных республиках потоки елея в адрес титульных народов лились рекой, даже русским иногда перепадало. Но в РСФСР, в отличие от национальных республик, ни малейших попыток установления национального государства не делалось, наоборот, продолжалась пропаганда интернационализма и дружбы народов. Всё это говорили люди, которые одним своим видом вызывали раздражение. Но в национальных республиках это купировалось национализацией советских пока ещё не независимых государств, поэтому советские бонзы воспринимались худо-бедно отцами нации. В целом, им это не очень помогло, практически везде советские лидеры потеряли власть в считанные годы после распада СССР в 1991. Исключениями стали лишь Узбекистан, где Ислам Каримов продержался аж до своей смерти в 2016 году, но лишь за счёт того, что Узбекистан законсервировал советское устройство, Туркмения с Сапармуратом Ниязовым до 2006 примерно с той же механикой, и Казахстан, где Нурсултан Назарбаев смог вести крайне разумную политику лавирования чуть ли не между всеми возможными центрами сил, изображая из себя дружбу с Россией, а также решая дикую демографическую проблему (в 1991 казахов было меньше, чем русских).

Однако в РСФСР такого седативного средства как национализм не было, поэтому в результате всех перипетий Борис Ельцин остался одной из самых ненавидимых народом фигур, хотя тоже сумел продержаться довольно долго, до самого конца 1999 года. Впрочем, в РСФСР-РФ уже работали другие силы, отнюдь не естественные законы развития обществ. Но вернёмся в позднесоветский период. Итогом такого резкого отличия политики в РСФСР стала утеря русскими веры в государство. Оно стало ассоциироваться с упадком, бардаком, нелепыми решениями (один только сухой закон в конце 20 то века чего стоит!) и, главное, безнадёжным, как тогда казалось, отставанием от Запада буквально во всём. Возьмите классического старого либераху (молодые не подойдут, они уже в современной западной повесточке) и представьте, что такими либерахами были чуть ли не все! Но! Почти все в российском обществе, но не в 14 национальных республиках. Там пропагандировалась идея, что это русские всем мешают жить со своим имперством, вот этим навязанным всем совдепом, ну и они же источник всех вышеописанных социальных проблем.

Таким образом кризис позднесоветского общества для всех советских республик кроме РСФСР считался национальным, то есть русским подавлением национальностей этих квазигосударств, а в РСФСР он понимался как социальный. Национальная проблема затрагивалась вскользь, мягкой силой культурной пропаганды, и как бы получалось, что русским показывали огромный набор проблем и не слишком тонко намекали, что источник проблемы они сами, русские. При этом другие народы уже жившие в парадигме национальных государств не понимали, почему русские отрицают национальные проблемы, это вызывало дополнительное раздражение и желание уйти уже от этих криворуких дуболомов. Я думаю, уже из этого многословного описания понятно, что работа была действительно тонкая. Социальным инженерам удалось провести советскую власть между Сциллой и Харибдой, между национальным возрождением русских и сохранением советского монстра к национальному возрождению, а в некоторых случаях, к рождению государств всех, кроме русских.

Бардак и перестройка

Но, кстати, а откуда взялся упоминаемый мною бардак? В предыдущей статье я уже упомянул о том, что резкое огосударствливание экономики и общественной жизни, произошедшее после Сталина, привело к серьёзной инфантилизации общества. Причём, отмечу, в первую очередь русского общества, потому что во многих республиках Союза был разрешён частный бизнес. Например, в Прибалтике и Грузии. В исламских республиках позволялись некоторые виды национального промысла, которые приводили де факто к разрешению частного бизнеса. Так, например, в Узбекистане разрешалась не только торговля на базарах (то есть фактически было легализовано фермерство и производство традиционных продуктов питания), но и держание заведений типа чайханы, иными словами частных кафе. В РСФСР естественно такого не было и в помине, гоняли даже за продажу картошки. Думаю, многим станет понятнее, почему русская национальная кухня оказалась в таком загоне, а та же узбекская пошла с места в карьер и заслуженно держит одно из высших мест по популярности среди постсоветских кухонь. То же самое касается грузинской, армянской и так далее. У них попросту не прерывалась кулинарная традиция.

Вообще, тема де-факто легального частного бизнеса в некоторых республиках СССР крайне слабо освещена. Ею почему-то мало кто интересуется, хотя эти разрешения и запрещения сыграли огромную роль в формировании обществ и их уровня готовности к капитализму. Информации крайне мало, приходится буквально собирать по крупицам из воспоминаний очевидцев. Так, например, я совершенно случайно узнал из одного поста, где автор делился воспоминаниями об отдыхе в Грузии, что в этой обласканной Союзом республике частные гостиницы для многочисленных туристов были не только де-факто разрешены, но на их мощности был госзаказ! Вещь совершенно немыслимая в РСФСР, где такого бизнеса не существовало в принципе. Отсюда и все эти грузинские мафии тоже рванувшие ракетой после 1991 года. У них банально были деньги. У русских же выкинутых на мороз голодранцами таких стартовых условий в массе не было. В будущем, если удастся собрать материал, то попробую написать статью об условиях для бизнеса в разрезе разных республик Союза.

В общем, из описанного выше становится понятно, что многие, в основном южные и западные, народы Совдепа жили почти взрослой жизнью задолго до перестройки и 1991 года. Они вели частный бизнес, имели намного больше возможностей для обустройства своей жизни, гораздо в меньшей степени зависели от государства. Не то было в РСФСР, Белоруссии и некоторых других республиках. Работать можно было только на государство, мало того НУЖНО было работать на государство, потому что за отсутствие легальной работы полагалась уголовная статья. То есть даже возможность подпольной деятельности была максимально затруднена. Как я уже не раз писал, это привело к инфантилизации населения и появлению в массах наплевательского отношения к себе и своей жизни.

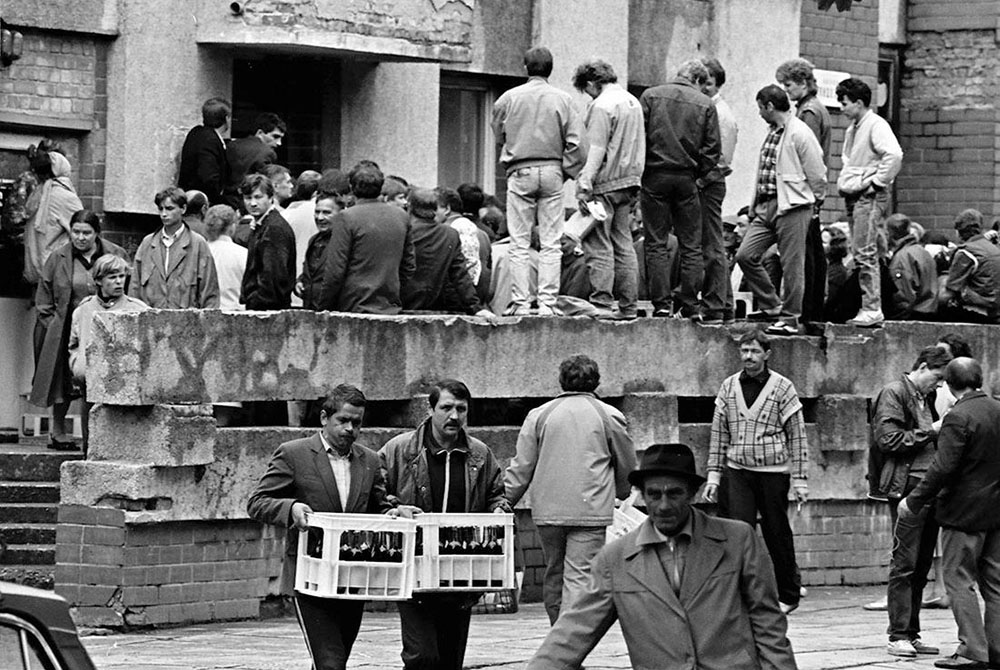

Выражалось последнее очень ярко. В предыдущей статье я уже упоминал про то, что немало людей были не против получить инвалидность, с нелепой бравадой работая нарочито халатно и не заботясь о свое безопасности, а то и специально калеча себя. И всё лишь для того, чтобы получать не бог весть какое пособие. Только вот зарплата то была не сильно выше и законных способов увеличить свой доход практически не было. Но самым ярким проявлением инфантильного отношения к себе было повальное пьянство, в том числе зачастую на рабочем месте. Жителям крупных городов сейчас такое даже представить сложно. Как можно работать пьяным?! Можно, но плохо (становится понятнее, откуда бралось знаменитое советское «качество»). В глубокой глубинке такое ещё можно встретить, а чтобы массово, вплоть до кабинетных начальников… Тем не менее с 70-х годов пьянство становилось всё более массовым и в 80-е достигло своего пика. Естественно, власти этому потакали и в какой-то мере давали пример. Думаю, никто не будет спорить, что при желании властей, тем более в таком мощном государстве как СССР, всё это можно было легко извести под корень. Собственно, в РФ это и сделали без заметных сложностей. В реальности же и рабочих почти не наказывали за пьянство, и само начальство пьянки устраивало. Если же мелкое начальство пыталось навести порядок, то сталкивалось с тем, что уволить кого-либо было крайне сложно и вообще увольнения не поощрялись.

В эти же 80-е года началось и массированное распространение наркотиков. Конечно, наркотики были всегда, особенно в Средней Азии, там массовость употребления местных традиционных веществ была довольно высокой и за это даже не было наказаний. В принципе длительное время были относительно доступны самые разные вещества: от мака и конопли до всяких медицинских препаратов, дававших чувство эйфории. Но настоящая эпидемия пошла уже с перестройки, когда героин и другие опиаты в огромных количествах пошли с Афганистана. Впрочем, это уже были последствия разложения силовых органов. Милиция работала, спустя рукава, и тот же первитин или винт стал распространяться как пожар. А героин из Афганистана завозили в основном военные. Пик наркомании пришёлся уже на 90-е. Я уже тогда был подростком и могу говорить как очевидец. Ситуация, увы, была плохая. Даже в благополучных семьях дети баловались. Но не будем чрезмерно углубляться в эту тему. В целом, наркомания шла на взлёт все 80-е годы (советофилы любят говорить, что наркомании в Союзе не было, она просто вдруг откуда ни возьмись появилась после 1991), в 90-е просто уже произошёл максимально возможный охват.