- Подпишитесь, чтобы читать далееНа кофе

Рыцарь и король: как Уильям Маршал не убил Ричарда Львиное Сердце и что из этого вышло

Образ рыцаря из легенд и поэм в комментариях не нуждается. Ассоциации с благородством, отвагой и прочими глубоко положительными качествами большинству людей вбиваются в подкорку с детства. Позднее многие как раз разочаровываются, читая о полупьяных крестоносцах, рыцарях-разбойниках, рыцарях-вымогателях и рыцарях-мародёрах. Но это сословие действительно было соткано из противоречий, и, при всей грубости и жестокости средневековых обычаев, зачастую они демонстрировали совсем иные качества, делавшие рыцарство чем-то гораздо большим, чем сборище удачливых бандитов.

Уильям Маршал был одним из самых прославленных английских рыцарей бурного XII века. Этот незаурядный человек и участвовал в турнирах, и сражался, и демонстрировал лидерские качества, и был недурным управленцем. Он успел послужить нескольким королям, но самым драматичным был переход от Генриха II к его преемнику — Ричарду Львиное Сердце.

Дело в том, что Ричард, прежде чем начать своё недолгое сумбурное правление, воевал против собственного отца, Генриха II. Их борьба затянулась, и, как часто бывало в Средние века, родственные отношения ничуть не мешали использованию холодного оружия.

Для Генриха история кончилась скверно. Ричард, поддержанный королём Франции, одолевал, а Генриха, человека уже далеко не молодого, мучили болезни. Вассалы изменяли один за другим и переходили под знамёна его сына. Уильям Маршал предавать отказался, хотя его дело выглядело всё менее перспективным.

Рыцарь и король: как Уильям Маршал не убил Ричарда Львиное Сердце и что из этого вышло

Образ рыцаря из легенд и поэм в комментариях не нуждается. Ассоциации с благородством, отвагой и прочими глубоко положительными качествами большинству людей вбиваются в подкорку с детства. Позднее многие как раз разочаровываются, читая о полупьяных крестоносцах, рыцарях-разбойниках, рыцарях-вымогателях и рыцарях-мародёрах. Но это сословие действительно было соткано из противоречий, и, при всей грубости и жестокости средневековых обычаев, зачастую они демонстрировали совсем иные качества, делавшие рыцарство чем-то гораздо большим, чем сборище удачливых бандитов.

Уильям Маршал был одним из самых прославленных английских рыцарей бурного XII века. Этот незаурядный человек и участвовал в турнирах, и сражался, и демонстрировал лидерские качества, и был недурным управленцем. Он успел послужить нескольким королям, но самым драматичным был переход от Генриха II к его преемнику — Ричарду Львиное Сердце.

Дело в том, что Ричард, прежде чем начать своё недолгое сумбурное правление, воевал против собственного отца, Генриха II. Их борьба затянулась, и, как часто бывало в Средние века, родственные отношения ничуть не мешали использованию холодного оружия.

Для Генриха история кончилась скверно. Ричард, поддержанный королём Франции, одолевал, а Генриха, человека уже далеко не молодого, мучили болезни. Вассалы изменяли один за другим и переходили под знамёна его сына. Уильям Маршал предавать отказался, хотя его дело выглядело всё менее перспективным.

БесплатныйМожно убивать за взгляды… За взгляды, не согласующиеся с интересами нации, нужно убивать — боевик организации «С14»*

Когда мы говорим о неонацистских движениях на Украине, зачастую упускаем их роль в политической системе общества этой страны. Люди, убеждённые в том, что Украина — обычное восточноевропейское государство, обычно стараются объявить неонацистские группировки просто сборищами маргиналов, неспособными реально влиять на политический ландшафт. В действительности военизированные группировки — эффективная сила, позволяющая очень жёстко контролировать меру дозволенного в общественной жизни Украины.

В 2014 году во время Евромайдана в результате вооружённого восстания было свергнуто правительство Украины. Вооружённые и сплочённые сотни самообороны стали основой для будущих боевых организаций. От перечня бесчисленных добровольческих батальонов и рот, воевавших на фронте, вскоре начало рябить в глазах.

Однако гораздо более широким было представительство военизированных групп внутри Украины. Пресловутый «Правый сектор»*, напомним, располагал на лето 2015 года двумя батальонами на фронте и 16 (!) в тылу. Причём «запасные батальоны» обладали значительным количеством неучтённого оружия.

Можно убивать за взгляды… За взгляды, не согласующиеся с интересами нации, нужно убивать — боевик организации «С14»*

Когда мы говорим о неонацистских движениях на Украине, зачастую упускаем их роль в политической системе общества этой страны. Люди, убеждённые в том, что Украина — обычное восточноевропейское государство, обычно стараются объявить неонацистские группировки просто сборищами маргиналов, неспособными реально влиять на политический ландшафт. В действительности военизированные группировки — эффективная сила, позволяющая очень жёстко контролировать меру дозволенного в общественной жизни Украины.

В 2014 году во время Евромайдана в результате вооружённого восстания было свергнуто правительство Украины. Вооружённые и сплочённые сотни самообороны стали основой для будущих боевых организаций. От перечня бесчисленных добровольческих батальонов и рот, воевавших на фронте, вскоре начало рябить в глазах.

Однако гораздо более широким было представительство военизированных групп внутри Украины. Пресловутый «Правый сектор»*, напомним, располагал на лето 2015 года двумя батальонами на фронте и 16 (!) в тылу. Причём «запасные батальоны» обладали значительным количеством неучтённого оружия.

Бесплатный

БесплатныйВеличайшие войны может спровоцировать простое непонимание мотивов противника и нежелание разговаривать с ним. В 1983 году СССР и США стояли на пороге ядерной войны, и причиной, по которой ракеты едва не полетели, стала паранойя и уверенность в том, что на той стороне — не разумные политики, а сборище маньяков-убийц.

Холодная война закончилась в 80-е, с перестройкой, а там и полным распадом СССР. Огромные ядерные арсеналы не пошли в ход, мир не сгорел и не погиб (по крайней мере, не весь). Однако именно на излете Холодной правители СССР и США все-таки чуть не проверили, насколько глубока кроличья нора, и насколько действительно хороши миры технотриллеров Тома Клэнси.

Наш Советский Союз покарает…

В конце 70-х и начале 80-х годов отношения США и СССР, и так никогда не бывшие простыми, постепенно осложнялись. Советский Союз постепенно расширял сферу влияния, а вооруженные силы наращивали мощь. Обновлялись ракетные комплексы, флот достиг пика боевых возможностей.

США, в свою очередь, потерпели несколько не критичных, но болезненных неудач на внешних фронтах. В Никарагуа проамериканский диктатор Сомоса утратил власть, в Иране американская силовая операция, затеянная ради освобождения заложников в Тегеране, потерпела унизительный крах; на Гренаде у власти оказалось левое правительство. Короче говоря, речь, конечно, не шла о крахе, но цитадель демократии смотрелась не слишком убедительно. Особенно на фоне резкого роста мощи СССР. Советский Союз находился на пике военных возможностей, оспаривая единоличное лидерство США даже на море, где те, казалось бы, царили безоговорочно.

Величайшие войны может спровоцировать простое непонимание мотивов противника и нежелание разговаривать с ним. В 1983 году СССР и США стояли на пороге ядерной войны, и причиной, по которой ракеты едва не полетели, стала паранойя и уверенность в том, что на той стороне — не разумные политики, а сборище маньяков-убийц.

Холодная война закончилась в 80-е, с перестройкой, а там и полным распадом СССР. Огромные ядерные арсеналы не пошли в ход, мир не сгорел и не погиб (по крайней мере, не весь). Однако именно на излете Холодной правители СССР и США все-таки чуть не проверили, насколько глубока кроличья нора, и насколько действительно хороши миры технотриллеров Тома Клэнси.

Наш Советский Союз покарает…

В конце 70-х и начале 80-х годов отношения США и СССР, и так никогда не бывшие простыми, постепенно осложнялись. Советский Союз постепенно расширял сферу влияния, а вооруженные силы наращивали мощь. Обновлялись ракетные комплексы, флот достиг пика боевых возможностей.

США, в свою очередь, потерпели несколько не критичных, но болезненных неудач на внешних фронтах. В Никарагуа проамериканский диктатор Сомоса утратил власть, в Иране американская силовая операция, затеянная ради освобождения заложников в Тегеране, потерпела унизительный крах; на Гренаде у власти оказалось левое правительство. Короче говоря, речь, конечно, не шла о крахе, но цитадель демократии смотрелась не слишком убедительно. Особенно на фоне резкого роста мощи СССР. Советский Союз находился на пике военных возможностей, оспаривая единоличное лидерство США даже на море, где те, казалось бы, царили безоговорочно.

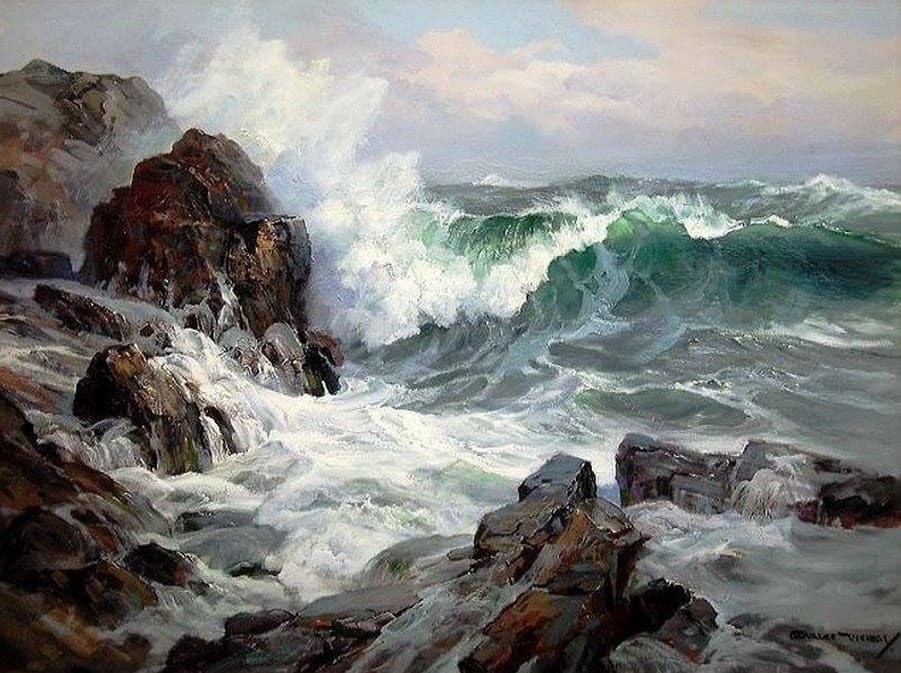

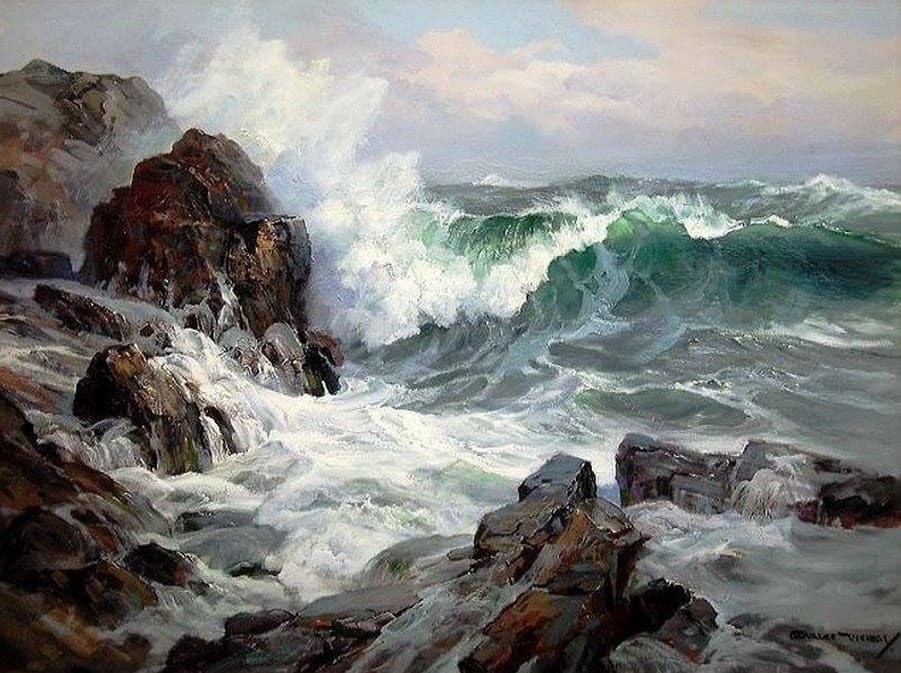

БесплатныйЧарльз Викери жил в ХХ веке, и писал моря и леса. Леса он видел живьем, в роли моря обычно выступало озеро Мичиган.

Чарльз Викери жил в ХХ веке, и писал моря и леса. Леса он видел живьем, в роли моря обычно выступало озеро Мичиган.

Бесплатный

БесплатныйАвтор текста Михаил Поликарпов

Во время войны западные корреспонденты базировались в Сараеве в отеле «Холидей Инн» и, живя на полном пансионе за 62 доллара в сутки, взирали на осаду изнутри.

Логично, что сербов показали «плохими парнями», которые расстреливали беззащитный город. И я не припомню, чтобы сделали какой-то репортаж о местных частных тюрьмах для них.

После окончания конфликта в Боснии прошло тридцать лет. Наверное, можно попытаться спокойно, sine ira et studio, рассказать об осаде города.

Большое Сараево — это административная единица, куда входит собственно город, а также близлежащие посёлки. Город раскинулся в Сараевской котловине, по которой течёт небольшая речка Миляцка. Он вытянут с востока на запад километров на двенадцать, а с севера на юг — на четыре. Перед войной из 600 тысяч жителей Большого Сараева примерно 280 тысяч составляли мусульмане, около 200 тысяч — сербы, а 80 тысяч — хорваты.

Автор текста Михаил Поликарпов

Во время войны западные корреспонденты базировались в Сараеве в отеле «Холидей Инн» и, живя на полном пансионе за 62 доллара в сутки, взирали на осаду изнутри.

Логично, что сербов показали «плохими парнями», которые расстреливали беззащитный город. И я не припомню, чтобы сделали какой-то репортаж о местных частных тюрьмах для них.

После окончания конфликта в Боснии прошло тридцать лет. Наверное, можно попытаться спокойно, sine ira et studio, рассказать об осаде города.

Большое Сараево — это административная единица, куда входит собственно город, а также близлежащие посёлки. Город раскинулся в Сараевской котловине, по которой течёт небольшая речка Миляцка. Он вытянут с востока на запад километров на двенадцать, а с севера на юг — на четыре. Перед войной из 600 тысяч жителей Большого Сараева примерно 280 тысяч составляли мусульмане, около 200 тысяч — сербы, а 80 тысяч — хорваты.

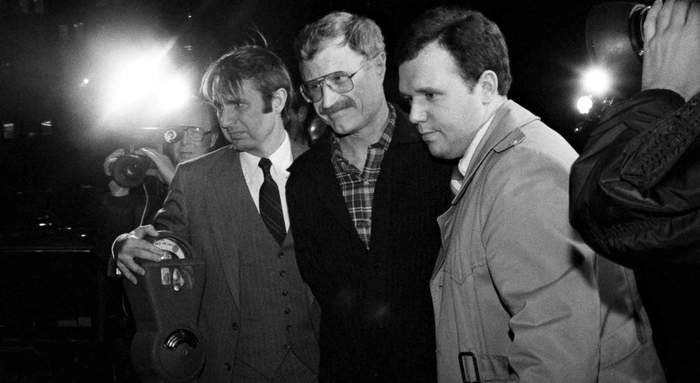

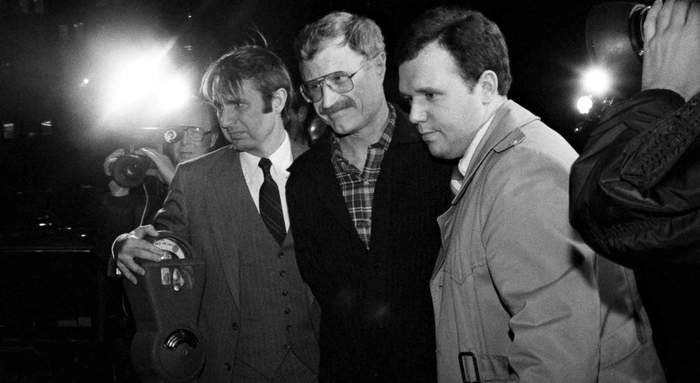

БесплатныйАвтор текста Алексей Костенков, печатается с его ведома и благословения

История Карела Франтишека Кёхера и его жены Ганы феерична настолько, будто её писали восставший из гроба Ярослав Гашек в обнимку с Тинто Брассом. А лозунг хиппи «занимайтесь любовью, а не войной» они воплотили с такой фантазией и энтузиазмом, что биография несчастной Мата Хари выглядит невинной шалостью скромной гимназистки.

Оживший Швейк

Чешский народ славится здравомыслием, жизнелюбием и ироничным отношением к неприятностям и глупости человеческой. Не зря самым известным образом чеха стал бравый солдат Швейк. Словаки по менталитету ближе к венграм, с которыми жили вместе тысячу лет, но всё равно во многом похожи на своих ближайших родственников.

История самого знаменитого чехословацкого шпиона могла случиться только в этой стране. Слишком уж чешский у неё колорит — будто сюжет писал восставший из могилы автор «Бравого солдата Швейка» Ярослав Гашек. Многие повороты безумны настолько, что «так не бывает».

Автор текста Алексей Костенков, печатается с его ведома и благословения

История Карела Франтишека Кёхера и его жены Ганы феерична настолько, будто её писали восставший из гроба Ярослав Гашек в обнимку с Тинто Брассом. А лозунг хиппи «занимайтесь любовью, а не войной» они воплотили с такой фантазией и энтузиазмом, что биография несчастной Мата Хари выглядит невинной шалостью скромной гимназистки.

Оживший Швейк

Чешский народ славится здравомыслием, жизнелюбием и ироничным отношением к неприятностям и глупости человеческой. Не зря самым известным образом чеха стал бравый солдат Швейк. Словаки по менталитету ближе к венграм, с которыми жили вместе тысячу лет, но всё равно во многом похожи на своих ближайших родственников.

История самого знаменитого чехословацкого шпиона могла случиться только в этой стране. Слишком уж чешский у неё колорит — будто сюжет писал восставший из могилы автор «Бравого солдата Швейка» Ярослав Гашек. Многие повороты безумны настолько, что «так не бывает».

Бесплатный