- Подпишитесь, чтобы читать далееПродвинутый

С холма, где они затаились, обширная долина была как на ладони.

И на всем видимом пространстве, сколько хватало глаз, будто жирные черные насекомые ползли сотни танков. Вереницы, растянувшиеся до горизонта, целая армада танков. Засевшие на холме израильские солдаты ясно понимали, что остановить эту лавину не под силу не только им самим, но и вообще, кажется, никому. Особенно сегодня, когда в стране большой праздник и многие военные разъехались по домам.

Но точно так же понимали солдаты и то, что уйти они не могут. Придется вступить в бой, исход которого может быть только один - их гибель.

***

Израильский сериал "Долина слез" это вовсе не история о героизме. Тут не будет размахивания флагом, патетических речей и примеров возвышенного самопожертвования. Это история о войне, ставшая мощнейшим антивоенным высказыванием. Рассказ о том, что ни один человек не должен гибнуть во имя чего бы то ни было. О том, что смерть - это страшно и непоправимо, что ура-патриотическая трескотня - это удел тыловых бюрократов, а победа всегда оказывается горькой.

В известном смысле "Долина слез" для сегодняшней России даже актуальнее, чем для Израиля. Поэтому всем, кто читает мои публикации в России, я настоятельно рекомендую его посмотреть.

С холма, где они затаились, обширная долина была как на ладони.

И на всем видимом пространстве, сколько хватало глаз, будто жирные черные насекомые ползли сотни танков. Вереницы, растянувшиеся до горизонта, целая армада танков. Засевшие на холме израильские солдаты ясно понимали, что остановить эту лавину не под силу не только им самим, но и вообще, кажется, никому. Особенно сегодня, когда в стране большой праздник и многие военные разъехались по домам.

Но точно так же понимали солдаты и то, что уйти они не могут. Придется вступить в бой, исход которого может быть только один - их гибель.

***

Израильский сериал "Долина слез" это вовсе не история о героизме. Тут не будет размахивания флагом, патетических речей и примеров возвышенного самопожертвования. Это история о войне, ставшая мощнейшим антивоенным высказыванием. Рассказ о том, что ни один человек не должен гибнуть во имя чего бы то ни было. О том, что смерть - это страшно и непоправимо, что ура-патриотическая трескотня - это удел тыловых бюрократов, а победа всегда оказывается горькой.

В известном смысле "Долина слез" для сегодняшней России даже актуальнее, чем для Израиля. Поэтому всем, кто читает мои публикации в России, я настоятельно рекомендую его посмотреть.

Бесплатный

Бесплатный

Каждый раз, когда я вожу гостей в Иерусалим и среди прочего показываю им колоритный полузакрытый район Меа Шеарим, населенный ультраортодоксами, мне неизменно задают вопрос: зачем эти люди намеренно отделяют себя от всех остальных? Ведь они же в Израиле, тут кругом евреи. Нет смысла отгораживаться, если опасность тебе не грозит.

И потом, что это за странная манера загонять себя в добровольное гетто? Не вы ли боролись на протяжении поколений за то, чтобы жить свободно?

Вопросы совсем не глупые. И в принципе абсолютно логичные, если рассуждать со светской точки зрения. Собственно, даже не светской, а вообще любой, кроме иудейской. Ведь, если подумать, ни христиане (не считая сектантов), ни мусульмане, ни буддисты с индуистами не склонны жить обособленными колониями. И, насколько я помню, принудительно их в подобные изолированные общины никто не загонял.

А с евреями странная история. Они упрямо живут отдельной колонией. Это как если бы арестантам объявили амнистию, а они покинули тюрьму и заперлись в другом похожем здании через дорогу.

Что это, привычка? Упрямство? Или может они хотят кому-то что-то доказать?

На самом деле ничего из перечисленного.

Каждый раз, когда я вожу гостей в Иерусалим и среди прочего показываю им колоритный полузакрытый район Меа Шеарим, населенный ультраортодоксами, мне неизменно задают вопрос: зачем эти люди намеренно отделяют себя от всех остальных? Ведь они же в Израиле, тут кругом евреи. Нет смысла отгораживаться, если опасность тебе не грозит.

И потом, что это за странная манера загонять себя в добровольное гетто? Не вы ли боролись на протяжении поколений за то, чтобы жить свободно?

Вопросы совсем не глупые. И в принципе абсолютно логичные, если рассуждать со светской точки зрения. Собственно, даже не светской, а вообще любой, кроме иудейской. Ведь, если подумать, ни христиане (не считая сектантов), ни мусульмане, ни буддисты с индуистами не склонны жить обособленными колониями. И, насколько я помню, принудительно их в подобные изолированные общины никто не загонял.

А с евреями странная история. Они упрямо живут отдельной колонией. Это как если бы арестантам объявили амнистию, а они покинули тюрьму и заперлись в другом похожем здании через дорогу.

Что это, привычка? Упрямство? Или может они хотят кому-то что-то доказать?

На самом деле ничего из перечисленного.

Бесплатный

Бесплатный

Эйнштейн как-то сказал: "Бесконечны только две вещи - Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен".

Чуть больше года назад я опубликовал статью, которую озаглавил строчкой из песни Андрея Макаревича "Битва с дураками". Мой канал тогда был еще очень молодым и впервые столкнулся с атаками оголтелых антисемитов. Поначалу казалось правильным отвечать каждому неандертальцу лично, но когда они начали прибывать целыми стаями, пришлось давать им отпор, так сказать, оптом.

Конечно же бессмысленно сообщать дураку о его глупости, потому что в силу этого самого качества он не способен осознать свою умственную неполноценность. С другой стороны, выявлять глупцов, особенно инициативных и агрессивных, весьма полезный навык. Это как прогулка по коридорам сумасшедшего дома: вам определенно не повредит держать самых буйных его обитателей в поле зрения и быть готовыми ко всему. А заурядные глупцы в каком-то смысле опаснее буйнопомешанных, ведь их не так просто вычленить в толпе.

Поэтому один авторитетный итальянский экономист Карло Чиполла разработал 5 универсальных законов, которые помогут вам обезопасить себя от идиотизма самых невменяемых.

Об этом уже многие писали, что только доказывает вечную актуальность темы, но все публикации написаны как будто под копирку. Я же с вашего позволения, как обычно, не стану повторять чужое, а расскажу вам обо всех правилах своими словами, то есть именно таким образом, который ужасно раздражает многих дураков, считающих, что цитировать нужно либо буквально, либо никак. Однако мне не так интересно цитировать, гораздо интереснее обсудить с вами этот любопытный перечень.

1. ДУРАКОВ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Эйнштейн как-то сказал: "Бесконечны только две вещи - Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен".

Чуть больше года назад я опубликовал статью, которую озаглавил строчкой из песни Андрея Макаревича "Битва с дураками". Мой канал тогда был еще очень молодым и впервые столкнулся с атаками оголтелых антисемитов. Поначалу казалось правильным отвечать каждому неандертальцу лично, но когда они начали прибывать целыми стаями, пришлось давать им отпор, так сказать, оптом.

Конечно же бессмысленно сообщать дураку о его глупости, потому что в силу этого самого качества он не способен осознать свою умственную неполноценность. С другой стороны, выявлять глупцов, особенно инициативных и агрессивных, весьма полезный навык. Это как прогулка по коридорам сумасшедшего дома: вам определенно не повредит держать самых буйных его обитателей в поле зрения и быть готовыми ко всему. А заурядные глупцы в каком-то смысле опаснее буйнопомешанных, ведь их не так просто вычленить в толпе.

Поэтому один авторитетный итальянский экономист Карло Чиполла разработал 5 универсальных законов, которые помогут вам обезопасить себя от идиотизма самых невменяемых.

Об этом уже многие писали, что только доказывает вечную актуальность темы, но все публикации написаны как будто под копирку. Я же с вашего позволения, как обычно, не стану повторять чужое, а расскажу вам обо всех правилах своими словами, то есть именно таким образом, который ужасно раздражает многих дураков, считающих, что цитировать нужно либо буквально, либо никак. Однако мне не так интересно цитировать, гораздо интереснее обсудить с вами этот любопытный перечень.

1. ДУРАКОВ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Бесплатный

Начну, как ни странно, с Израиля (вам покажется, что это совсем не по теме, однако потерпите, чуть позже станет понятно, к чему я веду).

Тут у нас, как в старой песенке, кругом одни евреи. Казалось бы, монолит, единый народ, дружные потомки Авраама. Однако, если приглядеться, все совсем не так (ну, не считая Авраама, против него никто особо не возражает).

Религиозные евреи здесь с трудом терпят светских, которых вообще-то в стране большинство, считая их грешниками, вероотступниками и вообще не вполне евреями.

Светские в свою очередь посмеиваются над религиозными, с этими их странными костюмами, пейсами и всевозможными запретами, с этой помешанностью на буквальном прочтении священных текстов.

А есть еще евреи (тоже, впрочем, из среды ультраортодоксов), которые, живя в Израиле, считают существование светского государства грубейшим нарушением заветов Торы, настаивающей, что страну свою в земле обетованной можно будет создать лишь с приходом машиаха и только для истинно верующих. Таких, как они сами.

А еще есть евреи из Африки или Азии, выглядящие совсем не как евреи. Живут они обособленно, питаются традиционной пищей своих прежних стран, на иврите изъясняются с трудом, будто простые мигранты.

Начну, как ни странно, с Израиля (вам покажется, что это совсем не по теме, однако потерпите, чуть позже станет понятно, к чему я веду).

Тут у нас, как в старой песенке, кругом одни евреи. Казалось бы, монолит, единый народ, дружные потомки Авраама. Однако, если приглядеться, все совсем не так (ну, не считая Авраама, против него никто особо не возражает).

Религиозные евреи здесь с трудом терпят светских, которых вообще-то в стране большинство, считая их грешниками, вероотступниками и вообще не вполне евреями.

Светские в свою очередь посмеиваются над религиозными, с этими их странными костюмами, пейсами и всевозможными запретами, с этой помешанностью на буквальном прочтении священных текстов.

А есть еще евреи (тоже, впрочем, из среды ультраортодоксов), которые, живя в Израиле, считают существование светского государства грубейшим нарушением заветов Торы, настаивающей, что страну свою в земле обетованной можно будет создать лишь с приходом машиаха и только для истинно верующих. Таких, как они сами.

А еще есть евреи из Африки или Азии, выглядящие совсем не как евреи. Живут они обособленно, питаются традиционной пищей своих прежних стран, на иврите изъясняются с трудом, будто простые мигранты.

Бесплатный

В русском языке слово "хамса" присутствует давно, но означает оно вовсе не то, о чем я собираюсь рассказать. Хамсой в России чаще принято называть мелкую рыбешку, разновидность анчоуса. С ней возможны упоительные гастрономические эксперименты, но о них поговорим как-нибудь в другой раз, если появится повод.

Сейчас речь о другом. Те, кто путешествовал или жил по берегам Средиземного моря, наверняка обращал внимание на многочисленные и самые разнообразные декоративные ладошки, которые встречаются в сувенирных магазинах, декоре, граффити, рекламе - в общем повсюду.

Что это за рука такая? Почему на ней частенько изображен глаз? И чем объясняется ее присутствие в мусульманской, иудейской и христианской культуре? Это что, какой-то символ из Библии?

Ладошки эти как раз и называются арабским словом "хамса", что созвучно с ивритским "хамеш", то есть "пять". Хамса - это и пять пальцев, и вообще ладонь, подобно русскому просторечному "пятерня". Символ настолько старый, что проследить его источник почти невозможно. В том или ином виде он встречается и по всей Северной Африке, и на юге Европы, и на Ближнем Востоке, и в Индии с древних времен.

Версии того, кто может быть изначальной владелицей этой ладони (а очень многие источники сходятся в том, что это именно женская рука), сильно разнятся. Это может быть Шумерская богиня Инанна, а может аккадская Иштар - обе отвечали за материнство и плодородие. Кто-то связывает это изображение с девственной богиней Танит, в которую верили в Карфагене. Временами вспоминают буддистскую богиню сострадания Тару.

В Древнем Риме имелся схожий символ, означающий "руку всех богов".

В русском языке слово "хамса" присутствует давно, но означает оно вовсе не то, о чем я собираюсь рассказать. Хамсой в России чаще принято называть мелкую рыбешку, разновидность анчоуса. С ней возможны упоительные гастрономические эксперименты, но о них поговорим как-нибудь в другой раз, если появится повод.

Сейчас речь о другом. Те, кто путешествовал или жил по берегам Средиземного моря, наверняка обращал внимание на многочисленные и самые разнообразные декоративные ладошки, которые встречаются в сувенирных магазинах, декоре, граффити, рекламе - в общем повсюду.

Что это за рука такая? Почему на ней частенько изображен глаз? И чем объясняется ее присутствие в мусульманской, иудейской и христианской культуре? Это что, какой-то символ из Библии?

Ладошки эти как раз и называются арабским словом "хамса", что созвучно с ивритским "хамеш", то есть "пять". Хамса - это и пять пальцев, и вообще ладонь, подобно русскому просторечному "пятерня". Символ настолько старый, что проследить его источник почти невозможно. В том или ином виде он встречается и по всей Северной Африке, и на юге Европы, и на Ближнем Востоке, и в Индии с древних времен.

Версии того, кто может быть изначальной владелицей этой ладони (а очень многие источники сходятся в том, что это именно женская рука), сильно разнятся. Это может быть Шумерская богиня Инанна, а может аккадская Иштар - обе отвечали за материнство и плодородие. Кто-то связывает это изображение с девственной богиней Танит, в которую верили в Карфагене. Временами вспоминают буддистскую богиню сострадания Тару.

В Древнем Риме имелся схожий символ, означающий "руку всех богов".

БесплатныйВопрос, с ответом на который нет никакой ясности не только у тех, кто смотрит на евреев со стороны, но и у тех, кого он касается непосредственно. Почему так происходит, каковы варианты ответов и что мне мешает с ними согласиться? В очередном видео - мое строго субъективное мнение. Хотите поспорить или поделиться своими соображениями, пишите в комментариях.

Вопрос, с ответом на который нет никакой ясности не только у тех, кто смотрит на евреев со стороны, но и у тех, кого он касается непосредственно. Почему так происходит, каковы варианты ответов и что мне мешает с ними согласиться? В очередном видео - мое строго субъективное мнение. Хотите поспорить или поделиться своими соображениями, пишите в комментариях.

БесплатныйЧем хороши древние города, так это тем, что за века их облик многократно менялся, но при этом каждый новый имидж лишь перекрывал, но не отменял прежнего. В результате стили, влияния и эпохи запечатлелись здесь слоями, позволяя нам приоткрывать их один за другим, пробираясь в самую середину, к началу начал. Очень ценю такие места. И приглашаю вас заглянуть в небольшой, но поразительно многогранный город, Цфат.

Чем хороши древние города, так это тем, что за века их облик многократно менялся, но при этом каждый новый имидж лишь перекрывал, но не отменял прежнего. В результате стили, влияния и эпохи запечатлелись здесь слоями, позволяя нам приоткрывать их один за другим, пробираясь в самую середину, к началу начал. Очень ценю такие места. И приглашаю вас заглянуть в небольшой, но поразительно многогранный город, Цфат.

БесплатныйИногда мне говорят, что это странно, когда у еврея имя Олег. Знали бы они, насколько нееврейская у меня фамилия:) Для меня это не проблема, но многие, переезжая в Израиль, стараются выбрать себе такую фамилию, которая более соответствовала бы новому окружению. Однако какую попало фамилию выбрать не получится. Почему? Об этом и поговорим.

Иногда мне говорят, что это странно, когда у еврея имя Олег. Знали бы они, насколько нееврейская у меня фамилия:) Для меня это не проблема, но многие, переезжая в Израиль, стараются выбрать себе такую фамилию, которая более соответствовала бы новому окружению. Однако какую попало фамилию выбрать не получится. Почему? Об этом и поговорим.

Бесплатный

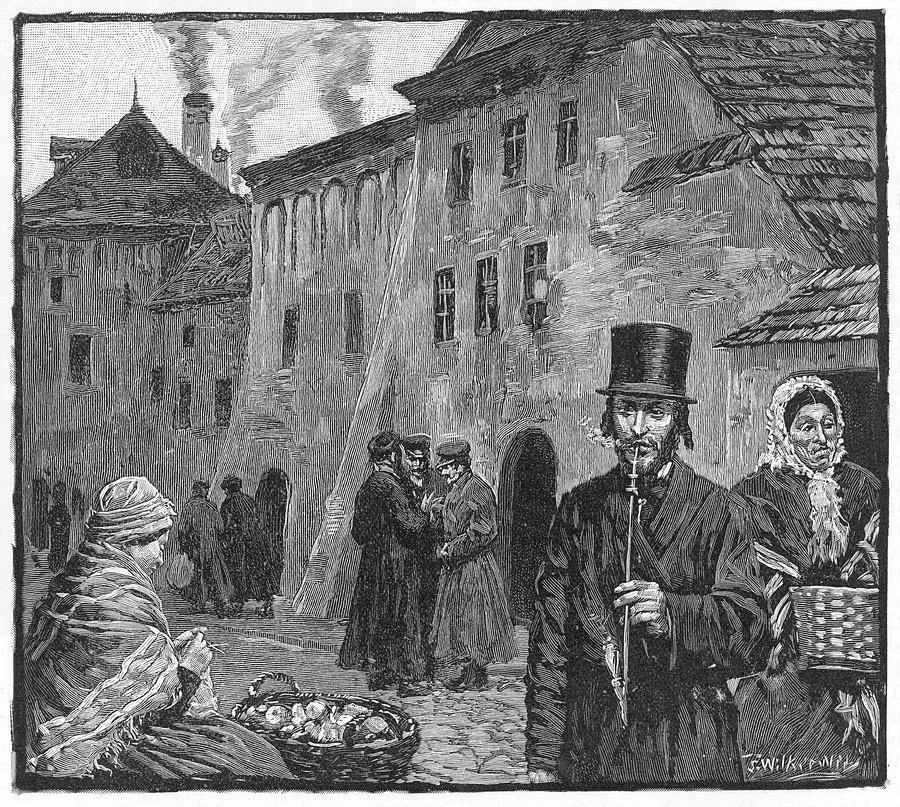

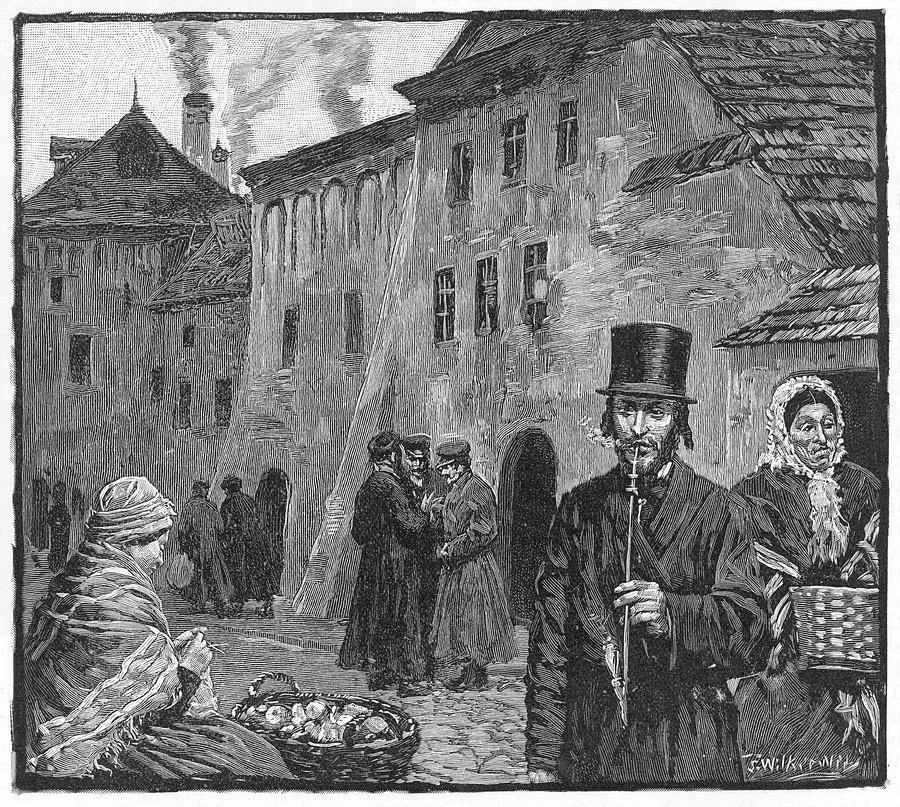

На этот вопрос есть два ответа: антисемитский, попроще, и более сложный, исторически-обусловленный. Рассмотрим их оба по порядку, от простого к сложному.

Первый ответ был хорошо подготовлен всей антисемитской "мыслью", активно развивавшейся на протяжении 19 века, особенно второй его половины.

К этому времени и в Европе, и (хоть и в гораздо меньших масштабах) в Российской империи уже немало евреев ассимилировались, отказавшись от традиционно замкнутой жизни в своих общинах и осваивая все больше значимых профессий. Теперь евреи были не только купцами или мелкими ремесленниками, а еще и врачами, юристами, промышленниками и финансистами. Многие из них при этом вынуждены были принять христианство, поскольку без этого преуспеть в обществе было почти невозможно.

И если раньше всем любителям перекладывать ответственность за свои проблемы на других, было удобно вешать всех собак на иудеев, то теперь возникала проблема, требующая нового подхода. Иудей, ставший христианином, это что за существо? Он уже свой или все еще чужой? А если все евреи примут христианство, то что же, чужих и вовсе не останется? И кто тогда будет отвечать за нашу бедность, пьянство, коррупцию, плохие дороги и бесчеловечные законы?

Ответ замечательно прост. Еврей - категория не только религиозная, а еще и национальная. Если ты носитель еврейских генов, то будь ты хоть синтоистом, хоть адвентистом седьмого дня, ты все равно враг Христа, всего христианского мира и, соответственно, каждого приличного человека.

Кто у нас там евреи изначально-то? Семиты ведь, не так ли? Вот и объявим им, коварным семитам, непримиримую войну под знаменем нового движения, которое так и назовем - Антисемитизм. Звучит красиво, почти научно. Особенно для необразованной публики. Тот факт, что к семитам относятся также арабы и кто-то там еще по мелочи, никого не смущает. Арабов мы сроду не видывали, нам они нисколько не интересны. А евреи вот они, голубчики, как раз под боком. Единственные имеющие значение семиты.

На этот вопрос есть два ответа: антисемитский, попроще, и более сложный, исторически-обусловленный. Рассмотрим их оба по порядку, от простого к сложному.

Первый ответ был хорошо подготовлен всей антисемитской "мыслью", активно развивавшейся на протяжении 19 века, особенно второй его половины.

К этому времени и в Европе, и (хоть и в гораздо меньших масштабах) в Российской империи уже немало евреев ассимилировались, отказавшись от традиционно замкнутой жизни в своих общинах и осваивая все больше значимых профессий. Теперь евреи были не только купцами или мелкими ремесленниками, а еще и врачами, юристами, промышленниками и финансистами. Многие из них при этом вынуждены были принять христианство, поскольку без этого преуспеть в обществе было почти невозможно.

И если раньше всем любителям перекладывать ответственность за свои проблемы на других, было удобно вешать всех собак на иудеев, то теперь возникала проблема, требующая нового подхода. Иудей, ставший христианином, это что за существо? Он уже свой или все еще чужой? А если все евреи примут христианство, то что же, чужих и вовсе не останется? И кто тогда будет отвечать за нашу бедность, пьянство, коррупцию, плохие дороги и бесчеловечные законы?

Ответ замечательно прост. Еврей - категория не только религиозная, а еще и национальная. Если ты носитель еврейских генов, то будь ты хоть синтоистом, хоть адвентистом седьмого дня, ты все равно враг Христа, всего христианского мира и, соответственно, каждого приличного человека.

Кто у нас там евреи изначально-то? Семиты ведь, не так ли? Вот и объявим им, коварным семитам, непримиримую войну под знаменем нового движения, которое так и назовем - Антисемитизм. Звучит красиво, почти научно. Особенно для необразованной публики. Тот факт, что к семитам относятся также арабы и кто-то там еще по мелочи, никого не смущает. Арабов мы сроду не видывали, нам они нисколько не интересны. А евреи вот они, голубчики, как раз под боком. Единственные имеющие значение семиты.

Бесплатный