Так вот о событиях в США в историческом контексте. Была у меня как-то статья (2020 г.), посвящённая годовщине со дня рождения Ф. Д. Рузвельта. Он родился как раз 30 января, так что в любом случае уместно вспомнить.

Даю как есть с небольшими добавлениями и пояснениями. Она понадобится в дальнейшем для общего понимания ситуации.

30 января — Франклин Делано Рузвельт: «Дональд Трамп» XX века и американский исторический цикл

30 января 1882 года родился Франклин Делано Рузвельт — «ФДР», 32-й президент Соединённых Штатов.

Он оказался на своём посту в переломный момент истории. Роль личности правителя на современном Западе не слишком велика, но иногда, в ключевые моменты, она резко возрастает. Сам Рузвельт говорил:

Если я буду плохим президентом США, то я стану последним их президентом.

С ним связан выход США из Великой Депрессии, предвоенная подготовка — да и само вступление США во Вторую Мировую войну. Он не дожил до конца войны, но во многом именно он оказался архитектором послевоенного мироустройства. Нельзя сказать, что всё вышло, как он задумывал, но всё же весьма многое.

Впрочем — обо всём по порядку. Что касается биографии Франклина Рузвельта, то отсылаю к открытым источникам. Но чтобы понять его роль в истории, следует уяснить кое-что о Соединённых Штатах в целом.

Американский исторический цикл

Если для российской истории свойственна примерно столетняя цикличность, то для истории Америки свойственен более короткий цикл — 80 лет. Из этих 80 на протяжении 40 лет идёт более-менее спокойное развитие, а вторые 40 связаны с разнообразными форс-мажорными явлениями: кризисами, войнами и т. д.

Выглядит это примерно так: 15 лет кризиса, 5 лет войны, 20 лет послевоенной реконструкции (все три фазы вместе — 40 лет) — и дальше 40 лет спокойного развития (цифры, конечно, условные — «плюс-минус»). Каждый следующий цикл — выход на некий новый уровень. [Впервые эта схема мне попалась в статье С. Б. Переслегина, в какой конкретно — сейчас уже не вспомню. Но последний раз он её излагает в этом большом интервью:

youtube.com/watch? v=ZFvlUMmzgOc

К сожалению, вижу его только на Ютубе.]

При этом в американской культуре в норме сосуществуют весьма продвинутые и удивительно архаичные элементы. В кризис архаика и модернизм начинают противостоять друг другу. Разрешается кризис в ходе войны, победитель перестраивает страну в соответствии со своим разумением — и в соответствии с тем, что диктует злоба дня — после чего всё затихает на следующие 40 лет.

Начальная точка первого цикла — 1765 год, принятие британскими властями «Акта о гербовом сборе»: с этого начались те трения между метрополией и колониями, которые в итоге привели к независимости последних. Тогда выходит так:

1765–1780 гг. — кризис колониальной экономики, становление движения за независимость североамериканских колоний.

1780-85 — война.

1785-1805 — послевоенная реконструкция, становление политической системы независимого государства (реальные даты чуть иные — см. таблицу ниже, но тяготеют к этим).

Следующий цикл:

1845-1860 — кризис рабовладельческой экономики.

1860-65 — война.

1865-1885 — реконструкция.

Значит, на 1885+40 = 1925-й год должен был прийтись новый кризис. Великая Депрессия началась в 1929-м, но критические дисбалансы в экономике возникли чуть раньше. Война почти совпала по срокам с «правильным» диапазоном «1940-45». Реконструкция — 1945–1965 гг… Ну, а новый кризис — это 2007-й: ипотечный кризис, запустивший в итоге механизм мирового кризиса. Впрочем, за начало можно принять уже кризис доткомов в 2001-м. Вычисленная же «правильная» дата его начала — 2005-й — как раз между ними оказалась.

То есть Рузвельт — это тот лидер, благодаря которому США прошли через очередной слом эпох. В этот период роль личности руководителя резко повышается. Он должен сочетать в себе упёртость, достаточный уровень интеллекта/способность организовать носителей интеллекта и внесистемность: способность идти на конфликт с истеблишментом. Его деятельность приводит к войне, по итогам которой страна совершает рывок, вся архаика ликвидируется разом. Таким был Линкольн. И таким был Франклин Делано Рузвельт.

План Рузвельта и его реализация

Из Великой Депрессии страна выбралась благодаря применению элементов плановой экономики: масштабным государственным проектам — от строительства ГЭС до создания крупнейшего в мире военно-промышленного комплекса. Это — инициатива Рузвельта, которую он «продавил», несмотря на сопротивление элиты.

США vs. Великая Британия

Но для него было вполне очевидно, что, если ничего не изменится, кризис вернётся. Мир в то время уже был поделен на отдельные экономические/технологические зоны. Крупнейшей из них была британская. Британия со своей колониальной империей, по населению превосходящей Китай, была основным конкурентом США на внешних рынках.

Собственно, в конце 1920-х отношения «англосаксонских» гигантов стали столь острыми, что вполне вероятна была война. Не состоялась она в значительной степени из-за грянувшего мирового кризиса. Но вот кризис пока отступил… И что теперь?

На тот момент соотношение возможностей Британии и США напоминало современное соотношение между США и Китаем: геополитический и военный лидер — и поднимающийся экономический, но ещё не успевший конвертировать экономику в военно-политические козыри. Легендарный британский Королевский Флот всё ещё оставался величайшим в мире. Построить корабли американцы могли, но одного этого мало: нужны базы, опытные моряки, вековые традиции… Чисто боевой опыт, в конце концов!

Увы: в прямой войне шансы Британии всё ещё смотрелись предпочтительнее. Война неизбежно бы стала в первую очередь морской, и «владычица морей» имела все шансы заблокировать США доступ на внешние рынки — а это неизбежно привело бы к экономическому коллапсу и поражению США. Значит, Рузвельту необходимо было достичь цели косвенно: чужими руками…

«Мега-Ось» vs. Великая Британия

К тому имелись все возможности: многие были недовольны Версальским мироустройством. Прежде всего, основной его целью было подавление Германии. Существование России же и вовсе им игнорировалось. Италия не получила то, на что рассчитывала, а Япония «переросла» предписанную ей роль. Оставалось лишь способствовать сложению континентальной антибританской коалиции.

Нет-нет, воевать с Британией США не потребуется: наоборот, нужно будет помочь братьям-англосаксам — потом, когда они будут на грани полного поражения. В обмен на фактический роспуск Империи и превращение её бывших составных частей в младших партнёров Америки. Вот тогда величайшая в мире американская индустриальная экономика (по разным параметрам — от четверти до половины мировой) и созданный благодаря Рузвельту величайший в мире ВПК покажут свою реальную мощь. Но это — потом…

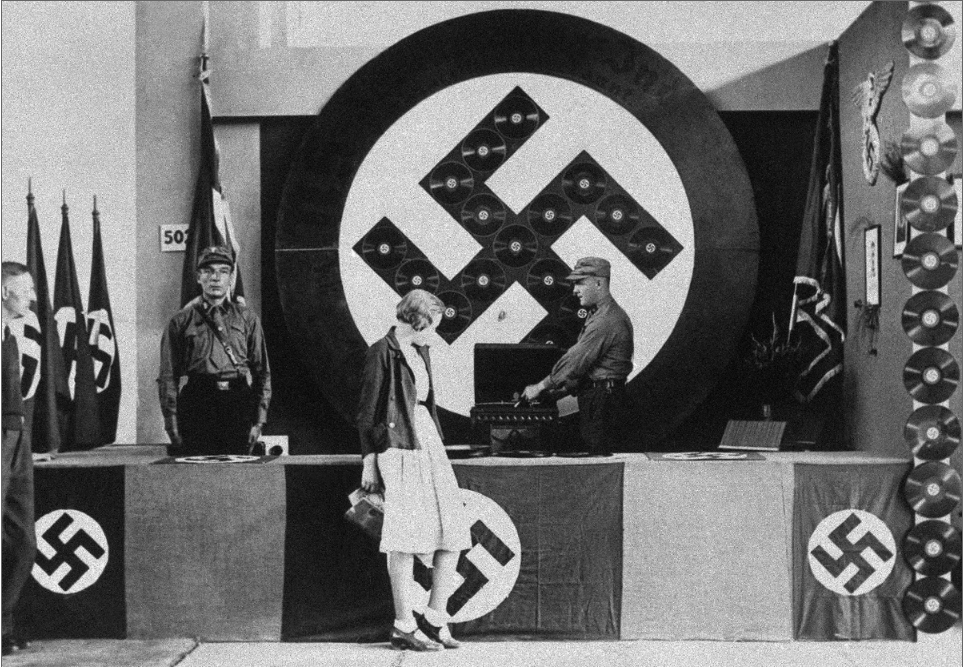

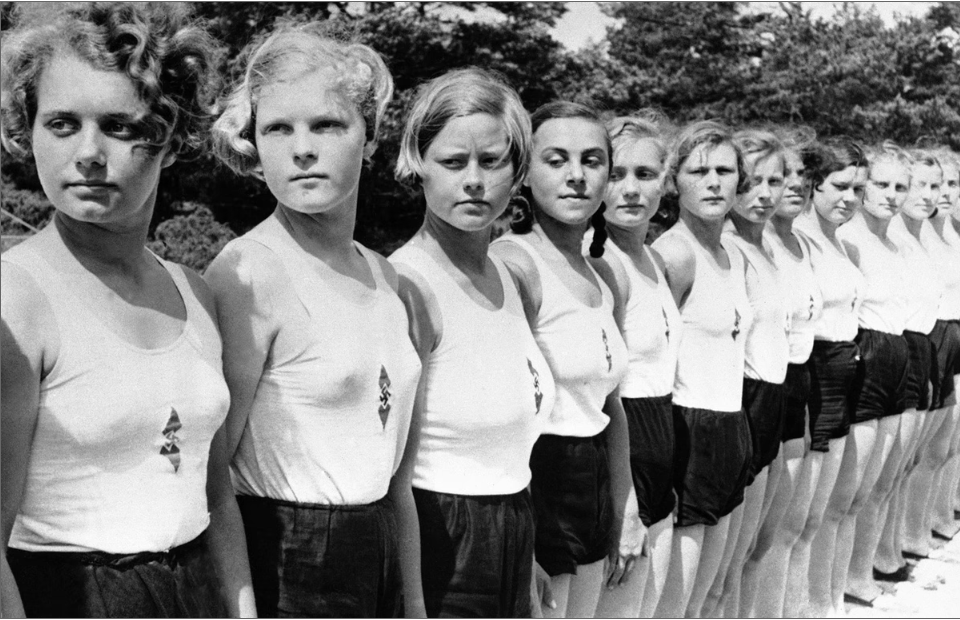

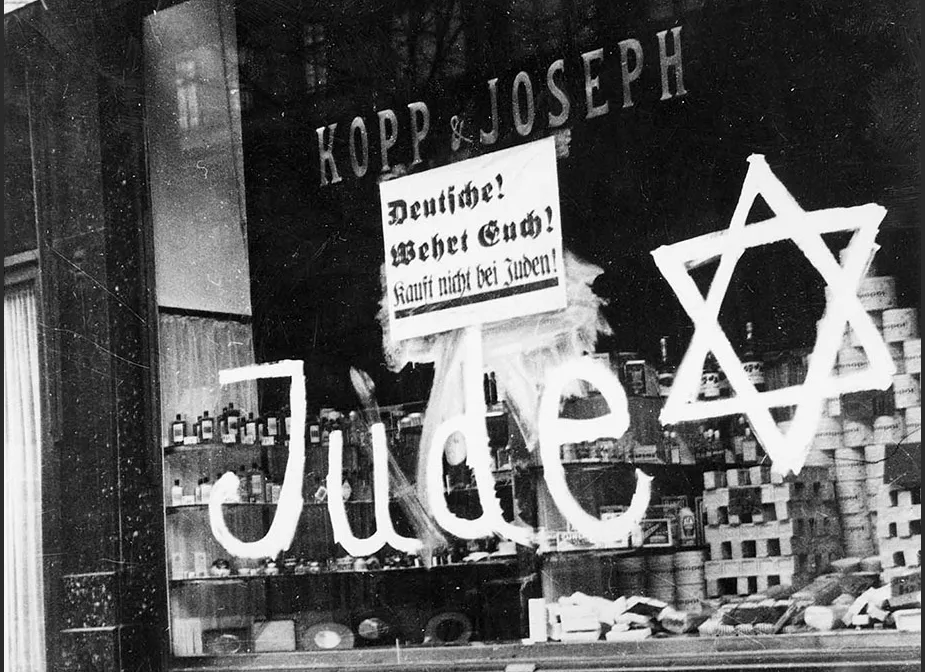

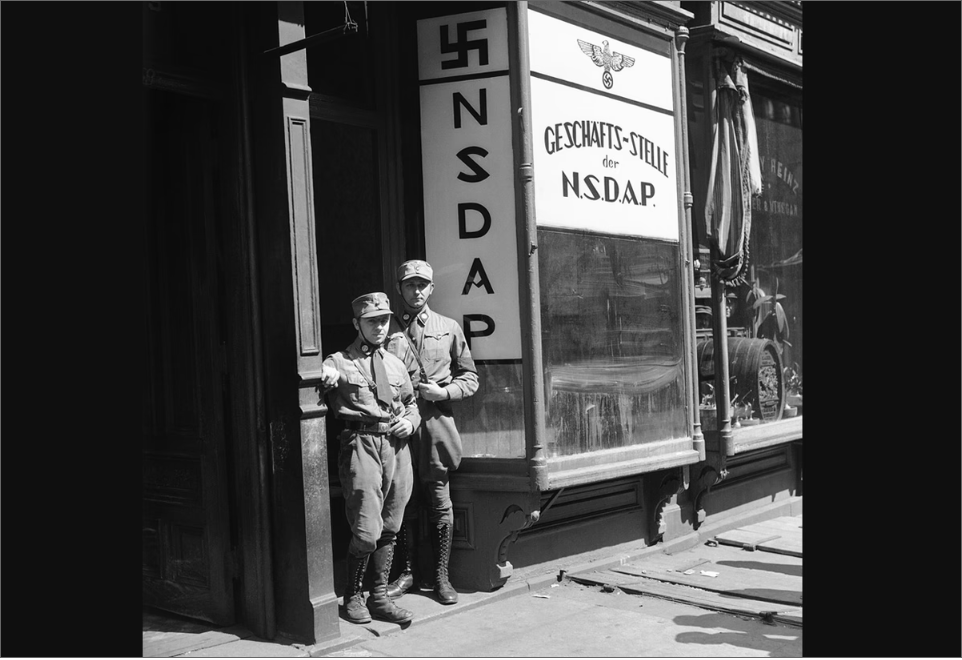

Половина работы уже была выполнена самой Британией. В соответствии с вековой традицией «поддержания континентального баланса», Британия исподволь стала пытаться найти континентальный противовес своей вроде бы союзнице — резко усилившейся после Первой Мировой войны Франции. СССР был слишком «чужим» — значит, оставалась Германия…

Первые шаги к её ремилитаризации были сделаны при британском одобрении. А потом ситуация вдруг вышла из-под контроля: внезапно выяснилось, что заокеанская держава может помочь возрождающимся тевтонам. Форд не просто так свой Железный Крест получил. И он был ещё отнюдь не самым вовлечённым в экономическое взаимодействие с немцами американским магнатом.

Одновременно американские фирмы и корпорации активно участвовали и в индустриализации СССР. Собственно, только при Рузвельте, в 1933-м, США вообще официально признают Советский Союз и устанавливают с ним дипломатические отношения. Естественно, на тот момент вовсе не предполагалось, что Третий Рейх и СССР станут воевать между собой. Нет: конечно, они оба «выращивались» в пику Британии.

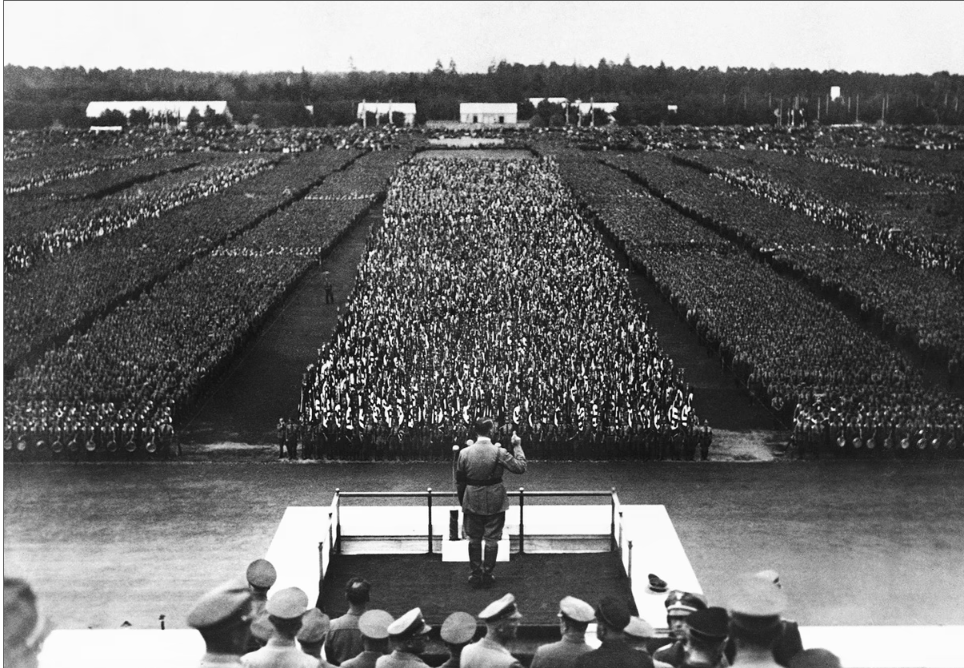

Судя по всему, Рузвельт предполагал способствовать формированию «мега-Оси», которая включила бы Германию, Италию, СССР и Японию — и всё, что между ними. Эта сила была бы способна нанести поражение Британии — и, тем самым, выполнить возлагаемую на неё задачу. Но вот с британо-американским блоком она справиться уже бы не смогла: тут Рузвельт смотрел просто на экономические показатели. Англосаксы в итоге завалят противника — нет, не трупами — металлоломом…

Сейчас, когда мы знаем реальную историю — что Германия, покорив всю континентальную Европу (кроме СССР), явно смотрелась сильнее, чем Британия, нам кажется это глупым: мол, Ось даже без СССР практически «вынесла» Британскую империю, что уж тут про Ось+СССР говорить!

Но следует помнить, что на момент составления плана Германия была демилитаризованной и урезанной Веймарской республикой, в СССР едва началась индустриализация, а недавно был голод, и при том Россия не выигрывала масштабных войн со сравнимым по силе противником уже больше ста лет — со времён Наполеона. Возможности Британии же Рузвельт преувеличивал — слишком долго она была господствующей военной силой…

Он, похоже, действительно исходил именно из этого базового расчёта: иначе бы ему просто не было бы нужды усиливать Рейх и СССР одновременно.

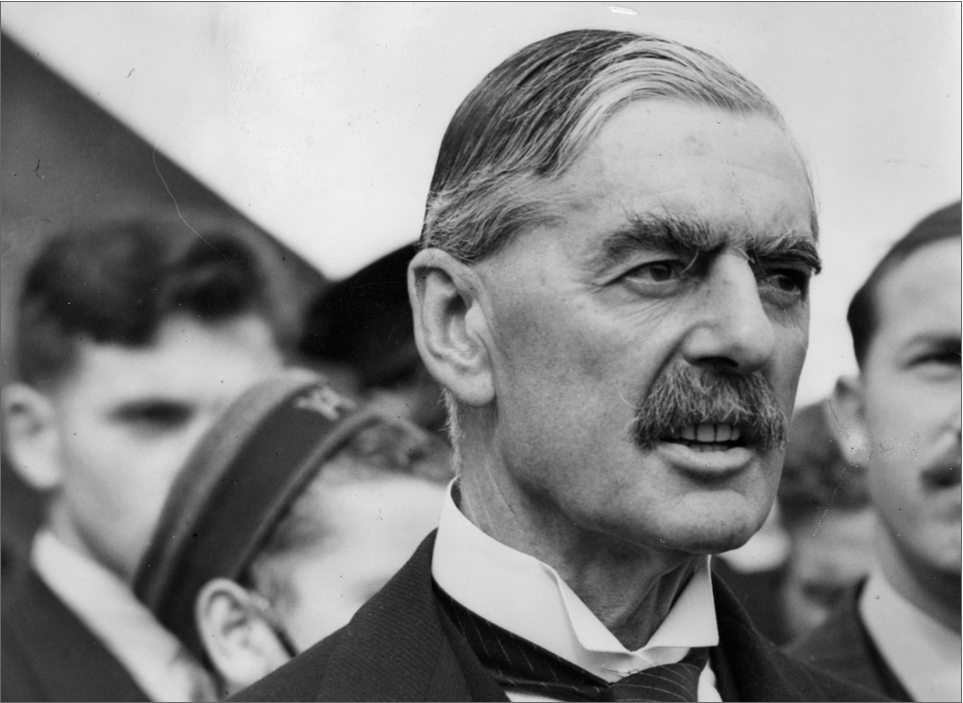

Коррекция плана: «Союзники» vs. «Ось»

Быстрое падение Франции и захват континентальной Европы Осью предварительным расчётам противоречили. С одной стороны, если бы британцы упёрлись, то у Гитлера не осталось бы других методов борьбы, кроме непосредственной высадки на Остров или вторжения в колонии. В этом случае Британская империя распалась бы, и многие её фрагменты оказались бы под фактическим контролем США: у Оси были слишком слабые морские силы, чтобы претендовать на это.

С другой стороны, Британия могла ведь и просто сдаться. Согласиться на почётный мир и стать младшим — но весьма привилегированным — партнёром Рейха. В рамках нацистской мировоззренческой системы англичане относятся к числу арийских народов, так что делить власть над миром с ними было вполне приемлемым вариантом.

Тогда контроль над Империей фактически переходит к Германии, а достаточно перебросить в Канаду значительную часть Вермахта — и дела у США оказались бы плохи: ВПК Рузвельту развить удалось, но вот сама по себе сухопутная армия США всё ещё была, по европейским меркам, анекдотической.

Но даже если бы США удалось вовремя уничтожить канадский плацдарм — всё равно: ситуация оказывается хуже, чем до войны. Теперь нужно конкурировать не только с Британией и её Королевским Флотом, но с Британией плюс вся Ось, Королевский Флот плюс Кригсмарине и Объединённый Флот Японии, да и Италия неплохие военно-морские силы имела.

Так что начало войны между Германией и СССР здорово облегчило ситуацию. Теперь, если только Рейху не удаётся быстро разгромить СССР, возникает позиционный фронт и Германия вынуждена будет вести войну на истощение. Тогда мощь американской экономики, в конце концов, сделает своё дело. Причём европейские страны по итогам войны будут лежать в развалинах — и тогда превратить их в периферию американской экономической системы будет уже не так уж сложно…

Спровоцировать на неспровоцированную агрессию: миссия выполнена

Вот только для этого необходимо вступить в войну. А позиции изоляционистов в Конгрессе были очень сильны: «европейская война — не наша!» Значит, нужно было сделать так, чтобы Ось сама начала войну с Соединёнными Штатами.

Возможности спровоцировать на нападение Германию были невелики. А вот Япония — совсем другое дело!

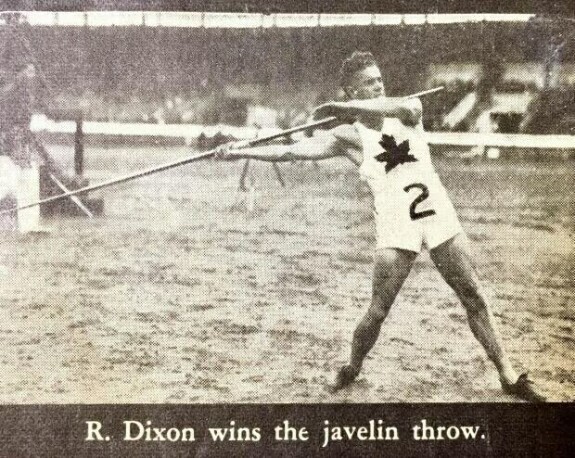

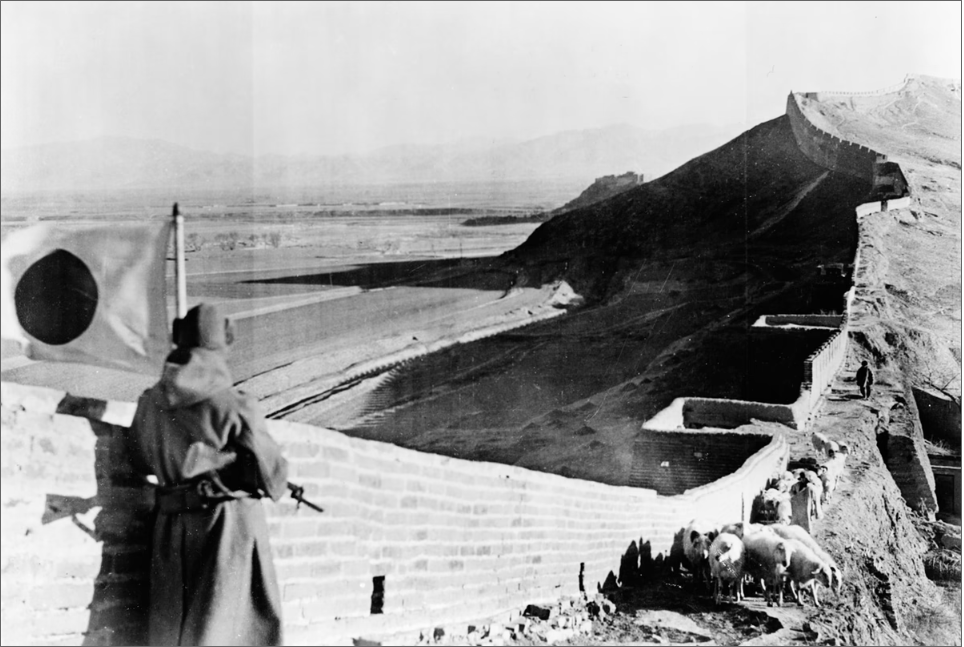

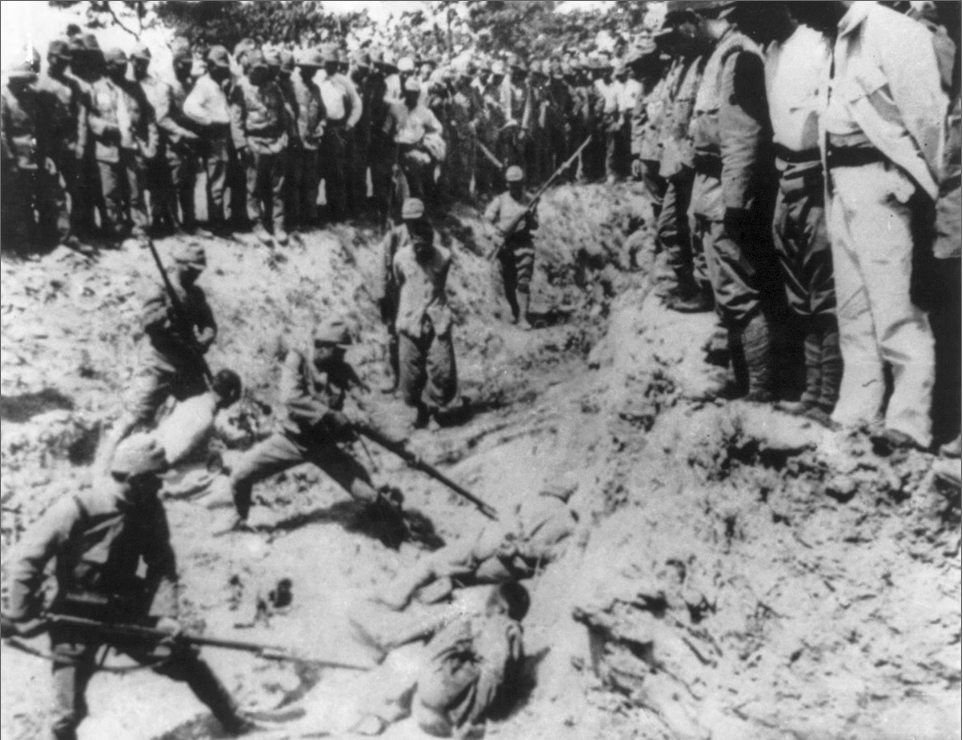

Япония расположена на бедном ресурсами архипелаге. При том имела на тот момент быстро развивающуюся индустриальную экономику. Да, она уже вела тяжёлую войну в Китае, но… Но она во многом оставалась феодально-клановой страной. Несколько мощных группировок там в итоге сформировали два «полюса» — Армию и Флот. По сути, они вели отдельные войны, слабо связанные между собой. В Китае воевала Армия. Флот же лишь выбирал стратегию действий…

Но война именно с США в Японии не нужна никому! Значит, надо сделать так, чтобы стала нужна.

И Америка начинает «давить» — экономически, подрывая возможность Японии импортировать ресурсы. Последней каплей стало официальное требование США о выводе войск «из Китая». После этого вариантов у Японии не оставалось: контроль над Китаем, хотя бы над Маньчжурией (тоже ведь часть исторического Китая!) воспринимался там как дело жизненно необходимое, а отказ от него подразумевал, соответственно, гибель. Раз так — то риска в нападении, значит, нет никакого, не так ли? Хуже не будет!

Позже американцы говорили, что произошла ошибка перевода, подразумевался только Индокитай, и что сам Китай никоим образом не имелся в виду. Но, как известно, чиновник уровня госсекретаря может признать свой «косяк» только в том случае, если пытается скрыть нечто более предосудительное.

[Детально предвоенные события описаны тут:

С. и Е. Переслегины: Тихоокеанская премьера]

Итог — нападение Объединённого Флота на Перл-Харбор, тяжёлый погром Тихоокеанского флота США, гибель нескольких тысяч человек. Серьёзное оперативно-тактическое поражение США — и стратегический выигрыш Рузвельта: война началась. Вся страна в священном единении требовала сокрушить агрессора. Ну, а ущерб… Изоляционисты ведь не оставили Рузвельту другого выбора, не так ли?

Коррекция два: США vs. СССР

Далее в план опять пришлось вносить изменения.

Исходно, очевидно, предполагалось, что США, по экономике превосходившие Японию на порядок, достаточно быстро скомпенсируют первоначальный ущерб, подавляющей мощью освободят оккупированные ей территории, включая Китай — после чего придут в Европу освободителями. Либо совершив вторжение на континент со стороны Британии, либо — если она к тому времени падёт — просто перебросив войска в СССР: советско-германский фронт-то в любом случае ещё будет существовать.

В любом случае, опираясь на количественное и качественное превосходство, Союзники — «Объединённые Нации» — нанесут поражение Рейху и освободят и Европу. При этом победа над Осью в Азии будет почти чисто американским успехом, в Европе же — по меньшей мере наполовину американским.

Однако реальность вынудила корректировать планы. Дело в том, что, в такой конфигурации, Вторая Мировая война фактически превратилась в некое соревнование: кто из Союзников одержит победу быстрее? СССР раньше победит Германию в Европе — или США Японию в Азии?

И в случае советского успеха получалось так, что это СССР фактически освобождает всю Европу, то есть основной индустриальный регион мира — и наверняка превращает её потом в свою экономическую периферию, оттесняя США. И при том успевает ещё и в Азии получить хотя бы часть «приза». Ну да, пока он в экономическом смысле США не конкурент, но, если «переварит» бывшие европейские метрополии — всё сразу изменится!

Изначально такой вариант не выглядел для Рузвельта, с его экономико-центричным мышлением, вероятным: США превосходили Японию на порядок, СССР же, наоборот, уступал по экономике Рейху с его европейскими сателлитами раза в три. Но выяснилось, что сама по себе экономика решает не всё: крайне мотивированные японцы, возглавляемые умным и харизматичным лидером — адмиралом Ямамото — сопротивлялись очень упорно.

Да и Сталину удалось добиться чрезвычайно эффективной милитаризации экономики в Советском Союзе: по общему производству СССР втрое уступал Рейху, зато по производству именно военной продукции — напротив, втрое превосходил его! И даже не так уж и нуждался в ленд-лизе.

Тогда Рузвельт снова внёс коррективы в план — и поддержал идею, которая на первый взгляд выглядела уступкой с его стороны Сталину и Черчиллю: перенести основные усилия в Европу, направить их на борьбу с Германией. Для США война шла в первую очередь с Японией: хотя Германия тоже объявила им войну, но не немцы атаковали Перл-Харбор. Но продолжать пытаться разгрызть твёрдый орешек Ямато, когда Советский Союз того и гляди подомнёт Европу, было бы глупо.

И в результате реализовался именно этот вариант плана: США, благодаря переносу основных военных усилий в Европу, получили её половину, включая наиболее развитые регионы, но — потеряли половину Китая, которая оказалась под контролем СССР и дружественных ему китайских коммунистов. Как позже выяснилось — потеряли, собственно, весь Китай: просоветские коммунисты Мао победили в гражданской войне условно прозападный Гоминьдан и объединили под своей властью всю страну, кроме Тайваня.

Не повезло с преемником

Но это всё произошло уже после Рузвельта: он скончался 12 апреля 1945 года, не успев принять участие в конструировании послевоенного мироустройства.

На смену Рузвельту пришёл его вице-президент — Гарри Трумэн. Человек очень волевой и целеустремлённый, но… слегка без царя в голове. По крайней мере — по меркам Рузвельта. Он оказался вице-президентом отчасти случайно: будучи очень популярным в Демократической партии — Трумэн возглавлял сенатский антикоррупционный комитет, пресекавший махинации при выполнении военных заказов — он стал значительно популярнее «слишком либерального» Генри Уоллеса, прежнего напарника Рузвельта. Для самого ФДР он остался, похоже, во многом чужим: за все 82 дня пребывания в статусе вице-президента с Рузвельтом он встречался всего дважды, к решению важнейших вопросов его не подпускали. Вице-президент, в частности, был не в курсе даже Манхэттенского проекта.

Трумэн стал делать глупости. Он попытался давить на Сталина (что было бы глупостью при любых привходящих обстоятельствах).

«План Маршалла» — экономической помощи послевоенной Европе — появился в 1947 году, уже при Трумэне. Европейским странам предоставлялись американские кредиты под закупку американских же товаров. Это облегчало положение народных масс, и при том было весьма полезно для американской экономики (восстановление же собственно европейской экономики отчасти замедляло). Позже это приводило к созданию единой общезападной экономики при однозначном доминировании США и к началу глобализации.

Условием получения помощи по плану Маршалла становились политические уступки Соединённым Штатам, переход на антисоветские позиции во внешней политике (выведение коммунистов из правительства). Это провоцировало усиление Холодной войны.

Но, разумеется, планы на послевоенный период начали строиться при Рузвельте. И идея помощи европейским странам возникла тоже при нём. Несомненно, исходно аналог «плана Маршалла» предполагалось распространить и на СССР, тоже сильно пострадавший в войне. Трумэн стал требовать от Сталина уступок… и, разумеется, добился лишь разрыва отношений.

А если бы Рузвельт прожил дольше?

Совершенно очевидно, что, если бы во главе США оставался Рузвельт, всё вышло бы иначе. Он как раз любой ценой старался бы вовлечь СССР в план оказания послевоенной помощи и в как можно более тесную экономическую интеграцию с США на любых условиях — сам идя, в случае необходимости, на уступки. Потому что бенефициаром становились бы именно США — при любых обстоятельствах.

Даже при формальном политическом равенстве экономическое доминирование со временем бы сыграло роль. ООН выглядела бы иначе: в ней по-прежнему пять «полицейских» из Совбеза следили бы за порядком, но, вдобавок к политическому, у неё возник бы и экономический контур, оказывающий помощь нуждающимся — мотором которого были бы США, не СССР!

Это позволило бы избежать Холодной войны, разделения Германии и Китая, запустило бы «конвергенцию» СССР и Запада намного раньше. И, скорее всего, результат оказался бы в итоге примерно таким же, как у нас — возникновение глобализованного мира, но намного раньше и мягче.

Но — вероятно, к счастью — Трумэн был далеко не Рузвельт… как и все последующие президенты США. Вышло иначе: хотя СССР был гораздо слабее экономически (по разным параметрам — от 20 до 40% американского потенциала), но в военном отношении был весьма силён. Западноевропейские же страны оказались крайне ослаблены. Возникла ситуация, когда СССР, в принципе, мог попробовать захватить их — и вот тогда, вместе с ними, он уже был бы вполне сравним с США, даже превосходил бы их…

Этот страх — «рокировка»: США уходят из Европы, Россия туда приходит — не давал покоя американским геополитикам всю вторую половину XX века. Как, в общем-то, не чужд им до сих пор…

Линкольн, Рузвельт, Трамп?

Ну, а сейчас…

В США мы имеем многолетний фактический кризис — начавшийся то ли с 2007-го, то ли вообще с 2001 года. Мы имеем крайний раздрай во внутриамериканской политике: система «сдержек и противовесов» рушится, «конвенциональная война» ведущих партий превращается в свалку без правил. И мы имеем радикально внесистемного президента. Всё, как в предыдущие разы!

И сейчас наступил 2020-й год, когда, «по графику», должна начаться военная фаза кризиса. Может быть, в виде мировой войны. Может быть — гражданской. Второй вариант, учитывая масштаб внутреннего конфликта, видится более вероятным, да и выборы уж очень удачно «на носу».

И что же будет? Да примерно то, что и было. Во что превратятся США по итогам кризиса?

После первого кризиса они стали независимой страной.

После второго — державой.

После третьего — сверхдержавой.

А после четвёртого? Бог весть. Может быть, вообще перестанут существовать: успешное прохождение кризиса никто не гарантирует. И потянет ли Дональд Трамп на «Рузвельта сегодня»? Время покажет…

PS: Изначальный план Рузвельта, скорее всего, финалом предполагал вообще создание тесного мирового блока. United Nations должны были прийти на смену United States. После Рузвельта некому было реализовать его. Но выигрыш США и без того оказался велик.

PPS: Генри Уоллес — прежний, до Трумэна, вице-президент США — в послевоенный период стоял на условно «просоветских» позициях, активно протестуя против углубления «Холодной войны». Похоже, он, в отличие от своего преемника, общее представление о планах Рузвельта на послевоенный период как раз имел.

3PS: Естественно, сейчас, в отличие от предыдущих циклов, существует ядерное оружие. Это наверняка сыграет свою роль: возможно, война примет какую-то специфическую форму (она может оказаться в основном «холодной» или же весьма быстротечной). Но историческая суть её останется прежней.

Конец статьи.

Как можно видеть, Трамп действительно оказался ключевой фигурой. На выборах 2020-го года не удержался, но сейчас — вернулся к власти.

Отсюда, однако, вопрос. Предыдущие 4 года — это «просрочка», отклонение от нормального американского цикла — или же такая особая форма гражданской войны? Посмотрим: думается, события скоро покажут, сломлены ли уже антитрампистские силы…

Подозреваю, что вряд ли.