О Достоевском (и не только) - я (и не только).

«Чем могу»

В «Мёртвых душах» поначалу даётся довольно двусмысленное описание главного героя: он не то чтобы толст, но, однако ж, и не так чтобы тонок. Но со временем — деталь за деталью — открывается правда про лишний вес Павла Ивановича. Так, когда он на радостях после успешных покупок делает в комнате антраша, то мебель начинает трястись, а когда взбирается в свою бричку, то сильно нагибает её набок, потому что (здесь уже рассказчик говорит прямо) Чичиков был несколько тяжеленек.

Само по себе это можно было бы отнести к простой иронии: Павел Иванович не хочет признавать очевидного и, как и все полные люди, приобрёл излишне округлую постепенно и незаметным для себя образом. Знаменитое лирическое отступление про толстых и тонких (что одним достаётся женское внимание, а другим — высокие чины и деньги) заканчивается авторским признанием, что такие (или примерно такие) мысли терзали на балу и самого Чичикова как раз в тот момент, когда он не мог определиться, по какому маршруту ему здесь пойти.

Подобно собственному слуге Петрушке, который всякий раз обижался, когда ему говорили о необходимости принять баню или хотя бы проветрить помещение, барин обижается на очевидное. Но, мало того, Павел Иванович к полноте стремится — она для него служит признаком успеха. О жене и доме, полном детишек, он только мечтает (в способности жить в воображаемом мире и довольствоваться воображаемыми наградами Чичиков вполне схож с Маниловым — неспроста с ним он проще всего поладил), тогда как приятные округлые формы смотрят на него прямо из зеркала.

И когда крах первой карьеры сказался и на его облике, то Павел Иванович это сразу приметил: «Какой же я стал гадкий!» Думаю, раздражало его не собственное похудевшее отражение, а то, что он терял ту меру успеха, которую сам себе назначил, даже выстроив вокруг неё целую теорию (Фёдор Михайлович описал бы это со всем возможным психологизмом, и тогда стало бы очевидно, что Чичиков — это литературный папа Раскольникова). Полнота здесь выступает в роли родионовской фигуры Наполеона, имеющего право на беззаконие. Чичиков более практичен и приземлён, но тоже с теорией: он — человек действия, который хочет решать свою судьбу сам, не идя на мелкие сделки, а навязывая условия обществу (как навязывал цену за сладости богатым однокашникам, сперва убедившись, что они голодны и не будут торговаться, или диктовал условия для сделки контрабандистам, лишь получив все полномочия). Нечистоплотность его методов уравновешивается в его глазах несправедливостью, как он считает, к нему жизни. Он игрок, который пользуется слабостями системы и недомолвками правил, психолог, играющий на человеческих слабостях, но забывший, что и сам их тоже не лишён.

У Чичикова есть и своя психологическая теория: собственно, то самое лирическое отступление про толстых и тонких есть способ деления людей по их целеполаганию и ценностям, которым они служат всей душой. Если облечь это рассуждение персонажа в более конкретную форму и прибавить к нему те самые мечты, которые он откладывал на потом, и персонажей, которых встречал (и о которых складывал мнение), то люди делятся на тех, кто а) гонится за статусом (и из всех плотских грехов выбирают самый примитивный — чревоугодие), б) волочится за юбками, в) мечтают о семейном благополучии, г) просто мечтают (лень у Манилова идёт рука об руку с постоянными прожектами, точно так же халатным образом (буквально не вылезая из халата) и внезапно всплывший Кифа Мокиевич, которой не может отвлечься даже на воспитание сына), и мечта уже есть их награда, д) стремится всё контролировать (теряя всё, как Плюшкин, у которого, если что и осталось, то сгнило и пропало), е) всё превращает в игру (обманы Ноздрёва невыгодны ему самому (кроме шулерства, но даже им он не умеет пользоваться — спуская всё более удачливому сопернику сразу же после первого успеха)) и ж) хочет избежать любой ошибки (Чичиков не понял этого в Коробочке, и это его погубило — чтобы тот её как-нибудь не обманул, она и раскрыла его афёру (прибавив от испугу совсем уж нелепых подробностей)).

Такая подробная категоризация людей роднит Чичикова скорее с другим персонажем «Преступления и наказания» — очень похожим на него внешне следователем Порфирием Петровичем, который, кстати, в минуту откровенности (по всей видимости, с Порфирием нельзя быть до конца уверенным) признаётся убийце Раскольникову, что у того ещё шанс на исправление есть, а он уже человек «поконченный».

Светлая идея о преемственности следователя Достоевского от мошенника Гоголя не моя, а взята из эссе Виктора Григорьевича, которым он пару лет назад ответил на мой вопрос.

Собственно, то, что бывает сложно уложить в голове тот факт, что образы или идеи психологично-мрачного Фёдора Михайловича могут пересекаться с лёгким и ироничным слогом сотканными историями Николая Васильевича, лишний раз подтверждает, что мы очень зависим от формы, от общей подачи материала и того угла, под которым автор нам предлагает смотреть на повествование. Банальная мысль, что один и тот же немудрёный сюжет со стереотипным образом в изложении двух умелых рассказчиков будут разными рассказами, имеет и обратную сторону — читатель редко об этом задумается.

Это, кстати, свидетельствует о том, что важность связности, логичности и цельности повествования, на отсутствие которых любят ругаться критики и продвинутые зрители и читатели, сильно преувеличена — хорошей истории простят многое. Даже полное сходство с другой историей — лишь бы она была рассказана увлекательно.

В дневнике Достоевский раскрывает своё видение картины мира. Рассмотрим ключевые темы, такие как духовность, свобода и мораль, а также влияние страдания на человеческую природу. Исследуя экзистенциалистские идеи Достоевского, мы обратим внимание на его подход к искусству и психологии, параллельно анализируя социальные отношения, которые формируют личность.

Эссе станет попыткой понять, как творчество этого великого писателя продолжает вызывать резонирование в современной жизни и какие актуальные вопросы он ставит перед нами сегодня. Творчество Федора Михайловича Достоевского — это не просто собрание произведений, а глубокое философское исследование человеческой натуры, пронизывающее ее самые скрытые уголки и лабиринты. Достоевский, он же великий русский писатель и мыслитель, ставит три ключевые идеи, которые проходят сквозь все его произведения: личность как высшую ценность, страдание как неотъемлемую часть существования и Бога как высшую этическую сущность.

По своему миропониманию Достоевский близок к славянофилам; его восприятие жизни обращает внимание на духовную пустоту и нравственную нищету тех, кто отвергает Бога и уклоняется от духовных истин. В своих работах он неизменно акцентирует внимание на иррациональности человеческой природы, на том, что доводы разума, основанные на утилитаризме, не способны объяснить сложность человеческого поведения. Человек действует не только в соответствии с логическими выкладками, а руководствуется внутренними побуждениями, зачастую противоречащими его разуму и интересам.

Достоевский, начиная с ранних произведений, таких как «Записки из подполья», открывает тему антиномии — конфликт между высшими идеалами и низменными инстинктами человека. Он размышляет о том, что если бы все решалось лишь по принципу выгоды, мир был бы устроен иначе. Вместо этого Достоевский описывает ситуацию, когда даже в условиях благоразумия и порядка появляется человек, желающий разрушить эту гармонию «просто так», ради самого факта разрушения, что, в конечном итоге, ведет к хаосу и безумию.

В «Преступлении и наказании» Достоевский с поразительной глубиной показывает, как глубокие внутренние переживания, противоречия и страдания формируют личность. По его мнению, страдание в жизни является частью не только индивидуального пути, но и важной составляющей исторического и культурного контекста. Человек, отмечает Достоевский, не способен полностью познать себя без столкновения с болью и страданиями. Он развивает эту мысль в «Братьях Карамазовых», выделяя вопросы о справедливости Бога и страдании детей, ставя перед читателем философские и моральные дилеммы, которые остаются актуальными и по сей день.

Одной из ключевых тем в творчестве Достоевского является идея Бога, как высшего эталона нравственности. Писатель остро осознает, что, отвергая традиционные ценности и божественные заповеди, человечество рискует скатиться в бездну аморализма, где царит абсолютная свобода — свобода, свободная от Бога. Он предупреждает о том, что именно в этой безнравственности «все дозволено» — концепция, которая способна привести к разрушению и неразберихе.

Философская мысль Достоевского остается живой и важной для понимания нашего времени. Его глубокие размышления о страдании, добре и зле, о Боге и человеке — это не просто литературное наследие, это фонды человеческой философии, которые требуют постоянного осмысленного обсуждения. В каждом произведении, от «Идиота» до «Бесов», Достоевский пробуждает читателя к размышлениям о литературе, жизни и морали, подчеркивая, что интеллект и чувства должны работать в единстве, чтобы ведать истину: красота, как и страдание, — это неотъемлемая часть человеческого существования, и только в этом сложном взаимодействии возможно постижение ценности жизни.

Таким образом, литература Достоевского полна философских исканий и определения места человека в мире, знак его времени и одновременно вечная истина, которая должна вдохновлять на поиски глубинного смысла в существовании. В этом заключается его величие как писателя и мыслителя, который стал символом русской литературы и философии, открывшей мир своим читателям.

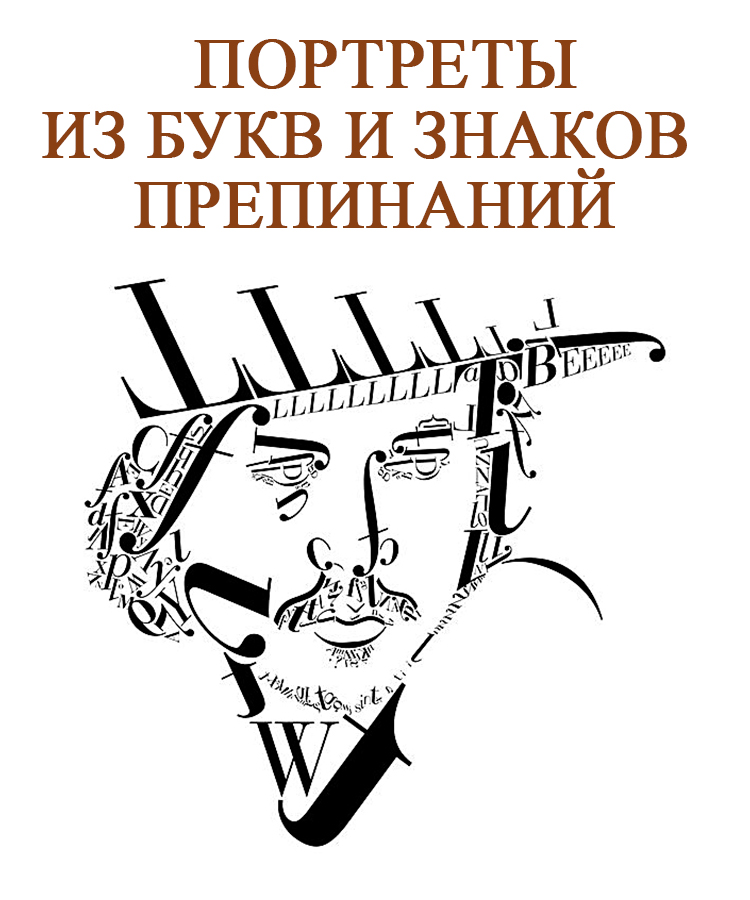

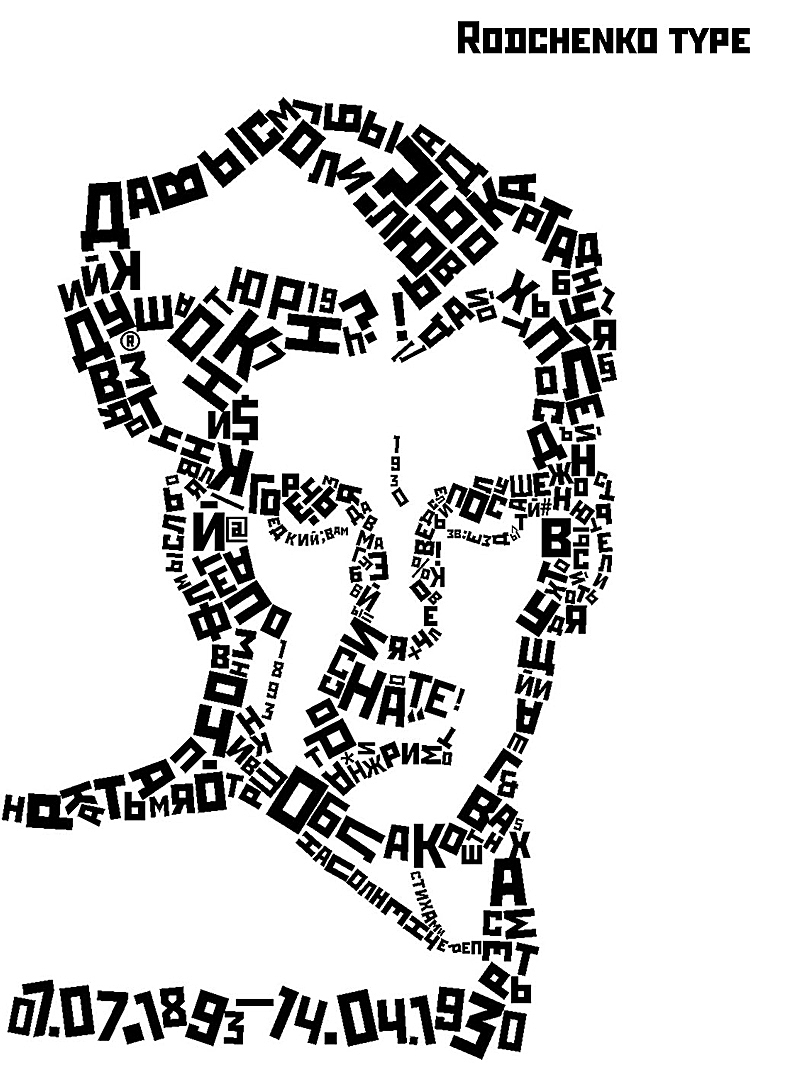

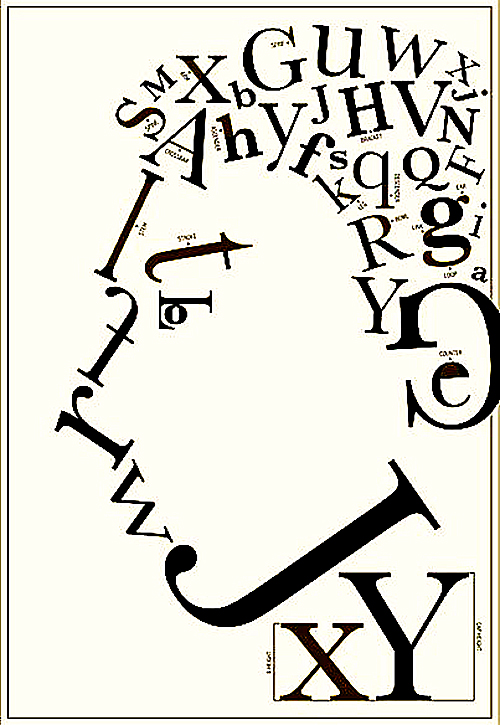

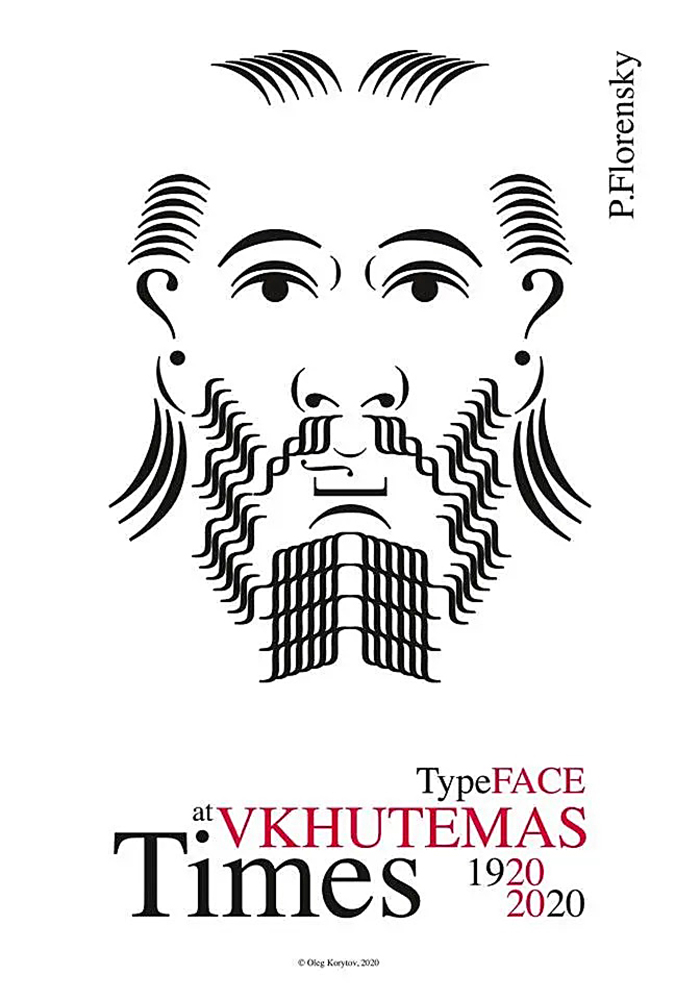

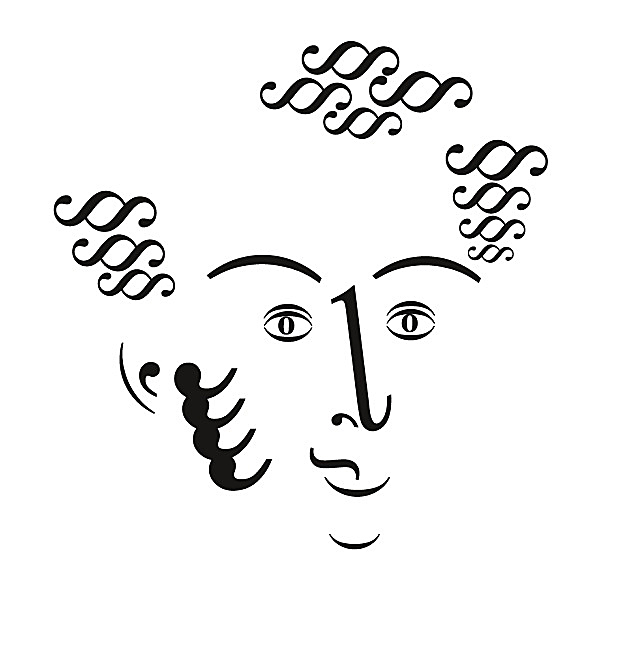

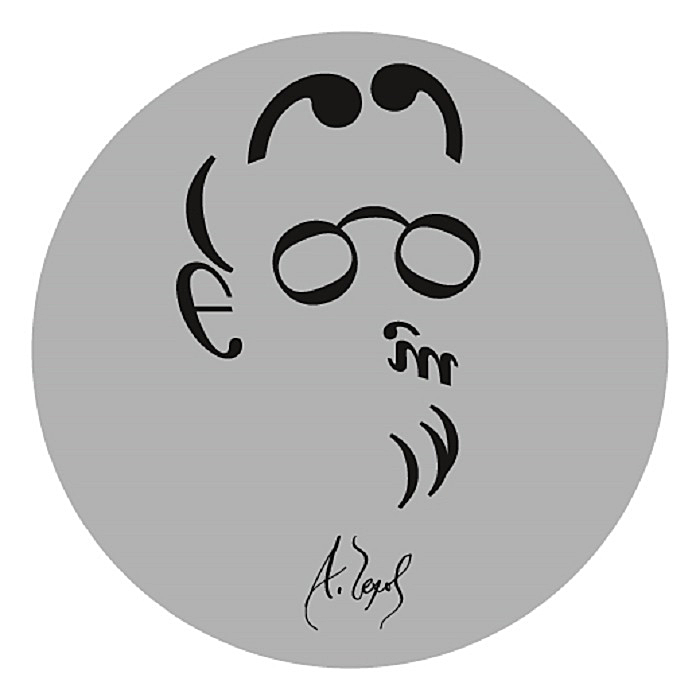

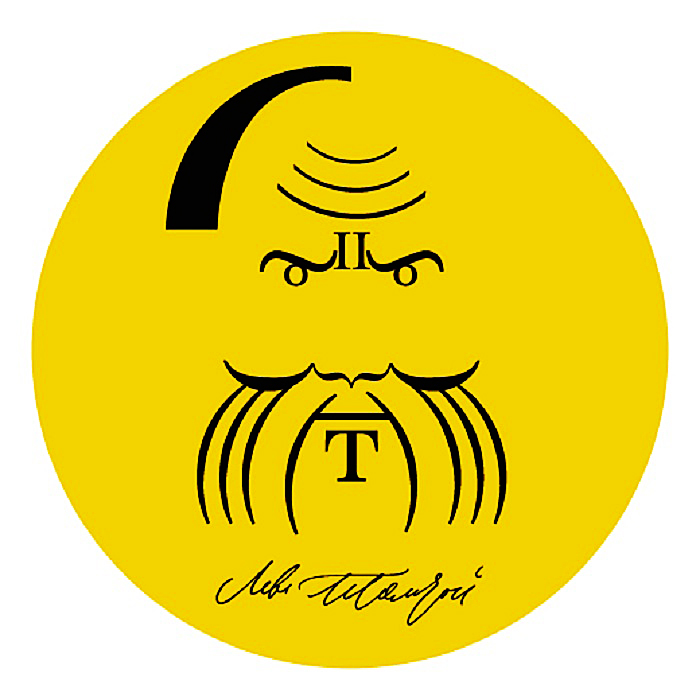

Всегда интересовал шрифт, без него ни одну мысль на плоскости не выразишь, было любопытно наблюдать, как опытные художники - оформители писали большие тексты на рекламных плакатах, сам писать кистью так и не научился, но зато мастерски владел плакатными перьями и трафаретами.

В те уже далёкие времена, когда даже не представляли, что же такое компьютер и создавая заголовки, надписи, запасались большим количеством литературы с образцами шрифтов различных гарнитур. Данная литература издавалась не часто, купить в свободной продаже, это было проблематично. Книги перефотографировали, но снимали на обычную плёнку и качество негативов было хреновое. Хорошо владея технической фотографией, печатал фотографии нужной гарнитуры и нужного размера, для эскизирования вырезал трафареты нужных букв или элементов или же разрезал по буковкам, выклеивал из них надписи, ретушировал, переснимал на техническую плёнку, типа микрат 200 или 300 и печатал фотографии для раскладок в печать.

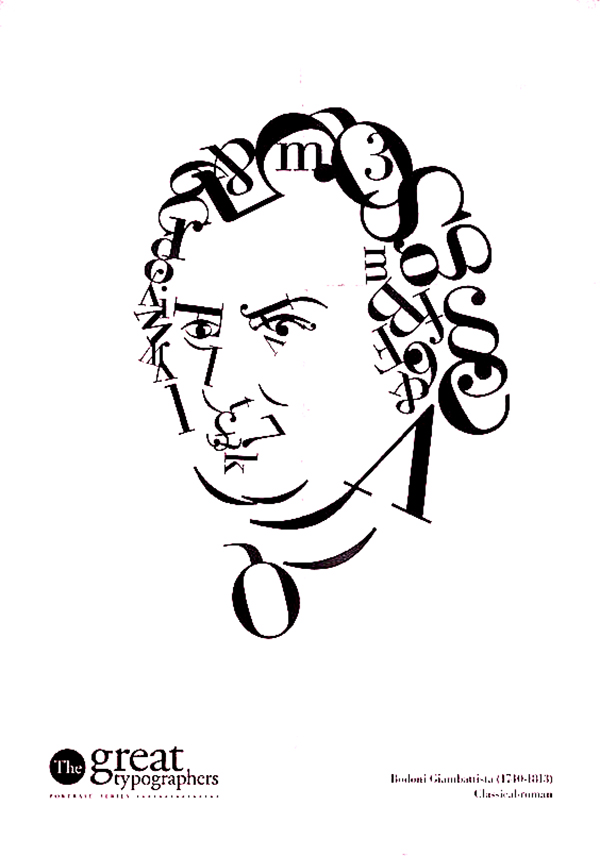

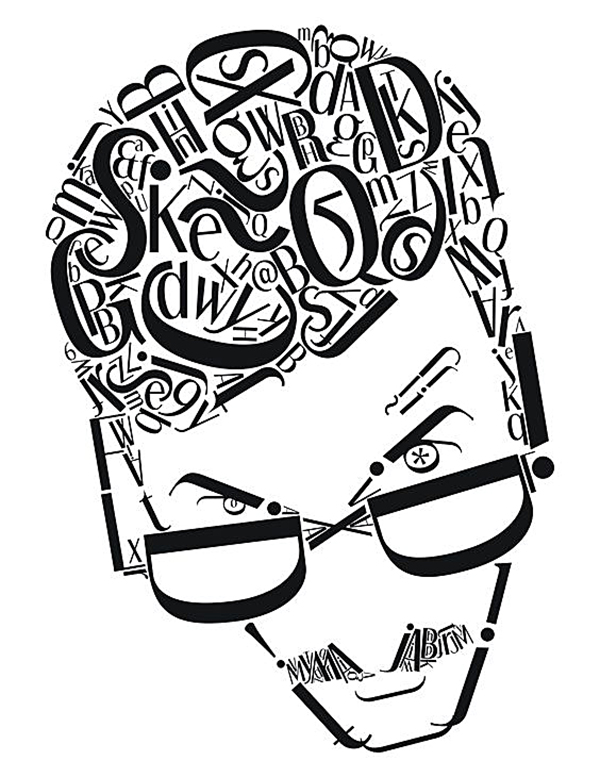

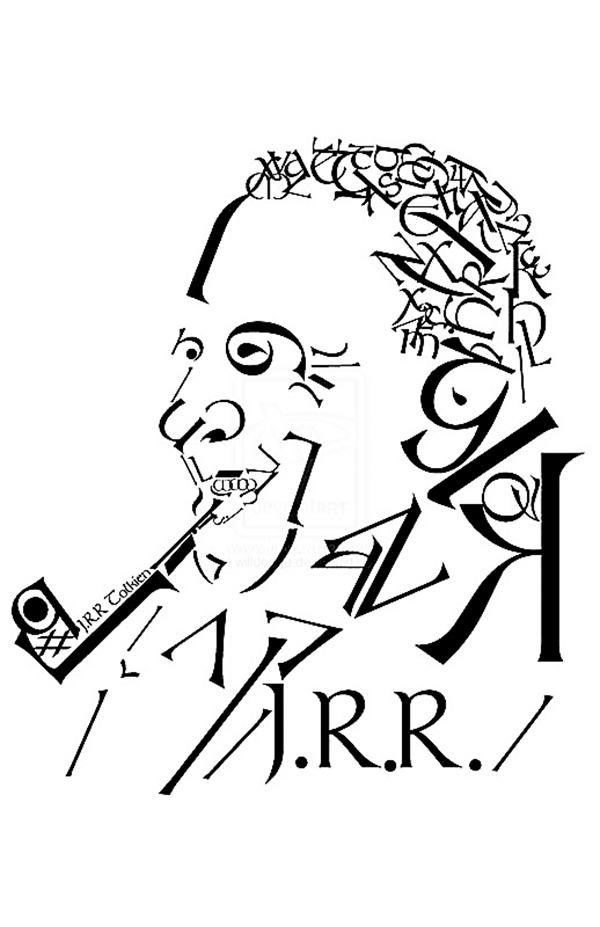

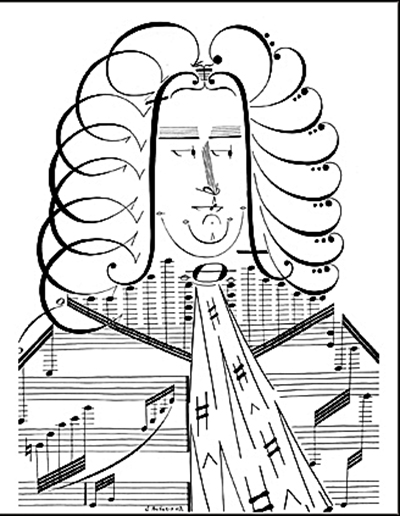

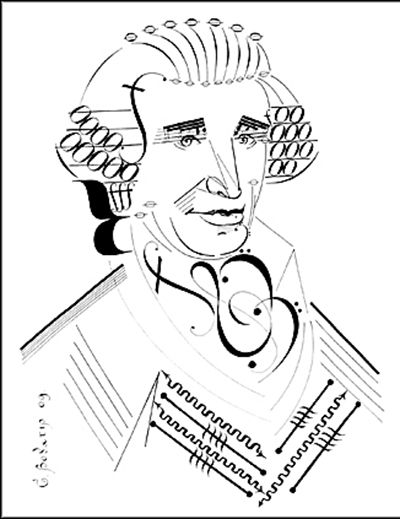

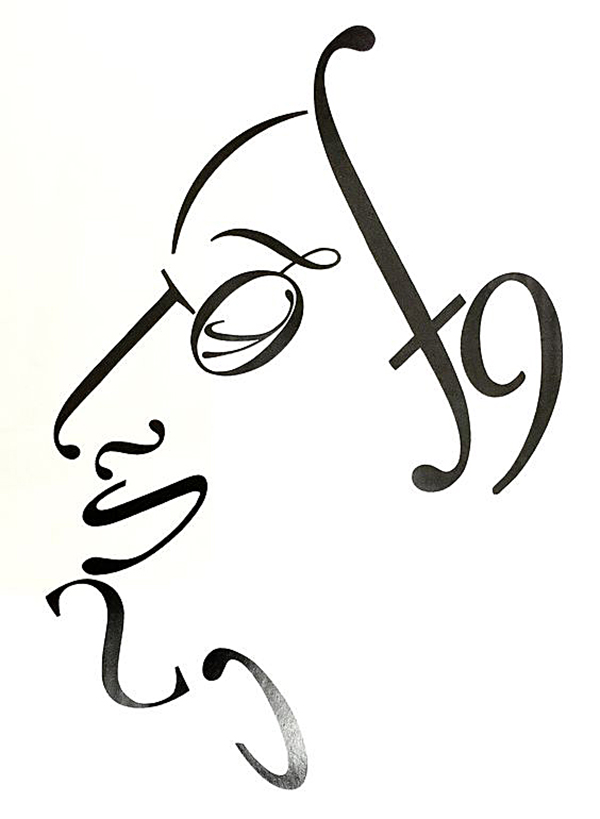

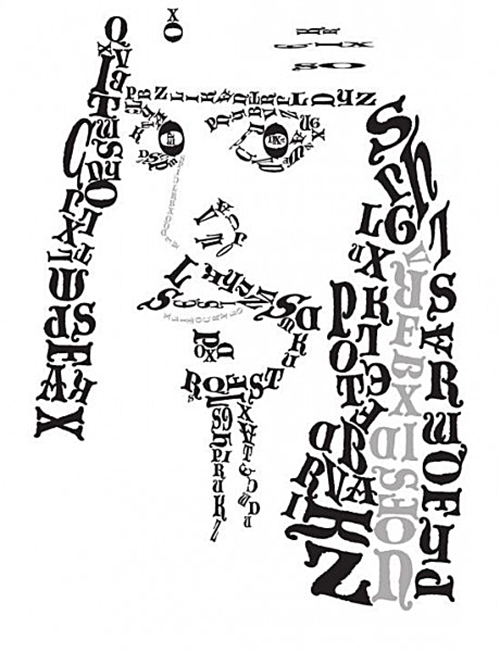

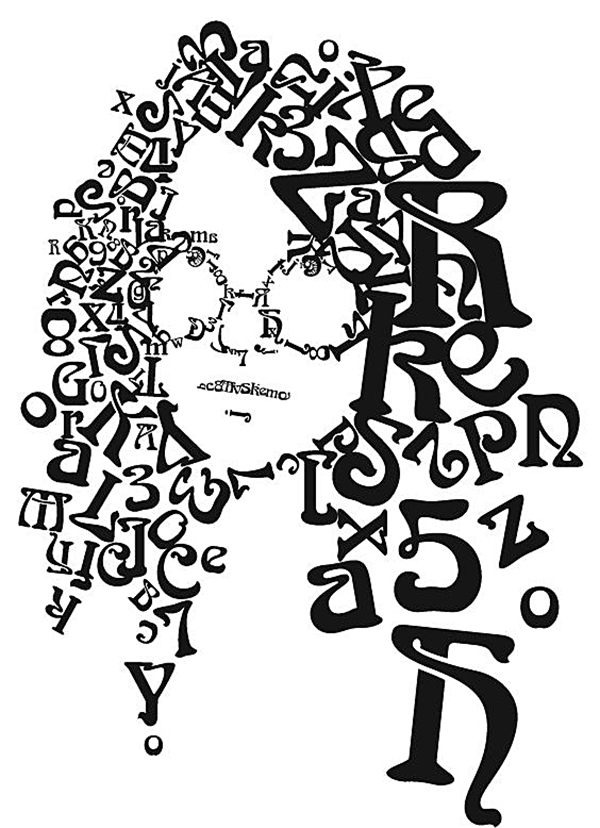

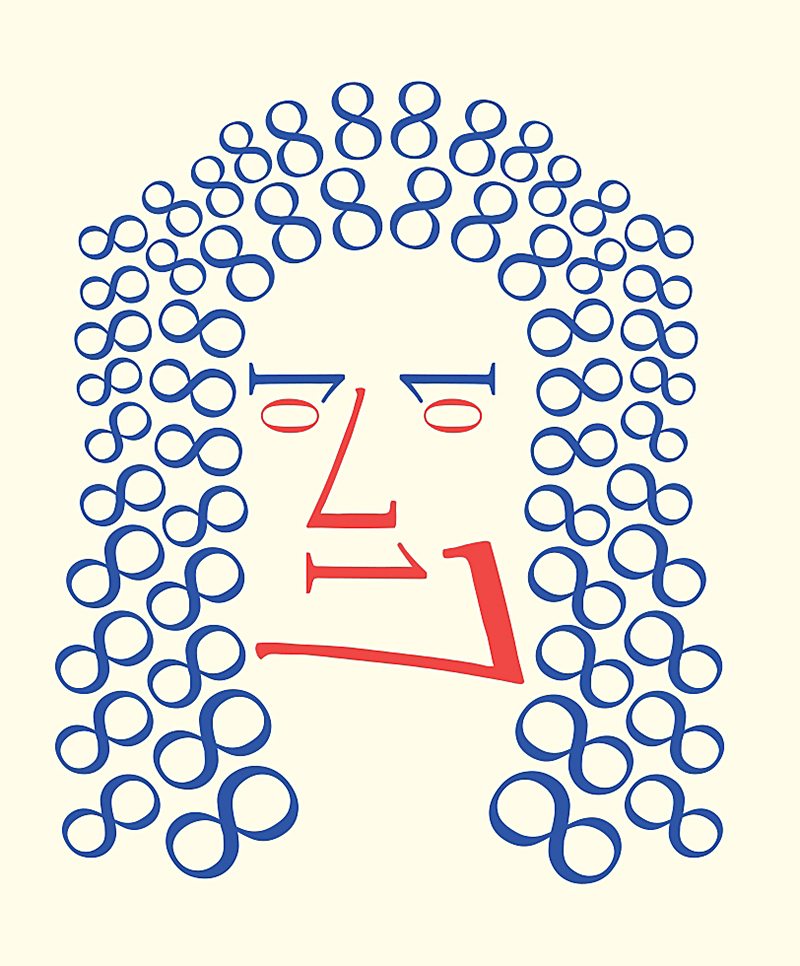

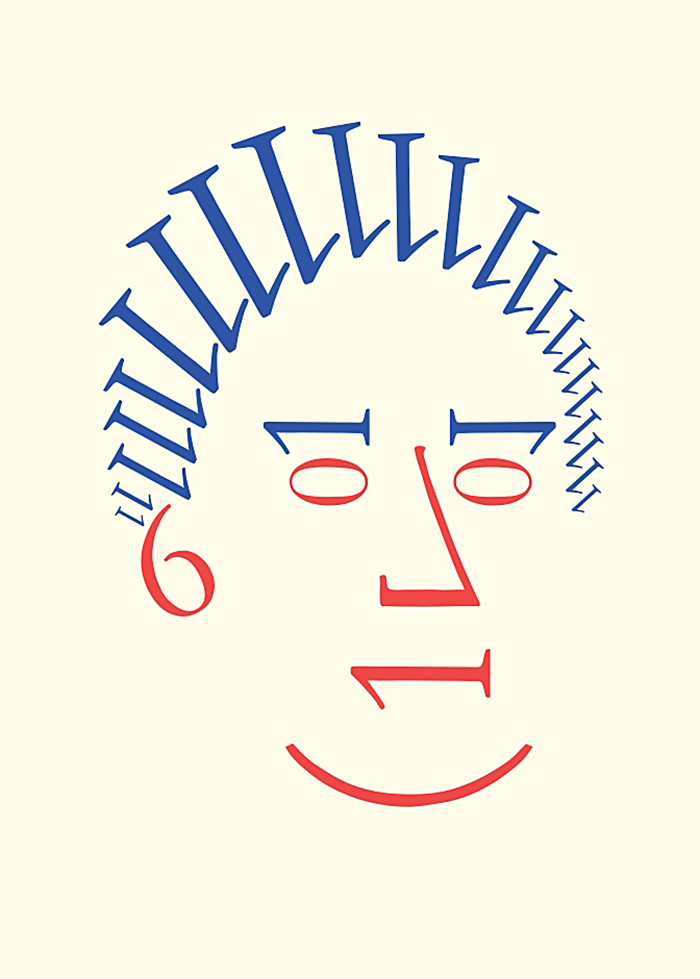

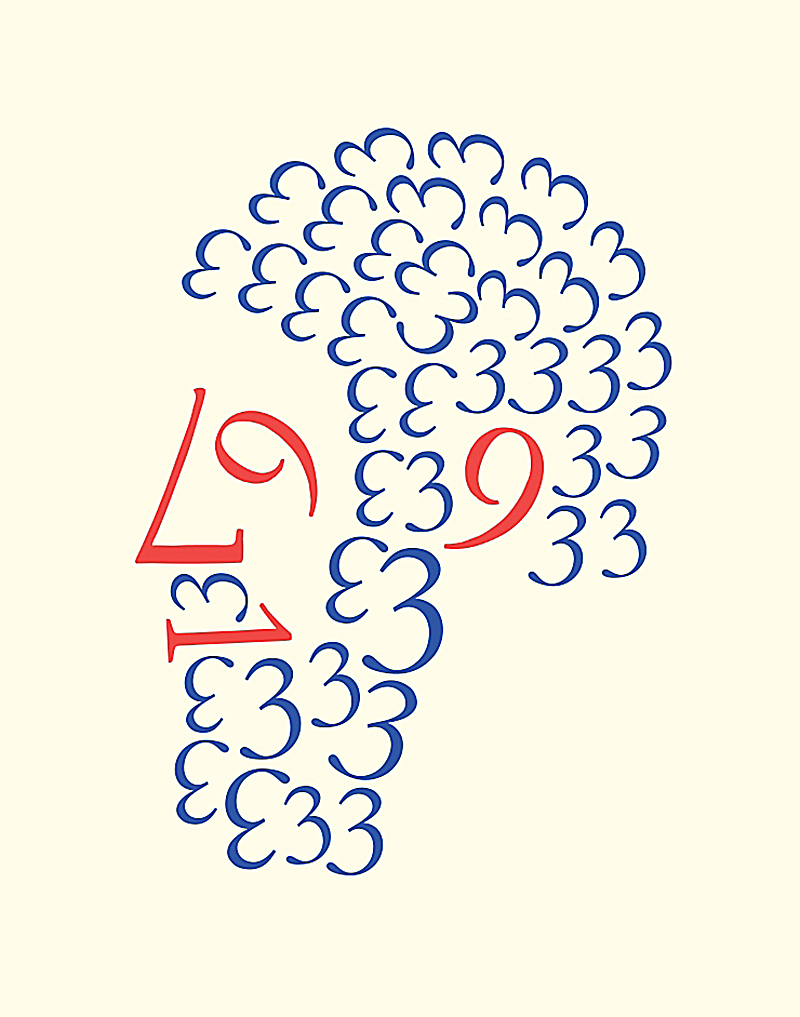

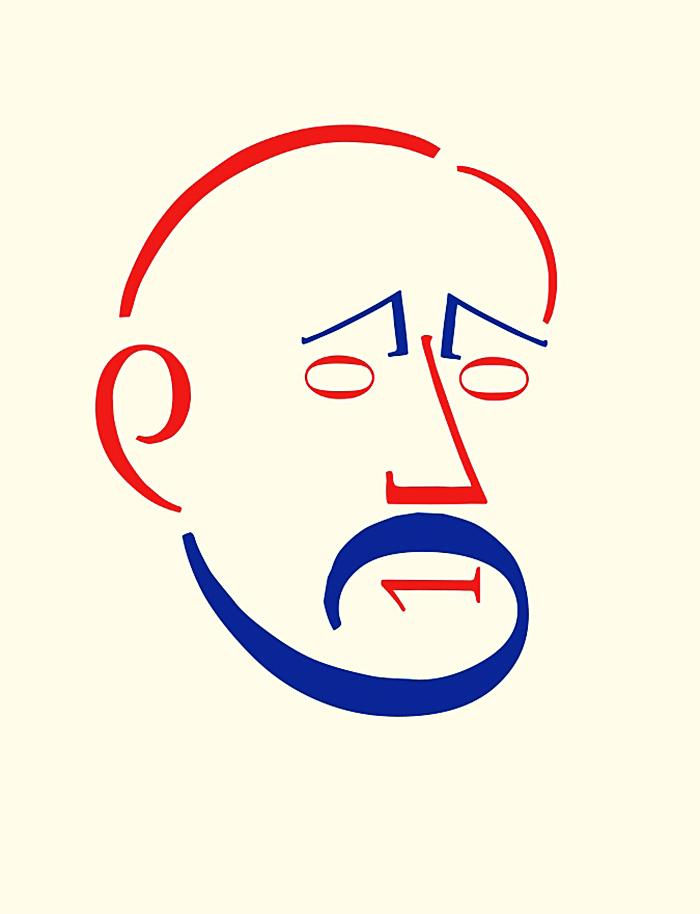

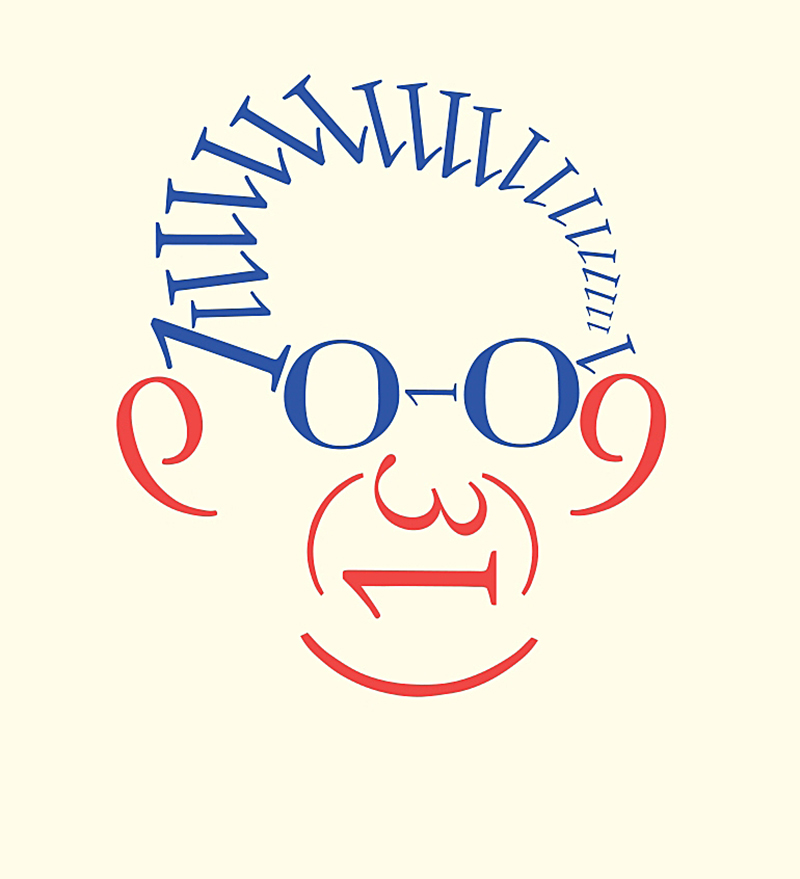

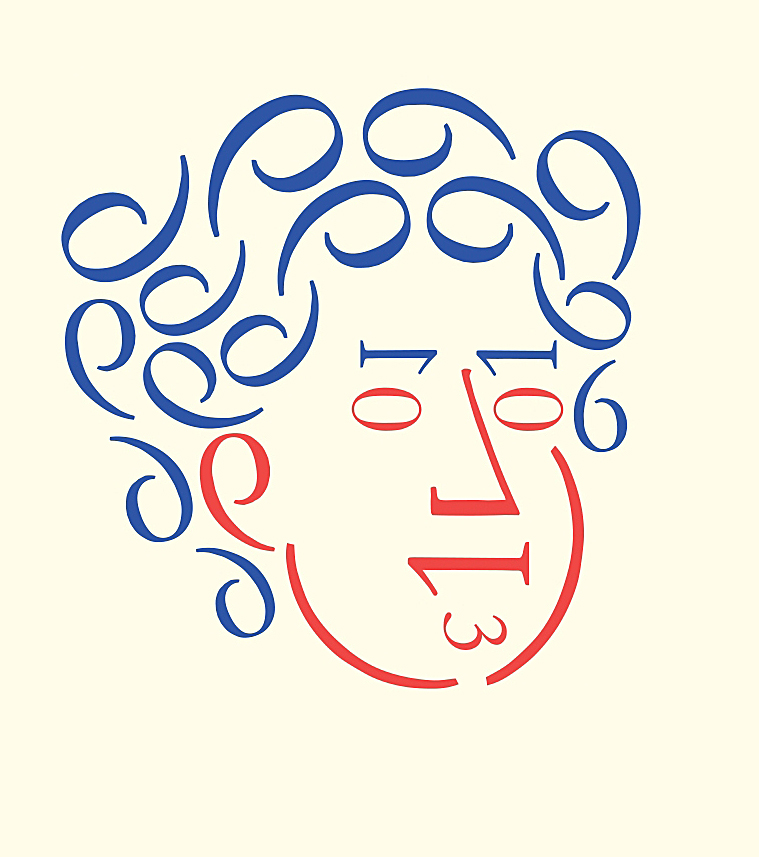

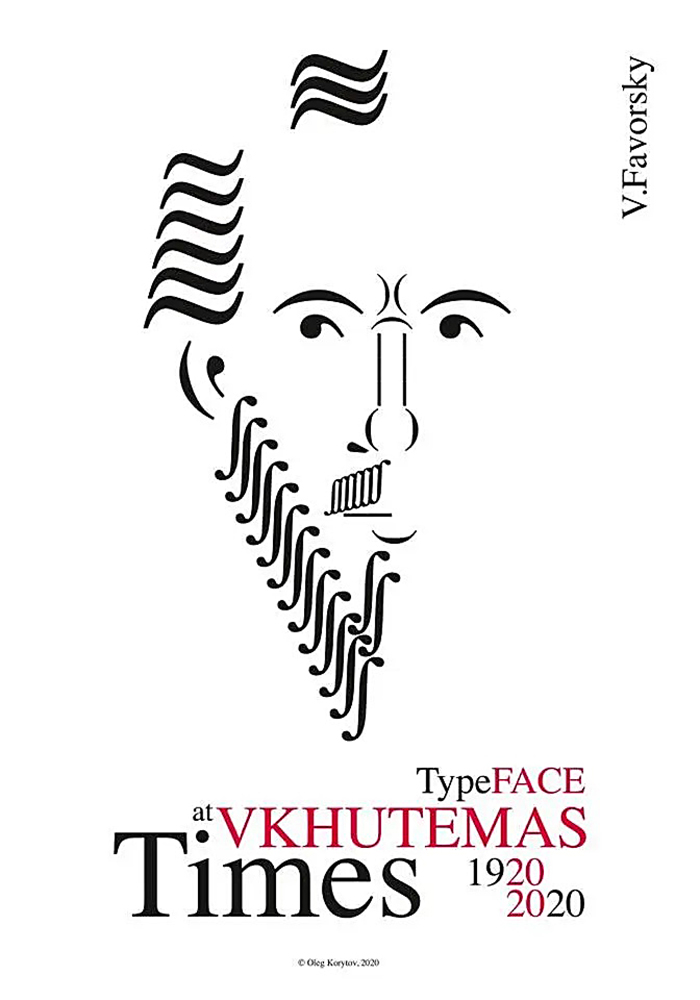

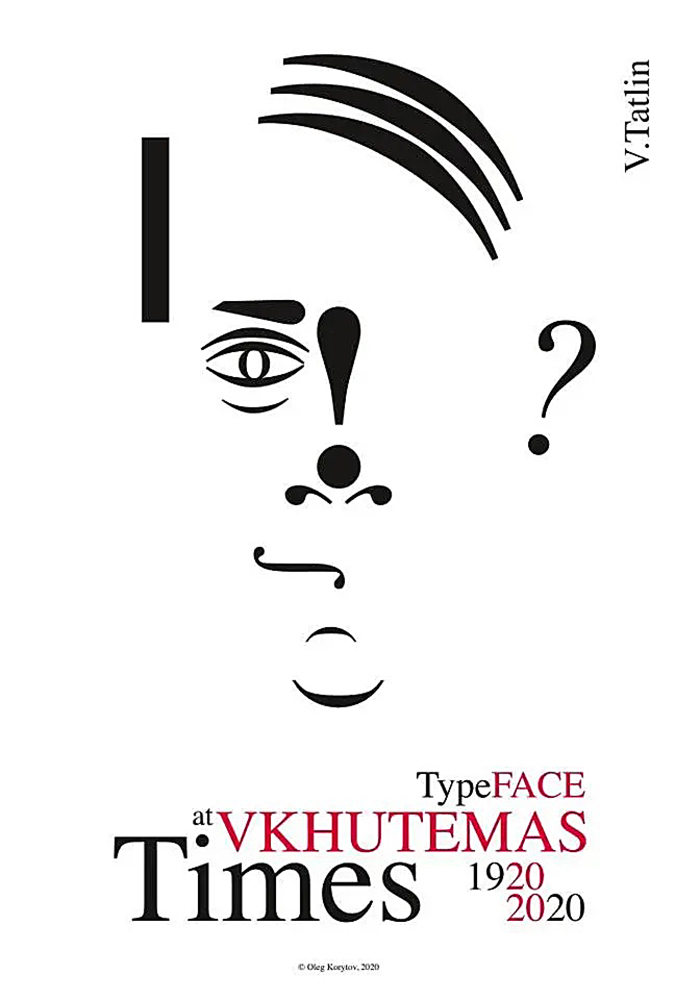

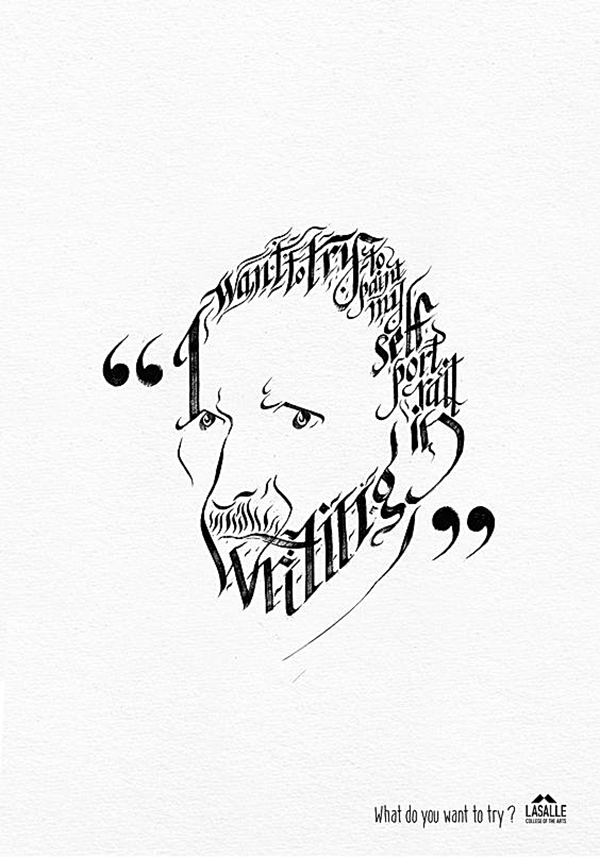

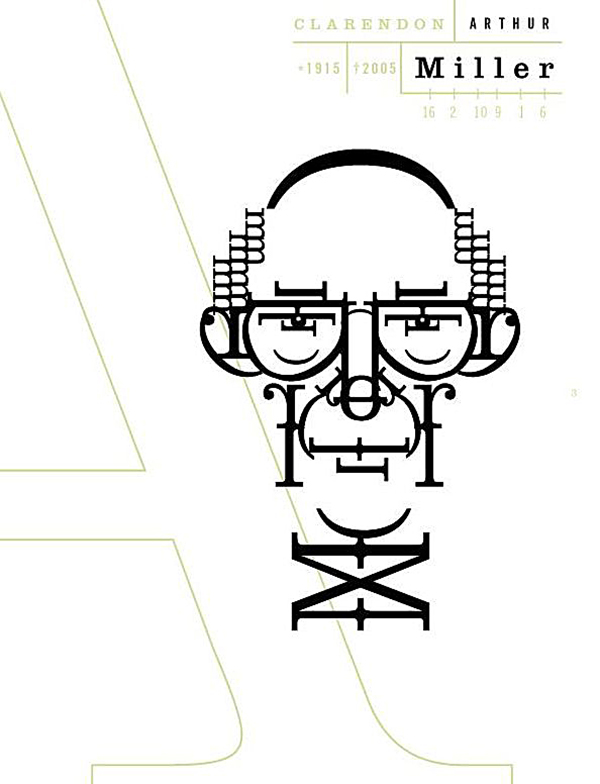

И вот в те времена в двух номерах журнала Neue Werbung за разные годы были статьи о профессиональных типографах (не художниках), которые из шрифтов и типографских элементов создавали рисунки, позже в интернете, в Pinterest пытался найти, что ни будь похожее, но информации о подобных фанатах больше не попадалось. В компьютере при работе со шрифтами появляется возможность создавать иллюстрации, используя формы и начертания букв. Для дизайнеров, которые любят «поиграть» с буквами, это обширные и бесконечные возможности проектировать, творить, создавать картинки.

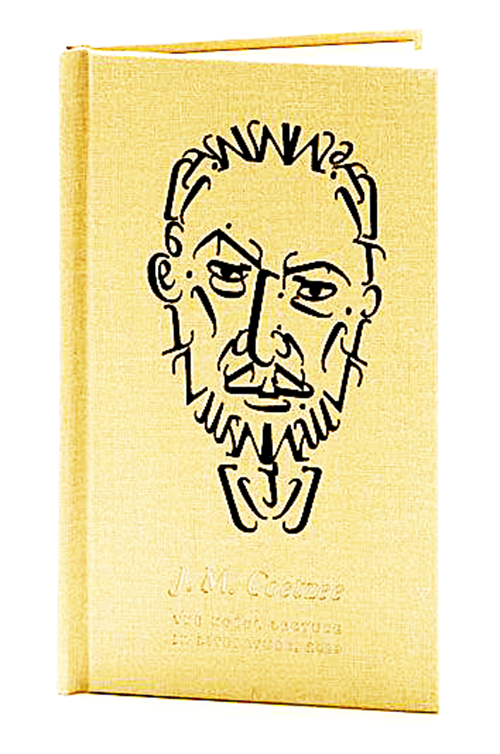

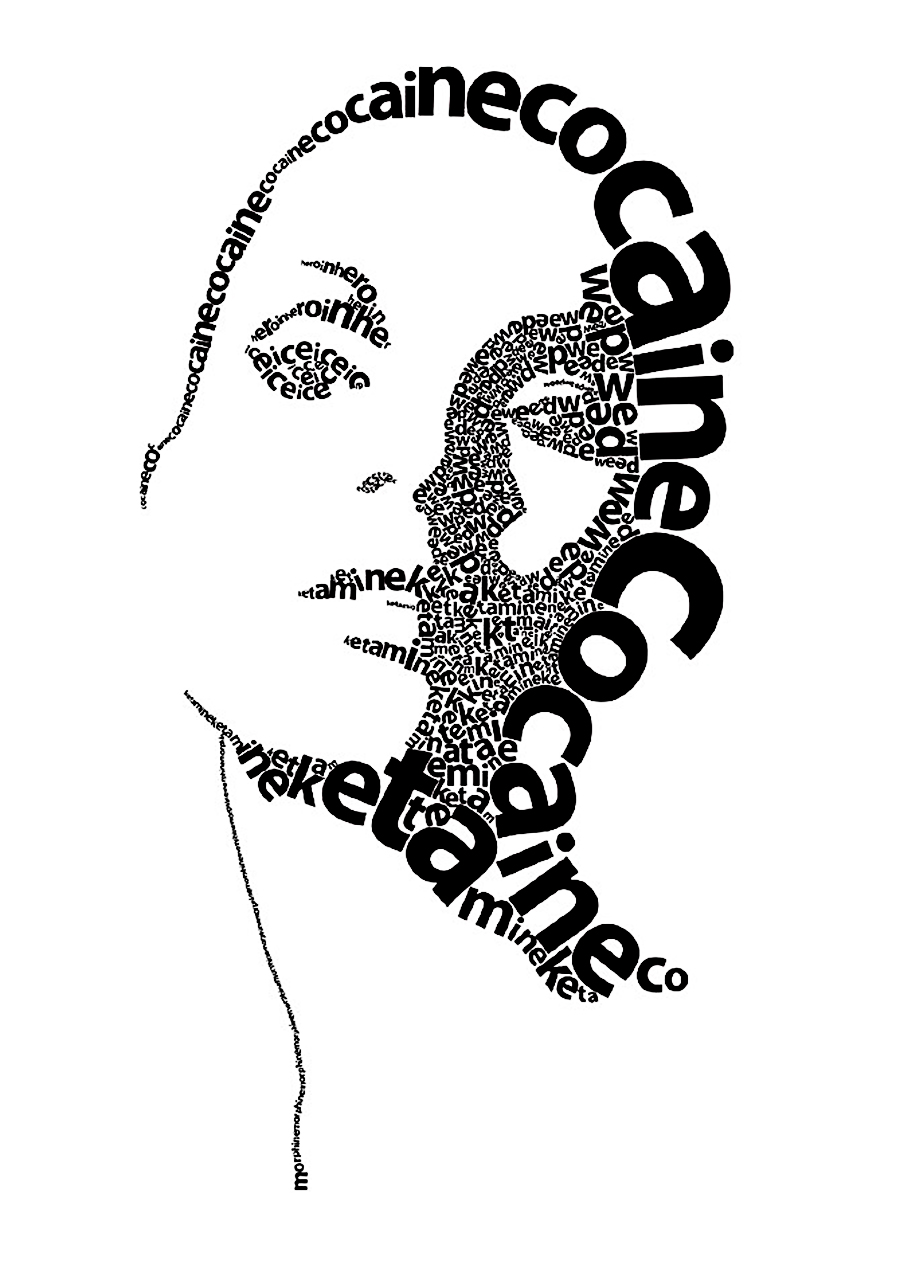

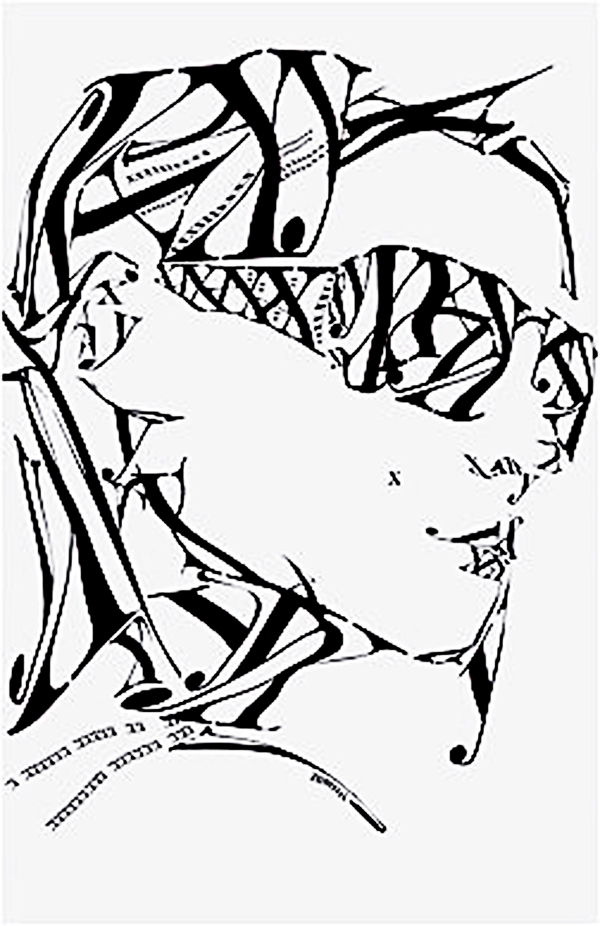

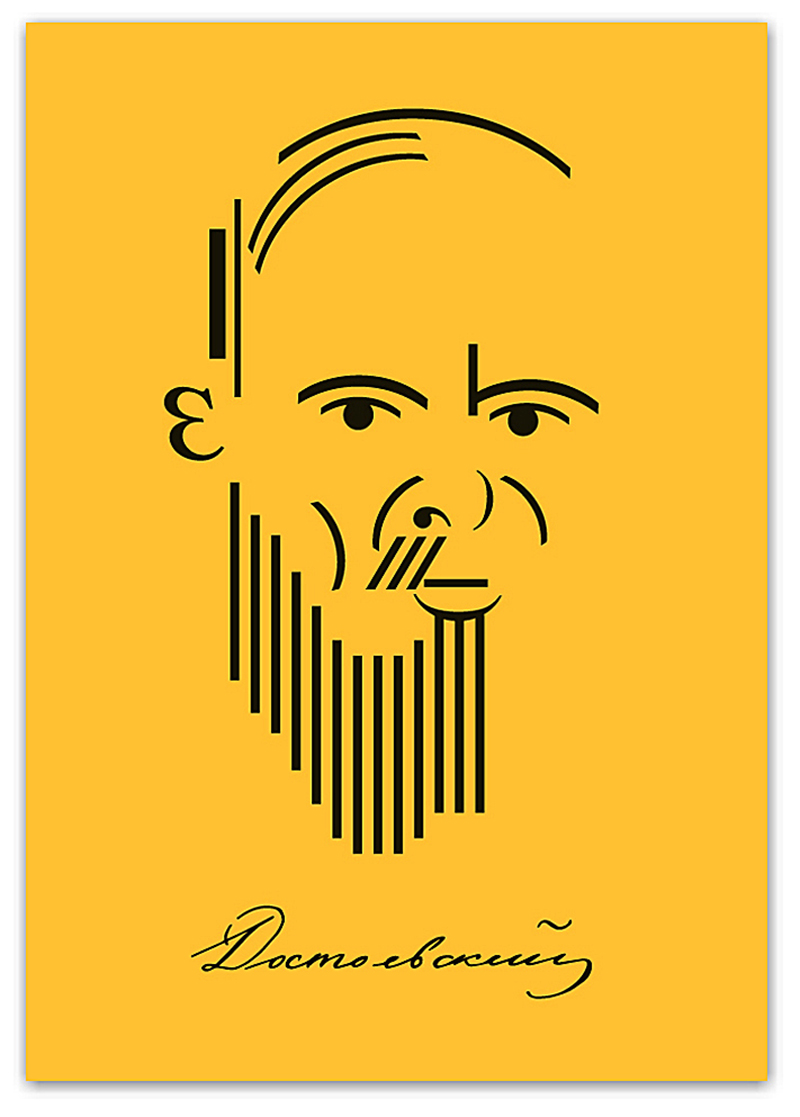

Здесь буквы играют роль строительных кирпичиков. С их помощью можно создавать изображения, обращенные к зрителю, как на текстовом, так и на визуальном уровне. Довольно много создаётся портретов, некоторые из них просто великолепны. Подборка с портретами, которую публикую, подобрана таким образом, что кирпичиками в этих портретах служат только буквы и знаки препинаний, которые довольно скупо используются, а суть в том, чтобы минимумом средств передать образ, создать характер и придать портрету максимум выразительности.

Первым в подборке поместил портрет Владимира Маяковского работы Алекса́ндра Миха́йловича Ро́дченко — русский и советский живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, художник театра и кино, корреспондент, портрету уже почти сто лет.

Будет ещё как минимум две подборки по шрифтовым портретам с различным подходом к стилизации.