Реформы церкви при Алексее Михайловиче, казалось, преследовали цель объединения двух направлений русской православной церкви. Попытка унификации обрядов по малороссийскому образцу (Малороссия как раз присоединилась к Русскому государству), привела к расколу. В итоге образовались две церкви: старообрядческая, объявленная еретической, и новая церковь (никонианская, нынешняя РПЦ).

При его сыне Фёдоре Алексеевиче, который правил очень недолго, основное внимание уделялось русско-польской войне и противостоянию с Османской империей. Несмотря на молодость и слабое здоровье, царь Фёдор смог достичь паритета с османами. Важно отметить, что при Алексее Михайловиче на присоединенных территориях началась гетманщина, и гетманы охотно шли на сделки как с Крымским ханством, так и с Османской империей. При гетмане Дорошенко, который имел право наследственной передачи власти под покровительством турецкого султана Мехмеда IV, османы умудрились захватить и часть польских территорий. Вот этому и противостоял царь Фёдор.

После Федора и недолгого регентства Софьи Алексеевны при малолетних Иване и Петре, на престол взошёл Петр Алексеевич. Он кардинально изменил положение церкви в государстве, поставив её под контроль Синода. В этот период произошло значительное влияние протестантской модели церковного устройства на российское общество.

В последующие правления (Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны) существенных изменений в церковной политике не происходило. При Анне Иоанновне наблюдалась ориентация на собственные владения.

Итогом всех преобразований стало закрепление системы, при которой церковь находилась под управлением государства через Синод вплоть до правления Николая II.

Важно отметить, что при Екатерине II произошли важные изменения в положении дворянства. Главной реформой стало освобождение дворян от обязательной государственной службы. Особенно это коснулось малороссийского дворянства, значительная часть которого переместилась в столицы.

Следует отметить, что малороссийские земли традиционно были более плодородными и богатыми по сравнению с центральными районами России. Это способствовало большему материальному благополучию местного дворянства. Однако нельзя сказать, что дворянство и аристократия исторической России находились в крайней бедности — различия были относительными.

Эпоха правления Екатерины II совпала с периодом Просвещения. Влияние западноевропейской науки и культуры сказалось на российском дворянстве: многие представители аристократии предпочитали проводить время за границей, изучали иностранные языки, увлекались передовыми идеями того времени.

Что касается малороссийского дворянства, то оно, освободившись от обязательной службы, в основном концентрировалось в столичных городах. При этом нельзя не упомянуть интересный феномен восхождения по социальной лестнице таких фигур, как последний гетман Малороссии и президент Российской академии наук Кирилл Григорьевич Разумовский, который из свинопаса превратился в одного из влиятельнейших лиц своего времени.

В период правления Екатерины II произошло значительное расслоение российского общества по географическому и культурному признаку. Главным нововведением стало освобождение дворянства от обязательной государственной службы, что особенно повлияло на малороссийское дворянство.

Центральная Россия в этот период развивалась в направлении научного просвещения и мистических течений. Здесь активно формировались тайные общества, с которыми взаимодействовала практически вся российская знать и интеллигенция. При этом Екатерина II периодически пыталась ограничить влияние этих организаций.

Напротив, Малороссия после разделов Польши демонстрировала иной вектор развития — усиление славянофильских и русофильских течений. Это было обусловлено историческими особенностями региона.

Представители малороссийского дворянства преимущественно переместились в столицы, сохраняя свои экономические интересы. В то время как значительная часть российского дворянства, воспитанная на идеях просвещения и либерализма, предпочитала проводить время за границей или в научных изысканиях.

Таким образом, реформы Екатерины II привели к формированию двух различных культурных и социальных пространств внутри единой империи: западнического центра и славянофильской периферии.

*****

Ну и нужно еще раз обратить внимание на то, что именно во время правления Екатерины II произошел третий раздел Польши. А итогом этого стало усиление антироссийских настроений. И да, воспитание ненависти к русским, к России сначала шла через русофильство.

Украинский национализм: корни и эволюция в тени внешних влияний

История украинского национализма в Галиции — это путь от русофильства к радикальному антироссийскому движению, сформированному под воздействием польских и австрийских интересов. Его идеология, основанная на отрицании связей с Россией, сохраняла преемственность даже после смены политических режимов.

Русины между Польшей и Австро-Венгрией

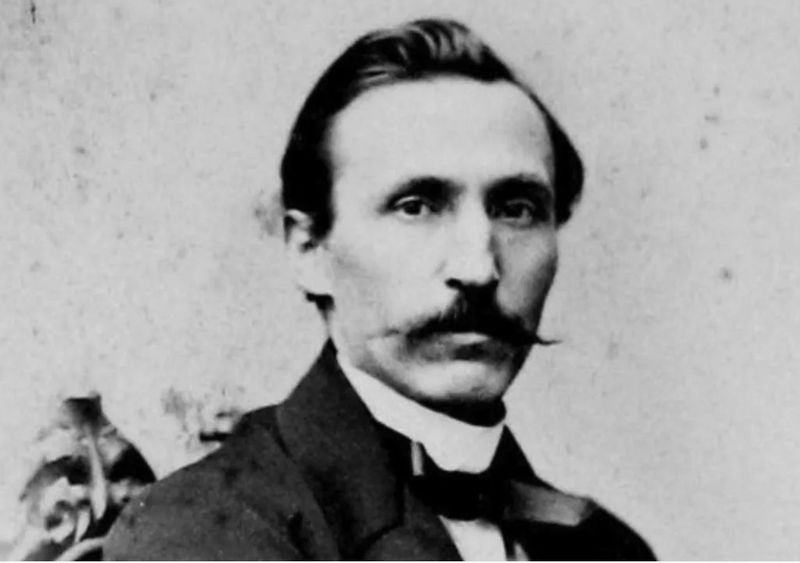

После раздела Речи Посполитой Галиция, населенная русинами (рутенами), оказалась под властью Австро-Венгрии. Поляки, доминируя в экономике и культуре, постепенно ассимилировали местное население. К середине XIX века русинская идентичность находилась на грани исчезновения: образованное сословие говорило по-польски, а церковно-славянский язык оставался единственной связью с восточнославянским наследием. Лишь немногие, вроде Якова Головацкого, пытались возродить русинскую культуру, но даже их усилия наталкивались на преграды — например, священники, обученные на польском, терялись, пытаясь читать проповеди на родном языке.

Русофильство как ответ на полонизацию

Во второй половине XIX века в Галиции усилилось движение москвофилов — сторонников культурного и политического сближения с Россией. Их вдохновляли идеи общерусской идентичности, а церковно-славянский язык воспринимался как основа единства. Головацкий, Драгоманов и другие деятели распространяли русскую литературу, издавали газеты (например, «Слово») и даже добились открытия русских школ. Однако после подавления Австрией венгерского восстания 1848–1849 годов, когда русская армия Паскевича вошла в регион, симпатии к России усилились. Местные русины, особенно в Карпатах, видели в русских освободителей от мадьярского гнета.

Рождение «народовства»

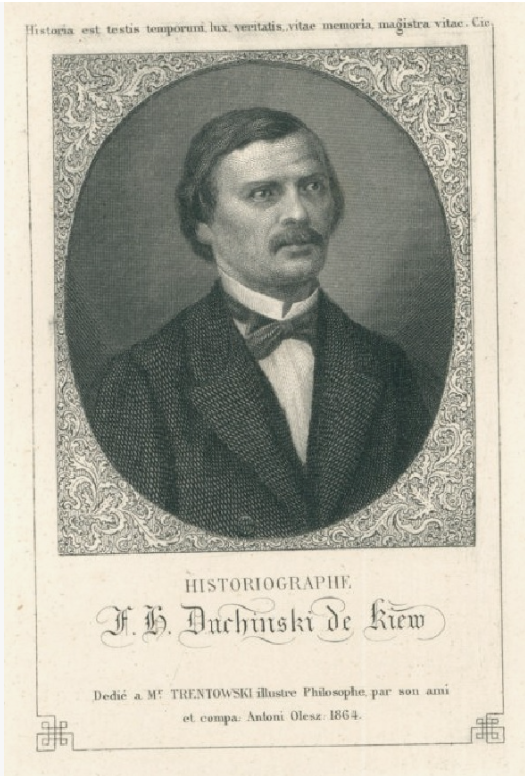

Успех русофильства испугал польскую элиту и австрийские власти. Чтобы ослабить влияние России, они стали искусственно культивировать украинскую идентичность как альтернативу. Польские историки, вроде Францишека Духинского, разработали теорию о «монголо-финском» происхождении русских, изображая их варварами, враждебными славянской культуре. Австрия, в свою очередь, поддерживала украинских националистов («народовцев»), чтобы противопоставить их как полякам, так и пророссийски настроенным кругам.

Народовство: Идеология и практика

Народовцы, опиравшиеся на униатское духовенство и интеллигенцию, отвергали русскую культуру, продвигая «чистый» украинский язык и литературу. Их идеология сочетала:

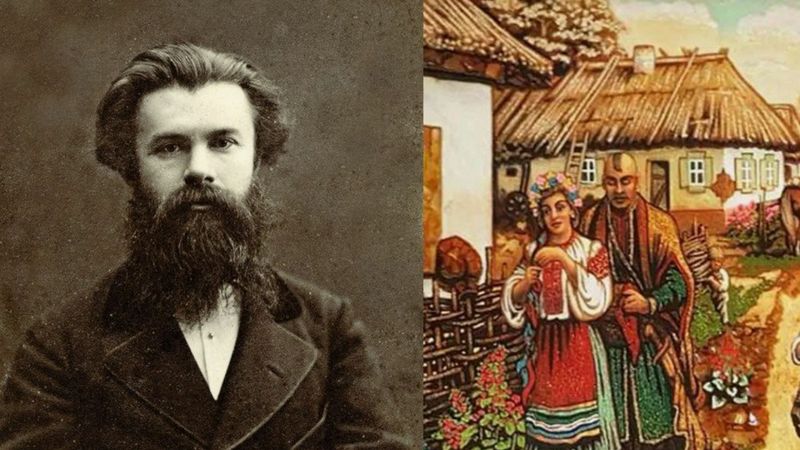

Антироссийскую пропаганду: Шевченко, чьи антицерковные стихи изначально вызвали скандал, был объявлен «пророком Украины», а его критика социальной несправедливости замалчивалась.

Коллаборационизм с Австро-Венгрией: Народовцы поддерживали власть, формируя во время Первой мировой отряды «Сечевых стрельцов» для борьбы с Россией.

Расизм и мифология: Теории Духинского о «туранском» происхождении русских стали основой для ксенофобских клише, переживших даже крушение монархии.

Конфликт с «схидняками»

Идеологи из Российской Украины, такие как Драгоманов, столкнулись с неприятием во Львове. Их критика польского землевладения и социализм казались галицким националистам «непатриотичными». Драгоманова обвиняли в связях с царизмом, а его идеи подавлялись как угроза стабильности.

От Австро-Венгрии до современности

После Первой мировой Галиция вошла в состав Польши, но народовцы сохранили антироссийскую риторику, несмотря на смену угнетателей. Во время Второй мировой их активисты сотрудничали с нацистами, а в эмиграции продолжали продвигать миф о «московской угрозе». Современные украинские националисты, зачастую, повторяют тезисы XIX века, изображая Россию как азиатскую державу и отрицая историческую общность славян.

Украинский национализм в Галиции — продукт сложной игры внешних сил и внутренних противоречий. Его антироссийская направленность, закрепленная в XIX веке как инструмент борьбы с русофильством, превратилась в самоценность, пережив империи, которые его породили. Сегодня, как и 150 лет назад, он остается заложником мифов, разделяющих близкие культуры.

Итоги

Раскол и государственная политика при первых Романовых

Во второй половине XVII века церковные реформы Алексея Михайловича, направленные на унификацию обрядов по малороссийскому образцу, привели к глубокому расколу. В результате образовались две ветви православия: старообрядческая, объявленная официальной церковью еретической, и никонианская (ныне РПЦ). Этот конфликт имел не только религиозные, но и политические последствия, ослабив внутреннее единство страны.

При сыне Алексея Михайловича, Фёдоре Алексеевиче, внимание государства сместилось на внешнеполитические вызовы — русско-польскую войну и противостояние с Османской империей. Несмотря на краткость правления и слабое здоровье, царь сумел добиться паритета с османами, чьё влияние в регионе усиливалось благодаря союзу с гетманами Правобережной Украины, такими как Пётр Дорошенко.

Петровские преобразования и подчинение церкви

С приходом к власти Петра I положение церкви кардинально изменилось: она была поставлена под контроль Синода, что означало окончательное подчинение духовной власти государственной. Эти реформы отражали влияние протестантской модели управления, характерной для Европы эпохи Просвещения.

В последующие десятилетия, вплоть до правления Екатерины II, церковная политика оставалась стабильной. Однако именно в этот период начались масштабные социальные изменения, особенно коснувшиеся дворянства.

Эпоха Екатерины II: «раскрепощение» дворянства и культурное расслоение

Отмена обязательной службы и её последствия

Главной социальной реформой Екатерины II стало освобождение дворян от обязательной государственной службы (1762 г., Манифест о вольности дворянства). Это привело к значительным переменам: — Малороссийское дворянство, получившее равные права с русским, массово переезжало в столицы, сохраняя при этом экономические интересы в своих родовых землях.

Российская аристократия увлеклась идеями Просвещения, активно перенимая западноевропейскую культуру, науку и образ жизни.

Формирование двух культурных пространств

Реформы Екатерины II способствовали углублению различий между регионами:

Центральная Россия развивалась под влиянием европейских идей, включая масонство и научные общества.

Малороссия, особенно после разделов Польши, стала центром славянофильских и русофильских настроений.

При этом экономическое благополучие малороссийских земель (благодаря плодородным почвам) создавало почву для социального расслоения.

Третий раздел Польши и его последствия

Ключевым внешнеполитическим событием этого периода стал третий раздел Польши (1795 г.), который привёл к включению в состав России новых территорий, включая Галицию. Однако вместо ожидаемой интеграции это породило рост антироссийских настроений, особенно среди местной элиты, подверженной польскому и австрийскому влиянию.

Галиция: от русофильства к украинскому национализму

Русины под властью Австро-Венгрии

После разделов Польши Галиция оказалась под контролем Австрии. Местное русинское население (рутены) столкнулось с двойным давлением:

Польская ассимиляция — образованные слои перенимали польский язык и культуру.

Борьба за идентичность — лишь немногие, как Яков Головацкий, пытались сохранить связь с восточнославянским наследием через церковно-славянский язык.

Русофильство и его подавление

Во второй половине XIX века в Галиции усилилось русофильское движение, выступавшее за культурное единство с Россией. Однако Австро-Венгрия, опасаясь влияния Российской империи, начала поддерживать альтернативную украинскую идентичность, основанную на отрицании общерусских корней.

Формирование украинского национализма

К концу XIX века в Галиции сложилось «народовство» — националистическое движение, которое:

Отрицало связь с Россией, продвигая идеи «отдельной украинской нации».

Сотрудничало с Австро-Венгрией, включая создание военизированных формирований («Сечевые стрельцы»).

Использовало мифологизированную историю (например, теории о «не-славянском» происхождении русских).

Эти идеи пережили распад империй и легли в основу современного украинского национализма.

Заключение

XVII–XVIII века стали периодом глубоких трансформаций: от церковного раскола до секуляризации государства, от укрепления дворянских привилегий до культурного расслоения между центром и окраинами. При этом внешнеполитические решения, такие как разделы Польши, имели долгосрочные последствия, повлияв на формирование национальных движений в Восточной Европе. История Галиции — яркий пример того, как геополитические интересы великих держав могут определять идеологию целых народов.