7

У человека, известного нам под фамилией Болотникова, яркая биография. «Московская хроника. 1584 — 1613», автором которой считается «бродячий ландскнехт» Конрад Буссов, сообщает об Иване Исаевиче Болотникове следующее.

Этот Болотников по рождению был московит, в юности был захвачен в Диком поле татарами, с которыми московитам ежегодно приходится воевать, и продан в Турцию, где он был прикован на галерах и несколько лет был принужден выполнять тяжелую и грубую работу, пока, наконец, его не освободили немецкие корабли, одолевшие турок на море, и не отвезли в Венецию, откуда он направился через Германию в Польшу, чтобы разузнать там про удивительные перемены, которые произошли на его родине в его отсутствие.

Далее в «Московской хронике» Буссова говорится о встрече Ивана Болотникова с мнимым Дмитрием в Польше. Интересно, что к этому моменту Лжедмитрий I уже убит, в «Московской хронике» подробно описано, как это происходило. А Лжедмитрий II ещё не объявился. Следовательно, прибывший из Венеции (через Германию) Болотников встретился с промежуточным Дмитрием-самозванцем. И хотя в хронике Буссова не раскрывается, кем на самом деле был «промежуточный», согласно официальной версии в Самборе у Болотникова произошла встреча с бежавшим из Москвы Михаилом Молчановым, любимцем Лжедмитрия I. Считается, именно Молчанов, похитивший царскую печать, исполнял обязанности самозваного царя Дмитрия в промежутке между убийством Лжедмитрия I и появлением Лжедмитрия II.

Получив в Самборе от «промежуточного» Дмитрия письмо к князю Шаховскому и 30 (иудиных) дукатов Болотников направился в Путивль. Здесь он стал во главе 12 тысячи ратников. С этим войском Болотников прибыл, как указано в хронике Буссова, «к Истоме Пашкову под Москву, которую он вскоре осадил и даже добился бы сдачи города, если бы этому не помешало несогласие, начавшееся между обоими воеводами».

Что на это сказать? Слишком кучеряво… чтобы быть абсолютной ложью. Если бы сведения о Болотникове от начала до конца являлись выдумкой, они мало чем отличались бы от сведений о примкнувшем к «восстанию» Илейке Коровине, еще одном самозванце.

Казачий самозванец Илейка Коровин, известный в качестве Лжепетра, с точки зрения придумавших его историков это правильный Болотников. Сотрудничество Лжепетра с Болотниковым служит доказательством того, что они люди одного плана и являются выдвиженцами из гущи народной. В рамках историографической легенды союз Лжепетра и Болотникова, как и союз Минина и Пожарского не в последнюю очередь появился с целью скрыть, что реально существовавшие (в отличие от выдуманных Коровина и Минина) Иван Болотников и Дмитрий Пожарский являлись кондотьерами.

Ранее говорилось, что наиболее логичным выглядит предположение о греческом или смешанном славяно-греческом происхождении Дмитрия (см. шестой параграф). Это в свою очередь даёт основания предположить, что Дмитрий был связан с Константинополем. Часть своей жизни Болотников провел в средиземноморском регионе, включая Константинополь. При этом в хронике Буссова сказано, что Болотникова после освобождения из турецкого плена доставил в Венецию немецкий корабль.

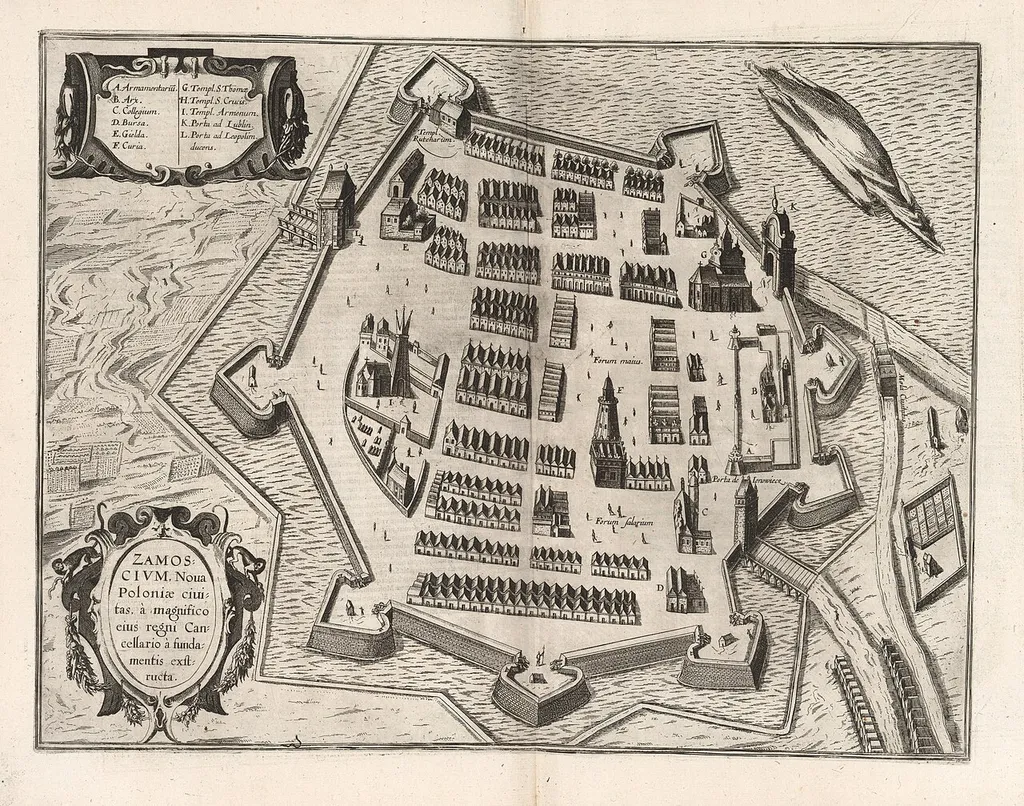

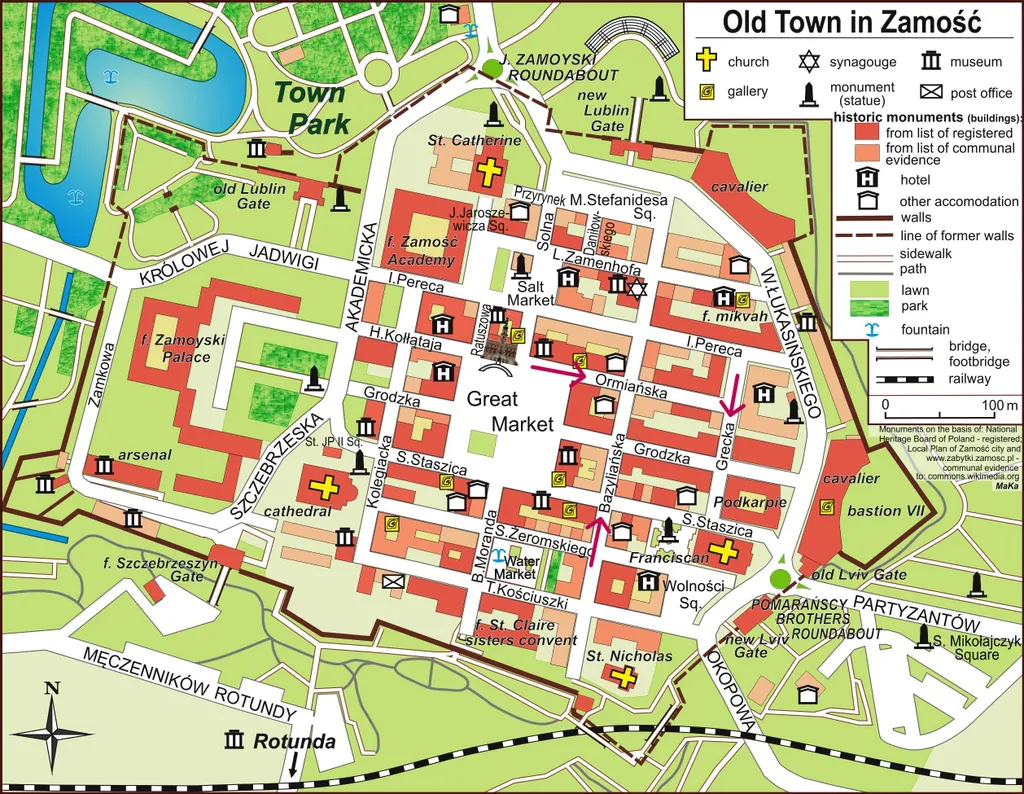

Константинополь — Венеция — Германия — Польша (Русское воеводство). По этому пути прошла «заявка» из Русского воеводства, в конечном итоге превратившись в condotta, договор с кондотьером Болотниковым. В Истории шведско-московитской войны Видекинда фамилия Болотникова передается как Polutnisius.

Предводитель восставших Иван Исаевич Болотников является с повинной перед царём Василием Шуйским (Из книги «История России в картинах» В. А. Золотова, С.-Петербург, 1866 г.?).

На картинке у Болотникова темные вьющиеся волосы и нос с горбинкой, что внешне сближает его с образом итальянского кондотьера. В этом исследовании кондотьерами названы военачальники, которые не были итальянцами. Но condottiero это прежде всего итальянец. Интересно, почему художник придал Болотникову именно такую внешность? Если не итальянца так грека. Видимо кто-то подсказал художнику, что предводитель «восстания» мог быть родом с греческих территорий турецкой империи или из венецианских владений.

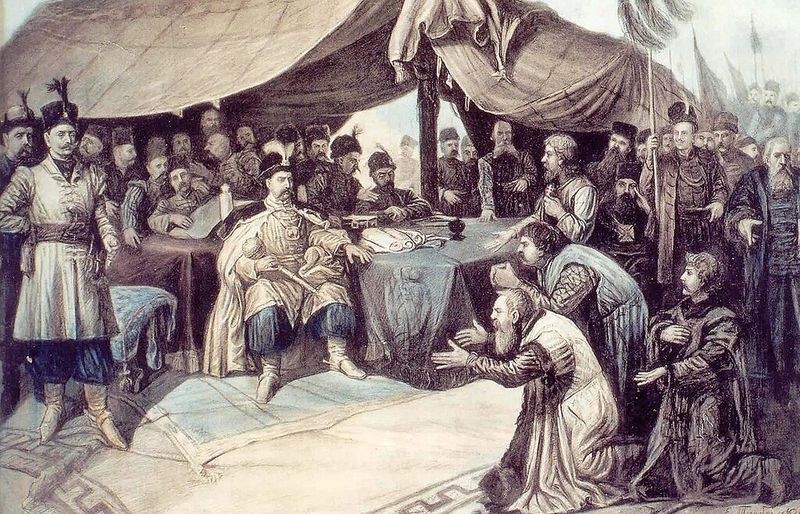

Статуя кондотьера Бартоломео Коллеони в Венеции работы Андреа дель Верроккьо. По официальной версии Болотников прибыл в Польшу из Венеции, где был накоплен большой опыт использования наемников.

Голова статуи кондотьера Бартоломео Коллеони. Для сходства (на уровне типажа) с Болотниковым на картинке скульптурному изображению Коллеони не хватает бороды, которая могла отсутствовать у реального Болотникова.

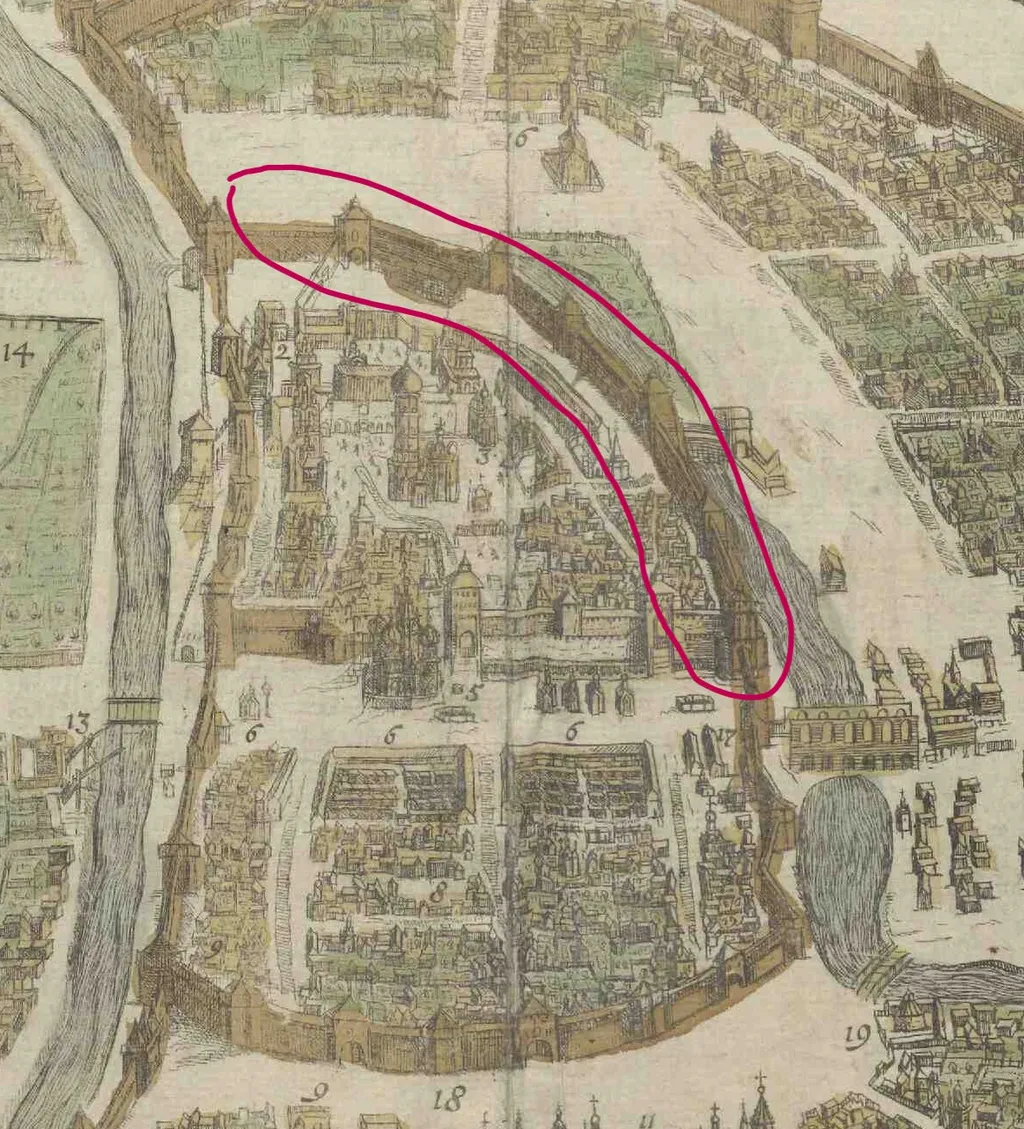

Ошибочно полагать, что наемное войско Болотникова осаждало Москву. Известно, что в 1606 году ряд городов Верхневолжья — Зубцов, Волок, Старица — перешли на сторону Болотникова. При этом начинаются самые настоящие танцы с бубном, когда речь заходит о нападении на Тверь в ноябре 1606 года.

Неясно, кто совершил нападение на Тверь. Люди мнутся. Возможно напали поляки, но Гришку Отрепьева убили в Москве еще в мае. Власть перешла к Василию Шуйскому. Как и по всей России поляков должны были выставить из Твери.

Возможно это было новое нападение польских интервентов? Не сходится. В конце 1606 года оставалось еще как минимум полгода до начала интриги тушинского вора, не говоря уже о том, что вторжение войск Сигизмунда III произошло в 1609 году.

Тогда это могли быть «болотниковцы», они ведь захватили ряд верхневолжских городов. Точно они. Вроде бы все так, но как раз в ноябре войско Болотникова осаждало Москву и дела там шли не очень хорошо. Учитывая сложившееся положение маловероятно, чтобы Болотников выделил силы для штурма хорошо укрепленной Твери. В начале декабря войско Болотникова, не сумев взять Москву, откатилось в Калугу.

В общем, перед нами зияющая брешь, которую сложно чем-то прикрыть. Эта брешь того же рода, что и освобождение «вологодским ополчением» в 1609 году Романова, Ярославля и Костромы при полном равнодушии к судьбам Ростова и Москвы.

Здесь мы повторно вплотную подошли к вопросу, ответ на который превращает события Смуты в легко читаемые страницы открытой книги. Процитирую «вопрос читателя», открывающий четвертый параграф.

— Хорошо, вы утверждаете, что Московского царства не было, когда кондотьер Дмитрий во главе войска наемников отправился на восток, — скажет иной читатель и задаст уточняющий вопрос. — В таком случае, какую цель преследовала его экспедиция?

Исчерпывающий ответ на этот важный вопрос в настоящем исследовании до сего момента не последовал. В четвертом параграфе оставив без ответа «вопрос читателя» исследование отклонилось в сторону. Автор переключился на рассмотрение религиозной ситуации на польском Юге, а вместе с ней в фокусе его внимания оказались этническая и религиозная принадлежность Demetrius Imrerator Moschoviae. Произошло это по той причине, что продавшийся католикам Гришка Отрепьев и тайно читающий Талмуд тушинский вор, как и прежде, занимают центральное место в историографической легенде Смутного времени. Отражения Деметрия в кривых зеркалах, расставленных историками с уклоном в литературу, не только искажают его образ до неузнаваемости, но и мешают увидеть, чем являлась Москва в начале 17 века. Все взаимосвязано.

Представители академической науки не хотят замечать, что в условиях гиперинформации анализ историографических легенд перешёл на качественно другой уровень. В двух параграфах, пятом и шестом, была затронута тема вызванной противостоянием Севера и Юга гражданской войны в Польше (1606–1607 годы). Безусловно, это было сделано не просто так.

Рокош (польск. бунт) Жебржидовского произошел в промежутке между гибелью Лжедмитрия I и появлением Лжедмитрия II. Польский историк Ярема Мацишевский (Jarema Maciszewski) приводит данные, что собравшиеся на съезд в августе 1606 г. (Лжедмитрий погиб в мае) рокошане (т.е. южане) всерьёз ожидали появления царя Дмитрия и обсуждали планы его возведения на польский трон.

Рокошане потерпели поражение от северян Сигизмунда III в битве под Гузовым в июле 1607 года. Сентябрь того же года стал началом активных действий Лжедмитрия II, чье происхождение остаётся до конца невыясненным. Согласитесь, уже только перечисленные факты (кроме них есть другие) позволяют предположить, что Лжедмитрий I и Лжедмитрий II один и тот же человек. Его отсутствие в Москве с мая 1606 г. (убийство) по июнь 1608 г. (тушинский лагерь) можно объяснить участием в гражданской войне (рокоше) в Польше. Пускай в результате научной полемики будет доказано обратное, но ведь никто даже голову не думает повернуть в эту сторону.

Приведу ещё один пример, проливающий свет на причины академического герметизма. В вещах Лжедмитрия II дважды находили тайно хранимый Талмуд. А что мог представлять собой «талмуд» в реалиях конца 16-го и самого начала 17-го веков? На ум приходит «подшивка журналов Огонек» (по выражению Д. Галковского) на иврите, которая легла в основу Библии. Одним из руководителей рокоша являлся воевода краковский, у которого была странная для католика фамилия Жебржидовский (сейчас принято писать Зебжидовский).

Полякам пришлось выдумать и похоронить в Вавельской усыпальнице рядом с королями католического епископа Андрея Зебжидовского, умершего в 1560 году. Сделано это было для того, чтобы снять с обладавшего «еврейской» фамилией краковского воеводы подозрение в том, что он не являлся католиком, а возможно и не был поляком. Однако если потянуть за эту нить, а также за ряд других (социнианство, ересь «жидовствующих», «нищие» в Нидерландах), то можно выяснить много интересного и неожиданного.

Анджей Зебжидовский, епископ краковский. Чтобы и тени сомнения не было в правильном происхождении воеводы краковского Николая Зебжидовского! Само собой, гравюра на дереве 19 века.

Восточное христианство проникло в Трансильванию, Малопольшу и Русское воеводство из Валахии. Первая, не только православная, а вообще первая городская церковь в Львове была построена на деньги валашских господарей, среди которых были представители рода Могил (Мовилэ). Но это далеко не все. Непредвзятое исследование может привести к выводам уровня Джемини-7, если вы понимаете, о чем я. Люди изучают древнерусскую иконопись, проводят выставки, выпускают каталоги и подарочные издания, а в восточном христианстве, по всей видимости, существовал запрет на изображения живых существ. И когда он был отменен, а также в результате чего, вопрос открытый.

В трех предыдущих параграфах не было отклонения от темы исследования. Напротив, как мне кажется, благодаря мнимому отклонению удалось многое прояснить и тем самым приблизить понимание Москвы изначальной.

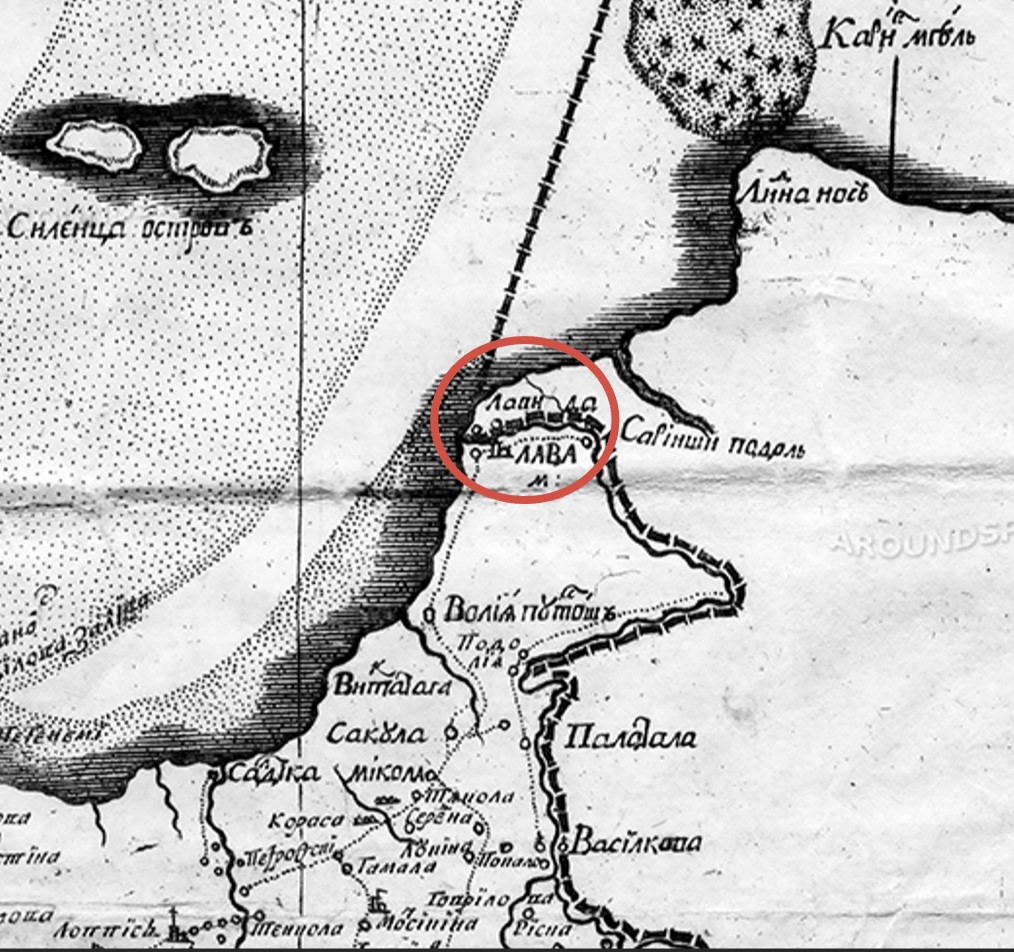

Москве было суждено стать столицей Русского государства. Произошло это, в том числе или даже во многом из-за того, что Москва на начальном этапе своего существования имела тесную связь с колыбелью русского мира — валашско-русско-татарским и отчасти венгерским Югом Польши (Русское воеводство, Малопольша и восточная Валахия, совр. Молдавия).

Теперь уж точно не осталось причин тянуть с ответом на «вопрос читателя».

Какие цели преследовали организованные в Польше в начале 17 века экспедиции (Деметрия, Яна Сапеги) на восток?

У всех экспедиций была одна главная цель. Взять под свой контроль, а затем отжать бизнес у нидерландско-персидской компании. Дополнительно планировалось получать дань с купцов, представлявших интересы немецко-балтийских компаний.

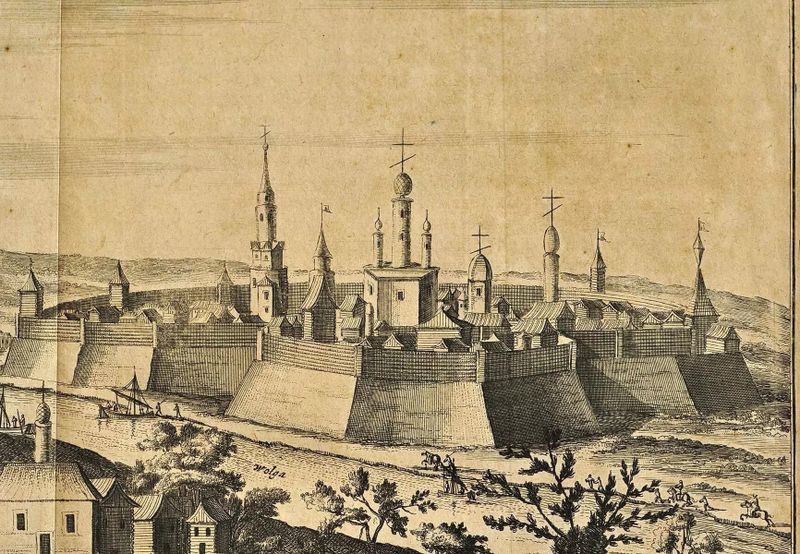

Для этого было необходимо установить контроль над волжскими полисами и при первой возможности попробовать дотянуться до Новгорода и Вологды.

Ответ на «вопрос читателя» выполняет роль волшебных очков. С их помощью можно понять, что происходило в междуречье Волги и Оки в Смутное время. Давайте убедимся в этом.

В следующем параграфе покажу на конкретном примере, как работают «волшебные очки» ©.

В заключение 7-го параграфа хочу сказать, что в этом исследовании мы не просто вышли на финишную прямую, а уже отчетливо видна лента на финише. Следующая статья очевидно станет последней в рамках исследования. Возможно она будет включать два больших параграфа, но ставлю перед собой цель сделать ее заключительной.

На сегодня, исследование уже включает 19 параграфов. Прибавьте к ним еще один или два параграфа, которые войдут в заключительную статью. На мой взгляд это очень много по меркам нашего времени, когда ценится умение выхватить суть объекта и тут же переключиться на следующий раздражитель. К тому же в очереди давно стоят другие темы не менее интересные, чем возникновение Москвы. После завершения московского цикла запланирован опрос для того, чтобы на основе читательских предпочтений определить тему следующего исследования.

Основное внимание в заключительной статье планируется уделить трем вариантам возникновения Москвы. Надо отметить, все они являются близкими другу другу и отличаются только рядом деталей. По-своему это важные детали, но все же в мои цели входит показать, что Москва возникла в определенное время и в ходе определенного процесса. Постараюсь максимально аргументировать свою точку зрения. Соответственно читатели смогут узнать, чем собственно являлась Москва на заре своего существования.

Своеобразной вишенкой на торте станет объяснение, как появилось название Москва. Не сочтите за самонадеянность, но после этого объяснения в общем не должно остаться вопросов, связанных с происхождением названия. Представлю неопровержимые улики 😊

Эта статья размещена в открытом доступе, следующая будет доступна подписчикам. Подписаться вы можете на бусти или на спонср ру. Кстати, на спонср ру до сих пор нет ни одного подписчика.

Ошибка. Давно не заглядывал на спонср ру. Появился первый подписчик. Как там говорится, реальность развивается…

Продолжение следует