ИВАН III — ГЕНИЙ ГЕОПОЛИТИКИ. ГЛАВА III: Последний бой

Новгородская кампания 1471 года имела ошеломляющий успех для Москвы. Казалось бы, Ивану III ничего не мешало сразу завоевать Новгород. Так, наверное, поступили бы предшественники Ивана, искушённые судьбою. Но

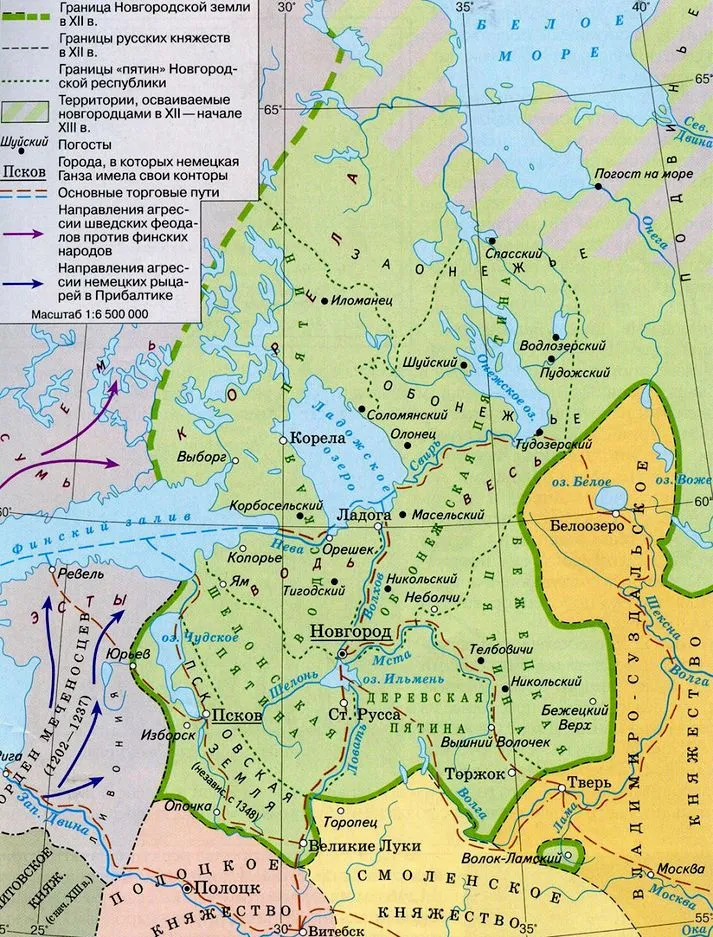

наш герой отличался осторожностью и вдумчивостью. Он прекрасно понимал: Новгород слишком большой кусок — его невозможно съесть одним махом. Сперва надо подготовить новгородцев к их нелёгкой судьбе, а уже потом воплощать в жизнь заветную мечту. Поездка 1475–1476 гг., как раз подготовила новгородцев к их будущему (см. предыдущую часть), и вот тогда настало время нанести решающий удар!

Предыстория нового конфликта

Судейская деятельность Ивана Васильевича усилила позиции «московской партии» в Новгороде, и та решилась на действия. В 1477 году к московскому двору прибыло новгородское посольство с предложением именовать Ивана III «государём», а не «господином», как было прежде. Для современного человека эти понятия могут показаться тождественными, «однако в системе понятий того времени разница между этими… словами была столь же существенной, как между словами „отец“ и „отчим“» (Н. С. Борисов «Иван III»). «Государём» величали холопы своего хозяина, и этим жестом Господин Великий Новгород хотел формально признать власть Москвы над собой.

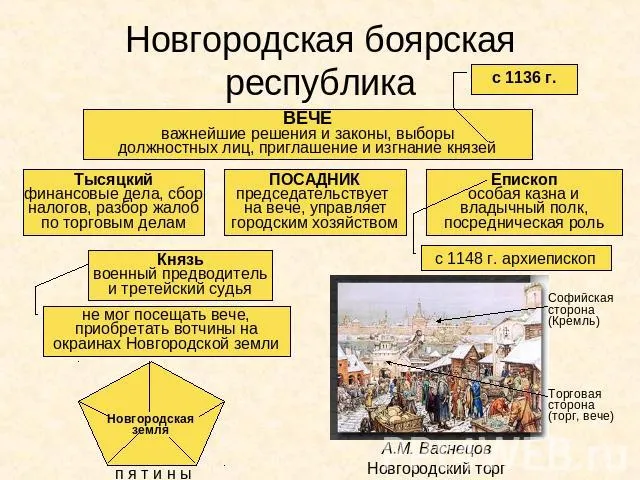

Такая инициатива исходила и от новгородского архиепископа, но «решение было принято в достаточно узком кругу аристократии и не утверждалось на общегородском вече» (Н. С. Борисов «Иван III»), иными словами, признавать Ивана III своим «государём» были согласны далеко не все. Однако было поздно и Иван III живо ухватился за предложение и отправил в Новгород своих послов с условиями, на которых он был согласен принять новый титул. Согласно условиям великого князя,

- Новгород напрямую управлялся великокняжеским двором и по всем улицам размещались московские тиуны (управляющие);

- великий князь становился безусловным авторитетом — его решения не оспаривались;

- на вечевой площади размещался двор Ивана III (естественно, это означало ликвидацию вечевого строя).

Такие требования вызвали взрыв негодования среди новгородцев, и 31 мая в Новгороде вспыхнул мятеж, в ходе которого сторонники «литовской партии» громили дома промосковских бояр и убивали их. Однако провоцировать новый конфликт с Москвой никто не хотел, так что самосуд не коснулся московских послов, а отказ от условий Ивана III был выражен в максимально мягкой формулировке. Как бы не старались новгородские дипломаты, война была для государя делом решённым. Уже летом 1477 года великий князь готовил своё грандиозное по масштабам войско, которое вобрало в себя всех ополченцев Северо-Восточной Руси (в том числе Твери) и Псковщины, а также татарскую конницу.

Поход на Новгород 1477 года

Новгородцы действительно устрашились великняжеского войска. Они отправили в Москву гонца, чтобы получить «опас» (разрешение на проезд) и безопасно приехать на переговоры. Но время переговоров прошло — по приказу Ивана III новгородский посланец был арестован в Торжке по пути в Москву.

30 сентября 1477 года Иван III отправил в Новгорода «складную грамоту», извещавшую о начале войны. Тогда же из Москвы начали выходить передовые отряды московского войска. Столицу же государь покинул 9 октября. 19 октября великий князь прибыл в Торжок, где к нему прибыли новгородские бояре Лука и Иван Клементьевы с просьбой поступить на службу. С этого времени количество новгородских перебежчиков всё росло и росло.

Между тем Новгород лихорадочно начал искать пути к примирению и отправил в Торжок второго посла — его ждала такая же участь, что и первого.

Великокняжеское войско было разделено на 4-е части: Большой и Передовой полки, полки правой и левой руки. Войска поддерживала татарская конница.

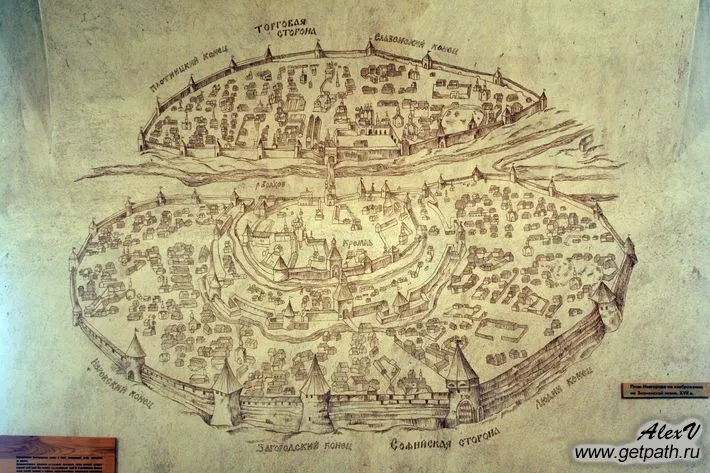

Естественно, Иван III, собирая такое большое войско, нуждался в серьёзной материальной базе: пище и фураже. Поэтому перед авангардом поставили важную задачу, от которой зависел дальнейший успех кампании: занять позицию у села Бронница (20 верст к востоку от Новгорода) и быстро захватить богатые пригородные сёла и монастыри, пока их не успели сжечь новгородцы. Задача была успешно выполнена: татары царевича Даньяра стремительной атакой захватили близлежащие от Новгорода территории и удержали их до подхода основных московских сил.

Далее в ночь с 24 на 25 ноября части Передового и Большого полка перешли по льду через Ильмень-озеро и заняли княжескую резиденцию Городище, юго и юго-западные монастыри и сёла близ Новгорода. Уже через два дня, 27 ноября, московское войско обложило Новгород со всех сторон. Имея сильную армию, Иван III обладал всеми шансами на успешный штурм столицы республики, но на него не решился. Вероятно, стратег понимал, что это ненужные потери и подрыв доверия к московской короне (Иван III позиционировал для новгородцев эту войну как необходимость для того, чтобы вернуться к «мудрой старине» — сильной княжеской власти — и наказать бояр-изменников).

Переговоры

Далее начался этап тяжёлых переговоров. Иван III выдвинул ряд жёстких требований, по которым Новгород должен был:

- ликвидировать вече;

- присягнуть на верность своему новому «государю»;

- выплачивать бо́льшую, чем раньше дань;

- отдать московской короне в прямое пользование ряд церковных и государственных земель.

При всём этом, как отмечает Н. С. Борисов,

великий князь гарантировал новгородским боярам сохранение за ними тех вотчин, которыми они владели, а также освобождение от службы в московском войске за пределами Новгородской земли

Тем самым Иван III дал понять боярству, что оставит за правящим классом его привилегии. Ход был достоин мастера — теперь новгородской элите было выгоднее сдать Новгород и практически ничего не потерять, а не рисковать жизнью, продолжая бессмысленное сопротивление. Видные представители правящей элиты реально переходили на сторону Москвы, в том числе на службу к Ивану III перешёл главнокомандующий новгородскими войсками Василий Васильевич Гребёнка Шуйский.

Новгородцы из всех сил пытались сопротивляться и смягчить условия мира, но все попытки были тщетными и пришлось в конечном итоге согласиться на жёсткие условия Москвы.

Конец «демократии»

Как только кончился военный поход Ивана III, начались похороны Новгородской республики. 15 января 1478 года новгородцы присягнули на верность Ивану, а 18 января то же сделала новгородская знать. В городе были поставлены московские наместники, а их резиденция расположилась на Ярославовом дворище, где обычно собиралось вече (спустя несколько недель сам вечевой колокол был снят и доставлен в Москву как трофей). Начались репрессии в сторону «неблагонадёжных элементов». Прежде всего были репрессированы представители рода Борецких: Марфа-посадница и её внук Фёдор Борецкий были брошены в московскую темницу. Новгородские чистки продолжались вплоть до начала XVI века.

Послесловие

Завоевание Новгородской республики — важная веха в нашей истории. Именно эта победа позволила Московскому государству заполучить столь необходимые ресурсы для создания поместной системы — основы военного могущества России на несколько веков вперёд. Конечно, присоединение Новгорода это заслуга не только Ивана III, но и его предшественников; однако то, как Великий правитель грамотно распорядился своим наследством, вызывает одни овации и восхищения. Иван Васильевич не просто присоединил Новгород, а сделал это без большой крови и незаметно для врагов.

Иван III — это гений геополитики, и как жаль, что это фигура в народе недооценена: никто не ставит памятников, не переименовывает улицы и не снимает фильмов. Верю, что в будущем ситуация изменится к лучшему и люди вспомнят, что «Россия нынешняя образована Иоанном» (Н. М. Карамзин).