Действительно…

«В мире может происходить что угодно, и в этом мы ежедневно убеждаемся. Нельзя забывать про засекреченные данные, которыми до сих пор находятся в архивах».

Ссылку см. в конце публикации.

Итак, не может не вызывать удивления даже то, что всем хорошо известный водородный дирижабль «Гинденбург», используя 190 000 м³ водорода (речь идет о номинальном объеме) поднимал 242 000 кг, что, отнюдь, не соответствовало его возможностям как обычного дирижабля.

Действительно, при внимательном анализе характеристик получается, что при 124 тоннах полезной нагрузки, на вес конструкции и прочее приходилось порядка 118 000 кг.

Но из опубликованных данных следует, что при этом на борту должно было бы находиться: 11 тонн почты, багажа и снаряжения, 88 000 литров топлива (73 000 кг) для четырех 16-цилиндровых дизелей производства Daimler-Benz, с эксплуатационной мощностью 900 л. с. каждый (общим весом не менее 2 000 кг), 4500 литров (4 100 кг) смазочных материалов и 40 000 литров водяного балласта, т. е. в сумме примерно 130 000 кг, не считая веса обшивки и других элементов конструкции и того же водорода, если его рассматривать, как это до сих делается, (порядка 17 000 кг).

Т.е. реальная несущая способность «Гинденбурга», получается, существенно превышает публично озвученные данные. Точнее, с данными необъяснимая путаница, которая как раз и наводит на мысль о существовании секретной информации, сводящейся в том числе и к тому, что увеличение количества водорода, который, по сути, до сих пор считается всего лишь «упругим балластом», ведет не к уменьшению подъемной силы, а к увеличению ее…

Конечно же, можно говорить, что приведенные характеристики неточные, но неточные-то они в пользу высказанного предположения.

И, конечно же, хотя бы и те же создатели «Гинденбурга» не могли не обратить на несоответствие его возможностей как дирижабля и того, что имело место на самом деле. Более того, также могли обратить внимание на это несоответствие, в частности, и наши специалисты, занимавшиеся воздухоплаванием. А если обратили, то соответствующие выводы безусловно были также засекречены. Кстати, автор данной статьи, работавший в свое время в ДКБА, видел достаточно интересные засекреченные проекты, но, к сожалению, конкретно водородные стратостаты его тогда не особо интересовали.

Соответственно, не очень-то удивительной для него была бы именно сейчас и рассекреченная новость, подобная той, «что первыми Луну посетили советские космолетчики еще в 1938 году».

И вот почему…

Несмотря на официально принятую версию, что первым «лунатиком» был Нил Армстронг, в настоящее время уже имеется достаточно много свидетельств того, что в начале века идея покорения Луны не просто стала «витать в воздухе». Наш же соотечественник Иван Федорович Коровин даже построил космический дирижабль, который «работал» на магнитном поле Земли. И в августе 1917 года он отправился из своего имения «Степное» (при свидетелях, среди которых были не только его друзья и единомышленники, но и журналисты, инженеры, а также Алексей Николаевич Толстой) в полет на Луну.

Вот как в СМИ все это описывалось.

Стартовал аппарат совершенно бесшумно. Когда он поднялся на высоту десяти, двадцати метров все дружно закричали «ура» в честь первопроходца космического пространства!

Тем временем аппарат продолжает набирать высоту. Через четверть часа он стал крохотным пятнышком. Наблюдение велось через зрительные трубы, заблаговременно поставленные на штативы, и в бинокли. По полевому телефону зрители связывались с ассистентом Коровина, который находился в пяти километрах от места старта. Он и другой ассистент, находившийся на террасе усадьбы, сообщили, что аппарат достиг высоты в пятнадцать километров! Мировой рекорд! Но это было только лишь начало, подъем не был закончен. Была достигнута высота даже в 100 километров! А аппарат забирался выше и выше! Наконец, к полуночи он поднялся настолько высоко, что даже зрительная труба была бессильна отыскать его в звёздном небе.

И, увы, возвращение Коровина не состоялось…

В архивах спецслужб сохранились данные о многих событиях, которые пытались скрыть в СССР по разным причинам. И среди них вполне мог бы быть и запуск на Луну водородного космического аппарата в 1938 году, так сказать, в развитие идей Коровина.

Почему именно водородного? Во-первых, потому, что тогда, в частности, водородными стратостатами занимались куда более серьезней чем ракетами. Во-вторых, после того, как еще в 1900 году наш соотечественник Иван Осипович Ярковский высказал и строго научно обосновал идею развития планетами реактивной тяги за счет переизлучения солнечного света, стало, по крайней мере, тому же Коровину, очевидным, что реактивный двигатель — «это не двигатель, а мот, обжора, самоед! Девять десятых веса снаряда отдавать топливу? А ведь еще желательно было бы и вернуться с Луны!». Так писал он своему другу — Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Идея Ярковского, официально признанная только лишь в начале нынешнего века после столетнего ее игнорирования, тем не менее, сразу же «стала витать в воздухе». Более того, в 1930 году в романе О. Стэплдона «Последние и первые люди» было дано первое в мировой литературе подробное и научно правдоподобное описание космического корабля на аннигиляционном двигателе, т. е. развивающего, по сути, точно такую реактивную тягу, как и та, которую развивают планеты согласно эффекту Ярковского. Другое дело, энергия согласно его идеи поставляется солнечными лучами, а не в результате аннигиляции вещества, то есть взаимодействия частиц и античастиц с полным их переходом в фотоны.

И как здесь не вспомнить о том, что Николай Александрович Козырев показал в 1947 году в своей докторской диссертации. О том, что термоядерные реакции внутри звезды — это всего лишь побочное возможное явление. А основой для звездного свечения является «какой-то неизвестный вид энергии».

А это же означает, что якобы не встречающие сопротивления фотоны развивают такую же реактивную тягу в результате воздействия именно на них «какого-то неизвестного вида энергии». Точно так же, как под воздействием солнечных лучей планеты компенсируют сопротивление развиваемой ими тягой.

А ведь нечно подобное происходит и с молекулами газа, которым, безусловно, приходится так же компенсировать сопротивление, причем, еще и в условиях их взаимных столкновений.

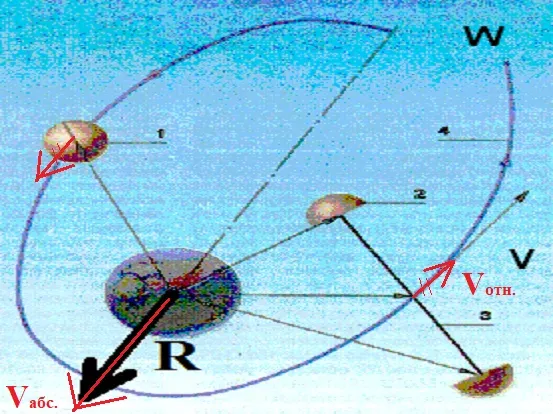

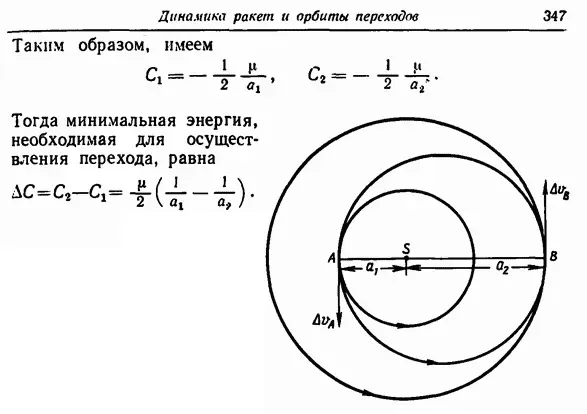

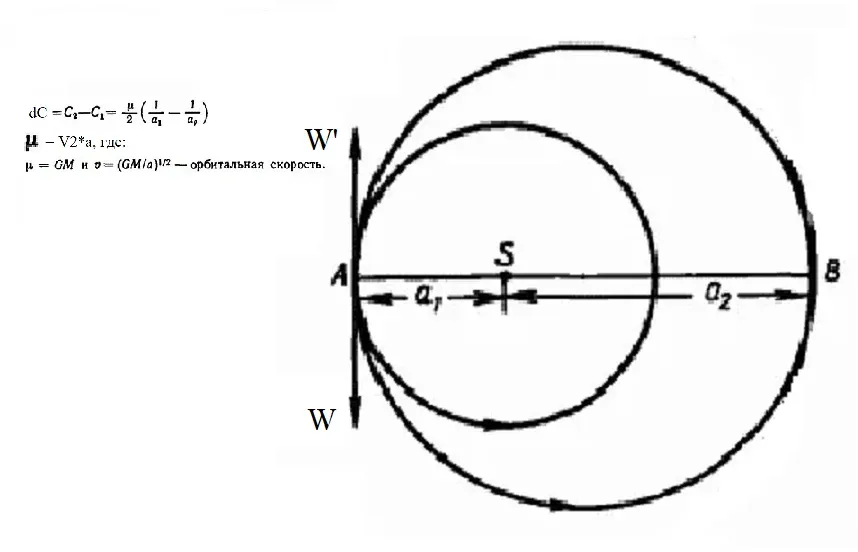

Да, теория идеального газа, появившаяся в 1834 году результате поиска связи между давлением, объемом и температурой, позволила решить многочисленные практические проблемы. Но в настоящее время, когда нет сомнений в том, что превращение молекул жидкости в молекулы газа — это не что иное, как запуск спутников Земли, осуществляющих орбитальное движение в межмолекулярном вакууме в промежутках между их взаимными столкновениями, пора бы уже разобраться с реальными свойствами молекул газа. С тем, что этот запуск молекул осуществляется за счет реактивных тяг, развиваемых ими самими под воздействием тепловых и им подобных излучений.

И, как это не удивительно, процесс кипения -— это самое наглядное и убедительное свидетельство проявление эффекта Ярковского по сравнению даже с теми наблюдениями астрономов, которые позволили официально подтвердили в начале нынешнего века факт существования эффекта Ярковского, который, однозначно, наиболее эффективно используется легкими газами: водорода и гелия.

С учетом же того, что в 1920 году А. Эддингтон указал на то, что звезды, на долю которых приходится 90% видимого вещества, состоят именно из водорода и в два раза более массивного гелия, вполне логичным было бы вслед за этим предположить, что вполне определенную реактивную тягу развивают не только планеты, но и звезды. И как раз за счет того, что состоят они в основном из водорода.

И хотя бы именно в связи с этим не могла «не витать в воздухе» тогда и идея создания космического аппарата, состоящего в основном из водорода, как, например, и современные аккумуляторы водорода, если не принимать во внимание все то, что «наворочено» на их оболочках…

Кстати, до сих пор нет надлежащей ясности с процессом взвешивания газа. Ведь, например, даже из открытой информации известно, что Владимиром Александровичем Кишкинцевым в (70-90) годах было экспериментально доказано уменьшение веса различных газов при нагревании. И этой ясности нет прежде всего потому, что до сих пор тот же водород еще не взвесили в хотя бы и в оболочках тех же аккумуляторах водорода, масса которых превысила бы массу взвешиваемого водорода.

Для чего это нужно?

Дело в том, что молекулами водорода, являющимися удаляющимися от Земли спутниками, оболочка воспринимается как некая полезная нагрузка. И в тех случая, когда масса этой нагрузки существенно превышает суммарную массу этих молекул, они начинают вести себя, как молекулы других газов, не удаляющихся от Земли. Взвешивание которых до сих пор осуществляется в значительно более массивных оболочках.

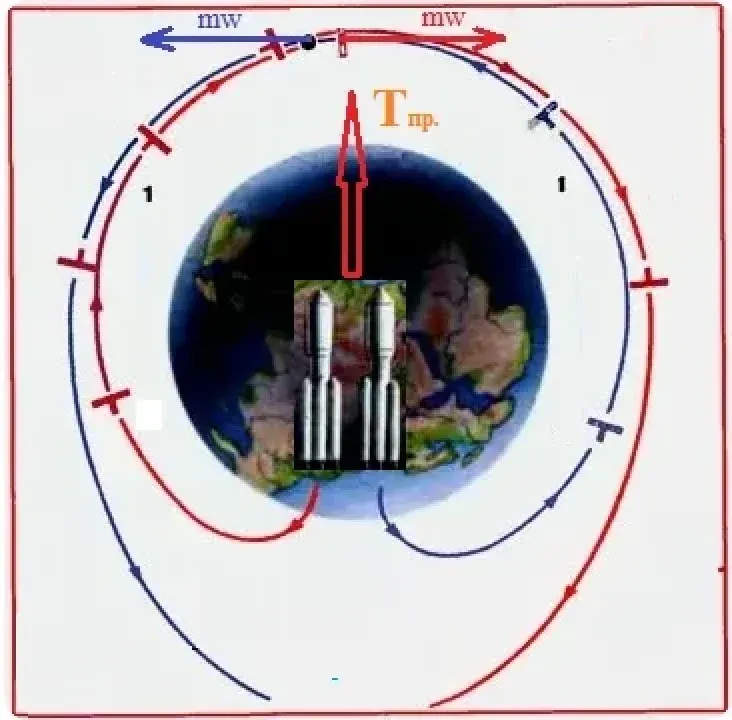

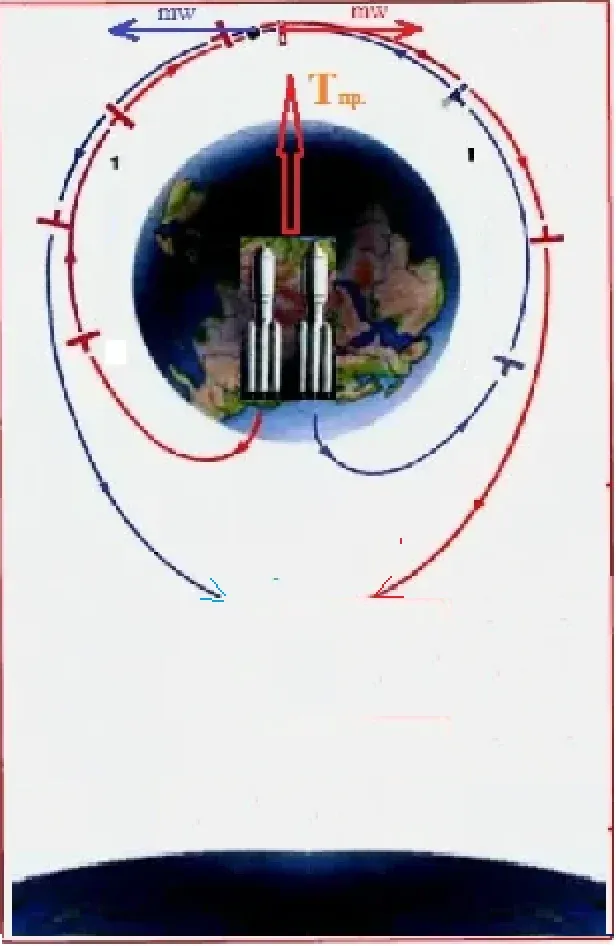

Таким образом, речь идет о том, что чем больше водорода, тем больше развиваемая ими тяга, правда, при условии, чтобы масса соответствующего водородного космического аппарата, естественно, и с учетом массы гондолы, не должна значительно превышать массу водорода…

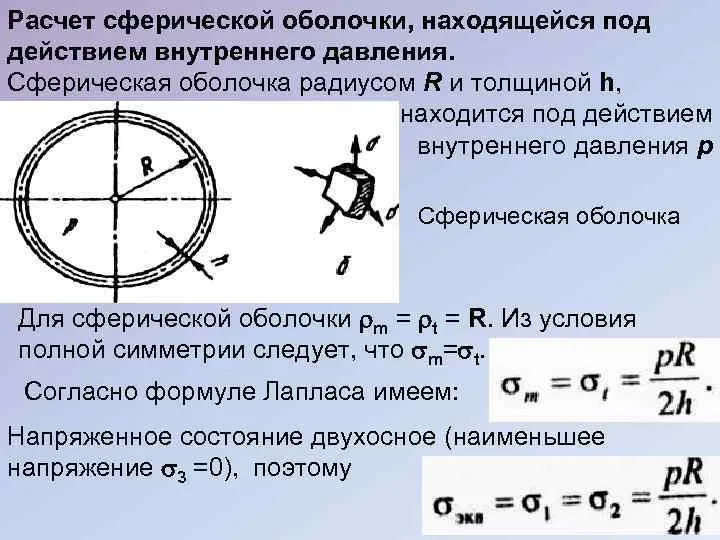

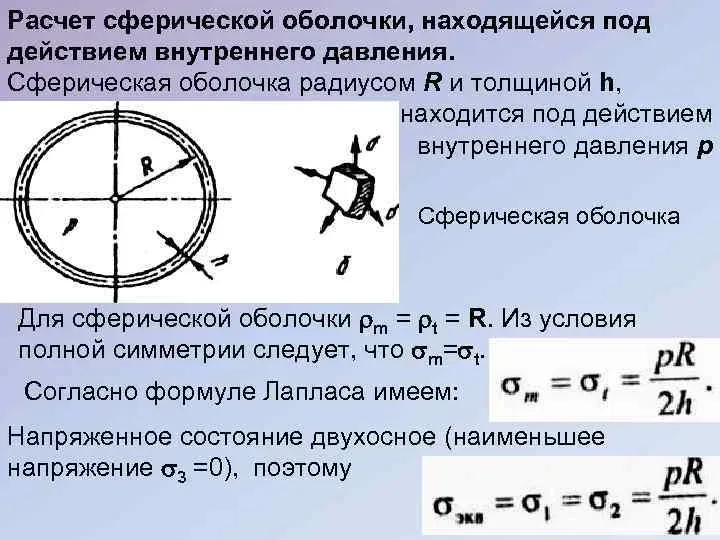

И вполне возможно в соответствующих «секретных архивах» хранится информация не только о такого рода облегченных копиях «Востока», но и об оболочке, представляющей собой (в упрощенном виде) некое подобие футбольному мячу, покрышка которого представляет собой оболочку, сплетенную из тонкостенной трубы, изготовленной из прорезиненного шелка и наполненной водородом, внутри которой находится большое количество камер, также изготовленных из прорезиненного шелка и наполненных водородом.

Такого рода оболочка объемом порядка 25 000 кубометров, в которой водород мог бы находиться под достаточно большим давлением, нарастающим к центральной камере, в том числе и для того, чтобы можно было плавно стартовать без балласта, была бы способна выводить в космос полезную нагрузку на уровне 4 тонн, что, в принципе, было бы достаточным для осуществления такого полета на Луны, который был запланирован в свое время Коровиным.

Поэтому-то и не исключено, что режиссер Алексей Федорченко, который снял фильм «Первые на Луне», изначально ограничив свои возможности в поиске интересующего его материала ракетами и спутниками, просто прошел мимо такого рода вполне возможных достижений наших стратонавтов.

И, не исключено, что нам еще предстоит узнать много чего о наших реальных космических достижениях как только и мы сами перестанем ограничивать свой интерес привычными для нас ракетами и спутниками.

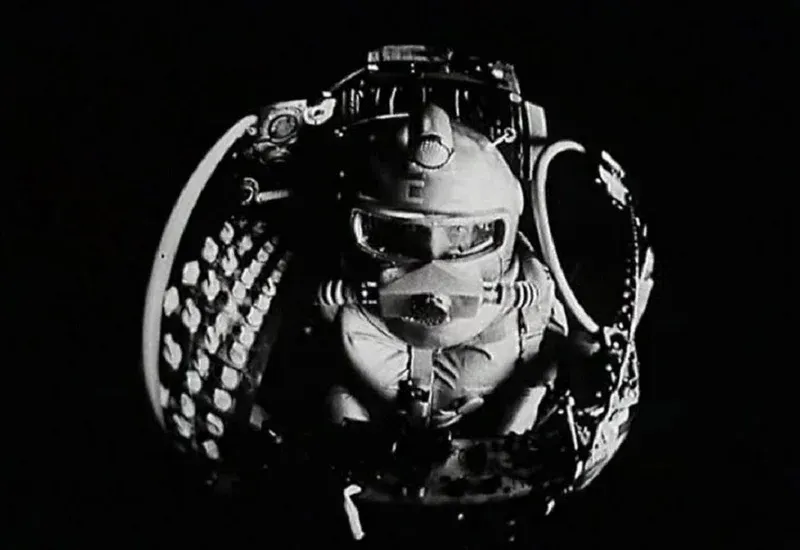

Кадры фильма «Первые на Луне». Источник: ya.ru/video/preview/5931173782649945941

https://vashurok.ru/articles/2021-10-13-gromkoe-zayavlenie-d?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

«Гинденбург» был на самом деле гибридным дирижаблем. Если бы его вес был уменьшен в 8 раз, он проник бы в космос.Валерий Акинин

10 октября