Рубрикатор

Здесь будет перечень статей, разбитых по рубрикам.

Здесь будет перечень статей, разбитых по рубрикам.

Статья написана в марте 2024 года.

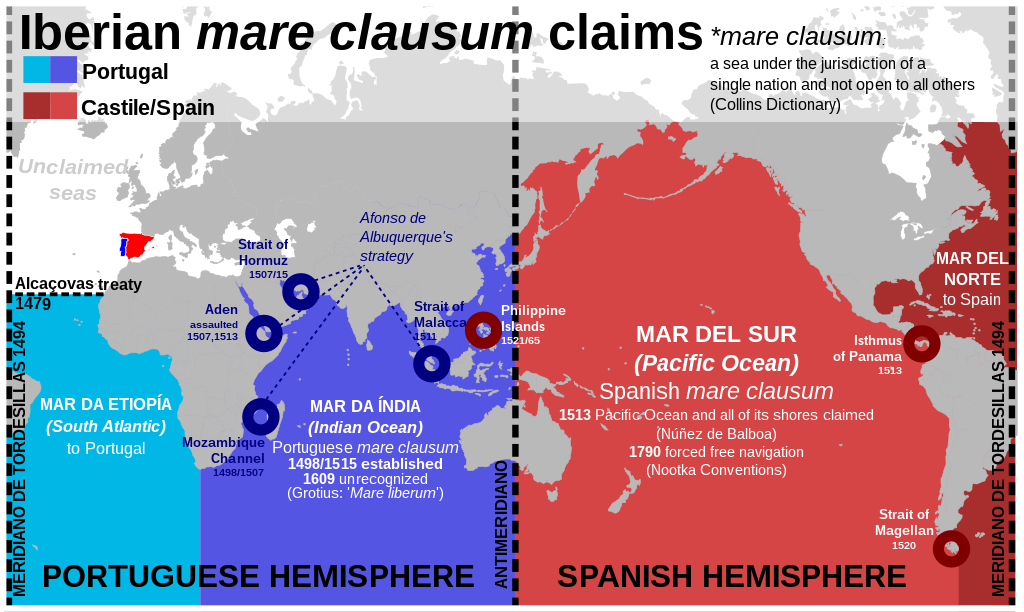

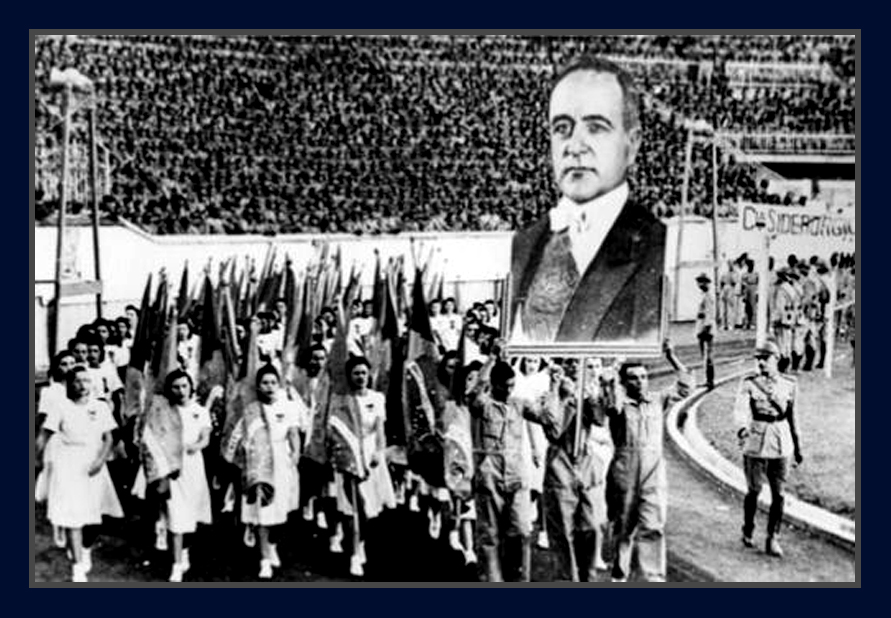

Недавно я написал экспериментальную статью, в которой рассмотрел страны обеих Америк по их политической ориентации на основных мировых игроков. Результаты получились несколько неожиданными, оказывается, по всей Америке кипит отчаянная политическая борьба: вершатся перевороты, на выборах проамериканский президент выкидывает проанглийского и наоборот, парламенты голосую за импичменты и так далее. Даже в итоге оказалось неожиданным, кто больше контролирует в Америке. Статья была принята с большим интересом, так что продолжаем! На этот раз у нас огромный регион, в котором по идее тоже должны доминировать Соединённые Штаты Америки — Океания, акватория самого большого океана планеты, Тихого, со множеством островов и архипелагов. Тут уже важен контроль не только над землёй, но и над акваторией. Что ж, попробуем разобраться, кто тут главный.

Водный мир

Главной особенностью тихоокеанского макрорегиона является гигантские пространства воды и почти полное отсутствие сухопутных границ. Из-за малого количества суши в огромной Океании живёт мало людей, всего немного более 50 миллионов, причём более половины — это Австралия. Вместе с Новой Зеландией в сумме получается 31 миллион человек, то есть на все остальные государства и территории остаётся лишь 19 миллионов. Причём вторым по численности населения государством является Папуа — Новая Гвинея с почти 10 миллионами. За вычетом ещё и его будет вообще 9 миллионов всего. При этом все эти три государства не то, что входят в британское Содружество Наций, а все они напрямую управляются королём Карлом 3 и его генерал-губернаторами. Так что, кто по населению доминирует в макрорегионе, понятно сразу. А вот за кем больше территории или точнее акватории (так как из-за Австралии по территории тоже понятно, кто круче), давайте, посмотрим.

Другой особенностью Тихого океана является то, что в северной его половине почти нет островов. Между тёплыми Гавайями и холодными Алеутскими островами ничего нет, так же как между русскими Курилами и островами вдоль западного побережья Америки. Кстати, после Курильских островов дальше на юг расположена Япония, верный вассал США. Таким образом, верхнюю половину Тихого океана, выше северного тропика можно считать внутренним «морем» американцев с окном возле русских берегов. Да и часть океана к югу от Гавайев почти до самого экватора тоже. Здесь кроме пресловутых Гавайев островов, по сути, и нет. Есть лишь три атолла:

1. Знаменитый Мидуэй, возле которого прогремела битва во время Второй мировой войны между Штатами и Японией, в её ходе были потоплены пять авианосцев, из них четыре японских, что сломало хребет Империи восходящего солнца. Сейчас площадь нескольких островков, составляющих атолл, всего 627 гектар. Постоянного населения нет, но там дежурят 35-40 человек, обеспечивая сохранность заповедника и функционирование аэродрома. Атолл имеет статус неорганизованной и неинкорпорированной территории США, то есть их владения, не входящего в состав государства. При этом он расположен примерно посередине между Азией и Северной Америкой и довольно близко к меридиану 180, то есть противоположному нулевому гринвичскому меридиану. Управляется остров американской Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных.

2. Остров Уэйк пребывает под управлением военных, или точнее ВВС США. По площади он чуть больше Мидуэя, около 650 гектар суши. Статус такой же, как у первого атолла. Постоянного населения нет, на военной базе присутствует обычно около 100 человек. Интересно, что на острове много контрактников из Таиланда. При этом, вы не поверите, на эти владения США претендуют Маршалловы острова (какая наглость!).

3. Атолл Джонстон к юго-западу от Гавайев. По площади он меньше предыдущих, лишь 267 гектар. Ранее был военной базой, тут испытывалось ядерное и биологическое оружие, хранилось химическое оружие (позже утилизировалось, ну или «утилизировалось», что вы, американцев не знаете?). В общем, сами понимаете, место особое. Статус такой же, как и у остальных в этом списке. Постоянного населения нет, дежурят около десятка учёных под юрисдикцией ВВС США (понятно, что это за учёные).

Единственной населённой землёй севера Тихого океана является американский штат Гавайи. Это довольно крупный архипелаг с общей площадью суши в 16,64 тысяч квадратных километров и населением 1455 тысяч человек. Столицей является город Гонолулу, его агломерация, занимающая весь остров Оаху, включает чуть более миллиона человек. Гавайи — американский курорт, популярное для богатых место туризма. Наверное, аналог нашего Сочи, только ещё и крайне удалённый остров от любой другой цивилизации. Тут же, рядом с Гонолулу, находится и самая знаменитая военно-морская база Штатов, Перл-Харбор. Другая уникальность Гавайев состоит в том, что это единственный штат США, в котором большинством (не абсолютным) являются азиаты — 37,2% населения. В основном группа азиатов состоит из филиппинцев, японцев, китайцев и корейцев. Местного полинезийского населения лишь 10,8%, белых побольше — 22,9%, а различных метисов 25,3% по данным 2020 года.

Океанию также делят по 180-му меридиану на западную и восточную части. У восточной половинки населённые острова в основном в западной середине, далее на восток есть лишь самый одинокий остров на планете — остров Пасхи, принадлежащий Чили. Южная часть восточной половинки также пустая до Антарктиды. Как мы помним из предыдущей статьи, Чили в 2022 году перескочил из зоны американского политического контроля в английскую. Так что остров Пасхи теперь тоже получается английским. Такая вот смена закраски на карте. Площадь острова 163,6 квадратных километров, а население 7750 человек по данным переписи 2017 года. Остров является официальной территорией Чили и административно входит в область Вальпараисо как провинция Исла-да-Паскуа. Столица — городок Анга-Роа, который и включает в себя почти всё основное население острова. Экономика основана на туризме. Когда-то там была военная база США в местном аэропорту, но вроде как уже нет её больше после того, как турнули Пиночета.

Австралазия

Теперь перейдём к основному блюду, центра и западу Тихого океана, где и располагается его основное население. Делят обитаемую Океанию на четыре субрегиона — Меланезию, Микронезию, Полинезию, а также Австралазию, к которой в последнее время причисляют кроме Австралии ещё и Новую Зеландию, что делает этот субрегион самым населённым. В Австралазии соответственно всего два государства, оба являются английскими доминионами или точнее, как они сейчас называются, суверенными (а как же!) монархиями, возглавляемыми королём Карлом 3. Австралия сейчас активно участвует в антикитайском военном альянсе AUKUS вместе с США и Британией, тем не менее политический контроль над страной-континентом, конечно же, плотно у англичан. Население страны сейчас около 25,9 миллионов человек по переписи 2021 года и оно растёт, благодаря миграции. На данный момент общее население Австралии оценивается уже в 27,1 миллиона человек, из которых примерно ¾ белые, около 22% азиатского происхождения (в основном индусы, китайцы, вьетнамцы, филиппинцы и другие). Экономика основана в основном на добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве и услугах (включая туризм). Площадь страны-континента 7,7 миллионов квадратных километров, это шестая по размеру страна мира.

Новая Зеландия старается не участвовать в военных объединениях, делает вид, что она будет безопасным углом планеты в грядущих конфликтах. Выглядит это сомнительно, но пусть. Площадь страны составляет около 268 тысяч квадратных километров. Население 4,7 миллиона по переписи 2018 года, но на данный момент оценивается уже в 5,3 миллиона. Оно тоже быстро растёт из-за миграции. По переписи 2018 года 70,2% населения составляли белые европейцы, 16,5% маори, 15,1% азиаты и 8,1% народы Океании. Честно говоря, я бы опасался жить в одной стране с людоедами, тем более их доля откровенно немаленькая. Главная статья экспорта — продукция сельского хозяйства, также значительна доля услуг, в том числе туризм. Новая Зеландия довольно популярна для отдыха богатых. Естественно, политический контроль англичан над этим государством нет даже смысла обсуждать.

Полинезия

Самый крупный субрегион Океании — Полинезия, в которую в том числе входят Гавайи, а также остров Пасхи, рассмотренные выше. Это часть Пасифики политически неоднородна, в отличие от Австралазии. Далее на запад от острова Пасхи расположен архипелаг Питкэрн, в котором обитаем только один вулканический остров с таким же названием. Площадь островов 43,25 квадратных километров, а у обитаемого всего 4,6 квадратных километров. История его заселения забавная. Аж в 1790 году на корабле «Баунти» случился мятеж, часть команды высадила капитана и верных ему, захватили в плен несколько жителей Таити, как женщин, так и мужчин, и решили спрятаться на необитаемых островах Питкэрн. В итоге мужики друг друга поубивали в ссорах из-за женщин, остался только один (горец!), они правил этой маленькой общиной. Потом Британия снова нашла острова, туда приезжали люди временами. Максимум населения достигал 233 человек в 1937 году. Сейчас живёт всего 47 человек, в основном из-за миграции в Новую Зеландию, большинство из них потомки тех самых матросов и таитянок. Острова считаются заморской территорией Британии под управлением нашего доброго короля. Забавно, но именно здесь впервые в Британской Империи у женщин появились избирательные права. Основа экономики этого маленького затерянного мирка экзотический туризм.

Далее на запад Французская Полинезия — заморское сообщество Франции, территория, напрямую принадлежащая республике. Состоит она из пяти архипелагов, разбросанных по огромной площади. Суммарная площадь всех островов 3,5 тысячи квадратных километров. Население довольно большое — 278,8 тысяч человек, из которых 78% местные полинезийцы (таитянцы), 12% китайцев и 10% французов. Официальные языки — французский и таитянский. Главный остров — знаменитый у нас Таити, на котором живёт большинство населения сообщества — 189,5 тысяч человек. На острове множество туристических городков, один из которых, Папеэте, является столицей с населением 26,9 тысяч человек. Основа экономики, понятное дело, туризм, но есть и значительное сельское хозяйство (кокосы, ваниль), а также ловля жемчуга. Несмотря на то, что это территория Франции, в том числе избирающая своих депутатов и сенаторов в республиканский парламент, у неё своя валюта — тихоокеанский франк с фиксированным курсом к евро.

Ещё дальше на запад лежат острова Кука, включающие в себя два архипелага и большую акваторию. Общая площадь суши 236,7 квадратных километров, а население составляет чуть больше 15 тысячи человек. Статус у островов мутный, как это часто любят англичане. Вроде как это отдельное государственное образование под дланью короля, конечно же (это святое), но при этом в «свободной» ассоциации с Новой Зеландией. В основном, это выражается в том, что граждане Островов Кука могут становиться гражданами Новой Зеландии, но не наоборот. Также Новая Зеландия должна защищать Острова Кука, но не имеет права вмешиваться в их внутренние дела! Честно говоря, это напоминает отношения Российской Федерации и Абхазии, только более официальные и признанные. Почти полсотни государств, а также ЕС, признают отдельность Островов Кука и имеют с ними дипломатические отношения. 78% населения маори, 14% европейцы, остальные метисы. Основа экономики — туризм и английские оффшорные махинации.

На юго-запад от островов Кука расположен относительно большой остров Ниуэ, являющийся отдельным государственным образованием, примерно в таком же статусе, как и Острова Кука. Тоже королевская вотчина, прицепленная к Новой Зеландии. Остров состоит из большой скалы, обросшей гигантским коралловым рифом. Надводная площадь составляет около 261,5 квадратных километров, что делает его одним из самых больших атоллов в мире. Население свыше 1600 человек, 2/3 местные полинезийцы, 14% метисов, а остальные европейцы и азиаты. Как и у соседей экономика основана на туризме и оффшорном банкинге плюс ещё некоторое сельское хозяйство. Но, как и Острова Кука, в целом, скорее на прокорме у Новой Зеландии.

К северу от Ниуэ находится Американское Самоа — относительно большая территория США, самая южная американская земля (вместе с необитаемым островом Джарвис между Гавайями и островами Кука единственные к югу от экватора). Статус у неё такой же как у перечисленных выше американских атоллов: неорганизованная и неинкорпорированная территория Штатов, несмотря на то, что здесь есть постоянное население и даже довольно значительное — 44,6 тысяч человек (подавляющее большинство полинезийцы-самоанцы, есть немного метисов, филиппинцев и американцев). Здесь есть местный парламент и прочие ветви власти, даже своя конституция, но в целом территория в ведении департаментом внутренних дел США. Самоанцы не являются полноценными гражданами США, но при этом считаются американскими по государственной принадлежности. Короче говоря, у них своё недогражданство и, чтобы перейти в полноценное американское им нужно проходить процесс натурализации. Главная отрасль экономики — рыболовство и рыбопродукты, уходящие в основном в США. Население довольно бедное, у большинства доход ниже официального прожиточного минимума Америки. В качестве валюты используется доллар США.

Рядом есть независимое государство Самоа, между прочим, республика и совсем не под властью нашего доброго короля. Правда и президент, и премьер-министр учились и работали в Новой Зеландии, так что сомнений по поводу политического контроля тут нет — англичане, конечно. Собственно, судебная система там британская. Архипелаг состоит из довольно крупных для Океании двух островов и нескольких крохотных. Общая площадь составляет 2842 квадратных километра. Население 205,6 тысяч человек, 96% из них полинезийцы-самоанцы и по паре процентов новозеландцев и метисов. В столице, городке Апиа, живёт почти 36 тысяч человек. У молодой республики даже относительно неплохая экономика. Большая площадь вулканических островов позволяет заниматься сельским хозяйством в приличных объёмах. Как ни странно, есть даже некоторая промышленность, спасибо японцам, разместившим здесь несколько фабрик. Также есть значительный экспорт услуг, в том числе IT (обычно это продажа сайтов в своём домене). Но всё же экономика республики сильно зависит от денег, присылаемых гастарбайтерами, работающими в Китае, Новой Зеландии и Австралии, да и просто от помощи из этих же стран плюс Япония.

К северу от обеих Самоа расположены острова Токелау, зависимой территории Новой Зеландии. Это несколько атоллов с общей площадью суши всего 10 квадратных километров. При этом население для такой малой земли относительно крупное — около 1500 человек. Фактически острова просто принадлежат королевству Новой Зеландии, но есть автономный парламент. 84% населения полинезийцы-токелаунцы, 6,7% самоанцы, 2,7% тувалуанцы, остальные метисы европейцев. Экономики практически нет. Острова на прокорме у несчастной Новой Зеландии, тащащей на себе и этих тоже.

К западу от Токелау расположено государство Тувалу. Правда назвать его независимым сложновато, это монархия и вы наверняка уже догадываетесь, кто здесь король. Всё как у людей, генерал-губернатор, премьер-министр и парламент. Все острова в архипелаге рифы и атоллы, полноценных вулканических нет. Площадь суши всего 26 квадратных километров. Население же составляет 11,9 тысяч человек, что довольно много для таких клочков земли. Основа экономики — рыболовство и специализация на экспорте моряков. Естественно, без иностранной помощи никак, от тех же Австралии, Новой Зеландии, Японии и ещё Кореи. Страна остаётся одной из самых беднейших в мире. Свыше 94% населения полинезийцы-тувалуанцы, ещё 5,6% микронезийцы.

К югу от Тувалу лежат два небольших архипелага, составляющих заморское сообщество Франции под названием Валлис (или Уоллис) и Футуна. Общая площадь суши 142,4 квадратных километра. Население примерно 11,2 тысячи человек, из которых 59% полинезийцы-валлисинцы, 28% полинезийцы-футунанцы, остальные французы (точнее франкоговорящие, ведь во Франции нет настоящего национального учёта). Статус у островов такой же как у описанной выше Французской Полинезии. Экономика стоит на сельском хозяйстве, включая рыболовство, а также на субсидиях из Франции, ну и гастарбайтерстве.

И ещё немного на юг от французских островов расположено государство Тонга. Это монархия и… нет, король там свой! С гордым и красивым именем Тупоу 6. Впрочем, учился он в Кембридже, а затем Университете Восточной Англии. Премьер-министр же этой страны учился в Оксфорде. В общем, тут всё в порядке. Это большой архипелаг с суммарной площадь суши около 750 квадратных километров. Население страны составляет 100,2 тысячи человек, 98% из которых полинезийцы-тонганцы, есть немного меланезийцев и британцев. Экономика этой страны тоже очень слабая, полагается на сельское хозяйство, в том числе рыболовство, услуги по транспорту, IT (сайты опять же) и туризм. Тоже важную роль играют переводы гастарбайтеров. Так как основными бизнесами тут владеют члены королевской семьи и нобилитет, то страна считается одной из самых коррумпированных в мире. Правильно, ведь всем владеть должны англичане! Иначе это чистой воды коррупция, да и вообще нехорошо.

Меланезия

В центре западной части Тихого океана к югу от экватора расположен субрегион Меланезия. В самой его восточной части к западу от Полинезии расположено государство Фиджи. Это парламентская республика, получившая независимость от Великобритании, ну, вы поняли. Премьер-министр учился в Новой Зеландии, позже закончил Королевскую военную академию в Сэндхерсте, служил и доучивался в Индии и Австралии, даже вошёл в Орден Британской Империи на четвёртой ступеньке. Надо же, говорят, Британской Империи нет, а Орден у неё есть. Также Фиджи входит в Содружество Наций, как, кстати, и королевство Тонга. В эту страну входят более 300 островов с общей площадью суши около 18,3 тысячи квадратных километров, что довольно много для Океании. Население страны составляет свыше 926 тысяч человек, из которых 54,3% меланезийцы-фиджийцы, а 38,1% индусы, завезённые когда-то британцами, остальные европейцы, китайцы и метисы. Ранее фиджийцы были меньшинством, но со временем индусы эмигрируют и их доля всё падает. Экономика у страны довольно мощная для, как правило, слаборазвитой Океании. Основные направления: серьёзное сельское хозяйство, услуги и IT (причём не унылая продажа доменов, а разработка), добыча золота, серебра и меди, даже кораблестроение. Также очень важен развитый туризм.

К юго-западу от Фиджи расположена Новая Каледония, довольно большой остров и архипелаг мелких островков с суммарной площадью 18,6 тысяч квадратных километров. Принадлежит она Франции с уникальным статусом особого административно-территориального образования, больше таких регионов у Парижа нет. Каледонии республика постепенно передаёт полномочия для автономного управления, своё правительство уже есть. Связано это с тем, что в регионе есть мощное движение за независимость, которое по совместительству является социалистическим. Как говорится, угадайте с одной попытки, кто за ним стоит. Последний референдум о провозглашении независимости был в 2021 году, однако индепендисты его бойкотировали, так что результат был предсказуем. Жители являются гражданами Франции, соответственно, имеют своих депутатов в парламенте республики, однако существует и локальное гражданство, аналогичное тому, что в Ниуэ и Островах Кука. В общем, англичане давят, но французы пока держатся. Население свыше 271 тысячи человек, из них 41,2% меланезийцы-канаки, в основном и ратующие за независимость, 24,1% европейцы, 8,3% полинезийцы (в основном с Валлис и Футуна), 7,5% каледонцы европейского происхождения, 2% таитянцев, 1,4% индонезийцев и другие. Экономика для Океании мощная. На острове, между прочим, 25% мирового никеля! Как говорится, Норильск здорового человека. Это и составляет главенствующую статью экспорта. Вдобавок ещё и Франция помогает развиваться, что делает этот регион уступающим по уровню жизни в Океании только Австралии, Новой Зеландии, Гавайям и Гуаму.

На север от Новой Каледонии расположено государство Вануату, занимающее большой архипелаг с общей площадью суши 12,2 тысячи километров. Эти острова, редкий случай, были кондоминиумом Франции и Великобритании. Позже англичане скорее выдавили французов. Теперь Вануату парламентская республика вестминстерского типа в составе Британского Содружества. Нынешний президент закончил Университет Вестминстера, так что всё хорошо тут у англичан. Население страны 335,9 тысяч человек, 98,5% меланезийцы (ни-вануату), а остальные европейцы. Экономика слабая, в основном сельское хозяйство, включая рыболовства, работа на морском транспорте и услуги оффшора вместе с продажей паспортов.

Двигаясь на северо-запад, мы попадаем в государство Соломоновы Острова. Это огромный архипелаг с чуть ли не тысячью островов общей площадью 30,4 тысяч квадратных километров. Тут всё просто, как и Вануату страна входит в Британское Содружество, но как монархия поl управлением нашего доброго короля. Правда в 2022 году вышел казус, Соломоновы Острова заключили фактически военный пакт с КНР, от чего разразился большой скандал с возмущениями от Новой Зеландии и Австралии. Два королевства под дланью доброго демократичного короля Карла 3 возмущаются действиями третьего королевства под дланью злого автократичного короля Карла 3. Бывает же такое! Население Соломоновых Островов составляет 734,9 тысяч человек, из которых 94,5% меланезийцы, 3% полинезийцы, 1,2% микронезийцы, остальные европейцы и китайцы. Страна очень бедная, основа экономики сельское хозяйство. Держится на международной помощи, ранее от Австралии, Японии, Новой Зеландии, Тайваня, теперь надо полагать от Китая.

В западной части Меланезии расположен огромный остров Новая Гвинея, разделённый на 2 части. Западная половинка принадлежит Индонезии, её население свыше 5,5 миллионов человек. Восточная половинка с различными островами составляет государство Папуа — Новая Гвинея, очередная монархия Содружества с главным папуасским королём, которого вы, конечно же, знаете. Площадь этой страны более 462,8 тысяч километров, довольно прилично, даже не по меркам Океании. Население также большое — 11,8 миллионов человек, хотя точного учёта населения нет. Об этнической композиции говорить здесь очень сложно, эта страна считается самой разнообразной в мире. Одних только языков там более 800! У меланезийцев-папуасов каждая отдельная деревня — отдельный народ, как говорят. Из-за крайней примитивности большей части общества (если его вообще можно так называть) страна, конечно, бедная. Однако в ней довольно много полезных ископаемых. В первую очередь золота, также идёт добыча нефти, газа и меди. Основная часть населения занята сельским хозяйством.

Микронезия

Последний субрегион Океании, Микронезия, расположен в северо-западной части, в основном севернее экватора. Южнее только микроскопическое государство Науру, довольно известное нам тем, что оно регулярно продаёт признание всяких непризнанных государств типа Абхазии. Это один маленький остров площадью 21 квадратный километр, верхушка вулкана с приросшим атоллом. Ранее он был покрыт толстым слоем фосфоритов, пока они добывались, страна процветала, ну а потом фосфориты просто кончились. Сейчас, чтобы прокормить 10,8 тысяч своего населения (92,1% микронезийцы-науру, 2,4% микронезийцы-кирибати, 2,1% меланезийцы-фиджийцы, остальные европейцы), Науру приходится крутиться по-всякому. Продаёт дипломатическое признание, продаёт паспорта, держит у себя выдворенных из Австралии нелегалов, занимается всякими тёмными делишками. В стране нет налогов и даже … столицы. В общем, люди выживают, Четвёртый мир, как он есть. Что, впрочем, не мешает быть гордым членом Содружества Наций.

К северо-востоку от Науру лежит государство и одноимённый архипелаг Кирибати, состоящий из множества маленьких атоллов и коралловых островов общей площадью 811 квадратных километров. Тоже член Содружества, в качестве валюты, как и в Науру, используется австралийский доллар. Население всего 121,4 тысячи человек, 96,2% которых микронезийцы-кирибати, остальные метисы и меланезийцы-тувалуанцы. Страна тоже очень бедная и, как и многие соседи, неспособна себя прокормить. Основная статья доходов — рыболовство. Также страну спасает множество моряков-гастарбайтеров.

На север от Кирибати расположено государство Маршалловы Острова, ассоциированное с США. Этот статус означает формально конфедерацию, а фактически подчинение Штатам как протекторат или скорее государство-клиент. Если проводить аналогии, это такая Юго-Осетия, только юридически корректно оформленная. Острова тоже маленькие, их суммарная площадь всего то 181 квадратный километр. А населения 42,4 тысячи человек, что, кстати, и правда близко к населению Южной Осетии. 92,3% микронезийцы-маршалльцы, остальные европейцы и метисы. Экономика слабенькая, держится в основном на американских субсидиях. Люди заняты сельским хозяйством и обслуживанием мореходства. В общем, это однозначный вассал США.

На западе от Маршалловых Островов находятся, ни много, ни мало, аж Федеративные Штаты Микронезии, целых 4 штата. На самом деле общая площадь суши лишь 702 квадратных километра. Эта страна также американский вассал в свободной ассоциации. Общее население 104,5 тысяч человек, разделённое на разные этнические группы микронезийцев, самые большие из которых народ трук 48,8%, понапе 24,2%, косраэ 6,2% и другие. Экономика тоже тотально зависит от субсидий США, сами жители в основном заняты рыболовством.

Дальше на запад ещё одно маленькое государство Палау, занимающее архипелаг атоллов с площадью суши 466 квадратных километров. По статусу всё то же самое: ассоциация и субсидии. Однако экономика маленькой страны помощнее, чем у предыдущих примеров. Есть туризм и транспортные услуги. Население Палау 18 тысяч человек, 73% микронезийцы, 21,7% азиаты (в основном филиппинцы), остальные метисы и европейцы.

К северу от федерации Микронезии лежит довольно крупный остров Гуам, его площадь 540 квадратных километров. ОН является организованной неинкорпорированной территорией США, самая западная земля Штатов. Статус выше, чем Мидуэя или Уэйка, которые являются неорганизованными территориями. Есть автономное правительство, жители, как и в Американском Самоа, являются недогражданами (nationals) Америки. Население острова 168,8 тысяч человек, 32,8% которых народ чаморро, 35,5% азиаты (филиппинцы, японцы, корейцы), 13,2% другие микронезийцы, 10% метисов, 6,8% белые американцы, есть ещё и латиносы. Как и другие американские вассалы по соседству Гуам держит у себя военные базы США, но в отличие от соседей, тут одна из самых крупнейших военных баз Америки, пожалуй, наиглавнейшая в Тихом океане. С экономикой здесь всё отлично, в принципе по уровню жизни территория сравнима с Австралией или Новой Зеландией. Развит туризм, но основная статья дохода, конечно, субсидии от Штатов, в основном по военной линии.

Остров Гуам является южной оконечностью Марианских островов. Оставшаяся их часть объединена в Содружество Северных Марианских Островов, другая организованная неинкорпорированная территория США. Статус примерно такой же, как у Гуама и Американского Самоа. Суммарная площадь суши архипелага составляет 475 квадратных километров. Население 55,7 тысяч человек, причём крупнейшая этническая группа здесь филиппинцы с 35,3%, далее 23,9% чаморро, 12,7% метисы, 6,8% китайцы, остальные другие микронезийцы или азиаты. Экономика Северных Марианских Островов тоже неплоха, благодаря субсидиям Штатов. Здесь развит туризм, есть текстильная промышленность, правда сильно пострадавшая от кризисов. Интересно, что на Гуаме и Марианских островах ходят брожения по поводу независимости объединённого архипелага. Кто же это воду мутит?

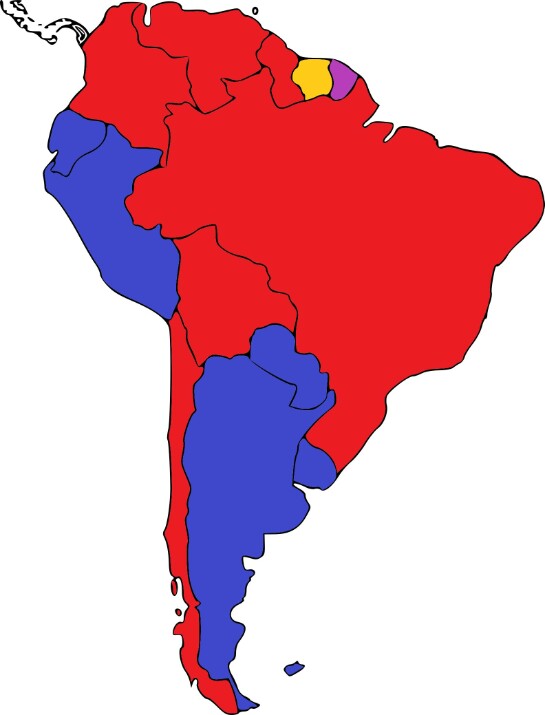

Итак, мы прошлись по всем территориям и государствам Океании. Как видим, примерно можно считать Тихий океан, разделённым на две половины. В северной доминируют американцы, владея большей частью Микронезии и меньшей Полинезии. В южной половине командуют англичане, у них вся Австралазия, большая часть Меланезии и значительная часть Полинезии. Есть ещё европейцы, французы, имеющий заметный кусок Полинезии и анклав в Меланезии. Давайте, вынесем за скобки индонезийскую половинку Новой Гвинеи и посчитаем итоговые числа для трёх основных игроков.

Англичане: суммарное население — 37,6 миллионов человек, в том числе крупнейшие государства Австралия, Папуа — Новая.

Американцы: суммарное население — 1,9 миллионов человек, большая часть из которых Гавайи.

Французы: суммарное население — 561 тысяча человек, почти половина в Новой Каледонии.

По долям получается такое соотношение: 93,9%/4,7%/1,4%. Площадь суши считать особо смысла нет. Понятно, что Австралия тут полностью доминирует. Да и для военно-морских баз много суши не надо. В Океании важнее контроль над акваторией! Даже не буду пытаться оценить его численно, слишком уж велик Тихий океан. Давайте, лучше раскрасим карту и оценим на глаз:

Как видим, американская половина несколько побольше, при том, что военно-морской контроль англичан весьма условен, особенно в восточной части Тихого океана, где есть только чилийский остров Пасхи и он как бы под политическим контролем англичан. Так что в акватории всё же США выглядят заметно сильнее, особенно учитывая куда большую мощь флота, зато у Британии намного больше людских ресурсов, да и территорий тоже. Так что ещё можно побороться, пусть Океания и слишком далека от Лондона!

Вопросы к стриму для привилегированных подписчиков.

Статья написана в марте 2024 года.

Пишу эту статью по следам массового убийства людей в Крокус-холле, надеюсь, к моменту публикации эмоции уже схлынут. Очевидно, этот теракт лишь очередное событие в контексте конфликта РФ с Украиной и соответственно в контексте планетарной схватки всех основных центров силы. К сожалению, удар наша страна пропустила и во многом он нанёс урон, увы. Неожиданно, но большой, если не наибольший, урон понесла в первую очередь новиопская верхушка РФ. Но обо всём по порядку.

Что произошло

В пятницу 22 марта в «Крокус Сити Холле» в городе Красногорске (фактически часть Москвы, расположен сразу за МКАДом на запад) ворвались четверо вооружённых таджиков, открыли огонь по собирающимся зрителям концерта группы Пикник, затем подозрительно быстро подожгли здание и сбежали. В итоге погибло около полутора сотен человек. Мы не будем здесь разбирать подробно, что произошло в тот день. Я не следователь и не специалист. Мы будем разбирать геополитический контекст этого массового убийства. Убийцами поработали четверо мигрантов из Таджикистана, нанятые буквально за мелкий прайс, смехотворные 500 тысяч рублей на брата. Подготовку они проходили, похоже, на Украине, возможно ещё где-то в исламских странах в лагерях ИГИЛ, хотя это скорее всего для ложного следа. Попытка бегства террористов на Украину показывает, кто тут организатор теракта. В условиях СВО бежать на украинскую границу — самоубийство, если вас там не ждут, конечно. Хотя, скорее всего, их так и так ждала смерть, украинцы не те люди, которые любят расплачиваться за уже оказанную услугу. В то же время понятно, что СБУ или ГУР здесь лишь менеджеры среднего звена. Собственно, эти структуры и так фактически возглавляются иностранными специалистами, так что доказывать связь с англичанами и/или американцами не надо. Надо долго и упорно доказывать отсутствие этой связи с неопровержимыми доказательствами на руках.

Как обычно появилась нелепая версия, что «сами себя расстреляли», то есть власти РФ организовали этот теракт. Её разгоняют сейчас навальнисты и прочие западные сетки с убойными аргументами в духе «несколько мужчин в синих рубашках сидят на равных расстояниях». Сейчас по прошествии нескольких дней понятно, что Кремль тут ни при чём. Явным доказательством этого может служить очевидная растерянность и истерика государственной медийки, которая с перепугу набросилась на … жертв и начала орать русским «не надо погромов!». Про погромы никто и не думал, но после такой истерики возможно кто-то и задумался. В общем, либералы в правительстве нечаянно показали, как они относятся к русским на самом деле. Но главное, конечно, то, что после теракта руководство страны ничего не сделало. Если уж предположить, что был хитрый план устроить теракт и на эмоциях протолкнуть какое-то непопулярное решение, то … где оно? Ничего нет. Президент промямлил что-то про Украину и стойкий межнациональный мир, сделал открытие, что, оказывается, растёт мигрантская преступность, ну и всё. Не было предложено ни ожидаемой некоторыми мобилизации, ни даже ограничения миграции. В общем, новиопы, как всегда, занялись фирменным ничегонеделанием.

Но, очевидно, сама Украина не смогла бы подготовить такой серьёзный террористический акт, тем более, что явно планировалась серия нападений. Предупреждение американского, а затем и британского посольств о готовящихся атаках появились 7 марта. В эти же дни наши спецслужбы нескольких террористов, вроде как сторонников ИГИЛ (как и эти нынешние). Так же сейчас обнаружили, что один из нападавших бродил по Крокусу как раз 7 марта. Видимо, теракты должны были быть в последующие дни. Как мы знаем, 12 марта началось наступление так называемого РДК на Белгородскую область (и местами в Курской). Скорее всего теракты должны были происходить одновременно. При этом само нашествие укровоинов, наверняка, должно было быть попыткой повторить палестинский успех 7 октября прошлого года. То есть рдкашники успели бы захватить несколько сёл и угнать их население в полон. А в Москве сидящих в концертном зале людей должны были там запереть и сжечь в гекатомбе, всех 6 тысяч зрителей. Этой катастрофы не случилось и мы отделались малой кровью. Про наступление нас кто-то предупредил, а в Крокусе не получилось из-за плохой подготовки террористов. Они приехали слишком рано, когда большинство зрителей ещё не было в зале, они толпились в фойе, ещё подходили к центру и так далее. Террористы растерялись, устроили пальбу, успели зажечь свои закладки, но всё уже шло не по плану, везде метались люди, кто-то даже нападал на самих террористов. В общем, они ретировались и дали драп до Украины, к счастью, не успели. Теперь у них впереди много задушевных разговоров со злыми силовиками.

Англичане

С вероятностью, стремящейся к 100%, заказчиками данных событий и организаторами верхнего уровня являются наши островные друзья. Собственно, тут всего два варианта: либо американцы, либо англичане. Из-за описанной выше роли украинских спецслужб можно вычеркнуть из подозреваемых европейцев. Сейчас их влияние на Украине очень низко. Насчёт американцев есть интересная версия известного в узких кругах блогера Шляхтича, что теракт организован ими в отместку за очевидное поражение на Украине, потому, мол, верхи британской монаршей семьи попрятались, кто с больной простатой, кто просто исчез, так как сначала хотели их атаковать, но отыгрались на Москве. В этой версии, однако, не очень понятно, к чему они хотят сподвигнуть РФ. Спровоцировать, как они сами себя 11 сентября 2001 года? Так вроде уже давно понятно, что новиопов таким не проймёшь и никуда не подтолкнёшь. Какова сейчас цель Штатов? Они явно хотят соскакивать с нехорошей темы, что и делают, разыгрывая спектакль о невозможности выделения средств. Мол, видите, мы тут сцепились, как два барана, и ни туды, и ни сюды. Видел версию, что республиканцы-трамписты хотят, чтобы Российская Федерация перешла уже в наступление и закрыла украинскую тему для США, мол, ну раз продула Украина, то и фиг с ней. Для того и Такера Карлсона присылали. Всё же звучит это сомнительно по вышеуказанным причинам, распинать РФ пытаются с 2013 года, процесс идёт крайне медленно. Тем более и так Русская армия заметно усилила атаки по инфраструктуре Украины, но на поле боя двигается, не торопясь. Как теракт это ускорит?

В общем, не видно осмысленности для американцев устраивать такой удар. Теракты — это скорее такой метод управления, применяемые либо самим государством для мобилизации общества, либо другим государством для воздействия на целевую страну, подталкивании его в нужном направлении или блокировании ненужных направлений. Первый вариант мы уже отбросили выше. Воздействие же одного государства на другое с целью подвинуть куда надо обычно сопровождается соответствующей информационной атакой. Классический пример — чудовищная террористическая атака на Испанию ровно 20 лет назад, в марте 2004 года, когда были взорваны четыре поезда, а количество жертв было под 200 человек. Проведена она была перед парламентскими выборами, в СМИ была жутчайшая истерия, и сильно повлияла на их результаты. Вместо ожидавшейся твёрдой победы правоцентристов, которые должны были продолжить своё правление, парламент взяли левые социалисты. Тут, как говорится, усё понятно. Фокус, однако, в том, что Кремль в последние годы довольно твёрдо взял контроль над российскими СМИ. Он далеко не идеален, но в целом массово давить один нужный нарратив извне в России невозможно. При таком раскладе теракт, организованный извне, нужен для блокировки путей отступления. В дипломатическом мире снова возобновились попытки начать переговоры о замирении, благо что США начали намекать, что попытка не пытка. Ну и Карлсон, конечно, приехавший от республиканцев. Ну, а теракт с явным украинским следом, очевидно, делает мирные переговоры с Украиной невозможными.

Выгода Лондона понятна — конфликт не будет заморожен, Европа по-прежнему будет под ударом, а американцы не смогут красиво выбрать из откровенно проигрышной ситуации, то есть главные противники остаются в уязвимых позициях. К сожалению, это факт, главный разжигатель украино-российской войны — британцы, о чём я уже не раз писал. Цель — продолжать продавать услуги по тушению конфликтов (как правило, самими англичанами и созданных) и вылезанию из тупиков, позиционных, дипломатических, даже экономически и культурно-идеологических. Продавать в первую очередь Штатам, но и Европе можно попробовать втюхивать свои незаменимые сервисы. Те пока отчаянно терпят серьёзные проблемы из-за войны, скрипят зубами, но держатся. Американцы же дошли до кондиции для передачи управления конфликтом Лондону, но это ещё должно произойти и на условиях британцев. Судя по развитию событий, до такой кондиции Штаты ещё не дошли.

При этом не стоит считать, что англичане — это такие звери, которым лишь бы русских поубивать. Да нет, они просто безжалостные прагматики. Новиопы начали наводить мосты с республиканцами, мост надо подорвать — закладывается взрывчатка, нажимается кнопка. Это не значит, что РФ для них враг, противник или нелояльный союзник. Россия слишком большой зверь, её правители неизбежно имеют широкий коридор возможностей. Методы прямого контроля теряют эффективность не только из-за масштаба (одно дело на поводке собака, другое дело, когда слон), возможно также ослабление средств контроля вызвано бурным развитием технологий генерации фейковых изображений и видео. Фактически уже любой компромат не имеет никакого смысла, его всегда можно объявить хорошо сгенерированной подделкой. Есть и другие способы, в первую очередь психологические, но и они в гиперинформационную эру могут не работать, ведь главное в таком контроле недостаток информации. А сейчас достаточно сесть за компьютер и у вас всё равно что своя спецслужба. Вот и приходится всё больше пользоваться грубыми методами. Это происходит не от хорошей жизни.

Европейцы

Рассмотрим теперь участие Евросоюза в наших делах. Незадолго до террористического нападения президент Франции Эммануэль Макрон внезапно активизировался. Он занял резко ястребиную позицию, начав собирать новое Воинство Двунадесяти Народов, то есть, пардон, пока что народов набралось штук 5 от силы. Да и народы там, гм, скажу мягко, немногочисленные и не очень хорошо готовые для военных действий. Не считая Польши, остальные потенциальные члены боевого братства не смогут собрать и аналога хотя бы одной французской дивизии. Сама же Польша что-то не очень рвётся на поле боя. К Новому 2024 году там смогли победить проевропейские леваки, заметно менее воинственные, чем предыдущее правительство правых консерваторов. Польша где-то посередине, только денег у неё нет. Концепция «похода на восток» несколько раз менялась. Сначала была попытка застолбить евроармии Одессу и Киев, но, видимо, это не вызвало энтузиазм у нынешних хозяев Украины, англичан и американцев. Так что идея была вскоре забыта. Последняя версия гласит, что есть два варианта. Первый — евровоинство займётся охраной северной границы, с Белоруссией, выперев оттуда сидящих там украинцев. Сидят (с высокой долей условности) там те, кто откупился от фронта, фактически это такая синекура. Человек формально числится бодро отражающим нападки орков с севера, в реальности же сидит у себя дома и занимается своими делами. Этот вариант, судя по всему, сочтён более приемлемым для англосаксов. Очевидно, это очень плохая новость для сачкующих украинцев, да и для ВСУ в целом. Ведь в реальности там нет таких войск, как декларируется. Значит, придётся гоняться за откупившимися так же, как и за обычными мобилизуемыми, что, понятно, дело не быстрое. Не удивлюсь, если многих, номинально числящихся в дивизиях ВСУ на границе, на самом деле и на Украине то нет. Второй вариант — разместить евровоинство вдоль Днепра, мол, таким образом это покажет злым русским красную линию, куда дальше идти не стоит. Как по мне, сильно попахивает зрадой и, кажется, украинцев забыли спросить, хотят ли они отдавать Левобережье.

Параллельно с созданием «воинства», точнее попытками создания, идёт формирование новой «Антанты» всё с той же Польшей и Германией. Последняя сейчас главный голубь в Европе и очень не хочет попадать под риск прямого столкновения с русскими войсками, но готова помогать комбатантам деньгами и военной продукцией. Получается довольно интересный блок северной половинки ЕС. Похоже европейскому ядру очень важно удержать Польшу в своей орбите, видимо, они считают эту страну ключом к Восточной Европе, что, наверное, справедливо. Таким образом мы видим, что Евросоюз свои позиции сдавать не собирается, отбрасывать восток, как хвост ящерицы, пока не готов. Наоборот, пошли разговоры о расширении ЕС, присоединении балканских государств, Украины, Молдавии, даже Турции. Впрочем, единственным более-менее реально готовым кандидатом выглядит только маленькая Черногория. Также ходят разговоры о Боснии, но там скорее назревает кризис. Республика Сербская может выйти из состава федерации Боснии и Герцеговины. На данный момент БиГ не является самостоятельным государством, а управляет назначаемым в Брюсселе комиссаром, сейчас это немец Ханс Кристиан Шмидт. Остальные кандидаты в состоянии разной степени плачевности в плане соответствия критериям. Однако, в последние месяцы очень много политических заявлений со стороны высшей евробюрократий в духе, мол, нехорошая Россия вынуждает нас возобновить экспансию. Так что возможно, новых членов возьмут по ускоренной процедуре. Что это будет за экспансия в нынешних экономических условиях — большой вопрос. Как бы не присоединили новичков только ради их ограбления.

В целом, встрепенувшийся Евросоюз, похоже, собирается показать американцам, что он ещё дееспособен. То есть с одной стороны это некий вызов американским планам, мол, если вы уходите, то, да, мы начнём занимать ваше место и даже продолжим расширение, несмотря на всё то, что вы нам сделали. Что является толстым намёком не уходить и сидеть в украинской клоаке дальше. Правильнее даже сказать, что европейцы пытаются поставить Штаты в ситуация цугцванга, когда каждый вариант является плохим. Мол, раз уж залезли, то сидите и тратьте ресурсы, а, если уйдёте, то мы тут же развернём экспансию, что значит, провалились ваши планы по блокировке Европы. Такая боевитость вызвала серьёзную оппозицию внутри Союза, также и руководство НАТО чего-то не обрадовалось. Сложно сейчас сказать, насколько европейцы всерьёз готовы осуществить эти планы, пока есть подозрения, что американцы смотрят на эти выкаблучивания с усмешкой. Тем временем, сама Европа постепенно правеет. В Португалии уже победили правые, в том числе вышла по-настоящему правая партия, вытеснив оттуда пачку леваков. Я даже конспирологически подозреваю, что эти внезапные выкрутасы Макрона связаны с тем, чтобы ещё больше поддать жару правым перед выборами в Европарламент в июне этого года. То есть избирателя не успокаивают и не переключают на темы, выгодные для социал-демократов, а, наоборот, драконят милитаристскими заходами, что играет на руку правым, конечно. Подготовка к пришествию Трампа, не иначе.

Американцы

Как мы уже обсудили выше, правое крыло американцев попыталось начать скрытые переговоры с Москвой. Как минимум, некое сообщение они передали Путину с помощью Карлсона, так же выслушали (или сделали вид, что слушают) его позицию. Ранее я писал, что, похоже, несмотря на уже перманентный политический кризис, реальная правящая элита Соединённых Штатов штурвал держит достаточно крепко. Вряд ли что-то изменилось, так что демонстративная немочь байденовских демократов плюс, якобы, неспособность выдвинуть новых, куда более перспективных кандидатов, явно свидетельствует о самосливе демократической партии. Конечно, не стоит забывать, с кем мы имеем дело. В 2016 году тоже казалось неминучей победа Хиллари Клинтон, однако сценаристами всё было повернуто совсем не так. Сейчас дедушка Байден может в любой момент помереть или впасть в несознанку. С другой стороны вице-президентом сейчас служит неизбираемая Камала Харрис, которая уже успела наскандалить. Но ведь есть ещё время выдвинуть нового кандидата, который вдруг окажется крайне перспективным и подающим надежды. Впрочем, я бы на это не поставил. Думаю, всё же ведут Трампа, чтобы под его прикрытием нанести ещё несколько болезненных ударов по «союзничкам», в первую очередь европейским, конечно, но и англичанам тоже могут оставить на орехи.

Выше я уже обозначил, как маловероятную, организацию теракта в Крокус Холле американцами. Однако есть ещё один довод в эту пользу. Дело в том, что недавно Эрдоган выдвинул свою версию мирного плана, кстати, довольно выгодного для РФ. По сути, там предлагалось всем остановиться на достигнутом, зафиксировать кто что контролирует, до 2040 года никаких резких телодвижений не предпринимать, а потом провести референдумы по НАТО, вхождению в ЕС, определиться с границами и так далее. То есть вполне логичная и реалистичная заморозка конфликта. Тогда у США, хотя бы у левого крыла их элиты, вполне могло появиться желание сорвать намечающиеся переговоры и примирение в Восточной Европе. Но всё же эта версия выглядит сомнительной, ведь Турция сейчас под очень сильным влиянием англичан, которые явно продолжают разжигать пламя войны. Вряд ли произошла какая-то попытка взбрыкнуть со стороны турков, тогда бы удар нанесли по ним. Скорее Лондон и продал Штатам идею теракта именно как средство остановить потенциально опасные переговоры. Ну, как продал? Скорее обосновал, мол, надо было срочно останавливать чрезмерно мирных турков, а у украинцев есть инфраструктура и требуемые для теракта активы в России, вот и бахнули. Плюс наступление рдкашников на Белгород. Удар, аналогичный палестинскому, однозначно срывал бы довольно выгодный для РФ турецкий проект, и мог заставить перейти к большим уступкам (ведь у ВСУ были бы сотни заложников). Так что Эрдоган выдвигал план, слишком хороший, чтобы быть воплощённым в реальности.

Что дальше? Сейчас строить прогнозы на период после американских выборов большого смысла нет. Мы не знаем, как вывернутся сценаристы с признаками графомании. На данный момент кажется, что к победе ведут Трампа. Это укладывается и в логику американской олигархической элиты, которой надо держать в узде партийные машины. Демократы слишком бодро развернулись в 2020 году, вплоть до рисовки выборов и репрессий республиканцев, пора бы и прикрутить фитилёк, иначе классическая двухпартийная система развалится, а элиты привыкли управлять именно так. Для англичан победа правых тоже желательна в рамках раскачивания Штатов со всё большей амплитудой, даже несмотря на неизбежные проблемы с кабинетом Великобритании, который после следующих выборов явно будет лейбористским, то есть левым. Хотя понятно, что настоящая дипломатия двух заклятых партнёров идёт поверх правительств. Европейцам же победа Трампа не очень желательна. Хотя республиканцы обычно не трогают Европу, но Дональд Фредович вообще-то несистемный игрок (по крайней мере таким он себя представляет). Все слышали его заявления касательно Евросоюза и членов НАТО, которые недостаточно выделяют на военные расходы (читай, платят американскому ВПК). Так что европейцы справедливо ждут больших неприятностей. Однако их политическое влияние на Штаты откровенно слабо и незначительно. Европа больше специализируется по интеллектуальной и идеологической деградации нынешнего гегемона, то есть европейцы меняют умственный ландшафт США (как мудрый прапорщик из ДМБ), а не пытаются взять под контроль те или иные части госаппарата, как это делают англичане.

Выводы

Итак, как мы уже понимаем, нападение на Россию должно было быть на порядок грандиознее и чудовищнее. Скоординировать серию терактов и рейд РДК в Белгородскую область могли только взрослые кураторы Украины, британцы или американцы. Скорее всего, поработали англичане, у них больше всего мотивов и они знают толк в спецоперациях. Но кто же предупредил наших о наступлении укровоинов на границу? Надо полагать, сами англичане это и сделали. Им не выгоден слишком сильный удар по России. Нет, не потому что РФ могла бы надломиться, это вряд ли. Но с российскими гражданами в качестве заложников можно было бы заставить Кремль пойти таки на переговоры, естественно, на плохих условиях. Однако под предлогом спасения своих граждан Москва могла бы ухватиться и за такой вариант замирения. Что, мы не знаем новиопов что ли? Так бы и оправдались, мол, ну да, провалились, но это, потому что людей спасали. Лазейку для кремлёвских нельзя было допустить, блокировать пути замирения так блокировать, поэтому рейд был сорван. Русская армия получила нужную информацию и рдкашных выродков разделали под орех.

Но и оставлять без удара тоже нельзя было. Как это не прискорбно говорить, но всё могло быть намного хуже. Спецслужбы поработали неплохо, успели заловить несколько команд, кроме этой (хотя возможно есть ещё ячейки, которые скоро проснутся), увы. Но нанятые за копейки таджики облажались. Сразу видно украинский почерк, наверняка украли почти все выделенные деньги. Как там говорилось, «только не нанимай на это дело идиотов!». Они не смогли устроить многотысячную гекатомбу в Крокусе, который, конечно, присмотрели уже давно. Жадные азербайджанские олигархи экономили там на всём. Очень плохо сработала противопожарная система, говорят, местами вырубилось освещение, а аварийного не было, пожарные выходы были закрыты и так далее. В общем, тоже внесли свой вклад. Собственно, от пожара погибло больше людей, чем от пуль.

В любом случае программа-минимум была выполнена. Россия получила зрелищный, но не настолько кровавый, удар, в принципе вполне достаточный для блокировки мирных переговоров. Общество явно сейчас такую идею не примет. Правда, похоже, удар был недостаточно сильный, чтобы расшевелить Кремль. Наверное, это и к лучшему. Берегите себя, дорогие читатели. Скорее всего ещё не все террористические ячейки обезврежены, могут быть новые попытки терактов. Будьте осторожны и помните — в России нужно жить ДОЛГО. Храни вас Бог!

Разбираемся, в чём смысл многонациональности. Почему такое определение не подходит России. Кто внёс это в Конституцию. Сходства с мультикультурализмом. Примеры Франции, Великобритании и Газпрома.

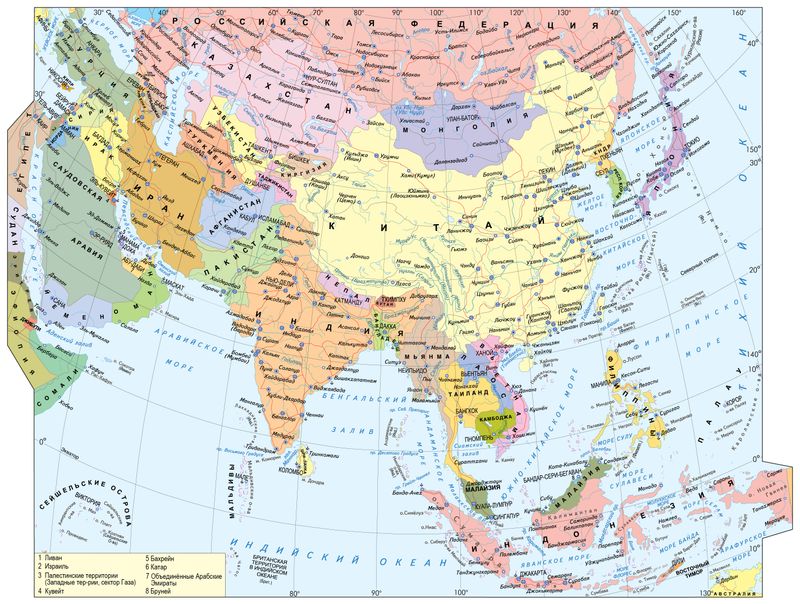

Возвращаемся к раскрашиванию карт влияния. На этот раз Восточная Азия!

Статья от ноября 2023

Настал конец осени и пора уже подвести итоги лета-осени 2023 года идущей на просторах Северного Причерноморья Специальной военной операции. Главное, что придётся отметить, события идут так медленно, что даже раз в полгода писать выглядит не так уж и редко. Произошло не так уж много значимых событий на фронте с момента предыдущей статьи. Внутри страны происходит куда больше интересного.

Контрнаступ и его итоги

К концу ноября 2023 года уже можно с уверенностью говорить, что знаменитое контрнаступление Украины провалилось. ВСУ явно истощены и не могут развивать успех хоть в тех небольших выступах, где удалось немного продвинуться, хоть на новых направлениях. Большие потери в танках и бронетранспортёрах, хотя запас ещё определённо есть. Заметно уменьшилось использование артиллерии украинцами, наверное, дело не в выбытии установок и техники, а скорее в том, что заканчиваются подходящие снаряды. Для советских орудий все годные снаряды уже повымели по всему миру, а для натовских вооружений снаряды крайне дороги. Палить ими так, как это делалось советскими, точно не получится. Точечные обстрелы продолжаются, но на массированный огонь снабжения нет. Так же видно, что у Украины остаётся совсем немного ПВО, этими установками прикрываются только самые важные точки, при этом против них всё ещё ведётся охота налётами гераней и ракет. С ракетами для ПВО аналогичная проблема, как и с артиллерийскими снарядами, их осталось мало, зарубежные стоят очень дорого, подвозят их понемногу. При этом за один налёт геранек на Киев может быть потрачено 10-15% запасов. С авиацией у ВСУ совсем беда, в начале осени нашим удалось разово уничтожить большое количество самолётов и вертолётов. Впрочем, судя по всему, заводы Восточной Европы постепенно вводят в строй ещё старые боевые самолёты, разбирая всякое старьё и восстанавливая некоторые детали. Так что с украинской авиацией ещё не покончено. Тем более, если вопрос с истребителями F-16 таки продвинется вперёд, хотя пока непохоже, что американцы горят энтузиазмом отдавать такие летаки. С чем у украинской армии более-менее неплохо, так это с дронами и живой силой. Военкоматы стабильно поставляют людей, пока никаких проблем с этим не видно. Поток дронов на Украину, наверное, тоже не ослабевает, по крайней мере используют они их очень активно. Пожалуй, сейчас простенькие дроны становятся чуть ли не основным средством поражения. Всякая тяжёлая беспилотная авиация используется в основном для разведки, а вот для нанесения атак по конкретным русским солдатам уже идут в ход дешёвые дроны с самодельными устройствами сброса гранат и снарядов. Вряд ли стоит ожидать их истощения.

Российская сторона вроде бы не имеет заметных проблем по всем основным направлениям. Нет каких-то радикальных потерь танков и прочей такой гусеничной техники. С артиллерией тоже всё хорошо, хотя запасы старых советских снарядов оказались таки растрачены. Говорят, что совместимые боеприпасы уже везут из КНДР и, может быть, Китая. То есть такого мощного огневого вала, который был в прошлом году, уже не получается обеспечить. С другой стороны тот вал был довольно бестолковым, практически полное отсутствие целеуказания приводило к тому, что приходилось постоянно гвоздить по площадям. Сейчас проблемы с разведывательными дронами не то, что бы полностью решены, но ситуация на порядок лучше, чем в прошлом году. Тем более ВС РФ сейчас находятся в обороне, а ВСУ приходилось наступать, а наступающие куда более уязвимы для обстрелов. Тем не менее, Минобороны увеличивает давление на противника в гомеопатических дозах. Как известно, новиопам некуда торопиться у них всё хорошо. Это заметно даже по авиации. Вроде бы украинские ПВО радикально прорежены, понять это можно по тому, что потери российской авиации резко уменьшились. Однако и особого увеличения интенсивности применения самолётов тоже не видать. Ведомство Шойгу не спешит воспользоваться преимуществом. По живой силе всё идёт ровно так же — постепенное наращивание численности. Хотя было принято очень много контрактников, но, видимо, они в основном идут на ротацию. В тылу стали появляться бойцы с фронта на отдыхе. Не в каких-то значительных количествах, но ротацию потихоньку проводят.

«Потихоньку» — это основная характеристика ведения военных действий Российской Федерацией. Градуальное наращивание давления на противника — это главный принцип Кремля, можно даже сказать, его идея-фикс. Как мы знаем, несмотря на быстрое раскручивание общего масштаба боевых действий, самым таинственным образом более-менее новые образцы вооружений на фронте не появились. Причём даже те, которые вполне существовали в неких заметных количествах. При этом на Украину со всей России везли натуральное старьё, буквально снимали с консервации древние танки, реанимировали их и отправляли в бой. Надо понимать, что такая рачительность оплачивается жизнями русских воинов. Взять те же «Ратники» — специальные комплекты для бойцов. Ведь они же активно тестировались в войсках, ими пользовалась 27-я отдельная мотострелковая бригада. Было производство, была приёмка больших партий в Минобороны. Ну, и где? Если б их украли и продали, то они всплыли бы на тех, кто их купил. А так «Ратники» просто исчезли. Я уж надеюсь, их не в компостную яму свалили и бетоном залили. Скорее всего, они лежат на складах, ждут своего часа. А пока и так сойдёт. Или те же авиабомбы ФАБ. Почему их стали использовать, если не ошибаюсь, по прошествии нескольких месяцев СВО? Почему кассетные бомбы стали использовать только сейчас?! При том, что те же ФАБы ещё в Сирии применялись. Похожая картина с техникой РЭБ, в первой год её почему-то применяли крайне ограниченно, хотя её в армии полно. Сейчас, говорят, используют куда активнее и ВСУ это сильно не нравится.

Таким образом мы видим, что правящая элита РФ не пытается использовать все возможные военные технологии и вооружения. Она вводит их в игру постепенно, «потихоньку». Бывает, даже, что один-два раза протестируют и отложат, как это было с гиперзвуковыми «Кинжалами». Судя по скорости появления нового оружия, Кремль считает, что впереди ещё много лет конфликта. И скорее всего они правы, так как, очевидно, война на Украине является лишь частью глобального конфликта за мировую гегемонию. Поэтому придётся признать, что стратегия в целом разумная, хотя к отдельным моментам много вопросов. Как бы то ни было, армия России действительно пересидела контрнаступление ВСУ, без особого труда отбив атаки. Украинская армия смогла взять лишь несколько сёл и продавить линию фронта на десяток-другой километров. Естественно, это полный провал, о чём уже пишут и в западной прессе. Тем временем ВС РФ придвинулись к Купянску и взяли в своё фирменное ¾-окружение Авдеевку, начав выдавливать окопавшегося противника. В день написания этой статьи пришло сообщение, что взята промзона Авдеевки, важная часть укрепрайона, которым по сути является город. Причём Авдеевка — это один из самых серьёзных бастионов обороны ВСУ на Донбассе, если не самый мощный. Скорее всего до конца года город падёт, что и станет достойным финалом контрнаступления.

Оценка ситуации

Начиная с февраля 2023 года, я стал проставлять оценки основным игрокам, участвующим в Украинском кризисе. Продолжим эту порочную практику! Начнём с несчастной Украины. Положение её заметно ухудшилось в течение этого года. Реальная экономика страны с довоенной ужалась в лучшем случае до половины, а скорее всего и меньше. В первую очередь это видно по данным экспорта, пока ещё не полным. За январь–июль 2023 года, то есть в период действия так называемой зерновой сделки, весь экспорт товаров и услуг Украины составил 30,3 миллиарда долларов, что на 28% меньше, чем в довоенном 2021 году. Во второй половине июля зерновая сделка перестала действовать и Российская Федерация начала бомбить портовые терминалы на Чёрном море. Если в первые месяцы сего года аграрная продукция наращивала стоимостной экспорт даже в абсолютных величинах, то с лета началось падение. Уже в июне ситуация явно обострялась и часть игроков стали выжидать. После окончания сделки экспорт зерна обвалился чуть ли не на 40% к сентябрю. В самом сентябре поставки украинского зерна в годовом выражении уменьшились уже в 2,3 раза! С другой стороны, хотя порты по большей части разрушены, но подскочили перевозки по железной дороге. Ёмкость этого вида транспорта не так велика, так что вывоз урожая будет размазан по времени, но, надо полагать, он неизбежно продолжится. Производство металлов стало совсем небольшим, за те же первые семь месяцев экспорт рухнул в 3,5 раза. Как с этим сейчас, когда порты не работают, а железная дорога перегружена зерном, непонятно, скорее всего, всё стало ещё хуже. Также у Украины большие проблемы с энергетической инфраструктурой. Рассчитывая на продолжение атак шахедами, украинцы не стали особо ремонтировать повреждения инфраструктуры. Но гадкие москали подвели и на этот раз, подло перестав атаковать украинскую энергетику. В итоге украинцы мало что восстановили. А наступающая зима скорее всего будет холодной, не такой тёплой, как в два предыдущих года. Уже на начало декабря ожидаются местами морозы, вплоть до -20 и даже ещё ниже. В общем, ситуация сдвинулась ещё на одну ступеньку вниз. Экономика Украины: 2-, ухудшение с 2 баллов.

Плохи дела и у украинской дипломатии. Кроме того, что западные СМИ начали говорить всякие нехорошие вещи про Зеленского, временами начали проступать контуры конфликта Киева с американским руководством. На данный момент выглядит так, что американцы хотели бы провести выборы на Украине, чтобы ослабить или даже совсем сместить зарвавшегося клоуна. Сделать это не так сложно, для этого нужно протащить в Раду свой состав, тогда контролируемый Вашингтоном парламент сможет назначить ручного премьера и у американцев появятся и рычаги воздействия на власть Украины изнутри. Сейчас они частично управляют ВСУ и всяческими антикоррупционными ведомствами, но им нужен куда больший кусок пирога. Однако Зеленский резонно заметил, что вообще-то война на дворе, и не до выборов сейчас. Пока открытого конфликта нет, но симптомчик нехороший. Зато дипломатическо-торговый удар произошёл на западной границе страны, где польские дальнобойщики заблокировали 4 основных КПП. К ним ненадолго присоединились словаки, но на данный момент с трассы в Словакию блокировка снята. Основная проблема в том, что ЕС разрешил украинским дальнобойщикам не лицензироваться и вообще ездить по Европе без всяких квот и ограничений. Такое решение нанесло огромный ущерб восточноевропейским логистическим компаниям, в первую очередь польским. Поэтому Польша, Венгрия, Чехия, Словакия и Литва обратились к руководству Евросоюза с призывом расторгнуть транспортное соглашение. Третий нехороший момент для дипломатии Украины состоит в том, что, похоже, её стали игнорировать третьи страны, нейтральные игроки — китайцы, арабы, индусы и так далее. Если летом ещё была некоторая миротворческая активность, то вскоре всем стало ясно, что с украинцами ловить нечего, они упёрлись как бараны. По совокупности снижаем дипломатический балл с 4- на 3+.

На военном поприще тоже отнюдь не прогресс. Как мы уже отметили, попытка наступательных действий Украины закончилась примерно ничем. Несколько отбитых сёл и примерно столько же отбито ВС РФ. А тем временем в Авдеевке повторяется сценарий Бахмута, который, кстати, ВСУ тоже пытались отбить и не смогли. Также украинская армия, если кто не в курсе, смогла создать плацдарм на левом берегу Днепра недалеко от Херсона. Правда толку от этого «плацдарма» никакого нет, один лишь убыток. Существует он уже с сентября, расширить его не удалось нисколько. Это место постоянно обстреливается, берег низкий, спрятаться негде, закопаться нельзя, в общем, получилось очередное место слива войск в чёрную дыру. Предоставленная техника по большей части выбита, горячего желания продолжать поставки у США и ЕС не видать. После того, как вспыхнул конфликт Израиля с Палестиной, денежные и снабженческие потоки были переориентированы на ближневосточного союзника. Израиль куда более важный субъект для Штатов, чем Украина, в том числе и по религиозным причинам. Тем временем потери ВСУ по многим оценкам уже перевалили за полмиллиона. Однако пока какого-то резкого перелома не видно, общая стратегическая ситуация стагнировала. Запасы оружия ещё есть, мобилизовывать ещё есть кого, поэтому пока не вижу повода резко ухудшать балл. Пусть остаётся 3-.

Итоговые баллы Украине: экономика 2-, дипломатия 3+, военное дело 3-.

Теперь к Российской Федерации. В экономике ситуация двоякая. С одной стороны правительству и экономическому блоку удало перейти к промышленному росту, который стал заметно влиять даже на низовом уровне. Сейчас в России очень низкая безработица, это также ощущается. Нет такого, чтобы кто-то хотел работать, но не мог найти работу. В 2023 году будет зафиксирован рост ВВП — это уже всем очевидно. С другой стороны, российские финансисты-сислибы уронили курс рубля в конце лета, что в свою очередь привело к резкому скачку инфляции. Причём реальная инфляция, как водится, хуже официальной, причём на этот раз это особенно заметно в ценовом сегменте для среднего класса. Если для дешёвых товаров цены стараются держать, понижая качество, то только для того, чтобы удержать качество, нужно резко повышать цены. При этом для официального расчёта инфляции обычно берутся дешёвые товары. Ну, а из-за изменившегося курса и так понятно, как поменялись цены на импорт. Таким образом, у нас два фактора в плюс, два фактора в минус, итого балл не меняем — 4.

С дипломатией тоже серьёзных изменений не заметно. Индия, Китай, арабы не пытаются кинуть Россию, что в нашей ситуации очень хорошо, но никаких особо движений вперёд нет. РФ перестраивается работать с Востоком и так называемым Глобальным Югом. Процессы идут, люди работают, но существенно ничего для России не изменилось. Вот, вроде бы Аргентина выпала из БРИКС (хотя может и передумать), Швеция всё ещё бесконечно вступает в НАТО, ЕС буднично вводит очередные бесполезные санкции. Из небольшого позитива — на выборах в Словакии выиграл Фицо, аналог венгерского Орбана, готовый сотрудничать с русскими. В Нидерландах другой правый и тоже немного симпатизант России. Из небольшого негатива энтузиазм Африки по отношению к России угас. Все поняли, что РФ ломиться в Африку не будет, существенного наращивания влияния не произойдёт, так как на это просто недостаточно сил. Армения отдаляется от РФ всё больше, хотя выходить из ОДКБ вроде всё же не будет. Приднестровье всё так же, ни живо, ни мёртво под постоянной угрозой атаки. С другой стороны США всё больше отвлекаются на Китай и угрозы Израилю, а каких-то антироссийских действий уже почти ими не предпринимается. В свою очередь КНДР начала военные поставки, что приятный бонус. В общем, оставляем так же — 4 балла.

Наконец, военное дело. Как я уже отметил выше, особенностью ведения новиопами военных действий является постепенное наращивание давления. Войска России без особых проблем отбили контрнаступление, одновременно придвинулись к Купянску и повторяют в данный момент бахмутский сценарий в Авдеевке. Всё это без какого-либо перенапряга. Минобороны спокойно наращивает количество солдат, на данный момент, судя по всему, соотношение сил по численности военных контингентов близко к 1:1. Возможно, уже даже русских воинов больше, чем украинских. При этом нет даже намёков на попытки устроить новую бестолковую мобилизацию. По крайней мере до апреля 2024 года мобилизации не будет совершенно точно. Постепенно вводятся новые виды вооружений, например, недавно стали применять кассетные бомбы и новую разновидность гераней. Но, главный позитивный сдвиг — ВПК раскочегарился и начал наращивать объёмы производств. При этом все промышленные цепочки налажены, все дыры устранены, то есть ничто не мешает производить вооружения и даже увеличивать выпуск. Это важный сдвиг, в прошлом году у многих предприятий были проблемы. Скорее всего, не обошлось без помощи Китая, которая категорически не афишируется. Ещё стоит вспомнить июньский мятеж Пригожина. Были опасения, что вывод Вагнера серьёзно ослабит русскую армию, но этого не произошло. ВСУ попытались отбить Бахмут обратно, но опять провалились. В целом, ситуация для РФ улучшается, следовательно увеличиваем балл с 3+ уже до 4-.

Итоговые оценки России: экономика — 4, дипломатия — 4, военное дело — 4-.

У трёх главных мировых игроков существенных изменений не произошло, кроме ЕС разве что. Ранее оценки были такие:

Американцы: экономика — 5-, дипломатия — 4-, военное дело — 4+.

Европейцы: экономика — 4-, дипломатия — 5-, военное дело — 2.

Англичане: экономика — 3, дипломатия — 5+, военное дело — 3-.

С тех пор заметные изменения происходят разве что у европейцев с экономикой, конечно, в отрицательную сторону. Еврозона уже получила экономический спад, в минусе локомотив Европы — Германия. Пока ещё официальной рецессии не объявили, но по факту она уже началась. Также в ЕС существенная инфляция. От поблажек украинским транспортникам страдают европейские транспортники, как результат пачка забастовок и перекрытие КПП на границе с Украиной. Также постепенно перекрываются каналы экономических связей с Россией, а место европейцев окончательно занимают китайцы, турки, арабы и прочие. Думаю, уже можно снижать оценку Европе до 3+. Также, наверное, пора добавлять Китай. По мере приближения к выборам в Тайване в январе 2024 года мы видим возрастающую роль Поднебесной в дипломатии (хотя она по-прежнему несообразна экономической мощи). Экономические связи разорвать с ним Западу тоже явно не получается. Тем не менее уже из-за произошедших разрывов ситуация во внутренней экономике заметно ухудшилась. Сейчас Китай по сути переживает полноценный кризис, хотя и не очень сильный, вероятно скоро начнётся внутренняя перестройка промышленности. По военному делу пока оценить сложно, мощь вроде бы наращивается, новые корабли пекутся как пирожки, но опыта у НОАК как не было, так и нет. Так что проставим итоговые оценки так:

Американцы: экономика — 5-, дипломатия — 4-, военное дело — 4+.

Европейцы: экономика — 3+, дипломатия — 5-, военное дело — 2.

Англичане: экономика — 3, дипломатия — 5+, военное дело — 3-.

Китайцы: экономика — 4, дипломатия — 3+, военное дело — 3+.

Прогнозы зима-весна

Как уже повелось, за лето-осень исполнился пассивный сценарий и то, довольно вяло. Контрнаступление отбили, хотя кое-где местами отступили, зато придвинулись к Купянску и добивают Авдеевку. Так как общая картина мало изменилась, то и нет смысла придумывать новые агрессивный и средний сценарии. Напомню их:

Агрессивный сценарий, как и раньше, предполагает открытие новой линии фронта, скорее всего в северо-восточном углу Украины, на севере Сумской области, возле стыка границ Белоруссии и России. Там легко снабжать войска, в том числе с территории Белоруссии (и такой заход будет создавать угрозу новых ударов с её границы). С другой стороны, вполне возможно в рамках повышения ставок новое наступление на Харьковскую область и очередная угроза Харькову. Вместе со средним сценарием возможно продвижение на Донбассе до Славянска на севере, взятие Угледара и подход к Красноармейску на южном фасе, а по центру выравнивание полукотлов Авдеевки [что сейчас и происходит], Дзержинска (он же Торецк) и Северска. Также в предыдущем среднем сценарии подразумевался заход в Харьковскую область — частично на севере это осуществилось, но дальше на юг Русская армия пока не шла. Таким образом, в среднем и агрессивном сценариях предусматривается продвижение на Донбассе и взятие 3-5 городов. Ну, и в агрессивном добавляем открытие новой линии фронта в Сумской или Харьковской областях.

Пассивный сценарий помимо завершения авдеевской эпопеи подразумевает давление на линии боевого столкновения в Запорожской области, вероятно, с некоторыми продавливаниями. На берегу Днепра продолжат утюжить украинские десанты, пытающиеся закрепиться на своём «плацдарме», вероятно, рано или поздно его скинут в реку. На Донбассе после Авдеевки аналогичную историю устроят в Северске, с меньшей вероятностью в Торецке-Дзержинске. Также создадут угрозу Угледару и ещё продвинутся в районе Купянска, например, к югу от него. Однако возможно некоторое усиление пассивного сценария в связи с существенным ослаблением ВСУ по мере уменьшения поставок вооружений со стороны Запада. Например, не просто создание угрозы Угледару, а повторение бахмутско-авдеевского сценария.

Сейчас Штаты и их вассалы спешно укрепляют Израиль, с середины зимы весьма вероятна эскалация вокруг Тайваня и понадобится укрепить ещё и остров. В целом, уже разворачивается предвыборная кампания в США и возникает соблазн противников подкузьмить демократам, устроив ещё один военный кризис. Сейчас все обсуждают уже случившийся Израиль и очень вероятный Тайвань, но друзья американцев могут им подкинуть проблемы и в других местах, растягивая их силы по всему миру (например, прямо сейчас Йемен выпрыгивает из штанов, как бы крича: «Я! Я! Обратите внимание на меня!»). Более, чем логично помочь сменить власть в Вашингтоне ещё раз, раскачивая гегемона на его качелях. Один из вариантов подбавить газу на Украине. Серьёзные варианты описаны в среднем и агрессивном сценариях, их вероятность будет расти после проведения выборов в РФ, то есть ближе к концу весны. Поэтому мы не будем наращивать долю вероятности пассивного сценария, оставим его 50%. С учётом возрастания шансов сюрпризов для Штатов несколько перераспределим вероятности агрессивного и среднего сценария как 15% и 35% соответственно.

Сейчас мы не можем это точно утверждать, но похоже мы около точки бифуркации этой войны. Может быть даже её прошли, но пока не заметили особо, хотя, если подумать, то как раз сейчас безнадёжность положения Украины становится очевидной, в том числе для украинцев. Это уже даже проговаривается вслух, хотя ещё летом такие слова казались немыслимыми. Начинают всплывать всякие нехорошие вещи, например, то, что Стамбульские соглашения не были подписаны из-за распоряжения английского премьера Джонсона, после которого украинцы категорически отказались от любых договорённостей. Но ожидать, что сейчас вот Украина посыплется, всё же рановато. РФ пока не давит в полную силу, но с каждым месяцем наращивает давление. Запас прочности у Украины, а точнее поддерживающего её Запада пока достаточно велик. Правящие демократы наверняка захотят продлить удовольствие до осени 2024 года, чтобы украинские провалы не испортили электоральные настроения, поэтому крах предотвратят точно. Силы на это есть. Но вот залатывать тришкин кафтан обороны ВСУ будет всё сложнее. Да и с позиции порчи кампании лучше большие неприятности американцам устраивать летом-осенью, иначе они могут успеть соорудить неприятную ответку. Поэтому на следующие полгода всё же пассивный сценарий остаётся основным. Кремль будет пересиживать дальше, тем более что у него в принципе это получается.

Продолжаем изучать возможные сценарии ядерной Третьей Мировой. Рассматриваем Евросоюз и Китай.

Сборник из 5 статей, написанных в период с февраля 2023 по апрель 2024 гг по заказу привилегированного подписчика.

Польша: 16-17 вв.

История до оптики

Польша всегда была большой европейской страной, к тому же со значительной заинтересованностью великих держав в её существовании. Так что историю им спроворили знатную, примерно параллельную российской, что с учётом положения поляков к концу 18 века (когда это всё и писалось) и статуса их державы (исчезнувшей в процессе), неслыханный аванс. Как его поляки отработали мы в курсе. Кроме того, есть большая легендарная часть, идущая аж чуть ли не в 5 век, а по мнению поляков к началу эры. У русских по сравнению с этим куцый огрызок. Ну, например, чуть ли не самый первый польский князь Крак вообще-то не Крак, а Гракх — римлянин, поставивший имперский форпост на месте нынешнего Кракова. Есть ещё другой князь, Попел, про которого поляки без всякого стеснения пишут, что он был так-то племянником Юлия Цезаря и, вообще говоря, не Попел, а Помпей. Официальная наука застенчиво, но настойчиво поправляет, что правил князь Попел в 9 веке примерно. С тонким намёком, что Юлий Цезарь вам всё же по рангу не положен. Имейте совесть, ребята! Но такое фэнтези нам не очень интересно. Оно мало связано с основной европейской канвой, поэтому анализ этих легенд нам мало что даст.

Перейдём сразу к предоптике, 16 веку. В самом начале у нас царствует король Александр Ягеллончик. Он является четвёртым сыном Казимира 4 Ягеллона. Первый сын, самый старший брат Александра, Владислав стал королём Чехии и Венгрии, второй сын умер в молодости (зато был объявлен святым!), третий уже побывал королём Польши. Затем королём Польши стал Александр, четвёртый сын. Потом, вы будете смеяться, пятый сын Сигизмунд 1 занял трон. И только шестому пришлось довольствоваться епископским саном (впрочем с сочетанием должности примаса, который становился главой страны в отсутствие короля). Как-то уж очень кучеряво. Складывается впечатление, что «сын Казимира» — это какой-то переходящий титул либо, что более вероятно, это просто выдумки. Кроме сыновей у Казимира 4 были ещё дочери, они тоже сделали прекрасные карьеры, выйдя за всевозможных герцогов. Похоже, у кого-то нет чувства меры.

Тем не менее, Александр примечателен тем, что именно при нём была максимизирована роль Сейма. Якобы до этого польский парламент исподволь наступал на права королей, а, вот при слабом Александре сделал решающий рывок. Был принят закон Nihil Novi, который практически лишал короля законодательного права. За пределами доменных земель король мог принимать решения только с согласия парламента. Также Польша стала зваться Речью Посполитой. Это довольно странное развитие польской государственности. В оптическом периоде установившиеся династии подгребали под себя власть, стремясь к абсолютизму. А тут как-то всё наоборот, так что в оптике польским королям пришлось отчаянно бороться за свои привилегии. Династия вроде прочная, чёткое наследование, но всё загребает себе всемогущий Сейм. Это очень подозрительно. Также Александр пустил в страну евреев, правда до этого он вроде изгонял их из Литовского княжества, но, став польским королём, пустил обратно. Но самый внезапный артефакт этого дооптического времени состоит в том, что считающийся самым достоверным портрет Александра представляет его, держитесь покрепче, королём … сарацинов! Это как? Ну, якобы Александра вписали в часть полиптиха, посвящённого святому Симеону Столпнику. Правда он жил в Сирии 5 века и почитается в основном в православной и восточных церквях. Мягко говоря, странный выбор, особенно учитывая, что его старший брат был записан в святые, естественно католические по официальной версии.