Школьный фольклор

Что такое школьный фольклор?

К современному школьному фольклору можно отнести страшилки, садистские стишки, дразнилки, анекдоты, пародийную поэзию школьников, девичий альбом и анкеты, детские тайные языки, обряды вызывания (например, Пиковой дамы), граффити, а также другие жанры и смешанные формы. Жанры анкеты и граффити отсутствуют в фундаментальных работах М. Н. Мельникова[1], М. Ю. Новицкой и И. Н. Райковой[2]. Это более современные жанры, которые стали особенно популярны в XXI веке. Многие жанры школьного фольклора сохраняются и не устаревают, но появляются и новые жанры, вот почему, несмотря на наличие большого числа работ, посвященных детскому фольклору, его изучение не теряет своей значимости.

В нашей статье мы опирались на исследования В. Я. Проппа, В. П. Аникина, М. Н. Мельникова, М. Ю. Новицкой, И. Н. Райковой, Н. Г. Архиповой, Ф. С. Капицы, Т. М. Колядича.

Школьный фольклор — это часть детского фольклора

Исследователи делят произведения детского фольклора делятся на две группы в соответствии с тем, кто эти произведения исполняет. В первую группу входит материнский фольклор, он исполняется взрослыми для детей. Ко второй группе относится собственно детский фольклор, он исполняется самими детьми. Собственно детский фольклор можно дополнительно разделить по возрастам и выделить школьный фольклор: те произведения, которые создаются и исполняются детьми школьного возраста.

В. П. Аникин[3] пишет о том, что «деление детского фольклора на виды и жанры естественно начинать с разграничения творчества взрослых для детей (первая группа), творчества взрослых, ставшего со временем детским (вторая группа), и детского творчества в собственном смысле этого слова (третья группа)». Здесь мы постепенно переходим к вопросу о происхождении школьного фольклора, который формировался на основе текстов взрослых: как авторского творчества, так и фольклорного. Произведения, которые создаются и исполняются взрослыми, могут творчески видоизменяться в детской среде, и становиться частью детского фольклора.

Таким образом, можно сформулировать определение. Школьный фольклор — это та часть детского фольклора, которая создается и воспроизводится детьми от 7 до 18 лет.

Происхождение школьного фольклора

Школьный фольклор отражает своеобразие мировосприятия детей различных возрастных групп. Он включает в себя как традиционные формы, характерные для детского фольклора в целом и распространенные в школьной среде, так и формы, которые возникают во время общения школьников. Основу школьного фольклора составляет традиционный фольклор.

Создавая и воспроизводя произведения школьного фольклора, дети ориентируются на общую фольклорную традицию, на другие жанры фольклора. За основу берется материнский фольклор, к примеру, в детских считалках, анекдотах и страшных историях творчески перерабатываются сюжеты сказок, которые родители когда-то рассказывали детям.

Детские страшные рассказы объединяют элементы различных жанров фольклора, таких как заговоры, волшебные сказки и былички. Они синтезируют и преобразуют традиционные черты этих жанров, такие как ритм, сквозные эпитеты, начальные формулы и эпическое утроение. Однако также заметно влияние фантастической и детективной литературы, массовой культуры и СМИ. Страшные рассказы включают элементы боевиков, триллеров, хроники происшествий и городских слухов.

За основу для создания анекдота также может быть взята сказка: авторская или фольклорная. Приведем несколько примеров школьных анекдотов в подтверждение своих слов.

«Бабушка читает внуку сказку:

— На балу принц увидел Золушку, и весь вечер не мог оторвать от неё глаз…

— Бабуля, а зачем принцу Золушкин глаз?»

«Приходят три медведя домой. Папа-медведь смотрит на свою пустую тарелку и кричит:

— Кто ел из моей большой тарелки, и всё съел?

Сынок-медведь смотрит на свою пустую тарелку и плачет:

— Кто ел из моей маленькой тарелки, и всё съел?

А мама-медведь говорит:

— Вот чего вы орёте? Я вам ещё ничего не положила!»

Взаимодействие между фольклорными жанрами может происходить на уровне ритма, например, садистские стишки переняли свой ритм у частушек. Этой теме посвящена работа А. А. Петровой[4].

Также из других жанров фольклора могут быть заимствованы конкретные действия, которыми сопровождается произносимый текст. Например, это обрядовый фольклор. Существует обряд святочного гадания перед зеркалом. Обряд проводится поздно вечером, около полуночи. В фольклорной традиции обряды всегда проводятся на границе двух миров: нашего и потустороннего. Выбирается соответствующий хронотоп: баня, мельница, стол перед зеркалом, полночь. В школьном фольклоре существует достаточно современный жанр «вызываний». Этот жанр появился в XX в. Обряд «вызывания» Пиковой дамы, также как и описанное выше святочное гадание, проводится перед зеркалом, в полной темноте.

Древние, давно забытые традиции и обычаи оказали влияние на многие жанры фольклора. В. Я. Пропп[5] подробно описывает то, как на основе древних традиций и обычаев формировались сюжеты волшебных сказок. На считалку, жанр школьного фольклора, также оказали влияние древние обычаи. Н. Г. Архипова[6] утверждает, что происхождение жанра считалки связано с видом древней иносказательной речи — тайным счетом.

Наши предки были очень суеверными, поэтому избегали пересчитывать подстреленную дичь и родившихся телят. Они считали, что это может навлечь беду. Поэтому наши предки изобрели тайный язык. Это были до неузнаваемости преображенные числительные. Иногда они встречаются в современных считалках: ази — раз, двази — два, тризи — три, изи — четыре, пятам — пять, латам — шесть, шума — семь, рума — восемь, дуба — девять, крест — десять (крестовидная зарубка, обозначавшая десяток). Или: первый — первенчики, первенцы; второй — другенчики, другичики и т. д. Вот примеры «заумных» считалок, которые берут свое начало от древнего обычая тайного счета:

Ази, двази, nризи, зизи,

Пятом, мятом, шума, рума,

Дуба, крест.

Мы по лесенке бежим

И считаем этажи:

«Гоп, цоп, цайды,

Брайды, питы у малайды,

Брайды, питы у мальчики,

Брики, пики у малайды.

Акты-бакты,

Мукате-ме.

Абуль-фабуль,

Дам-мэмэ.

Рэкс-пэкс,

Руля-пукс

Науль!

Заумь — одна из характерных особенностей считалок, которая встречается довольно часто.

Помимо других жанров фольклора, на школьный фольклор влияет профессиональная литература, детские книги и журналы.

Иногда дети используют непонятные им слова, которые существуют в научной литературе, чтобы создать новые «заумные» считалки:

Альфа,

Бетта,

Фазатрон.

Альфа,

Бетта,

Выйди вон.

Чтобы авторское произведение стало частью фольклорной традиции, одно должно отвечать ряду требований и критериев, иметь общие черты с другими фольклорными текстами. Об этом пишут П. Г. Богатырев и Р. О. Якобсон в статье «Фольклор как особая форма творчества».

Ф. Б. Миллер, интересовавшийся русским фольклором, смог создать такой текст. Это известная детская считалка «Раз, два, три, четыре, пять, / Вышел зайчик погулять». Ф. Б. Миллер — русский поэт, педагог, преподаватель-словесник. На сегодняшний день почти никто не может назвать подлинного автора этой считалки. Текст давно стал частью фольклорной традиции.

Известно, что Ф. Б. Миллер написал этот для своего пятилетнего сына, в будущем великого фольклориста, исследователя русской былевой поэзии, главного представителя московской этнографической школы. Видимо, и сам Ф. Б. Миллер тоже интересовался фольклором, если он смог так мастерски стилизовать свой текст.

На детский фольклор могли влиять и другие жанры авторской литературы, например, водевильные песни. Популярная считалка «Дора-дора, помидора…» имеет своим источником всеми давно забытую водевильную песенку «В этой свадебной корзинке / Есть помада и косынки…». Приводим текст считалки:

Дора-дора, помидора.

Мы в саду поймали вора,

Стали думать и гадать,

Как бы вора наказать.

Мы связали руки-ноги

И пустили по дороге.

Вор шёл-шёл-шёл

И корзиночку нашёл.

В этой маленькой корзинке

Есть помада и духи,

Ленты, кружево, ботинки…

Что угодно для души…

Функции школьного фольклора

Школьный фольклор выполняет функции воспитания и социализации детей и подростков. Он способствует лучшему взаимодействию между ними, регулирует их общение и поведение в повседневной жизни. Дразнилки по мощности воздействия несопоставимы с замечаниями, наставлениями взрослых. Обычай дразнить развивает открытость, прямоту в отношениях, чувство юмора и терпение, а также способность не обижаться из-за мелочей и умение за себя постоять. Между тем, «мирилки» помогают детям избегать длительных ссор сложных психологических ситуаций.

«Поддевки» развивают быстроту реакции, наблюдательность, умение внимательно слушать. Прозвища способствуют развитию воображения и интереса к игре со словом.

Рассказчик анекдотов приобретает важный опыт речи, интонации, актерских навыков и тренирует память.

Через страшилки и «вызывания» различных персонажей школьники учатся преодолевать свой страх перед темнотой и потусторонним миром. Чтобы рассказать страшилку, нужно быть хорошим актером, уметь чувствовать свою аудиторию и контролировать ее эмоции.

«Специфичность детского фольклора состоит в том, что его художественность как преобладающее свойство, как правило, не выступает отдельно от педагогических функций, сообразных с формированием сознания и психики подрастающего ребенка, воспитанием у него нравственных устоев как личности»[7], — пишет В. П. Аникин.

Сатирические жанры школьного фольклора

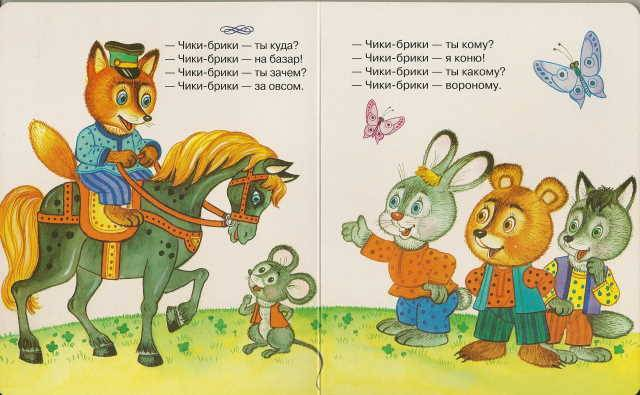

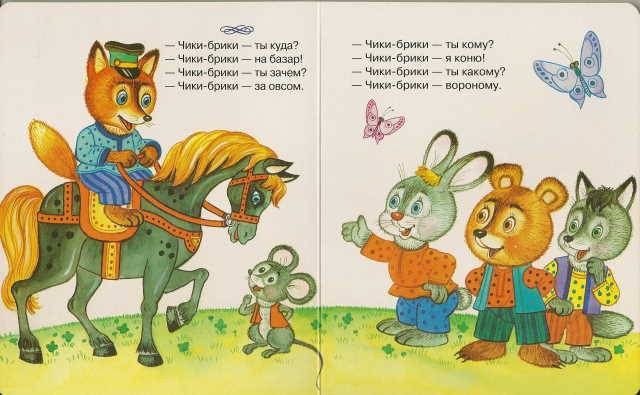

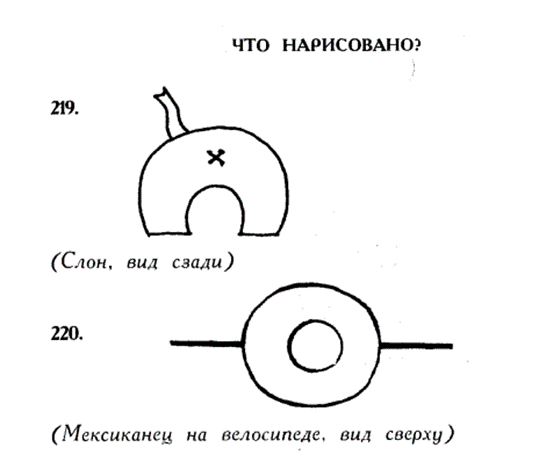

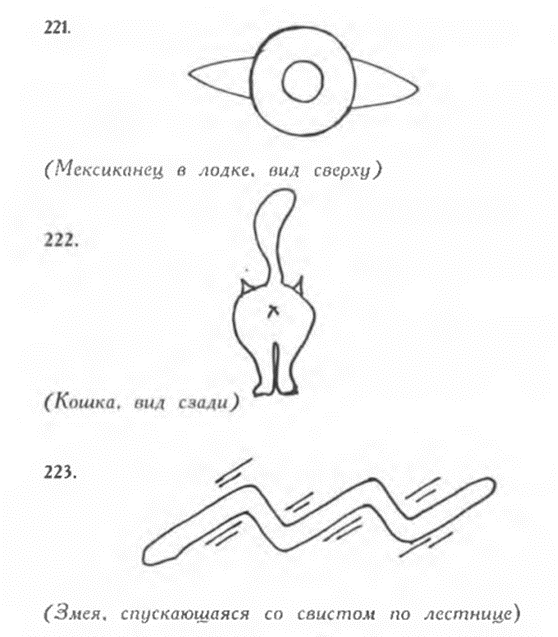

Классификация жанров приводится с опорой на работу М. Ю. Новицкой и И. Н. Райковой[8]. Это достаточно современная работа, опубликованная в 2002 году. В ней перечислены следующие жанры: игровой фольклор (кукольная игра в свадьбу, считалки, игры), детская сатира (поддевки, дразнилки, мирилки), «страшное» и таинственное (страшилки, антистрашилки, «вызывания»), детский юмор (детские анекдоты), загадки (традиционные загадки, шуточные вопросы, рисованные загадки, современные переделки традиционных загадок).

Школьный фольклор обладает своими особенностями. Для народного детского устно-поэтического творчества характерна ритмичность. Считалки, поддевки, дразнилки, мирилки и даже многие загадки обладают этим качеством.

Ведущий поэтический прием — олицетворение, наличие человекоподобных, антропоморфных персонажей. В страшилках оживают перчатки, занавески, туфли, в детских анекдотах присутствуют говорящие животные (Чебурашка, крокодил Гена, Колобок).

Произведения детского фольклора отличает ярко выраженное игровое и смеховое начало, именно поэтому в отдельную категорию можно выделить игровые, юмористические и сатирические жанры школьного фольклора.

Прозвища

Раздел о прозвищах написан с опорой учебное пособие Ф. С. Капицы, Т. М. Колядича[9].

Школьники с большой изобретательностью подходят к созданию различных прозвищ друг для друга и для учителей. Часто прозвища даются по фамилии. В сериале «Кадетство», который был популярен в начале «нулевых», подростки обычно обращаются друг к другу, используя прозвища, образованные от фамилий: Синицын — Синица, Сухомлин — Сухой, Макаров — Макар, Трофимов — Трофим. Перепечко — Печка. Они придумывают прозвища и для преподавателей: Кантемиров — Кант — Философ.

Прозвища могут даваться по внешности или по моральным качествам. Преподавателя математики кадеты называли БМП — Боевая машина Пехоты, Белова малость пришиблена. Это было связано с особенностями ее характера.

Смысл многих прозвищ и дразнилок прояснялся только при знакомстве с обстоятельствами, вызывавшими их появление. Преподавателя литературы в сериале «Кадетство» звали Палочка, потому что за недостаточно качественные ответы на уроке он всегда ставил в журнал «палочки», то есть единицы, которые можно было исправить на четверку, если очень постараться.

Поддевки

Дети любят дурачиться и играть, в том числе играть со словом. Это обусловило появление жанра поддевки.

Раздел о поддевках написан с опорой на работу М. Ю. Новицкой и И. Н. Райковой[10].

Несмотря на свою простоту и кажущуюся художественную бедность, поддевки несут в себе эстетическое начало. Однако композиция, диалогичность, объем, рифма и другие элементы определяются коммуникативной и познавательной функциями.

Стать жертвой поддевки-заманки может только тот, кто не в состоянии быстро оценить звуковое и смысловое членение речи («яско — тина» = «я — скотина» и т. д.). Эта несообразительность высмеивается поддевками.

Вот несколько примеров современных поддевок-заманок, опубликованные в социальной сети «Вконтакте»:

Скажи «арбуз», твой папа карапуз.

Скажи «ваза», поживи пока без газа.

Скажи «клей», выпей баночку соплей.

Скажи «подвал», тебя скелет поцеловал.

Скажи «подушка», твоя мать лягушка.

Скажи «ракета», ты директор туалета.

Поддевки искусственного диалога

Поддевки искусственного диалога имеют диалогическую форму и небольшой объем. Реплики очень краткие. За счет рифмы и эффекта неожиданности достигается эстетизация диалога.

Засунь четыре пальца в рот и скажи: «Солдат, дай мне пороху и шинели».

(Получается: «Солдат, дай мне по уху, и сильнее!»).

Поддевки естественного диалога

В отличие от ранее рассмотренных форм, для поддевок естественного диалога характерна внешняя невыделенность из речевого потока. Например:

Указывая собеседнику под ноги, спрашивают:

— Твой талон?

Когда наклонится:

— Спасибо за поклон!

Дразнилки

О жанре дразнилок подробно пишут М. Ю. Новицкая и И. Н. Райкова[11].

Дразнилки — короткие рифмованные песенки и стишки в форме развернутого прозвища человека, сатирически высмеивающие его недостатки, реальные и мнимые, или просто отличительные свойства, — существовали с незапамятных времен. Исследователи полагают, что обычай давать друг другу колкие и язвительные прозвища передался детям от взрослых. Однако детям не свойственны долгие ссоры и злопамятство: за «накалом страстей» следует психологическая разрядка, используются мирилки Ситуация и повод для обидных слов быстро забываются, однако удачно найденные образы и рифмы могут остаться, чтобы возродиться в другое время, по другому поводу.

Часть дразнилок обличает реальные недостатки детей: ябедничество, жадность, несамостоятельность мыслей и действий, нечестность, нерасторопность, нечистоплотность, вредные привычки, болтливость, распущенность и высокомерие.

Мадама Тюлюлю

Варила киселю.

Кисель варится,

Мадама хвалится!

Обычай дразнить развивает открытость, прямоту в отношениях. Но даже те дразнилки, которые нападают на ребенка «не за дело», а за физические недостатки, национальность, пол, высмеивают имя и фамилию (по существу, немотивированные с точки зрения взрослой логики), могут быть полезны как психологический тренинг и в то же время развивают чувство юмора и терпение, умение не обижаться по пустякам.

Дразнилки прививают ребенку способность постоять за себя, без которой не научишься общаться с равными на равных, не добьешься уважения к себе. Впрочем, традиция диалектична: пристрастие дразнить осуждается самой же дразнилкой («Дразнило — собачье рыло»).

Приведем некоторые примеры дразнилок.

1) Дразнилки по недостаткам:

Жадина, говядина, турецкий барабан! Кто на нем играет? Васька — таракан!

Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!

2) Дразнилки по именам:

Аркашка — Таракашка.

Жора — обжора.

Ирка — дырка.

Лариса — крыса.

Лиза — подлиза

Мирилки

В детстве все ругались несколько раз в день, но мирились так же быстро, используя те самые «волшебные мирилки». Эти стишки взрослые специально читают детям, чтобы они научились прощать друг друга после сильных ссор.

Мирись, мирись,

И больше не дерись.

А если будешь драться,

То буду я кусаться.

А кусаться — нипочем,

Буду драться кирпичом.

А кирпич сломается,

Дружба начинается.

Игровые жанры школьного фольклора

Считалки

В современных считалках используются образы из кинематографа, например, из фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов»:

Раз, два, Крюгер заберет тебя!

Три, четыре, закрывайте дверь в квартире!

Пять, шесть, Крюгер хочет всех вас съесть!

Семь, восемь, кто-то к вам придет без спросу!

Девять, десять, никогда не спите, дети!

Также встречаются персонажи диснеевских мультфильмов:

На золотом крыльце сидели

Мишки Гамми, Том и Джерри,

Скрудж Мак-Дак и три утенка,

Выходи, ты будешь Понка!

Если Поночка уйдет,

Скрудж Мак-Дак с ума сойдет!

В некоторых достаточно современных работах о детском фольклоре в качестве примеров приведены устаревшие считалки. Очевидно, что современные дети не пользуются пейджерами и скорее всего даже не знают значение этого слова. Такую считалку приводит Н. Г. Архипова в работе «Современный детский фольклор: особенности бытования». На этом примере мы видим, как быстро может устаревать и меняться лексика считалок:

Вышел Дэцл из тумана,

Вынул пейджер из кармана,

Пейджер пикнул и заглох,

Выходи из круга, лох!

(*Пейджер пикнул, Дэцл сдох;

Потому что Дэцл — лох).

Загадки

Классификации детских загадок уделили внимание фольклористы М. Ю. Новицкая и И. Н. Райкова[12].

1) Традиционные загадки.

Кто ходит на четырех ногах, кто — на двух, кто — на трех?

(Человек)

Не сажают, не поливают, сами вырастают!

(Волосы)

2) Шуточные вопросы.

Бежало 40 волков. Сколько у них ушей и (у шеи) хвостов?

(Ни одного: у шеи хвосты не растут)

Что стоит посереди Волги?

(Буква Л)

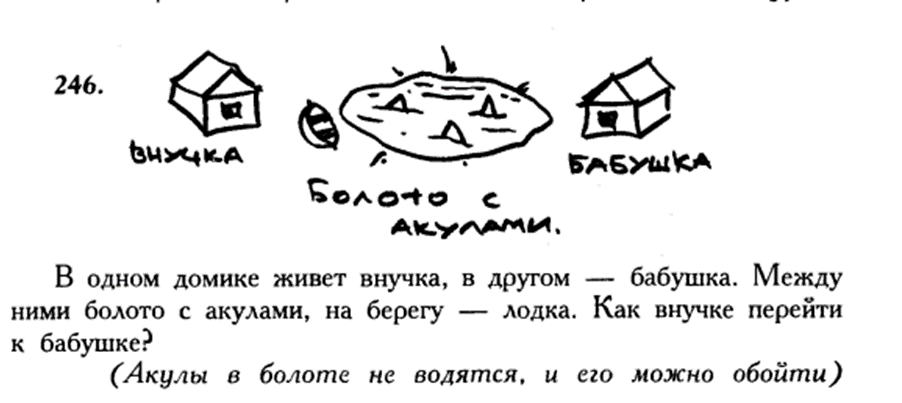

В) Рисованные загадки.

Г) Современные переделки традиционных загадок

Зимой и летом одним цветом. (Варианты отгадок: елка; крокодил; нос пьяницы; здание школы; доллар).

Висит груша, нельзя скушать. (Варианты отгадок: электрическая лампочка; боксерская груша; слабак на перекладине; тетя Груша повесилась).

Детский фольклор — это особая сфера детского творчества. Основной вид деятельности школьников — это игра, поэтому текстах школьного фольклора текст всегда соединен с какой-либо игрой.

В современном школьном фольклоре почти отсутствует жанр жеребьевых скороговорок, чаще используются считалки. Обычно ребенок знает одну-две считалки, не больше.

Игры

Одной из самых заметных форм школьного фольклора являются разнообразные. Дети любят веселиться и соревноваться между собой, это обусловлено особенностями их психологии.

Абсолютный перевес в игровом фольклоре современных детей приходится на игры, в которых слово выполняет функцию знака, команды, сигнального регулятора при полной редукции художественной функции. Это преимущественно игры спортивного типа.

Однако до сих пор еще популярны игры с развернутым игровым диалогом, такие, например, как «Садовник» и «Краски». Служебную роль, далекую от художественной функции, играет слово и в словесных играх, таких, как «Испорченный телефон», «Виселица», «Города».

В Игре «Садовник» каждый игрок выбирает себе имя — название цветка.

С помощью считалочки выбирается водящий, он становится «садовником».

Остальные игроки становятся «цветами», растущими на «клумбе».

Садовник произносит свою речь:

— Я садовником родился,

не на шутку рассердился,

все цветы мне надоели,

кроме «гвоздики»

(называет любой цветок из присутствующих на грядке)

«Гвоздика» тут же должна отозваться:

— Ой!

— Что с тобой?

— Влюблена

— В кого?

— В гиацинт! (тут игроку важно вспомнить какие еще цветы есть на грядке рядом с ним).

Гиацинт тут же должен отозваться:

— Ой!

Далее они с гвоздикой ведут такой же диалог и гиацинт должен вспомнить еще какой-нибудь растущий рядом цветок.

Если игрок не отозвался на имя своего цветка или не смог придумать в кого он «влюблен», он становится садовником и игра начинается сначала.

Игра «Краски» — еще одна игра с развернутым диалогом. Среди участников выбирают одного ведущего-продавца и одного покупателя-черта, остальные дети становятся красками. Продавец тихо (на ушко) говорит каждому какой цвет краски ему соответствует.

В магазин за красками приходит Черт и ведет следующий диалог с продавцом:

— Тук, тук!

— Кто там?

— Я черт с рогами, с пирогами, на лбу шишка, в кармане — жареная мышка!

— За чем пришел?

— За краской!

—За какой?

После того, как краска была названа и она присутствовала в магазине, чёрт расплачивался с продавцом хлопками по ладони. С последним ударом краска вскакивает и убегает, а чёрт в этот момент должен быстро произнести какие-либо обговоренные слова.

— Спасибо дружок, держи пирожок!

Как только черт произнес последнее слово краска останавливается. Черт должен прикинуть расстояние до убежавшей краски в шагах.

Вроде бы все просто, сказал сколько шагов — прошагал и если дотянулся черт до краски, то он выиграл. Но в этой игре есть свои хитрости. Шаги для черта не совсем обычные.

Шаги могут быть:

- обычные шаги,

- гигантские шаги,

- лилипутские шажки,

- шаги-кирпичики (пятка к носку),

- верблюжьи шаги (шаг и плевок).

Черту говорят какими шагами он должен шагать к краске. Если дошагал и дотронулся до краски, то черт сам становится краской.

Поэтика ужасного в школьном фольклоре

Страшные истории

Детские страшилки являются достаточно молодым жанром, который получил массовое распространение примерно в 1960-е гг. Они весьма популярны среди современных детей и подростков от 5 до 15 лет. По сути, это современные мифологические рассказы детей.

Если самые маленькие дети действительно верят во все, о чем повествуют страшные истории, то школьники воспринимают их как сказки. После 12 лет подростки редко воспринимают страшные истории всерьез и сознательно отрицают и разрушают чудесный мир.

В отличие от взрослой несказочной прозы детские страшные рассказы обладают стилистической однородностью и художественной оформленностью. Используются невербальные художественные средства: сила голоса, интонация, тембр, мимика, жесты.

Перечислим группы носителей страшного и ужасного в детских страшных рассказах.

Ø существа-маргиналии, представляющие собой часть целого (рука, глаза, голова, мясо, зубы);

Пример страшилки. «В одной деревне была гора, на которой водились ведьмы, поэтому она и называлась Ведьминой. В этой деревне еще была старая школа. Когда ее сломали, то нашли скелет, но без одной руки. Ее искали, но не нашли. Однажды дети пошли туда и увидели, что рука скелета летит прямо на них, они бросились бежать. Вызвали милицию и ночью стали следить, но никак не могли выследить куда улетает рука. И однажды увидели, что летит она на Ведьмину гору. Милиционеры пошли на эту гору и схватили всех ведьм. С тех пор в деревне нет ни одной ведьмы».

Ø предметы-маргиналии (пятно, дыра);

Пример страшилки. «Жили-были отец, мать, сын, дочь. На стене у них пятно появилось, большое. Мать терла, терла — не стерла. А ночью мать исчезла. На другой день отец трет, трет, трет — тоже исчез. Брат трет, трет — исчез. Дочь стала тереть — черт вылазит. Она говорит: „Ты что моих мамку, папку и брата съел?“ А он и говорит: „А что они мою лысину терли?“»

Ø предметы костюмирования (перчатки, чулки, туфли, парик);

Пример страшилки. «У одной девочки умерла мама, а перед смертью ей наказывала: „Не надевай белое платье и черные туфли“. Девочка не послушалась и на праздник надела. Пришли к ней гости и стали веселиться. А по радио говорят: „Девочка, девочка, сними черные туфли и платье!“. А девочка не снимает. Гости испугались и ушли. И кто-то позвонил в дверь. Девочка открыла, а там ее мать в гробу».

Обратите внимание! Мифологическое значение имеет в страшилках цвет, страшные сверхъестественные силы нередко начинают действовать с обретением цвета: обнаружили красное пятно, купили черный приемник, синие туфли, белый бант, завели зеленую пластинку и т. п. — и начались несчастья.

Ø ожившие кукла, статуя, портрет;

Ø тень, черные нитки, гроб на колесиках;

Ø предметы современной цивилизации (пластинка, радио).

Мысль о смерти у маленького ребенка ассоциируется с мыслью об уходе за пределы дома, поэтому, считают некоторые исследователи, предметы-вредители часто связаны с границами дома (окно, стена, дверь, пол, потолок).

Пример страшилки. «Девочка играла с подружками на улице. К ней подошла женщина и сказала: „Никогда не покупай голубых занавесок. Они приносят горе“. А девочка рассмеялась и убежала.

На следующий день девочка с бабушкой пошли в магазин. Бабушке очень понравились голубые занавески. Девочка забыла про запрет, и они купили эти занавески. Когда повесили занавески в спальне, все увидели на них небольшое черное пятно. Бабушка пыталась отстирать. А ночью раздался крик. Бабушка была мертвой, а на шее у нее были отпечатки черных пальцев.

Девочка позвонила в милицию. Милиция устроила засаду в квартире. Наступила ночь. Девочка, дрожа от страха, зашла в бабушкину спальню. Из пятна высунулась черная рука, потянулась к горлу девочки. Милиционер выстрелил в пятно, и оно стало красным. Это были заколдованные занавески той женщины, которая предупреждала девочку».

«Вызывания» персонажей

Большинство вызываемых персонажей — герои книг, фильмов и мультфильмов, некоторые восходят к народной демонологии или порождены фантазией детей.

Их мифологизированные описания представляют собой плод более свободной фантазии, чем страшилки, скованные строгой сюжетной схемой. Участников привлекает проникновение чудесного в обыденное течение жизни, они жаждут прикоснуться к нему, преодолевая страх перед таящейся неизвестной опасностью.

Дети младшего школьного возраста, как правило, верят в существование демонологических персонажей, невзирая на скептицизм и даже насмешки взрослых, стараясь просто не посвящать их в свою тайну. Для старших детей «вызывания» персонажей — это просто игра.

В этом жанре ритуально-игровое начало почти вытеснило словесную сторону. «Вызывания» — явление синтетическое: в нем неразрывны предметная атрибутика (зеркало, вода, конфетки, нитки, игральная карта, губная помада, фломастеры и др.), действия, условия исполнения (в темноте, без взрослых) и короткая словесная формула.

Дети, оторванные от крестьянской среды, создают новую мифологию. Например, Пиковая Дама становится одной из правительниц загадочного Карточного Королевства. Червонный Валет, в которого она была влюблена, жестоко обманул Пиковую Даму. Пиковая Дама умерла, но ее дух не может успокоиться. Он уже убил Червонного Валета и Даму червей и продолжает творить злые дела.

Чтобы вызвать Пиковую Даму, нужно дождаться, когда дома никого не будет, выключить свет и остаться в полной темноте. Затем на зеркале нужно нарисовать лесенку. Согласно легенде, лесенку нужно вовремя стереть, иначе случится беда.

Обряд «вызывания» Пиковой Дамы напоминает святочный обряд гадания перед зеркалом.

Садистские стишки

Совсем молодым (время возникновения — середина 1970-х гг.), но уже популярным, массовым жанром детской иронической поэзии с яркой печатью черного юмора стали «жестокие» (садистские) стишки. Детям это определение незнакомо.

Садистские стишки возникли на основе частушек, позаимствовав у них характерный ритм.

Предположительно, причиной возникновения садистских стишков стали слишком большие объемы официоза, пропаганды, всевозможных инструкций и нравоучительной классической литературы, превративших учебу в школе в ужасную скуку.

В 1990-е годы жанр стал терять популярность, но все еще достаточно известен, эти тексты цитируются по памяти. Старшее поколение, чье детство и юность пришлись на 1970–1980-е гг., с любовью относится к данному жанру.

Два грибника заблудились в лесу.

Долго кричали «Ау!» да «Ау!».

Сыт и доволен остался медведь -

Нечего было так громко шуметь.

Маленький мальчик залез в холодильник,

Маленькой ножкой нажал на рубильник.

Быстро замерзли сопли в носу.

Нет, не доест он свою колбасу.

Маленький мальчик на хмуром рассвете

Крысу живую закрыл в туалете.

Первым вошел туда папа… Бедняжка!

Без ягодиц ему жить будет тяжко.

Завуч поймал второгодника Васю,

К стенке гвоздями прибил его в классе.

По анатомии скоро урок -

Будет иметь экспонат педагог.

Мальчик, трибуны, большой стадион.

Громко он крикнул «Зенит — Чемпион»

Сломаны череп и два позвонка -

Много болельщиков у Спартака.

Юный солдатик стоял в карауле,

Метко в кого-то всадил он три пули.

Тихо на землю пришелец упал -

Жаль, что пароля не знал генерал.

Мальчик конфету нашел под ногами

(Яд в шоколад был подмешан врагами).

Взял, откусил — и мальчонки не стало.

Не поднимайте с земли что попало!

Юмористические жанры школьного фольклора

Анекдоты

Еще одним элементом школьного фольклора являются шутки и анекдоты. Школьники любят придумывать и рассказывать друг другу смешные истории, которые часто основаны на школьных ситуациях или забавных случаях из жизни учеников. Анекдоты созданию веселой и непринужденной атмосферы, а также помогают школьным товарищам сплотиться.

Есть основания для выделения детского анекдота как возрастной жанровой разновидности, еще практически не изученной. Это не отдельный жанр, так как для него характерны все формально-содержательные особенности анекдота вообще. Не случайно усвоение детьми этой традиции, приятие анекдота как своего: ведь драматизм, парадоксальность и пародийность — неотъемлемые свойства поэтики всего детского фольклора.

По наблюдениям собирателей, подавляющее большинство современных детских песен и стишков носят пародийный характер и имеют шутливую, ироническую направленность. Почти все они ориентированы на тот или иной источник: литературный, музыкальный, учебный (пародируются правила, законы), реже фольклорный.

О. Ю. Трыкова[13] выделяет следующие основные образно-тематические группы детских анекдотов:

1. Анекдоты про животных.

2. Сказочные анекдоты (про Колобка, Бабу-Ягу и др.).

3. Сказочно-литературные анекдоты (про Красную шапочку, Серого волка и др.).

4. Литературно-кинематографические анекдоты (про крокодила Гену и Чебурашку, Винни-Пуха и Пятачка, Малыша и Карлсона и др.).

5. Анекдоты про детей (про Вовочку и др.).

Антистрашилка — пародия на страшилку

Страшилки создают атмосферу страха и тревоги. Они часто рассказываются друг другу в темной комнате, поздно ночью. Цель страшных историй — пугать и вызывать мистический страх у слушателей.

Антистрашилки — это легкие и смешные рассказы, которые разряжают напряжение и страх, вызванные прослушиванием страшилок. Они часто основаны на противоположных сюжетах и создают расслабленную и веселую атмосферу. В антистрашилках может идти речь о дружелюбных призраках, забавных монстрах или воплощениях обычных предметов. Они часто используются как ответ на страшилки, чтобы снять накопившееся напряжение и поднять настроение.

Страшилки и антистрашилки имеют важное значение в культуре детей и подростков, так как они позволяют им выражать свои чувства и эмоции. Они развивают воображение, смекалку и чувство юмора. Эти жанры фольклора также играют роль в социализации детей, так как они помогают детям сблизиться и стать хорошими друзьями.

Приведем несколько примеров антистрашилок.

Сидит девочка, слушает радио. Вдруг страшный голос говорит: «Девочка, спрячься, гроб на колёсах ищет тебя!» Девочка испугалась, ищет, куда спрятаться.

— Девочка, гроб на колёсах тебя нашёл!

Девочка залезла в шкаф.

— Девочка, гроб въехал в твою квартиру!

Гроб въехал, стал ездить по квартире. Девочка нашла сумку с чем-то тяжёлым и запустила в гроб. Он раскололся, оттуда вылезает Кощей Бессмертный и ворчит:

— Только себе тачку купил, и тут же она сломалась! Всё: отныне только Жигули, а не БМВ!

Добрилка — пародия на жестокий стишок

Совсем недавно традиция выработала новый жанр, являющийся пародией уже на жестокий стишок, — это так называемая добрилка («хэппиэндовка»). Этот жанр имеет литературное происхождение, однако он органично вписывается в детский фольклор. Первые образцы добрилок были созданы юмористом Вадимом Томиным.

Пример добрилки:

Какой-то мужчина с большим топором

К мальчишке подкрался: «А ну-ка, идем!»

Стуки и крики слышны со двора:

Папа с сынишкою колют дрова.

«… Вдруг в двенадцать часов ночи конфеты, которые Маша в магазине купила, начали сами разворачиваться и есться!

А из кухни неожиданно появилась Коричневая Рука и стала девочку шоколадом кормить! Час ест девочка, другой — нет сил у нее больше, а Рука все толкает и толкает ей в рот коричневые шоколадные конфеты, и ласково по щеке треплет!..»

Детские тайные языки

В возрасте от семи до двенадцати лет дети активно ищут свое место в обществе, учатся взаимодействовать с коллективом. Подростки стремятся отделить от мира взрослых и создать свой быт и социальные отношения, установить собственные обычаи и права.

Как и многие другие жанры детского фольклора, тайные языки[14] имеют древнее происхождение. Немецкий этнолог Л. Фробениус первым написал о существовании тайных языков для общения между членами закрытых возрастных групп. После Фробениуса этнологи многих стран собрали внушительный материал и доказали, что внутри таких союзов часто возникают тайные языки. Было даже выявлено параллельное существование языков мужчин и женщин внутри одного племени.

М. Мид первой обратила внимание на существование тайных детских языков. Она же указала, что причина их возникновения лишь отчасти обусловлена подражанием взрослым и что необходимо учитывать и стремление подростков к самостоятельности. Исследовательница определила основную функцию детских языков как сокрытие важной информации от посторонних. В то же время М. Мид считает, что наличие тайного языка еще не означает существования какой-либо организационной группы. Мнение М. Мид подтверждается работами более поздних исследователей.

О детских языках, распространенных в России, первой написала О. И. Капица в программах для собирания детского фольклора. В письме к Г. С. Виноградову от 8 февраля 1926 года она просит его заняться изучением данной проблемы. Г. С. Виноградов прежде всего показал живое бытование детских языков, считая, что главное — зафиксировать материал, а научное его изучение — дело будущего. Г. С. Виноградов отметил, что основной задачей является фиксация материала, а его научное изучение будет происходить в будущем. Он также предложил О. И. Капице представить подробную историю изучения детского языка, чтобы читатели могли лучше понять, как и что можно делать для наблюдения над детской речью. Однако работа Г. С. Виноградова «Детские тайные языки. Краткий очерк», написанная в 1929 году, по сей день остается практически единственным исследованием детских языков. Он опирается на работы Г. С. Виноградова, так как только М. В. Осорина частично затронула эту проблему в своей статье.

Детские тайные языки обычно используются детьми в возрасте от семи до тринадцати лет. Г. С. Виноградов[15] отмечает, что такие языки характеризуются развитием коллективного начала, общественной жизни, обособлением от жизни и быта взрослых. Стремление подражать взрослым в сочетании с маргинальным положением, которое занимают дети, является причиной того, что источниками детских языков часто становятся «языки» различных маргинальных сообществ. В то же время детские тайные языки отличаются от языков тайных и преступных сообществ, хотя могут содержать элементы, заимствованные из этих языков.

Художественная и мемуарная литература содержит множество примеров детских тайных языков, используемых для игры и общения. Например, в книге Т. Янсон «Шляпа волшебника» путники Тофсла и Вифсла используют специальный язык, известный только тофслам и вифслам: «Онсла заманивает наела», «Самсла ты крысла!», «Морра идетсла»!

Как правило, тайные языки формируются путем добавления к обычным словам специальных аффиксов, таких как окончания, приставки и суффиксы. Например, в языке «цу» слово «читать» становится «читацу», а «мама» — «мамцу». Это самый распространенный способ образования тайных языков.

Иногда привычные слова разделяются на примерно равные части, между которыми вставляются вводные или надставные слоги в определенном порядке.

Существуют и другие разновидности детских языков. Например, обратные языки, где происходит более сложная перестановка звуков или слогов. Обычно такие языки появляются в профессиональной среде, а затем дети осваивают их через игру. Один из примеров — Тарабарский язык, где первые десять согласных заменяются последними десятью согласными алфавита. Г. С. Виноградов связывает возникновение этого языка с обучением в бурсе.

Г. С. Виноградов также выделяет книжные языки, возникающие под воздействием литературных произведений, таких как книги Э. Сетона-Томпсона «Маленькие дикари», поэма «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло, романы Ф. Купера, П.И. Мельникова-Печерского. Однако Г. С. Виноградов считает, что основной способ сохранения детских языков — передавать их от одного поколения к другому. Он приводит примеры такой передачи, отмечая, что для этого детский язык должен быть непонятным для посторонних и достаточно сложным, чтобы его могли овладеть новые члены группы. Он также отмечает, что язык должен быть удобным для быстрого произношения, звучным и ритмичным.

Анкеты

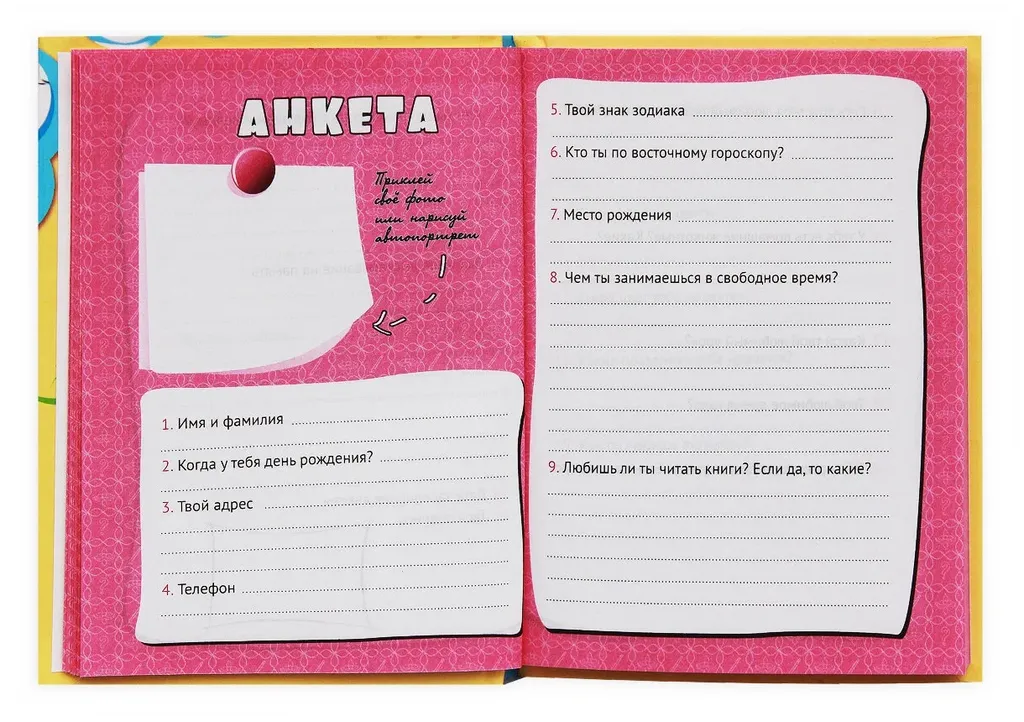

В 1980-х — 1990-х анкету-тетрадь имела практически каждая девочка. Подобная традиция зародилась еще в XIX в., когда поэты подписывали альбомы барышням, но в конце XX-го века альбомы видоизменились.

Теперь их роль выполняли толстые «общие» тетради, в которых можно было найти: вырезки из газет и журналов с изображениями любимых актеров; лирические стихи (как известных поэтов, так и написанные самими девушками); фразы «о смысле жизни»; засушенные цветы; различные рисунки, выполненные фломастерами; «секретики» (тайные записки, спрятанные в складном конверте); «гадалки» и, конечно же, саму анкету.

Количество вопросов в анкете зависело от фантазии ее владелицы. Всегда были обязательные вопросы об имени, прозвище, номере школы и дне рождения. А затем следовали: любимые цветы и цвета, любимые имена и праздники, любимые актеры и актрисы, а также все, что можно только представить. В тетради было несколько копий анкеты, чтобы ее можно было заполнить нескольким людям. Копия была украшена цветами, рисунками, наклейками, или вопросы анкеты писались определенным цветом фломастера.

Девушки раздавали анкеты только самым близким подругам. Затем ответы анализировались и обсуждались. Особенно если были заполнены вопросы о том, кто им нравится или в кого они влюблены.

Граффити

Теме граффити уделили внимание Ф. С. Капица и Т. М. Колядич[16].

Граффити — это синкретический жанр, который сочетает изобразительное и словесное искусство.

Жанр граффити появился давно. Впервые были обнаружены на древних египетских и античных памятниках, а также на предметах быта. Некоторые исследователи считают их предшественниками современных настенных объявлений.

Археологи выделяют особую группу надписей, в которых тексты имеют священное значение. Например, фрагменты молитв, выцарапанные на орудиях пыток во время европейской инквизиции, или тексты, которыми покрывались одежда и капюшоны приговоренных к казни. В древней Руси также существовали граффити, найденные на стенах храмов.

Во время Великой Отечественной войны на снаряды и авиабомбы также наносили подобные надписи. Слова «По Гитлеру!» или «За Сталинград!» повышали моральное воздействие выстрела.

Следы подобного восприятия нацарапанного текста отчетливо видны в современных адресных граффити: «Люблю тебя, моя Татьяна», «Я ненавижу 171 гимназию!», «Спартак — мясо».

В современной культуре о граффити заговорили с конца 1950-х годов. Они стали средством самовыражения «бунтующей молодежи» 1960-х, оставлявших надписи на стенах домов, монолитных оградах, в метро, туалетах, на лестничных площадках. Именно подобные надписи стали воспринимать как факт фольклора, поскольку им свойственна анонимность, коллективность и вариативность.

С тех пор как граффити стали составляющей молодежной культуры (исполнителями надписей являются молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет), сферы бытования данного вида творчества четко ограничены. Надписи делаются представителями определенной команды специальными красками-распылителями.

М. Л. Лурье проводит следующую тематическую классификацию граффити: музыкальные («Битлзы — навсегда!»), спортивные, политические («Русские идут!»). В них нередко фиксируется личность пишущего: «Ну что, опять стерли, обломались?», «Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг?» Нередко они безграмотны и даже включают элементы бранной лексики.

Тематика граффити, авторами которых является молодежь школьного возраста соответствует другим видам школьного фольклора. В них преобладают настроения неприятия окружающего мира, хотя тема активного протеста звучит слабее, чем, например, в пародиях. Надписи, представляющие собой отдельные слова, словосочетания или законченное предложение отличаются большой категоричностью, даже лозунговостью («Анархия — мать порядка»). Именно в подобных текстах встречаются скабрезные и непристойные мотивы. Можно отметить граффити, воспроизводящие фрагменты школьного словаря («зимовье зверей»), популярных объявлений («Товарищ, не пиши глупостей!»).

В граффити, представляющих по форме фразовое единство, можно отметить четкую тенденцию к анализу взаимоотношений с окружающим миром: «Мотыльки летят к свету в надежде согреться, но свет холодный, если он не от огня. А когда свет от огня, они подлетают слишком близко и сгорают. Так будет и с нами». Иногда в граффити звучит неприкрытая ирония: «Выпадая из окна, оглянись по сторонам, если кто-нибудь внизу, есть опасность, что спасут», «Хочешь ходить — отращивай крылья».

Широкое распространение граффити в больших городах, разнообразие надписей заставляет относиться к ним не только как к хулиганской выходке, но и как к явлению молодежной культуры.

Школьный фольклор постоянно изменяется

Тексты школьного фольклора постоянно эволюционируют. То, что было популярным еще 25 лет назад, сегодня может показаться устаревшим. В нашей статье мы использовали примеры текстов школьного фольклора, опубликованные в соцсетях и на развлекательных сайтах, так как существующие примеры из научной литературы показались нам несколько архаичными.

Хотя система жанров школьного фольклора лишь незначительно изменилась за последний век, тексты и лексика значительно претерпели серьезные изменения. К примеру, в книге «Русский детский фольклор»[17] (2002) приводится вариант детской поддевки: «Засунь четыре пальца в рот и скажи: „Солдат, дай мне пороху и шинели“. (Получается: „Солдат, дай мне по уху, и сильнее!“)». Современные школьники не говорят на таком языке. Актуальность нашей работы заключается в том, что мы проанализировали современные фольклорные тексты.

Одной из задач нашей работы было исследование семантики текстов школьного фольклора. Школьный фольклор является отражением мыслей, эмоций и потребностей детей школьного возраста. При изучении смыслов фольклорных текстов, мы обратили внимание на ярко выраженный игровой и комический характер.

Анализируя систему жанров школьного фольклора, мы обнаружили, что большинство жанров относится к категориям «юмористических», «сатирических» и «игровых». Даже «страшные истории» содержат элементы юмора, так как они преувеличивают «ужасное» до абсурда и гротеска.

«Вызывания» персонажей больше напоминают игру, чем серьезный обряд. Даже если дети испытывают страх, они все равно воспринимают происходящее как развлечение.

Во второй половине XX века система жанров школьного фольклора немного изменилась, появились новые жанры, такие как граффити, страшилки, антистрашилки и жестокие стишки. Граффити стали формой борьбы за личностную свободу и самовыражение, на появление жанра повлияла атмосфера «оттепели» и последовавшего за ней «застоя». Страшные истории существовали и раньше, к примеру, в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» крестьянские дети рассказывают друг другу страшные истории о мифологических фольклорных персонажах. В современных страшилках персонажи изменились, потому что сегодня дети мало знакомы с традиционным деревенским фольклором.

Что касается «жестоких стишков», мы не можем однозначно сказать, с чем связано их появление. Возможно, здесь сыграли роль страшные события Великой Отечественной войны, и жестокие стишки — это способ справиться со страхом перед этими тяжелыми событиями.

Ссылки на источники

[1] Мельников М. Н. Русский детский фольклор. М., Просвещение, 1987.

[2] Детский фольклор / сост. Новицкая М.Ю., Райкова И.Н. М.: Русская книга, 2002.

[3] Аникин В. П. Русское устное народное творчество. М.: Высшая школа, 2004. С. 559.

[4] Петрова А. А. Частушка и садистский стишок: память жанра. Источник: виртуальный. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chastushka-i-sadistskiy-stishok-pamyat-zhanra-verbalnoe-virtualnoe-vizualnoe/viewer. Дата обращения: 09.11.2023.

[5] Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001.

[6] Архипова Н. Г. Современный детский фольклор: особенности бытования. Источник: виртуальный. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-detskiy-folklor-osobennosti-bytovaniya/viewer. Дата обращения: 07.11.2023.

[7] Аникин В. П. Русское устное народное творчество. М.: Высшая школа, 2004. С. 43.

[8] Детский фольклор / сост. Новицкая М.Ю., Райкова И.Н. М.: Русская книга, 2002.

[9] Капица Ф.С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор: учебное пособие. Источник: электронный. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/К/kapica-fedor-sergeevich/russkij-detskij-foljklor-uchebnoe-posobie/10. Дата обращения: 05.11.2023.

[10] Детский фольклор / сост. Новицкая М.Ю., Райкова И.Н. М.: Русская книга, 2002.

[11] Детский фольклор / сост. Новицкая М.Ю., Райкова И.Н. М.: Русская книга, 2002.

[12] Детский фольклор / сост. Новицкая М.Ю., Райкова И.Н. М.: Русская книга, 2002.

[13] Трыкова О. Ю. Детский фольклор: Страшилки, анекдоты, «садистские стишки». Ярославль: Лия, 1998

[14] Капица Ф.С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор: учебное пособие. Источник: электронный. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/К/kapica-fedor-sergeevich/russkij-detskij-foljklor-uchebnoe-posobie/10. Дата обращения: 05.11.2023.

[15] Виноградов Г. С. Детские тайные языки. Краткий очерк. Источник: электронный. URL: https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200501604. Дата обращения: 06.11.2023.

[16] Капица Ф.С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор: учебное пособие. Источник: электронный. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/К/kapica-fedor-sergeevich/russkij-detskij-foljklor-uchebnoe-posobie/10. Дата обращения: 05.11.2023.

[17] Детский фольклор / сост. Новицкая М.Ю., Райкова И.Н. М.: Русская книга, 2002.