М. А. Булгаков «Белая гвардия»: тайна изразцовой печи

Когда мы открываем роман М. А. Булгакова «Белая гвардия», мы видим странные надписи и диалоги на изразцовой печи[1]. Темы самые разнообразные — заметки об исторических событиях, любовные записки, приглашения в театр, карикатуры на сторонников Петлюры и даже совсем несуразные и абсурдные надписи.

Зачем Турбины все это писали?

Современному читателю остается совершенно непонятным, почему взрослые интеллигентные люди так уродуют свою печь.

Вряд ли вы сами стали бы что-нибудь писать на стенах в своей квартире.

Но оказывается, что Булгаков следует давней письменной традиции — традиции создавать сюжетные изразцы с надписями.

Сюжетные изразцы с надписями появились в России еще в XVII в.

XVII в. — это Раннее Новое время, переходный период между Средневековьем и XVIII в. В коллекции Государственного исторического музея[2] также есть несколько изразцов XVII в. На рельефных муравленных изразцах мы видим сюжеты из приключенческих и исторических повестей, а также сюжеты на религиозные темы. Рассмотрим надписи на этих изразцах.

Надпись «Бова с Полканом бьется» дополняет изразец с сценой сражения двух воинов. Полкан — это кентавр, у него наполовину лошадиное и наполовину человеческое тело. «Повесть о Бове королевиче» — появилась на Руси в XVII в. Она восходит к французским сказаниям о подвигах рыцаря Бово д’Антона[3]. Жанр приключенческой повести постепенно появляется в древнерусской литературе лишь в XVII в.[4] В Средневековое время были допустимы лишь тексты на религиозные темы, а также различные жанры деловой письменности. Вымысел, развлечение — все это не принималось средневековым сознанием.

На этой же группе изразцов из Государственного исторического музея мы можем увидеть сцену из приключенческого романа «Александрия» о походах Александра Македонского. Слева изображено некое войско, несколько воинов поднимаются по приставным лестницам на стены крепости, в то время как другие солдаты заряжают пушки. Надпись на изразце гласит: «Приступает». Вражеское войско подступает к стенам города.

Здесь же присутствуют и изразцы на религиозные темы. Например, сюжетный изразец с надписью «Бысть видение сие в Царьграде». На изразце изображен бой орла и змеи. По преданию, поединок Орла и Дракона (или же Змея) наблюдался в вечернем небе в день основания Царьграда[5]. Видение трактуется как борьба христиан с мусульманами, где Орел символизирует христианское знамение, а Змей — мусульманское.

XVIII век — Петр I

В XVIII в. традиция создания сюжетных изразцов с надписями сохраняется. Но это уже гладкие расписные изразцы, они же живописные[6].

В 1709 году по указу Петра I велено было делать живописные изразцы «на манер галанских». Такие гладкие, белые с синей росписью делфтские плитки видел молодой царь во время путешествий в Европу в 1697–1698 годах.

Классический голландский изразец — это гладкая плитка, покрытая непрозрачной белой эмалью с росписью в сине-голубых красках. Роспись отличается тонкостью линий и подробностью деталей.

Печь Покровского собора. XVIII в.

Изразцы из Голландии были сине-белыми. В России создаются сюжетные изразцы и других цветов. Используется коричневый, зеленый и желтый[7]. Например, в Покровском соборе находится удивительная изразцовая печь XVIII в. Все изразцы сюжетные, с надписями, и выполнены они в зелено-коричневой гамме[8].

В XVIII в. печь превращается в чудесную книгу с подписями и иллюстрациями. Можно сказать, что печь становится носителем коммуникативного начала.

Какие сюжеты могли быть изображены на изразцах?

В XVIII в. печь превращается в чудесную книгу с подписями и иллюстрациями. Можно сказать, что печь становится носителем коммуникативного начала.

В книге «Сад ценинного искусства» мы читаем:

- На сюжетных изразцах изображаются занимательные истории из городской и сельской жизни.

- Рисунки часто дополняются пояснениями и нравоучениями.

- Часто герои предаются музицированию или развлекаются иными утонченными способами[9].

- Изразец отражает в себе важные особенности культуры и мышления XVIII–XIX вв.

Что же было написано на изразцовой печи в доме Турбиных?

Булгаков как будто бы прочитал книгу «Сад ценинного искусства», потому что мы видим те же самые занимательные сюжеты из городской жизни и нравоучения.

Встречаются исторические сюжеты, подобные изразцы мы видели XVII в.

Также важна тема музицирования и изысканных развлечений. В доме Турбиных изразцовая печь также хранит надписи о посещении оперы «Аида».

Есть и весьма странная надпись «Июнь. Баркарола». Что же такое «Баркарола»? Это произведение П. И. Чайковского, которое входит в цикл «Времена года». То есть мы опять же видим, что возникает тема музицирования, которая была характерна для изразцов XVIII в.

Надписи на изразцах бывают ироничного и бытового характера. И Булгаков мастерски воспроизводит эту интонацию уходящей традиции.

Традиционная письменная традиция

Нужно сказать, что Булгаков часто обращается и к другим текстам, а не только к традициям «изразцовой книги». В его произведениях возникают образы Фауста, Гретхен, дьявола, Иуды, Понтия Пилата[10]. Булгаков пишет «Белую гвардию» в 1923 г., уже после революции. Революцию он не принимает. Создание новой культуры пролетариата кажется для него чем-то немыслимым. Писатель воспроизводит на страницах своих книг традиционную письменную традицию. Это помогает ему найти своеобразное утешение и обрести покой в душе.

Булгаков ориентируется на традицию XVIII–XIX вв.

Сюжет изразца напоминает нам о Турбиных, которые «увеселяют себя» посещением оперы. Надпись на их изразцовой печи гласит: «Леночка, я взял билет на Аиду».

На изразцах второй половины XVIII в. встречаются изображения людей на фоне природы, в духе литературы сентиментализма[12]. Сентиментализм сформировался под влиянием интереса к общественно-литературному учению Ж.-Ж. Руссо. Руссо провозгласил культ чувств, природы и «естественного человека». Подобные умонастроения эпохи нашли отражение и в изразцах.

Большое количество изразцов XVIII века собрано благодаря музею «Коломенское». Выездные экспозиции коломенских изразцов проводятся и в других музеях Московской области[13]. Также есть и виртуальные экскурсии, что очень удобно.

Изразец подписан: «Богат да глуп». Исследователи[14] полагают, что сюжет связан с освоением культуры европейских символов и эмблем через книгу с соответствующим названием — «Symbola et emblemata». В этой книге было изображение Фрикса на золотом овне.

Фриксу запрещено было оборачиваться, поэтому он сидит в такой странной позе. Античная традиция была непонятна русским людям, поэтому они пересадили Фрикса на козла, чтобы он больше походил на традиционного Иванушку-дурачка или Петрушку.

Корабли, сады, животные — на изразцах создается целый волшебный мир, живущий по своим особенным законам. Это иллюзорный, прекрасный мир, наполненный покоем и процветанием. Чувствуется некий элемент сказочности.

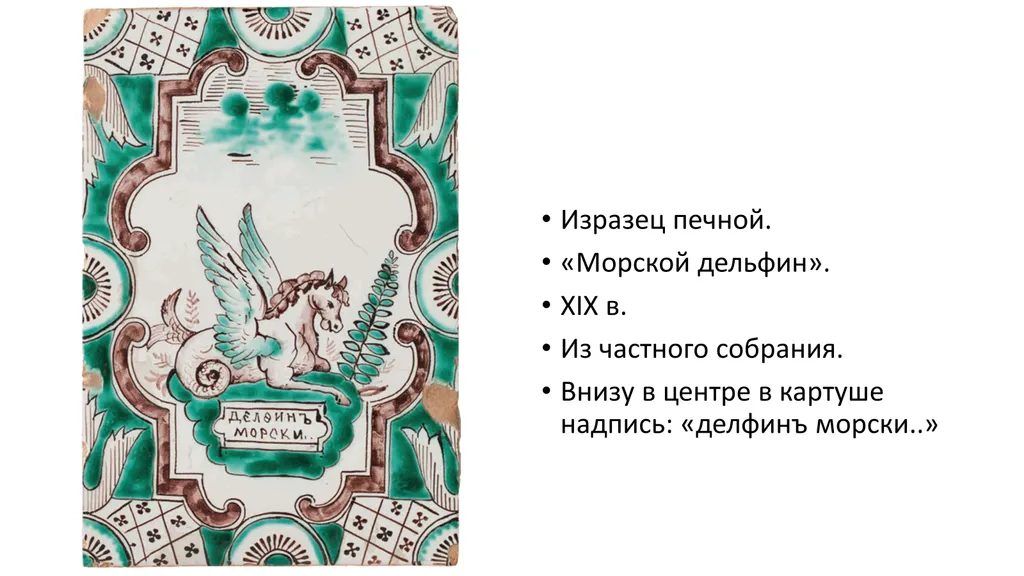

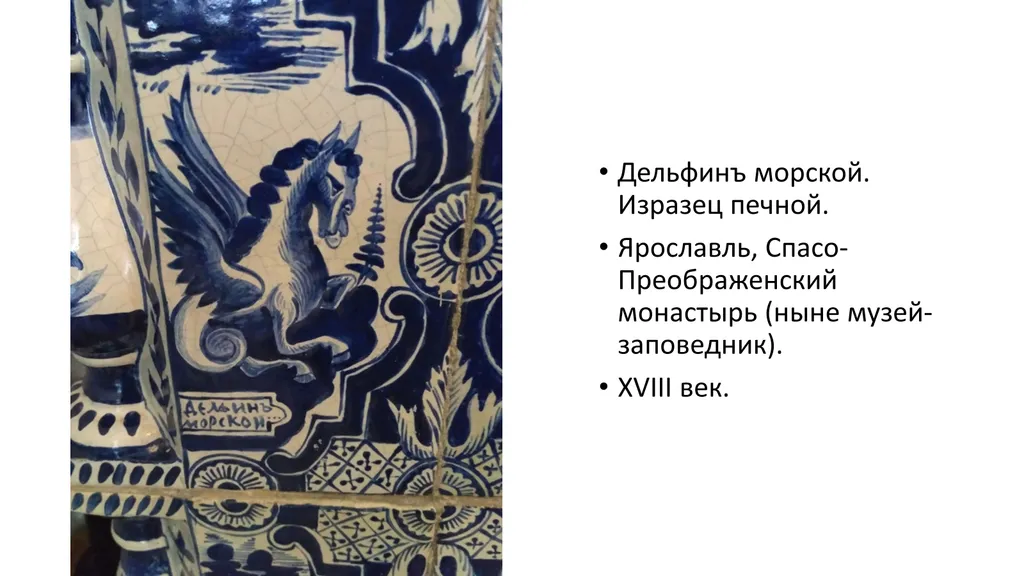

Сюжетные изразцы с надписями встречаются и в XIX в.

«Морской дельфин» — это странный пегас с рыбьим хвостом. Кстати, такое же изображение морского дельфина мы можем увидеть и на изразце XVIII в., который хранится в ярославском музее. Очевидно, что была некая традиция по созданию изображений.

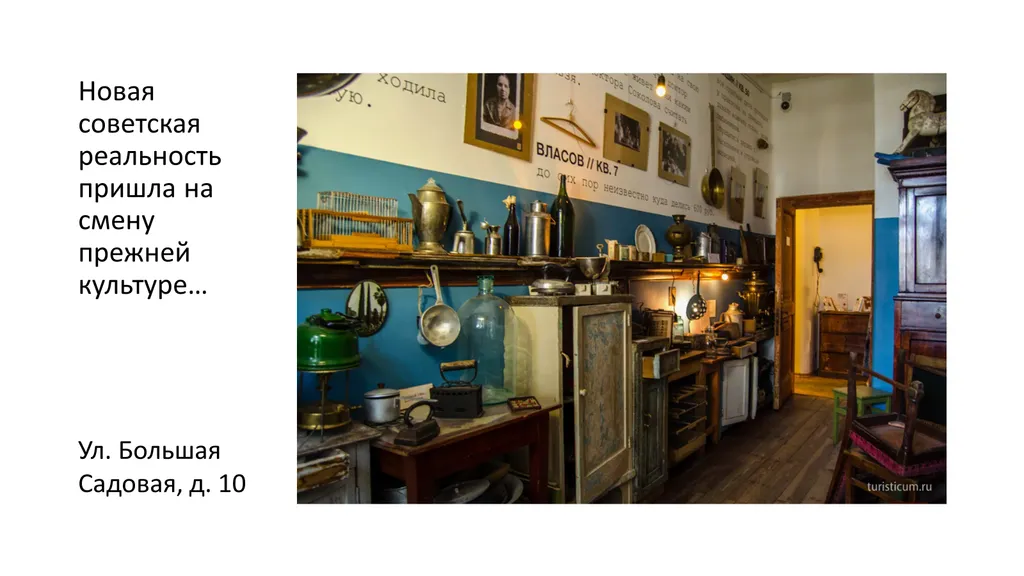

В начале XX в. богатая культурная традиция прошлого была разрушена

На печке в доме Турбиных все надписи также были смыты и осталась только одна: «…Лен… я взял билет на Аид…» Аид — это Ад, и именно в таком аду, в холодной коммунальной квартире, живя впроголодь, Булгаков и пишет «Белую гвардию».

А что произошло в XXI веке?

Нельзя не отметить, что традиция создания печных изразцов с надписями была по достоинству оценена в XXI в.

Сегодня есть ученые, которые их подробно исследуют, организуют выставки, издают каталоги.

Помимо этого, культура идет в массы. И все благодаря сотрудникам музеев.

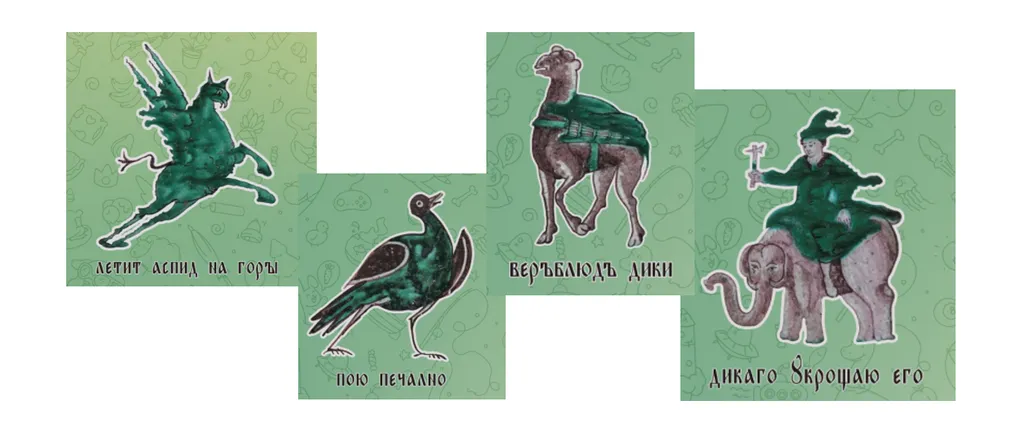

Помните, как мы говорили о чудесной печи Покровского собора, созданной в XVIII в.?

Сотрудники Покровского музея придумали милую и веселую коллекцию стикеров с этими изразцами. Они доступны в Telegram [15].

Подводя итоги, можно сказать о том, что в XVIII в. печные изразцы стали полноценным носителем коммуникативного начала, и эта традиция сохраняется по сей день.

Обратите внимание!

Где нас найти? Подписывайтесь на канал в Телеграм: https://t.me/rus_culture_koltsova.

Ссылки на источники

[1] Булгаков М. А. Белая гвардия. URL: https://azbyka.ru/fiction/belaya-gvardiya/.

[2] Сайт ГИМ. Изразцы архитектурные. Фрагмент изразцового фриза церкви Святой Троицы в Костроме. URL: https://nav.shm.ru/exhibits/639/?ysclid=ltdc13fhv759703485.

[3] Кузьмина В. Д. Повесть о Бове-королевиче в русской рукописной традиции. XVII–XIX вв. URL: https://facetia.ru/node/4355?ysclid=ltdc37h86g517160991.

[4] Ранчин А. М. Своеобразие древнерусской литературы. URL: https://portal-slovo.ru/philology/48250.php.

[5] Творогов О. В. Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-literatury-drevnej-rusi-tom-7/2.

[6] Коломенское. Виртуальная выставка «Московский изразец». URL: https://moskovskiy-izrazets-av.tilda.ws/page23775971.html.

[7] Там же.

[8] Официальная страница ГИМ в социальных сетях. URL: https://vk.com/wall-54878061_42174?ysclid=ltdcnf8bh892059699.

[9] Сад ценинного искусства / сост.: Г. В. Попов. URL: https://www.rublev-museum.ru/upload/iblock/345/Garden-of-Majolica-Art.pdf?ysclid=ltdcdfem6m414069661.

[10] Кольцова А. Л. Роль и формы гротеска в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. В. Маяковского, М. А. Булгакова. URL: https://moluch.ru/archive/474/104697/.

[11] Изразцы из каталога «Сад ценинного искусства». URL: https://www.rublev-museum.ru/upload/iblock/345/Garden-of-Majolica-Art.pdf?ysclid=ltdcdfem6m414069661.

[12] Словарь литературоведческих терминов.

URL: https://foxford.ru/wiki/literatura/sentimentalism.

[13] Далее изразцы приводятся по каталогу выставки Коломенского «Говорит и показывает. Сюжетные изразцы XVIII века». URL: https://www.mgomz.ru/ru/exhibition/govorit-i-pokazyvaet-suzhetnye-izraztsy-xviii-veka.

[14] Кузнецова О. А. Полет козла. URL: https://zelomi.ru/blog/poletkozla.

[15] Официальная страница ГИМ в социальных сетях. URL: https://vk.com/wall-54878061_42174?ysclid=ltdcnf8bh892059699.