Достоевский и мировая культура: картина Ганса Гольбейна в романе «Идиот»

Ф. М. Достоевский много пишет о человеческом духе. Его волнуют «вечные вопросы»: вопросы о существовании Бога и бессмертии души.

Совсем не случайно в романе «Идиот» появляется картина Ганса Гольбейна «Мертвый Христос в гробу» (1521-1522).

Это одно из самых страшных и дерзких произведений Гольбейна. Обычно мертвый Христос изображается величественным и спокойным, нетронутым тлением, а у Гольбейна Христос изображен максимально натуралистично. Многочисленные кровоподтеки, раны и следы от побоев создают гнетущее впечатление. Полуоткрытые остекленевшие глаза пугают и отталкивают. Известно, что Гольбейн писал эту картину с утопленника, и на теле действительно видны признаки разложения. В этой картине нет ничего божественного, перед зрителями лежит труп, одинокий в своей смерти (рядом нет никого из близких Христа).

Не имея богословского образования, мы не можем дать полноценный анализ мировоззрения Гольбейна. Но не остается никаких сомнений в негативном отношении Достоевского к этой странной и пугающей картине немецкого художника.

Цель — предостережение

Достоевский считал, что западная культура, особенно немецкая и французская, имеет большое влияние на русскую культуру и общество. Вот почему писатель хотел предостеречь своих современников от опасных западных идей.

Достоевский критиковал западную культуру за индивидуализм, рационализм и материализм, которые, по его мнению, приводят к потере духовности и нравственности.

Роман «Идиот» — это ответ Ренану на его книгу «Жизнь Иисуса»

В книге «Жизнь Иисуса» французский протестантский писатель Ренан изобразил Христа прекрасным мечтателем, добрым и по-детски наивным человеком, который при этом вовсе не является Сыном Божьим.

Достоевский читал эту книгу, и решил оспорить ее идеи в своем романе.

Князя Мышкина тоже нередко сравнивают с Христом, и при этом он всего лишь человек.

Благодаря своему глубокому, парадоксальному и мистическому Достоевский смог опровергнуть идеи Ренана. Мышкин не является Спасителем, ведь рядом с ним люди постоянно сходят с ума и гибнут.

Романы Достоевского — это романы идей

О романах Достоевского говорят, что это романы идей (идеологические романы). В его произведениях, сталкиваются идеи, теории, мировоззренческие принципы. Огромную роль играют напряженные диалоги героев между собой. В этих диалогах каждый высказывает свою заветную идею.

При этом визуальное описание действительности уходит на второй план. Любые значимые зрительные образы и описания даются опосредованно — через восприятие героев, с их слов или их глазами. Акцент переносится с самого изображения на то, как его воспринимают герои и чем оно для них является.

Давайте посмотрим, о чем говорят Мышкин и Рогожин, когда смотрят на картину Гольбейна:

— Это копия с Ганса Гольбейна, — сказал князь, успев разглядеть картину, — и хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу.

— А, на эту картину я люблю смотреть! — пробормотал, помолчав, Рогожин.

— На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину! Да от этой картины у иного вера может пропасть!

— Пропадает и то, — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин.

В романе есть еще один персонаж, который делится своими идеями, рассуждая о картине Гольбейне. Это Ипполит — восемнадцатилетний юноша, который смертельно болен чахоткой и не может смириться со своей скорой смертью. Ипполит говорит даже не о Христе, а о себе самом, обычном слабом человеке, который растерян и глубоко напуган.

Когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их?

Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, — в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себе глухо и бесчувственно великое и бесценное существо…

Картиною этой как будто выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой все подчинено… Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили каждый в себе громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. И если б этот самый учитель мог увидеть свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь?

Другая подобная картина рисуется Натальей Филипповной в ее письме к Аглае, в котором она объясняется своей сопернице в любви и уговаривает ее выйти за князя замуж.

Христа пишут живописцы все по евангельским сказаниям, я бы написала иначе: я бы изобразила его одного, — оставляли же его иногда ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького ребенка.

Можно предположить, что эти настойчивые монологи об одиночестве и покинутости были созданы Достоевским с целью опровергнуть идею западного индивидуализма. Сам Достоевский был православным христианином, он неоднократно говорил о том, что русская духовность и мораль являются более глубокими и истинными, по сравнению с западными.

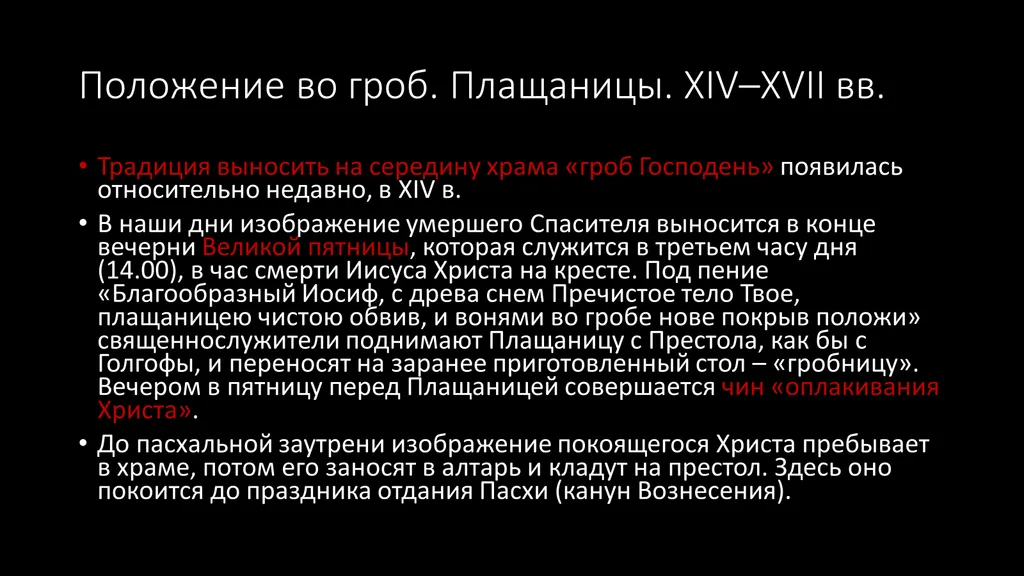

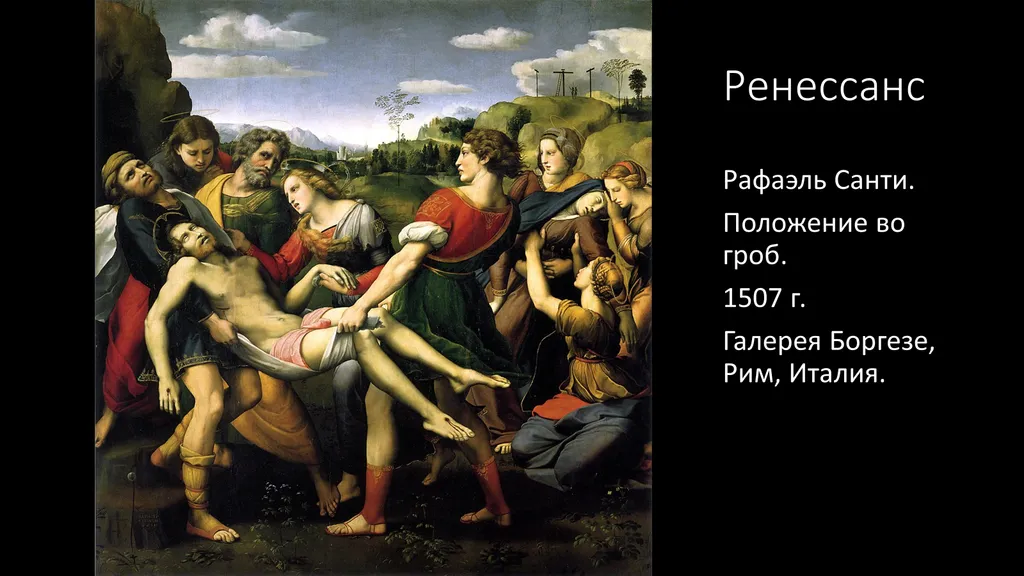

Иконография Положения Христа во гроб

Автор статьи не имеет богословского образования, и может лишь наглядно показать, как изображали Положение Христа во гроб в подлинно православной традиции.

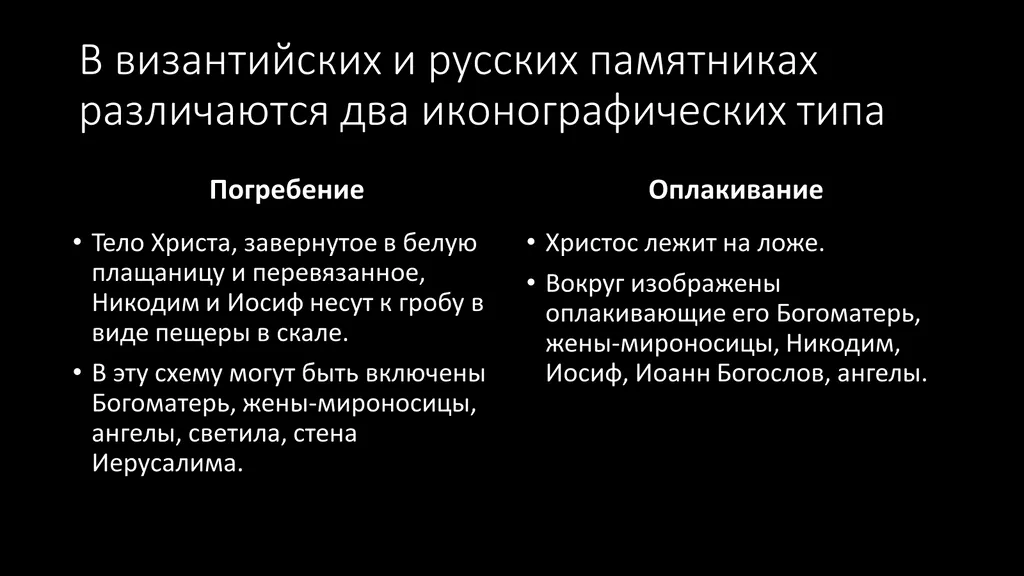

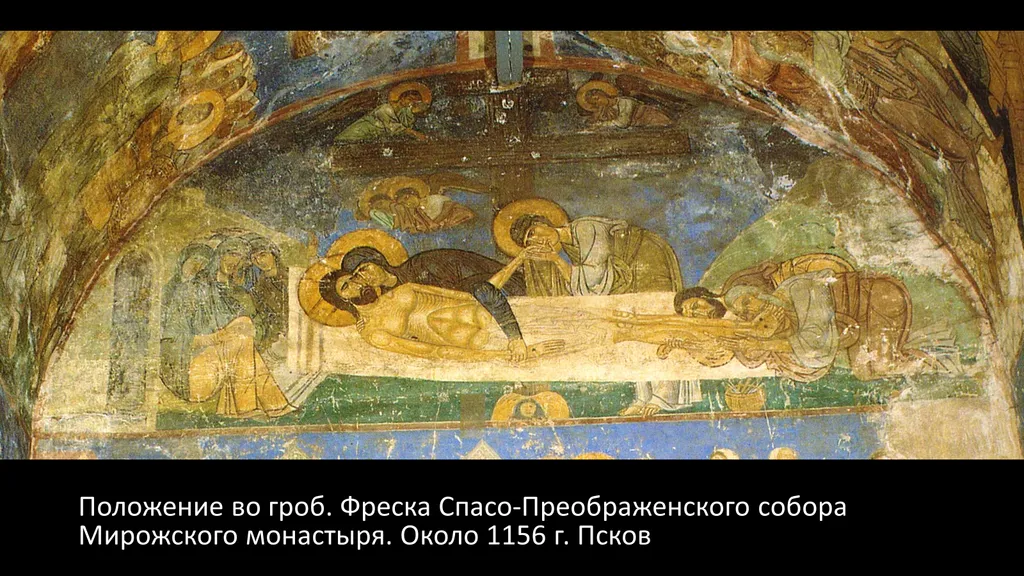

Первоначально сюжет «Положения во гроб» изображался в соответствии с евангельским текстом и отображал еврейский погребальный обряд. В центре композиции располагались Иосиф и Никодим, которые несли тело Христа, завернутое в белые погребальные ткани, ко входу в погребальную пещеру, выдолбленную в скале. В некоторых случаях рядом со Спасителем изображалась Богородица, идущая рядом или поддерживающая голову Иисуса Христа.

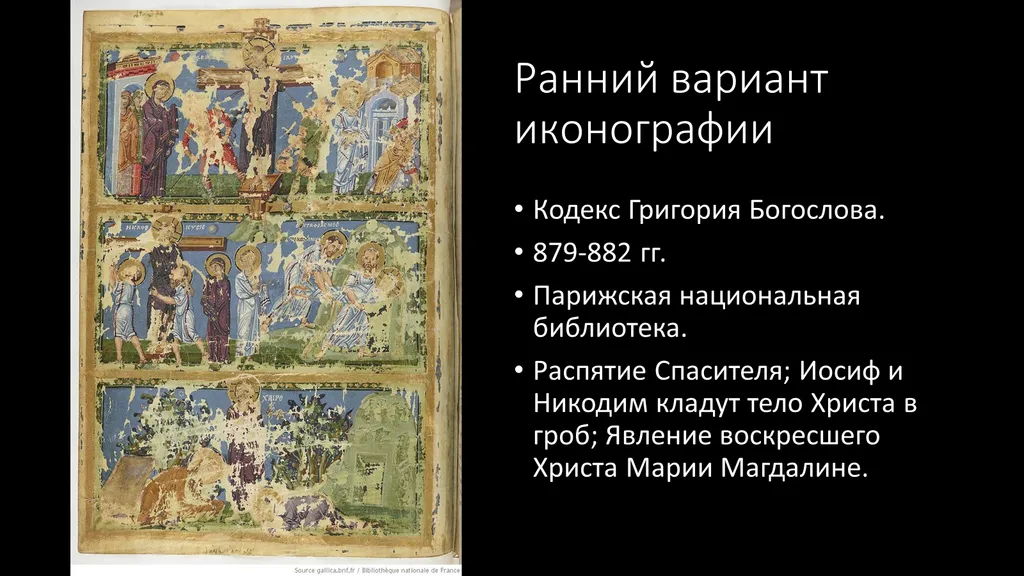

Такую композицию можно встретить в миниатюрах лицевых сводов, например, в кодексе Григория Богослова, созданном в 80-е годы IX века.

Здесь ничего не видно, давайте посмотрим прорись.

Это прорись из книги Николая Васильевича Покровского «Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийский и русских».

Давайте разберемся, как менялась иконография «Положения во гроб» и какие у нее есть разновидности.

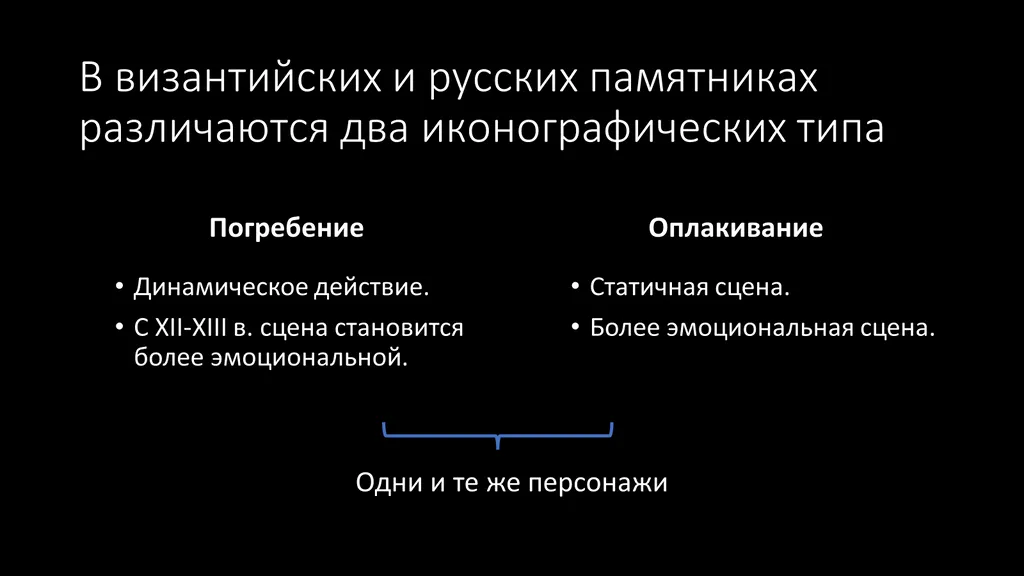

«Положение во гроб» включает в себя два сюжета: Погребение и Оплакивание.

Иконография Оплакивания получила широкое распространение в русской иконописи.

Сцена Оплакивания приобретает огромное значение уже в XII в., когда она становится одной из центральных тем византийской храмовой декорации. Столь важная роль нетрадиционной сцены объясняется желанием продемонстрировать теснейшую связь истории спасения и литургии. Именно в «Оплакивании» Искупительная жертва трактовалась как Евхаристическое таинство, первое богослужение у тела Христова.

Центром композиции является тело Христа, возлежащее на особом камне для помазания. Изображение этого камня было введено в сцену лишь в конце XII века. Полагают, что причиной послужило перенесение самой древней реликвии из Эфеса в Константинополь в 1170 году (на предыдущем изображении его не было, фреска 1156 г.).

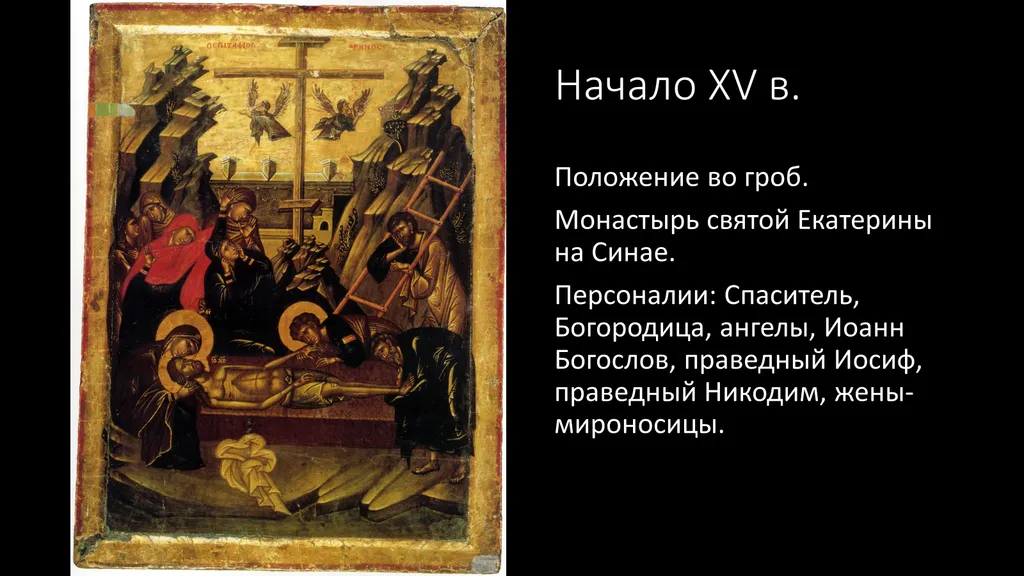

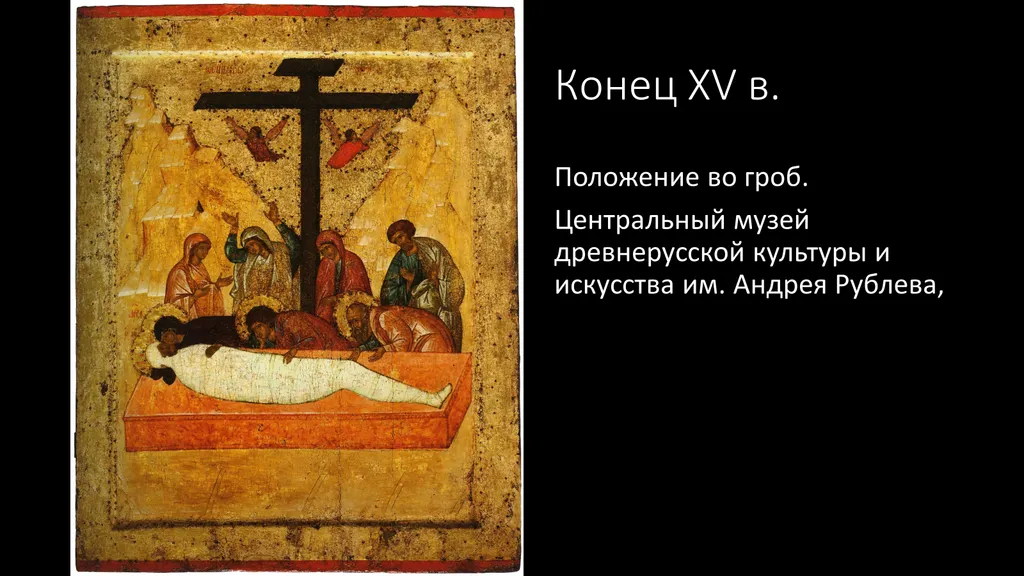

даннПоявление нового мотива определило трактовку сцены не просто как «погребения», но как «надгробного плача», у камня помазания, символизировавшего алтарный престол. По всей видимости, эта икона, которую вы видите на слайде, предназначалась для размещения на аналое в одной из церквей Синайского монастыря и использовалась в дни Страстной седмицы. В богослужении Великой пятницы она создавала образ Христа во гробе, выполняя роль литургической плащаницы (информация из базы ПСТГУ).

Тема литургической реликвии находит продолжение в изображении большой ткани, декларативно показанной на первом плане. В эту плащаницу будет завернуто тело Христа. Плащаница напоминала о белом покрове на алтаре и о литургической плащанице в богослужении Великой пятницы.

Литургическим символизмом отмечены все образы сцены. У изголовья Христа изображена сидящая Богоматерь, прижимающаяся щекой к лицу умершего Сына.

Иоанн Богослова склоняется над погребальным камнем-«трапезой» и целует руку Христа.

Св. Никодим, в ранних версиях изображавшийся склонившимся у ног Христа вместе с Иосифом Аримафейским, в палеологовской живописи обычно показывается стоящим и опирающимся на лестницу, которая напоминала о предшествовавшем событии Снятия с креста и участии в нем св. Никодима.

Характерную особенность поздней иконографии составляет группа оплакивающих женщин. Имена плакальщиц не обозначены. Ярко-красный мафорий позволяет отличить Марию Магдалину, вздымающую руки к небу. В Новом Завете и апокрифическом Евангелии Никодима сообщаются еще три имени жен-мироносиц: Мария Иосиева, Марфа и Саломия.

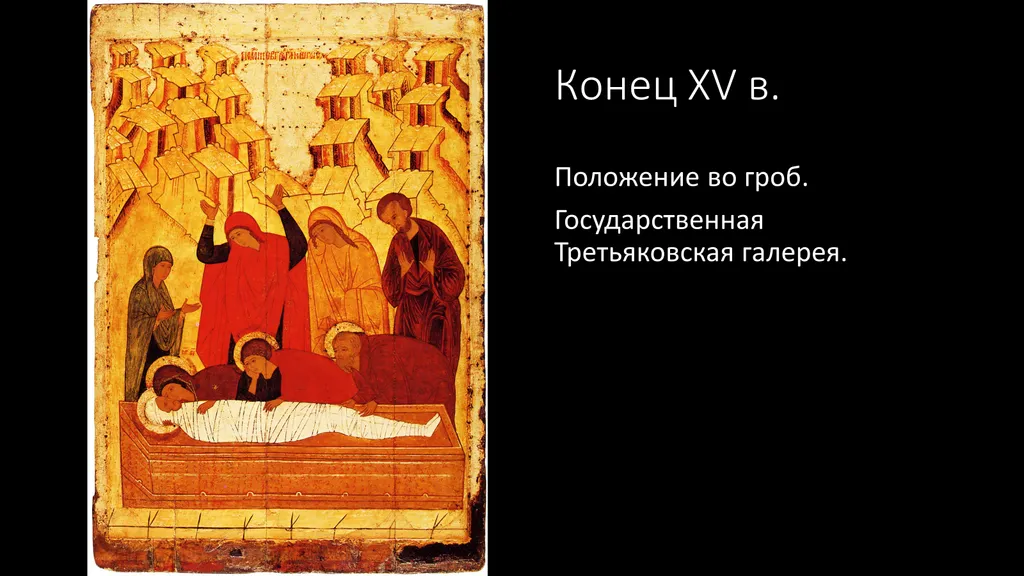

В центре композиции — крест, на переднем плане гроб на котором лежит Тело Иисуса Христа, уже повитое белыми пеленами, за гробом изображаются Богородица которая приникает к Нему, касается своей щекой Его щеки. Еще за гробом изображается преданный и любимый Его ученик Иоанн Богослов, он изображен молодым, каким он и был в том момент. Также за гробом мы видим тайного ученика Иосифа из Аримафеи.

На заднем плане изображены горки, они расходятся в разные стороны к верхним углам от креста и движение ангелов параллельно движению горок.

Цветовой акцент приходится на Тело Иисуса Христа, изображен в белых пеленах, можно сказать яркое белое пятно, потом Крест он выглядит темным силуэтом на золотом фоне, и также темный мафорий у Богородицы.

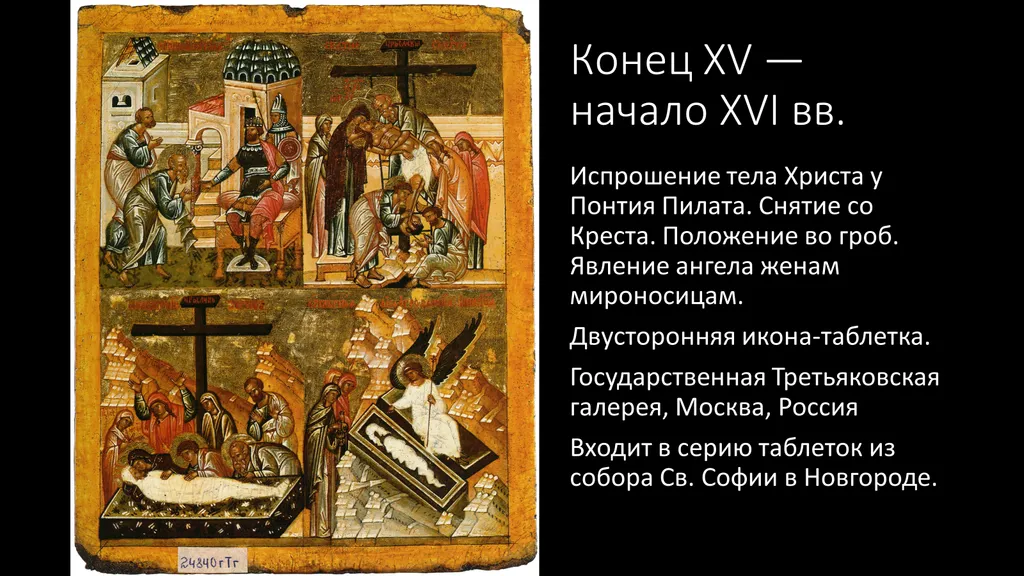

Здесь практически идентичное изображение, в плане расположения фигур, их одежд и жестов. Горки также расходятся в стороны.

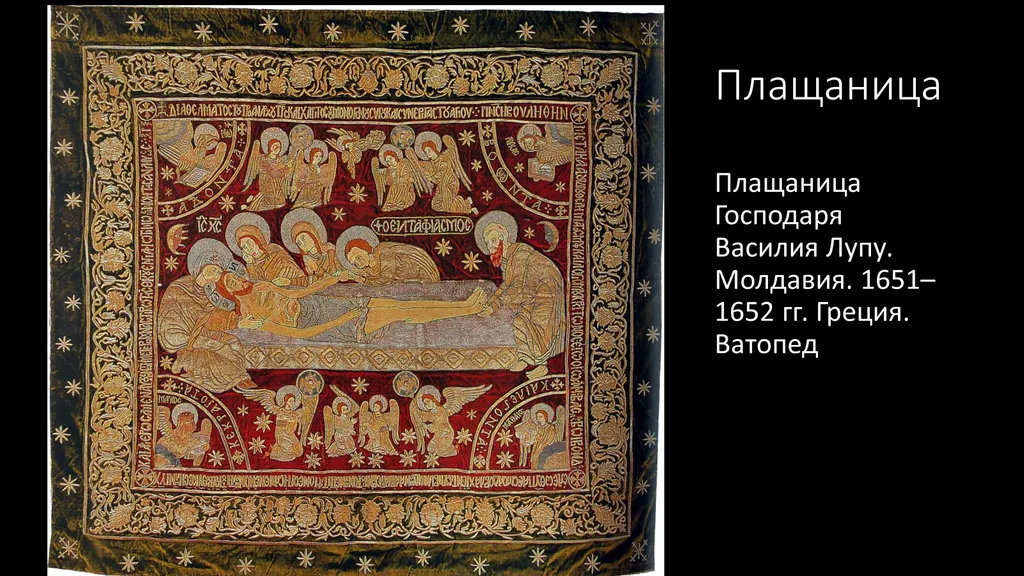

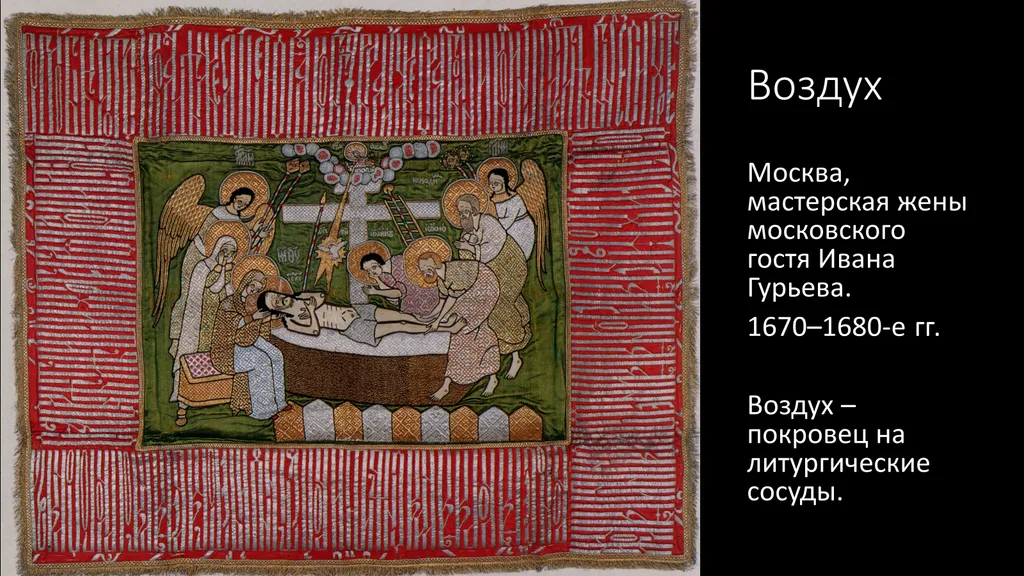

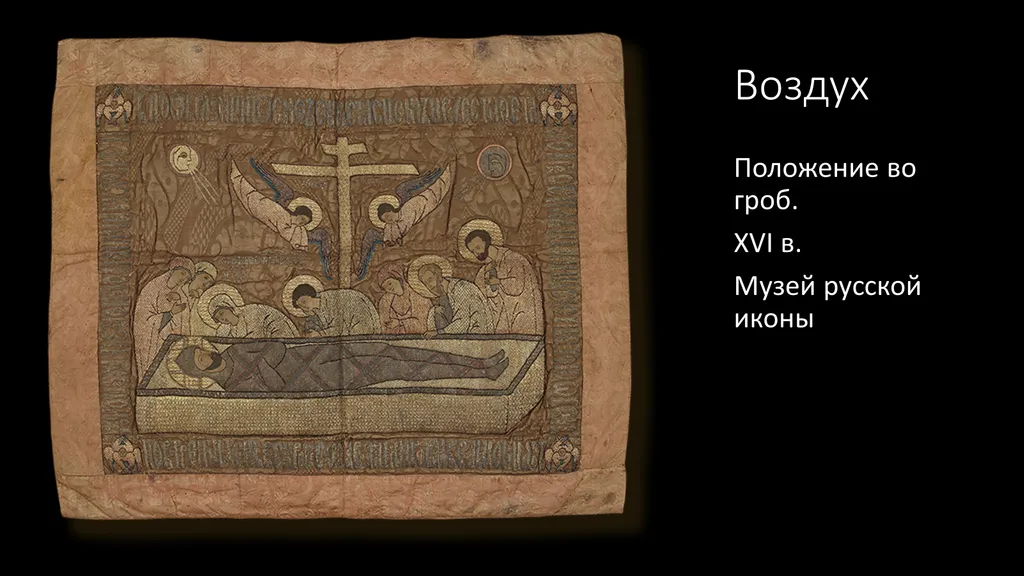

Отдельно нужно сказать о плащаницах

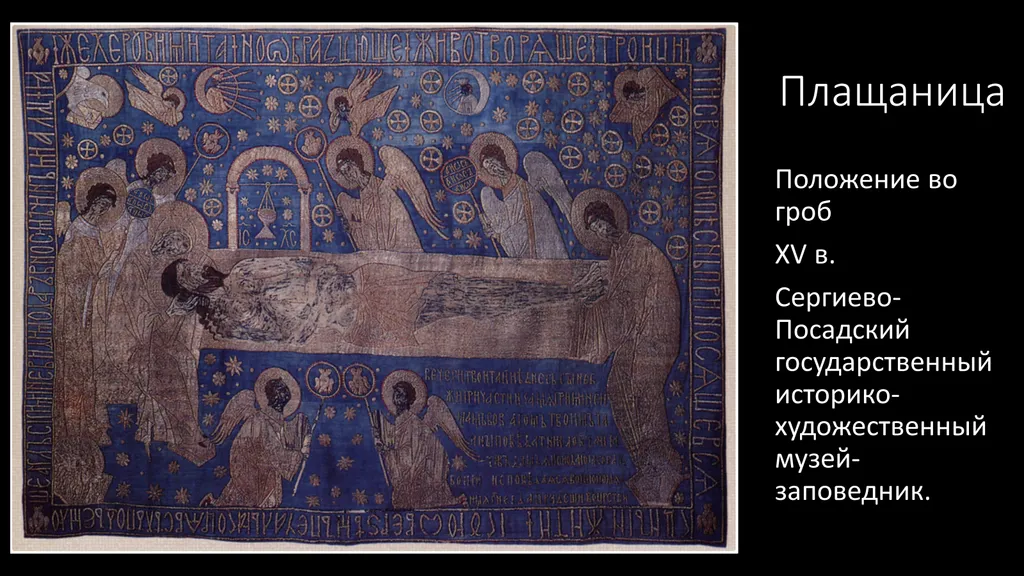

Иногда на плащанице изображаются только ангелы, которые также есть в сцене Оплакивания.

Здесь тоже только ангелы. Обратите внимание на красный цвет, цвет крови Христа.

Мы видим, как богато и сложно украшены плащаницы.

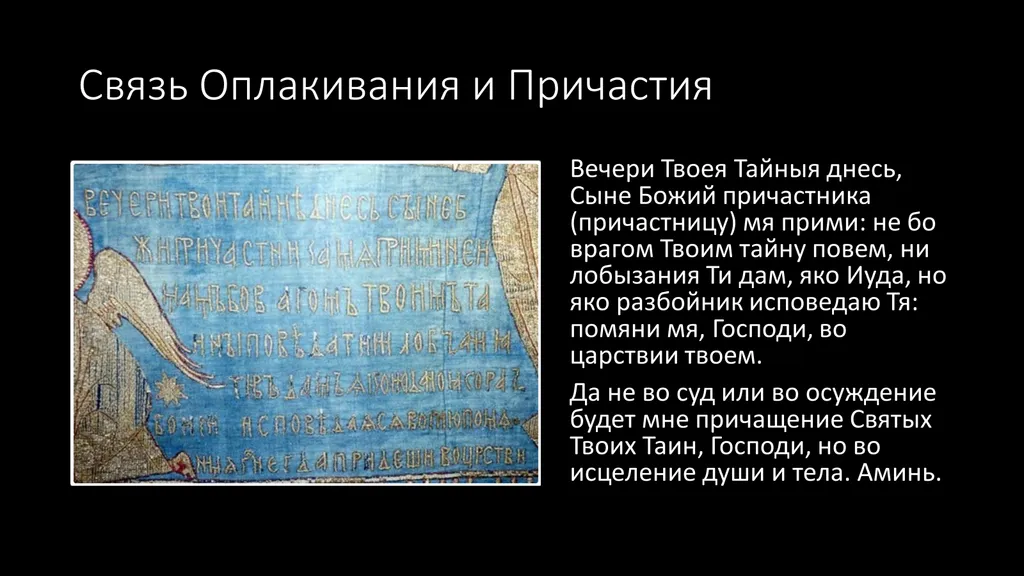

Нельзя не сказать о символической связи темы Причастия и Оплакивания, которая нашла отражение в текстах на плащаницах.

В «Оплакивании» Искупительная жертва трактовалась как Евхаристическое таинство, первое богослужение у тела Христова.

Эта связь прослеживается и в самой иконографической программе плащаниц. Здесь мы видим, что на плащанице рядом изображены Положение во гроб и Причащение апостолов (один из вариантов Евхаристии).

Обратите еще раз внимание на красный цвет плащаницы, цвет крови. Он встречается не раз.

Здесь мы видим уже большее количество персонажей, не только ангелов, но и другие фигуры, которые соответствуют иконографии Положения во гроб.

НСклонившийся ко гробу Никодим поддерживает ноги Христа. Рукава хитона Никодима засучены, обнажая руки по локоть. Слева от Никодима за гробом склонился ко Христу Иоанн. Одну руку в скорби он поднес к лицу, вторую простирает ко Христу. За Никодимом стоит Иосиф Аримафейский, скрестивший руки на груди. В центре за гробом — крест с прислоненными к нему с двух сторон копнем, лестницей и губкой. По сторонам креста — два ангела в дьяконских одеждах. Над крестом в облаках — поясной Саваоф с исходящим от него сиянием со Святым Духом в виде голубя. Внизу сред-ника справа — девять сомкнутых заостренных сверху прямоугольников (стена Иерусалима?). На фоне средника рельефно по «веревочке» вышиты надписи: Иисус Христос, Мария, Никодим, Ангелы, Господь Саваоф.

Никто из оплакивающих, даже Богородица, приблизившаяся к мертвому Сыну, не касается Пречистого тела. Исполненные глубочайшего благоговения, у изголовья Учителя склонились опечаленные жены-мироносицы и юный Иоанн Богослов (в знак величайшей скорби подперев рукой голову). В изножье Христа изображены Никодим и Иосиф, В центре композиции прямо за спиной Иоанна Богослова возвышается Крест Честный, по сторонам от него светила — Солнце и Луна — и два слетающих с неба скорбящих ангела. Расположенный по периметру текст тропаря Великой субботы, посвященный Иосифу Аримафейскому, связан с ролью воздуха в литургии. В углах, прерывая сплошную вязь надписи, помещены изображения серафимов и херувимов.

Тема Положения во Гроб в искусстве Западной Европы

Черты готики:

- Иллюзия материальности изображения.

- Экспрессия, эмоциональность и психологичность.

- Натурный задний план вместо нейтрального фона

- Религиозность, доминирование библейских и мистических сюжетов.

За счет объема и пейзажного фона Христос становится все более похожим на простого человека, а не на Бога.

Черты Ренессанса:

- Возвращение к принципам и формам античного искусства.

- Соблюдение законов анатомии.

- Перспектива и действие света.

- Возникновение масляной живописи.

На этой картине Христос еще меньше похож на Бога, и все больше похож на человека. Это как раз и связано с соблюдением законов анатомии, которые были характерны для Ренессанса.

Выводы

В 1521 году, через 15 лет после рафаэлевского «Положения во гроб», немецкий художник Ганс Гольбейн написал свою картину «Мертвый Христос в гробу», которая произвела столь негативное впечатление на Достоевского.

Очевидно, что на Ганса Гольбейна оказали огромное влияние те идеи, которые витали в воздухе в его время.

Ознакомившись с традицией русской православной иконы, мы можем лучше понять, что конкретно возмутило Достоевского в картине немецкого художника и какие именно европейские идеи отвергает автор романа «Идиот».

Подписывайтесь на канал в Телеграм: https://t.me/rus_culture_koltsova