Птицы, отношения и прогресс: как устроена социальная жизнь пернатых (и не только)

Что объединяет песчанку, гуся и дятла? Как у птиц появляются друзья, почему у синиц сложные характеры, и как симметричная модель полового отбора объясняет индивидуальность.

Социальная организация позвоночных: от рыбы до синицы

Социальная организация животных — это не случайный набор реакций на окружающих, а сложная система, включающая территориальность, иерархии, родственные связи и даже дружбу. Владимир Семёнович Фридман, кандидат биологических наук и ведущий специалист в области этологии, подчёркивает: многие аспекты социальной жизни возникают параллельно у разных классов позвоночных — от рыб до птиц. И всё же есть черты, которые становятся всё более выраженными по мере эволюции.

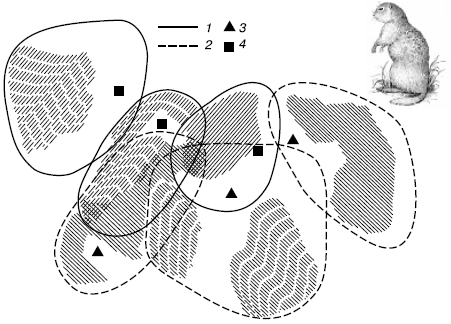

Территориальность — базовая форма социальной структуры. Её можно наблюдать у рыб, рептилий, амфибий и птиц. Это защита пространства, где животное может кормиться, спариваться или выращивать потомство. У рыб это может быть несколько квадратных метров, у певчих птиц — десятки или сотни.

Но прогрессивная эволюция социальной жизни не ограничивается охраной территории. Чем сложнее мозг и сенсорные системы, тем больше возможности для различения индивидуумов и взаимодействий с ними. У птиц, как и у млекопитающих, появляются сложные системы иерархий, кооперации, альтруизма.

От иерархии к дружбе: как птицы выстраивают отношения

Многие исследования подтверждают: птицы не просто реагируют на других, они формируют устойчивые, повторяющиеся связи. У ворон и попугаев зафиксированы дружеские альянсы — стабильные отношения между двумя особями, которые помогают друг другу, ухаживают, кормят и защищают. Учёные наблюдали, как вороны из Бернского университета (работа Orlaith Fraser и Thomas Bugnyar, 2010) могли мстить за своего союзника, если видели, что его обидели. Это поведение ранее считалось доступным лишь приматам.

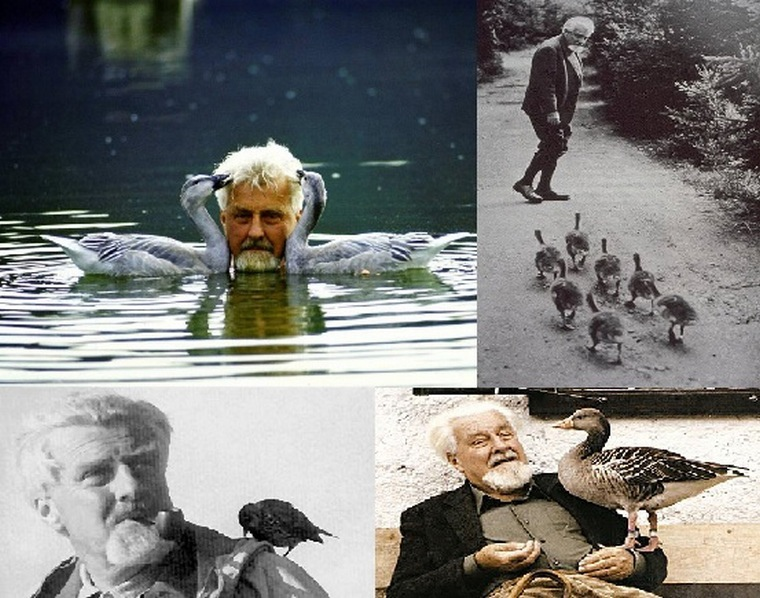

Голуби и гуси демонстрируют долговременные парные связи, в которых партнёры не только размножаются, но и продолжают поддерживать друг друга за пределами гнездового сезона. У серых гусей (Anser anser), как показали исследования Конрада Лоренца и его последователей, партнёрская привязанность сохраняется годами, и гибель одного может приводить к заметным изменениям в поведении второго.

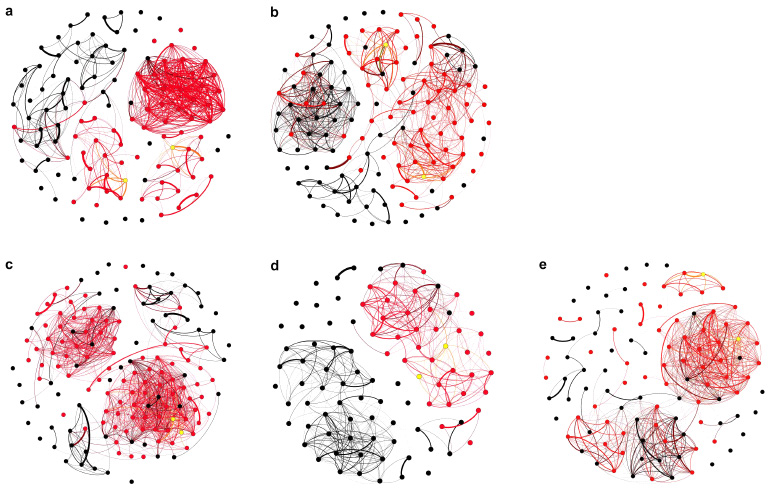

Синицы — особенно большие синицы (Parus major) — изучались в контексте сложных групповых взаимодействий в Оксфордском экспериментальном лесу Уайтам Вудс, в Англии. Данные GPS-меток показали: у них есть предпочтительные партнёры, к которым они регулярно возвращаются, даже вне сезона гнездования.

Поддержка, обучение и роль старших птенцов

В некоторых случаях птицы проявляют кооперативное размножение, где птенцов выкармливают не только родители, но и старшие братья и сёстры. Это поведение характерно для сероспинных флейтовых птиц (Cracticus torquatus) и кустарниковых соек (Aphelocoma). Недавние исследования показали: молодые сойки, оставшиеся в родительской территории, могут помогать в строительстве гнезда и кормлении, а иногда даже защищать потомство.

У зеленокрылого ара (Ara chloropterus) и жако (Psittacus erithacus) в условиях неволи наблюдалось обучение младших членами группы. Например, более взрослые птицы могли демонстрировать приёмы добычи пищи или социального взаимодействия.

Индивидуальность: когда птица — это личность

Социальная организация не может быть стабильной без индивидуальности. Это качество, ранее считавшееся уделом человека, теперь активно исследуется у животных. Исследования показывают, что птицы могут отличаться по храбрости, общительности, агрессии. У синиц, например, есть «лидеры» и «последователи», и даже «паникёры».

По мере развития социальной структуры, как подчёркивает Фридман, особи становятся разнокачественными: они по-разному реагируют на однотипные ситуации, имеют специфическое положение в группе, уникальные связи и роль. Это создаёт прочную, но гибкую организацию, способную адаптироваться к изменениям.

Эксперименты на больших синицах показали, что появление в популяции единичных особей, обладающих новым полезным навыком, может привести к быстрому формированию устойчивой культурной традиции. Навык перенимается птицами друг у друга, причем динамика этого процесса определяется структурой социальных связей между особями. Птицы предпочитают решать задачу именно тем способом, каким пользуется большинство особей в их группе, даже если умеют решать ее по-другому. Благодаря конформизму культурная традиция унифицируется, а альтернативные способы поведения сходят на нет. Ранее такой механизм формирования культурных норм был показан только у человека и отчасти у других приматов.

Разные группы — разная сложность

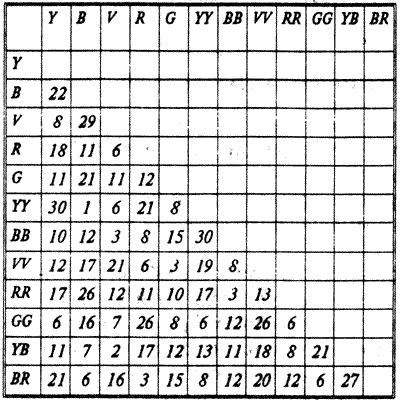

У дятлов можно наблюдать относительно слабую социальную организацию: они территориальны, но не образуют длительных связей. У песчанок (Calidris alba), напротив, развита гибкая социальная система с разделением труда и родственным поведением. У гусей и уток — сложные иерархии и долговременные связи. А у синиц — высокоразвитые, многоуровневые отношения: от семьи до флоков (временных стаек).

Симметричная модель полового отбора Джулиана Хаксли

Джулиан Хаксли (Julian Huxley, 1887–1975) предложил симметричную модель полового отбора, в которой и самцы, и самки активно участвуют в выборе партнёров, а сексуальный отбор — это совместный процесс, отражающий качества обоих. Это противопоставляется асимметричной модели социобиологов (например, Роберта Триверса), в которой активны только самцы, а самки — пассивные судьи.

Фридман считает модель Хаксли более состоятельной, так как она объясняет наблюдаемые случаи, когда самки проявляют инициативу (как у малиновок, зарянок и утиных) или когда самцы выбирают партнёрш, как у некоторых попугаев. Более того, в сложной социальной структуре такие симметричные выборы создают устойчивые, взаимные связи — партнёрства, а не просто спаривания.

Изучение социальной жизни птиц даёт нам не только научные данные, но и философскую перспективу. Мы видим, как у разных классов позвоночных параллельно возникают кооперация, дружба, иерархия, даже эмпатия. И хотя мы далеко ушли от синиц и гусей, сама логика развития — от простой реакции к осознанной стратегии — у нас общая.

Подпишитесь на «Лучше синица» — здесь рассказывают о том, как синицы заводят друзей, как гуси справляются с утратой, а воробьи живут в микросоциумах не хуже нас с вами.