О пинках, Достоевском и импульсах.

Эпиграф: "Хорошего качественного образования без принуждения не бывает, надо дать «пинок», чтобы ребенок отправился в школу, чтобы учился и делал домашние задания" (Максим Пратусевич, директор 239 физматшколы, из интервью).

Неожиданно сошлись в один день события.

С утра по дороге в лицей прочитала пост нашей давней выпускницы – там о разном было, но в частности вот про такое отношение к ученикам, такой метод «вовлечения» в работу. Я совсем недавно писала о том, что, на мой взгляд, без насилия ничего не получится – ни в школе, ни в жизни. А тут – очень симпатичный и близкий мне человек оказывается моим противником, а союзником… Ну, впрочем, не о том речь.

Надо сказать, ехала я в лицей в немного тревожном настроении. В связи с юбилеем Достоевского все кругом просто обязано было отметиться хоть каким мероприятием (ненавижу эти «датские» мероприятия!), и библиотека Дворца пристала с ножом к горлу, чтобы я провела на их базе урок по Достоевскому. Я сдуру согласилась – и вот настал тот самый день, и я еду на тот самый урок, и довольно слабо представляю себе, как буду спасать положение и вытаскивать провальное мероприятие. Достоевский у нас по плану через пару месяцев; уроков никаких не было – и задание я дала довольно странное: посмотреть иллюстрации разных художников и выбрать самые «достоевские» и самые «петербургские», выбор объяснить… Моя собственная подготовка состояла примерно в следующем: не люблю Илью Глазунова, Шемякин как художник гораздо сильнее, еще был Добужинский, в живописи я профан. И вот из этого надо было сделать хотя бы 45 минут проку…

А потом случилось чудо.

Во-первых, вместо обычной аудитории – кабинет Александра III. Тут объяснять нечего, достаточно посмотреть на фотографию.

Во-вторых, дети.

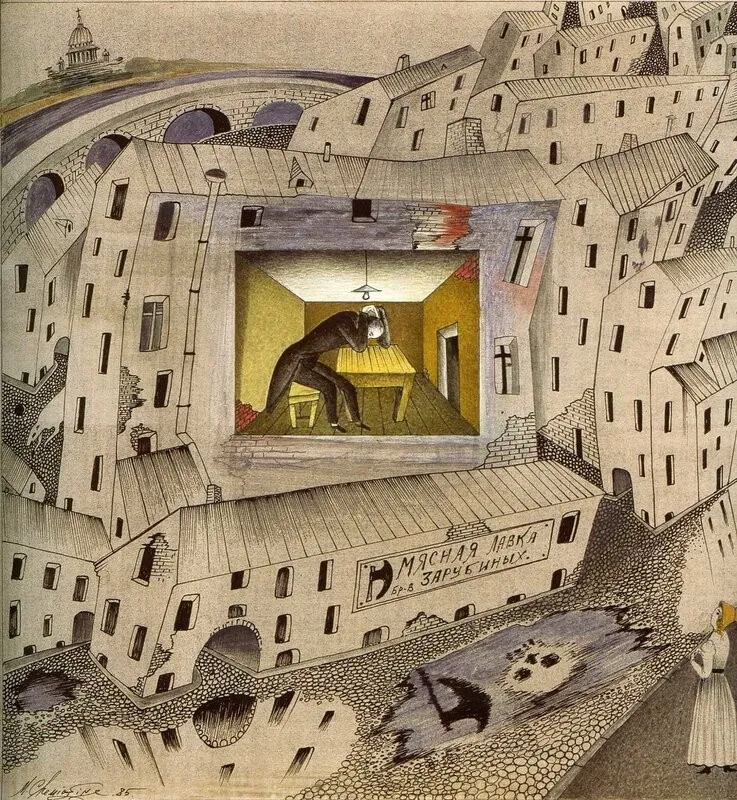

Началось все с того, что, конечно, Глазунов лучше, потому что Шемякин совершенно безумный (моей союзницей с самого начала была только одна девочка). И тогда мы стали просто смотреть на картинки, и говорить все, что на них видим, и связывать это с романом. И вдруг хлынуло:

- это не настоящий город, это город-мираж, город-призрак, он расплывается;

- нет, это город-оборотень, это и не город вовсе, а какое-то страшное существо; вот вроде арка – а в отражении распахнутая пасть с зубами; и вывеска отражается страшно – на ней самой черепа нет, а в отражении появляется; суть города проявляется в отражении, в ином пространстве;

- и время там не то, не 19 век, потому что электрическая лампочка и современная орфография; это любое время – и наше тоже; это страшное время навсегда;

- и каморка обернулась камерой – допросной…

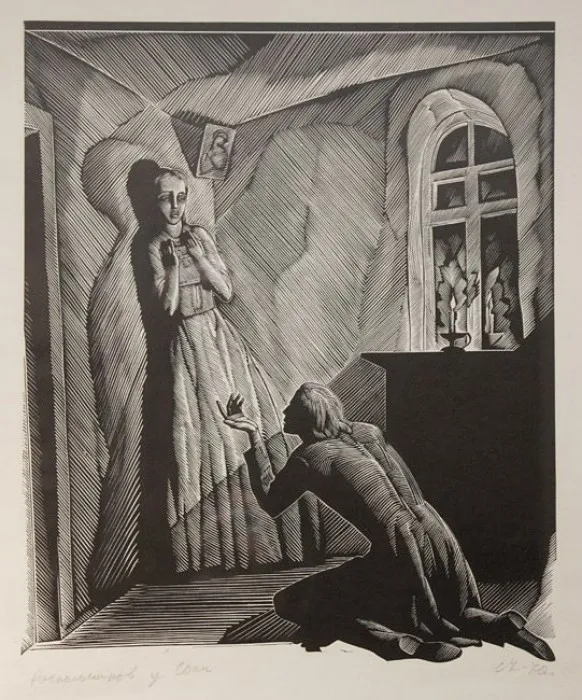

Но самое интересное началось, когда заговорили об иллюстрациях Косенкова. Его дети сами нашли и сочли «самым достоевским». Сперва смотрели первую картинку, много говорили о тьме и свете, а потом задумались о том, что же это за эпизод.

По всему должна быть сцена признания в убийстве. Но в романе Соня на секунду отшатнулась – и тут же кинулась к Раскольникову; она не от него отшатнулась, а от греха, от зла, а его самого любит, жалеет. А тут застыла в ужасе. И сам Раскольников тут страшен – тянется к ней, как зомби, как оживший скелет, как мертвец. Да и на коленях он в романе не стоит…

А как только посмотрели на вторую картинку – сразу же одна девочка воскликнула: так это же пещера! Это же воскрешение Лазаря!

И тогда все обратили внимание на книгу, которую Соня прижимает к груди, и вспомнили, как Раскольников просит ее прочитать ему про Лазаря, а она отказывается (единственный раз в романе). И поняли, что это иллюстрация не к конкретному эпизоду, а, как и у Шемякина, ко всему роману, к какой-то самой важной его сути…

И пришли к выводу, что если Косенков – самый «достоевский» (для них), то самый «петербургский» все-таки Шемякин. Потому что у Косенкова действие не в городе, а в мире – может быть, в том, тогдашнем Израиле. Вне конкретного, частного времени и пространства.

А про Глазунова тем временем забыли! Ура!

Вся содержательная часть обсуждения – не мое. Я почти ничего не успевала сказать – меня перебивали, предлагали свои трактовки, замечали что-то новое. Я, к сожалению, и записывать ничего не успевала – настолько было быстро, насыщенно, безумно интересно; настолько стремительно сменяли друг друга новые идеи, настолько невероятная и глубокая картина рисовалась, настолько невероятно, на моих глазах эти удивительные дети начинали понимать этот сложнейший роман (еще одним потрясением было, что так много народу его уже прочитало и что они так неплохо помнят текст).

В перерыве примерно половина класса вместо обеда толклась вокруг столов и стендов – рассматривали замечательную выставку разных изданий с разными иллюстрациями.

А после второго (последнего нашего по расписанию в тот день) ко мне подошли те, кто не успел представить «своих» художников. «Да что ж это, - говорят, - почему только два часа, тут и четырех-то мало!». Договорились, что, когда закончатся Щедрин, Некрасов и Лесков и начнется Достоевский, обязательно продолжим разговор об иллюстрациях.

Остаток рабочего дня был как в тумане. Я, как толстовский Оленин, все искала, у кого бы спросить: «Что это? Что это такое?». Откуда это взялось? Какой такой волшебный пинок получили эти дети?

Коллега, в учительской: «А что все пинок да пинок. Давайте вспомним старую добрую латынь. Вы просто придали им импульс».

0 комментариев