- 16 мар 20223 минутыЧитать далее

Во время изучения фотографий раскопок погребения охотников-собирателей в долине реки Саду (Португалия), проводившихся в 1960-ых годах, шведские исследователи сделали необычное открытие. Согласно их выводам, найденные в погребении останки были предварительно мумифицированы. Всё дело в том, что рассматриваемый археологический объект был датирован возрастом в 8000 лет. И археологам не было известно о культуре мумификации в Европе того времени.

На сегодняшний день самые древние следы мумификации известны у представителей культуры чинчорро в районе пустыни Атакама (Чили). Чилийским захоронениям насчитывается порядка 7000 лет. Таким образом, получается, что подобные ритуалы проводились в Европе на 1000 лет раньше.

Специфика проведения процедуры мумификации создаёт определенные трудности для исследований. Особенно это касается доисторических мумий, которых сохранилось не так уж и много. Большинство подобных находок приходится на засушливые регионы, вроде Египта или прибрежной полосы Перу и Чили в Южной Америке. Однако варварское уничтожение мумифицированных останков в Новое время, используя их, в том числе, в качестве различных лекарственных снадобий, сильно сократило возможность их изучения.

Особенности расположения останков в исследуемом португальском захоронении показали высокую вероятность именно мумификации находившихся в нём тел. На это указывает ряд признаков, свойственных только подобной культуре погребения.

Читать далее

Читать далееВо время изучения фотографий раскопок погребения охотников-собирателей в долине реки Саду (Португалия), проводившихся в 1960-ых годах, шведские исследователи сделали необычное открытие. Согласно их выводам, найденные в погребении останки были предварительно мумифицированы. Всё дело в том, что рассматриваемый археологический объект был датирован возрастом в 8000 лет. И археологам не было известно о культуре мумификации в Европе того времени.

На сегодняшний день самые древние следы мумификации известны у представителей культуры чинчорро в районе пустыни Атакама (Чили). Чилийским захоронениям насчитывается порядка 7000 лет. Таким образом, получается, что подобные ритуалы проводились в Европе на 1000 лет раньше.

Специфика проведения процедуры мумификации создаёт определенные трудности для исследований. Особенно это касается доисторических мумий, которых сохранилось не так уж и много. Большинство подобных находок приходится на засушливые регионы, вроде Египта или прибрежной полосы Перу и Чили в Южной Америке. Однако варварское уничтожение мумифицированных останков в Новое время, используя их, в том числе, в качестве различных лекарственных снадобий, сильно сократило возможность их изучения.

Особенности расположения останков в исследуемом португальском захоронении показали высокую вероятность именно мумификации находившихся в нём тел. На это указывает ряд признаков, свойственных только подобной культуре погребения.

Бесплатный

Бесплатный - 16 мар 20223 минутыЧитать далее

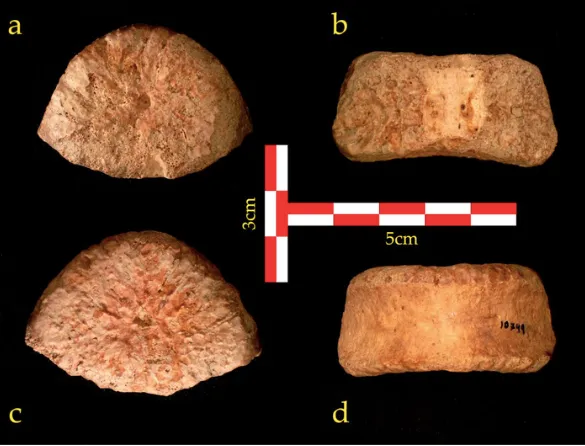

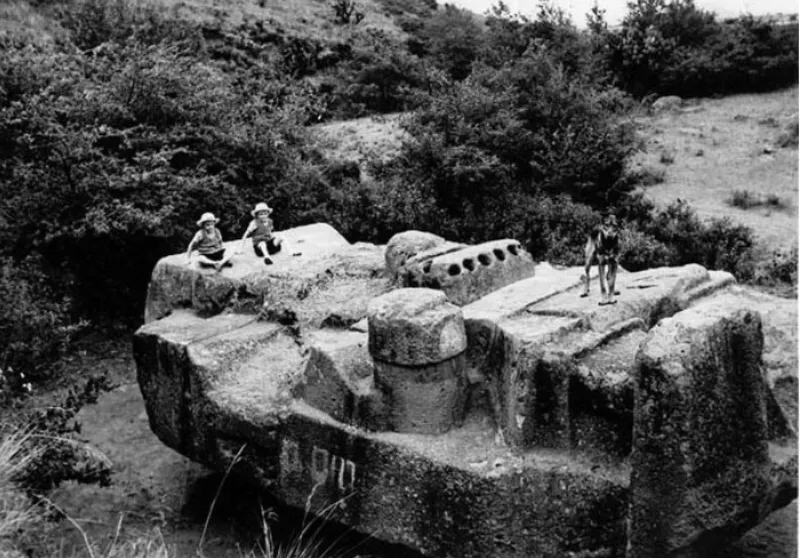

Во время раскопок в одном из наименее изученных уголков Омана — в горных долинах северной части хребта Хаджар - группа археологов омано-польского проекта «Развитие поселений в горах Северного Омана в бронзовом и железном веках» обнаружила настольную игру, в которую люди играли четыре тысячи лет назад.

Находка была сделана, предположительно, в руинах поселения культуры Умм-ан-Нар (2600-2000 годы до н.э.), недалеко от деревни Айн-Бани-Саадах.

Изображение взято с сайта: https://ordonews.com/bronze-age-stone-board-game-found-in-oman/

На территории археологического памятника уже обнаружено четыре башни до 20 метров в диаметре. Создание массивных каменных башен было свойственно культуре Умм-ан-Нар. И если часть из них исполняли роль погребений, то назначение остальных пока остаётся неизвестным.

И всё же одной из самых интересных находок на раскопках вокруг Айн-Бани-Саадах стала именно каменная настольная игра. На игровом поле размечены квадраты, каждый из которых имеет центральное углубление. Доска обломана. На уцелевшей её части 13 квадратов. Кости или камни, заменяющие фишки, пока не найдены. Поэтому на данный момент неизвестно, что именно из себя представляла эта игра.

Изображение взято с сайта: https://ordonews.com/bronze-age-stone-board-game-found-in-oman/

Читать далееВо время раскопок в одном из наименее изученных уголков Омана — в горных долинах северной части хребта Хаджар - группа археологов омано-польского проекта «Развитие поселений в горах Северного Омана в бронзовом и железном веках» обнаружила настольную игру, в которую люди играли четыре тысячи лет назад.

Находка была сделана, предположительно, в руинах поселения культуры Умм-ан-Нар (2600-2000 годы до н.э.), недалеко от деревни Айн-Бани-Саадах.

Изображение взято с сайта: https://ordonews.com/bronze-age-stone-board-game-found-in-oman/

На территории археологического памятника уже обнаружено четыре башни до 20 метров в диаметре. Создание массивных каменных башен было свойственно культуре Умм-ан-Нар. И если часть из них исполняли роль погребений, то назначение остальных пока остаётся неизвестным.

И всё же одной из самых интересных находок на раскопках вокруг Айн-Бани-Саадах стала именно каменная настольная игра. На игровом поле размечены квадраты, каждый из которых имеет центральное углубление. Доска обломана. На уцелевшей её части 13 квадратов. Кости или камни, заменяющие фишки, пока не найдены. Поэтому на данный момент неизвестно, что именно из себя представляла эта игра.

Изображение взято с сайта: https://ordonews.com/bronze-age-stone-board-game-found-in-oman/

Бесплатный - 16 мар 20222 минутыЧитать далее

В 2019 году итальянская археологическая миссия, работающая в Пакистане, обнаружила руины крупного древнего поселения. Впоследствии выяснилось, что археологическая находка была ничем иным как Базирой - одним из городов, захваченным Александром Македонским во время его знаменитого похода в Индию, ориентировочно в 327 году до н.э.

Археологи считают, что город был административным центром в долине реки Сват - регионом, богатым на урожаи пшеницы, риса и других культур. Римский историк Квинт Курций Руф в труде «Истории Александра Великого Македонского» называл Базиру "Богатым городом".

Раскопки Базиры

Раскопки в Базире показали, что город был непрерывно населен с 1700 года до н.э. вплоть до XVI века нашей эры. При этом толщина его археологических слоёв достигает 10 метров. Кроме того, в конце 2021 года в предполагаемом центре города был обнаружен хорошо сохранившийся буддистский храм.

Найденный буддистский храм. Изображение взято с сайта: https://nationalgeographic.grid.id/read/133121874/arkeolog-temukan-kuil-buddha-kuno-berusia-2000-tahun-di-pakistan?page=2

Храм предварительно датировали II веком до нашей эры, однако археологи предполагают, что он может быть на несколько веков старше, так как построен на более древнем сооружении. Всего на территории археологического памятника на сегодняшний день найдено 2109 артефактов, среди которых, кроме монет и предметов из керамики, немалое число украшений, печатей и терракотовых фигурок.

Читать далееВ 2019 году итальянская археологическая миссия, работающая в Пакистане, обнаружила руины крупного древнего поселения. Впоследствии выяснилось, что археологическая находка была ничем иным как Базирой - одним из городов, захваченным Александром Македонским во время его знаменитого похода в Индию, ориентировочно в 327 году до н.э.

Археологи считают, что город был административным центром в долине реки Сват - регионом, богатым на урожаи пшеницы, риса и других культур. Римский историк Квинт Курций Руф в труде «Истории Александра Великого Македонского» называл Базиру "Богатым городом".

Раскопки Базиры

Раскопки в Базире показали, что город был непрерывно населен с 1700 года до н.э. вплоть до XVI века нашей эры. При этом толщина его археологических слоёв достигает 10 метров. Кроме того, в конце 2021 года в предполагаемом центре города был обнаружен хорошо сохранившийся буддистский храм.

Найденный буддистский храм. Изображение взято с сайта: https://nationalgeographic.grid.id/read/133121874/arkeolog-temukan-kuil-buddha-kuno-berusia-2000-tahun-di-pakistan?page=2

Храм предварительно датировали II веком до нашей эры, однако археологи предполагают, что он может быть на несколько веков старше, так как построен на более древнем сооружении. Всего на территории археологического памятника на сегодняшний день найдено 2109 артефактов, среди которых, кроме монет и предметов из керамики, немалое число украшений, печатей и терракотовых фигурок.

Бесплатный - 16 мар 20223 минуты

На территории доисторической стоянки Сямабэй на севере Китая международной командой археологов было обнаружено множество находок неизвестной ранее культуры. Артефакты включают в себя каменные орудия труда, следы охры и различные окаменелости. Возраст находок - 40 тысяч лет.

Поскольку в бассейне реки Нихэван, где проводились раскопки, на сегодняшний день не были найдены останки представителей новаторской культуры, нельзя с точностью сказать, какой именно вид homo обитал здесь 40 тысяч лет назад. Однако археологи и антропологи считают, что, вероятнее всего, это следы представителей вида homo sapiens.

Согласно последним исследованиям, вид homo sapiens мог попасть в Северную Азию как раз около 40 тысяч лет назад, однако до недавнего времени практически ничего не было известно об этих переселенцах, их образе жизни, культуре и быте. Археологи надеются, что находки на стоянке Сямабэй помогут в изучении истории заселения Азии нашими предками.

Кроме того, раскопки в бассейне Нихэван интересны ещё и своими артефактами, так как именно здесь были обнаружены самые ранние из известных сегодня свидетельств обработки охры в Восточной Азии и уникальные для Китая каменные инструменты, включая такие, размер которых не превышает 2 сантиметра. На многих артефактах имеются следы существования рукояти, а сами они использовались для самых разных нужд: от сверления и скобления шкур до разрезания мягких тканей и строгания. В дополнение к этому оказалось, что представители неизвестной культуры измельчали охру в порошок и окрашивали с его помощью различные предметы и собственные жилища.

"Способность гоминидов жить в северных широтах, с холодными и сильно сезонными условиями, вероятно, была обусловлена эволюцией культуры в форме экономических, социальных и символических адаптаций, - рассказывает доктор Шися Ян, исследователь из Китайской академии наук. - Находки в Сямабэе помогают нам понять эти приспособления и их потенциальную роль в миграции людей".

Находки, подобные обнаруженным в Сямабэе, ранее в Восточной Азии датировались лишь 27-30 тысячелетием до нашей эры. Артефакты из Сямабэя древнее на 10 тысяч лет.

Более того, изучение остатков жилищ на древней стоянке косвенно указывает на сложную социальную систему обитавшей здесь культуры.

Будущие исследование, возможно, смогут точно ответить на вопрос к какому виду людей относились жители стоянки в Сямабэе: действительно ли это были homo sapiens или кто-то ещё. А пока раскопки в бассейне реки Нихэван дополняют коллекцию загадок древней истории.

На территории доисторической стоянки Сямабэй на севере Китая международной командой археологов было обнаружено множество находок неизвестной ранее культуры. Артефакты включают в себя каменные орудия труда, следы охры и различные окаменелости. Возраст находок - 40 тысяч лет.

Поскольку в бассейне реки Нихэван, где проводились раскопки, на сегодняшний день не были найдены останки представителей новаторской культуры, нельзя с точностью сказать, какой именно вид homo обитал здесь 40 тысяч лет назад. Однако археологи и антропологи считают, что, вероятнее всего, это следы представителей вида homo sapiens.

Согласно последним исследованиям, вид homo sapiens мог попасть в Северную Азию как раз около 40 тысяч лет назад, однако до недавнего времени практически ничего не было известно об этих переселенцах, их образе жизни, культуре и быте. Археологи надеются, что находки на стоянке Сямабэй помогут в изучении истории заселения Азии нашими предками.

Кроме того, раскопки в бассейне Нихэван интересны ещё и своими артефактами, так как именно здесь были обнаружены самые ранние из известных сегодня свидетельств обработки охры в Восточной Азии и уникальные для Китая каменные инструменты, включая такие, размер которых не превышает 2 сантиметра. На многих артефактах имеются следы существования рукояти, а сами они использовались для самых разных нужд: от сверления и скобления шкур до разрезания мягких тканей и строгания. В дополнение к этому оказалось, что представители неизвестной культуры измельчали охру в порошок и окрашивали с его помощью различные предметы и собственные жилища.

"Способность гоминидов жить в северных широтах, с холодными и сильно сезонными условиями, вероятно, была обусловлена эволюцией культуры в форме экономических, социальных и символических адаптаций, - рассказывает доктор Шися Ян, исследователь из Китайской академии наук. - Находки в Сямабэе помогают нам понять эти приспособления и их потенциальную роль в миграции людей".

Находки, подобные обнаруженным в Сямабэе, ранее в Восточной Азии датировались лишь 27-30 тысячелетием до нашей эры. Артефакты из Сямабэя древнее на 10 тысяч лет.

Более того, изучение остатков жилищ на древней стоянке косвенно указывает на сложную социальную систему обитавшей здесь культуры.

Будущие исследование, возможно, смогут точно ответить на вопрос к какому виду людей относились жители стоянки в Сямабэе: действительно ли это были homo sapiens или кто-то ещё. А пока раскопки в бассейне реки Нихэван дополняют коллекцию загадок древней истории.

Бесплатный - 13 мар 20224 минутыЧитать далее

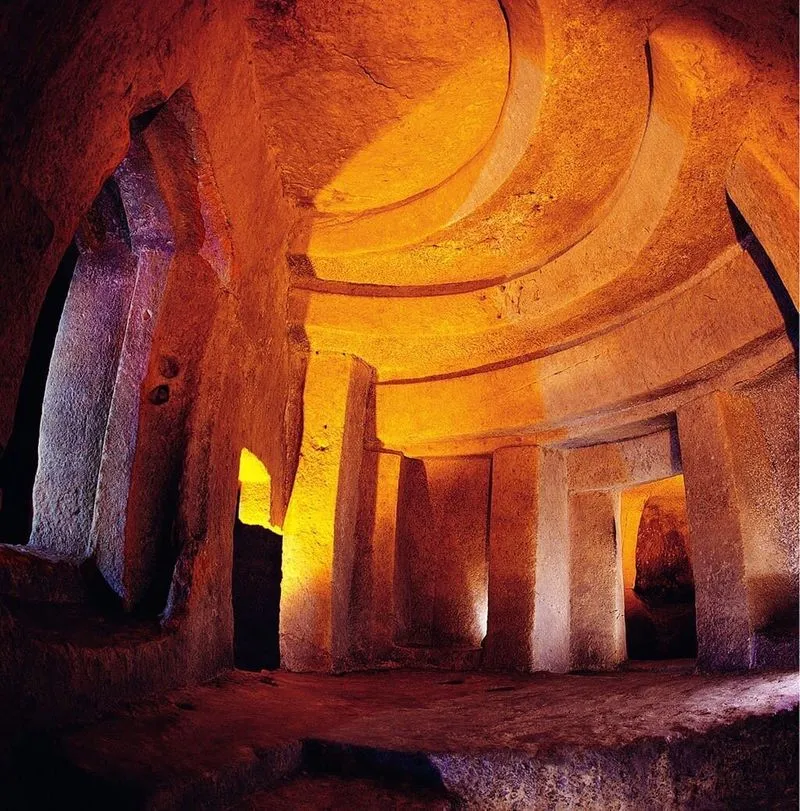

Храм Кориканча (в переводе с языка кечуа «Золотой храм»), расположенный в центре современного города Куско, является одним из ярчайших свидетельств повторного использования людьми более древних построек под свои нужды. Официальная дата постройки базальтового храма неизвестна. Однако считается, что сооружение было выстроено в честь инкского бога солнца Инти (о чём свидетельствует предыдущее название храма — Интиканча или храм Солнца), и являлось одной из важнейших ритуальных построек империи Инков. Будучи, буквально, набитым доверху драгоценными металлами, храм Кориканча был разграблен после вторжения в столицу империи конкистадоров.

В 1650 году после сильного землетрясения, дополнительно повредившего инкскую святыню, над храмом Кориканча был построен католический собор Санто-Доминго, указывающий в том числе на победу миссионеров над невежественными верованиями аборигенов Перу.

Сохранившаяся высококачественная базальтовая конструкция в основании храма указывает на то, что изначально храм представлял собой, так называемую, божественную постройку, относимую индейцами к делу рук бога солнца Инти, а позже используемую ими в качестве храма для поклонения. Собственно, ничего не изменилось и столетия спустя, когда нетривиальную для испанцев постройку решено было использовать точно таким же образом, водрузив над ней храм новой европейской веры. А главенство над неизвестными конкистадорам технологиями строительства, что были использованы при создании базальтового храма, привносило новоявленным хозяевам долины Куско дополнительную веру в свои силы. Это поддерживало и без того воинственные настроения испанской короны в отношении диковинных племён далёких берегов Южной Америки.

При этом даже невооружённым взглядом можно заметить разницу в технологиях как испанских при возведении Санто-Доминго, так и инкских, которые разительно отличаются от базальтовой кладки. Что указывает на более примитивный уровень строительного мастерства индейцев по сравнению с теми, кому изначально принадлежала Кориканча. Впрочем, подобное встречается в регионе Куско, буквально, на каждом шагу. И если внимательный исследователь будет осматривать индейские руины, то велик шанс наткнуться на более ранний архитектурный слой представителей совсем иной культуры, которых индейцы считали богами, и на руинах которой они строили свои храмы и поселения.

Читать далее

Читать далееХрам Кориканча (в переводе с языка кечуа «Золотой храм»), расположенный в центре современного города Куско, является одним из ярчайших свидетельств повторного использования людьми более древних построек под свои нужды. Официальная дата постройки базальтового храма неизвестна. Однако считается, что сооружение было выстроено в честь инкского бога солнца Инти (о чём свидетельствует предыдущее название храма — Интиканча или храм Солнца), и являлось одной из важнейших ритуальных построек империи Инков. Будучи, буквально, набитым доверху драгоценными металлами, храм Кориканча был разграблен после вторжения в столицу империи конкистадоров.

В 1650 году после сильного землетрясения, дополнительно повредившего инкскую святыню, над храмом Кориканча был построен католический собор Санто-Доминго, указывающий в том числе на победу миссионеров над невежественными верованиями аборигенов Перу.

Сохранившаяся высококачественная базальтовая конструкция в основании храма указывает на то, что изначально храм представлял собой, так называемую, божественную постройку, относимую индейцами к делу рук бога солнца Инти, а позже используемую ими в качестве храма для поклонения. Собственно, ничего не изменилось и столетия спустя, когда нетривиальную для испанцев постройку решено было использовать точно таким же образом, водрузив над ней храм новой европейской веры. А главенство над неизвестными конкистадорам технологиями строительства, что были использованы при создании базальтового храма, привносило новоявленным хозяевам долины Куско дополнительную веру в свои силы. Это поддерживало и без того воинственные настроения испанской короны в отношении диковинных племён далёких берегов Южной Америки.

При этом даже невооружённым взглядом можно заметить разницу в технологиях как испанских при возведении Санто-Доминго, так и инкских, которые разительно отличаются от базальтовой кладки. Что указывает на более примитивный уровень строительного мастерства индейцев по сравнению с теми, кому изначально принадлежала Кориканча. Впрочем, подобное встречается в регионе Куско, буквально, на каждом шагу. И если внимательный исследователь будет осматривать индейские руины, то велик шанс наткнуться на более ранний архитектурный слой представителей совсем иной культуры, которых индейцы считали богами, и на руинах которой они строили свои храмы и поселения.

Бесплатный

Бесплатный - 13 мар 20227 минутЧитать далее

Недалеко от побережья Тихого океана раскинули свои засушливые владения плато Наска и чуть менее известное плато Пальпа. Это пустынная территория, являющаяся фактически границей между перуанскими костой и сьеррой. И вряд ли было бы это место таким популярным среди туристов всего мира, даже не смотря на торчащие то тут, то там, а иногда и просто лежащие на поверхности прекрасно сохранившиеся останки представителей различных культур, обитавших здесь столетия назад, если бы над Плато Наска в 1939 году не пролетел американский археолог Пол Косок.

Колибри

С тех самых пор, вот уже почти 80 лет никому так и не удалось открытий тайну происхождения тысяч линий и фигур, которыми исполосована поверхность этих мест. Справедливости ради, первым, кто упомянул о здешних линиях, был испанский священник Педро Сьеса де Леон ещё во второй половине XVI столетия. Однако тогда, когда до появления авиации оставалось ещё более трёх сотен лет, он и представить себе не мог весь масштаб узоров и фигур плато Наска.

Особенность геоглифов этого места в том, что на площади примерно в 500 квадратных километров уместилось порядка 14000 известных на данный момент рисунков, полос, узоров, геометрических фигур. При этом каждый год находят всё новые, уже едва различимые из-за неосторожного вмешательства человека геоглифы. И если о рисунках (их порядка 30) широкой публике известно, то о других геометрических фигурах обычно знают лишь те, кто интересуется древней историей данного региона. А интересоваться есть чем. Некоторые линии достигают 8 и более километров в длину (при ширине до 200 метров), при этом будучи фактически идеально ровными по всей длине. Но и это ещё не всё.

Дело в том, что нередко линии проходят по сложному рельефу, то есть, спускаются в овраги и поднимаются на холмы, будто игнорируя естественные препятствия, при этом абсолютно не теряя в точности и симметричности! Невероятным кажется ещё и то, что все рисунки и линии полностью можно увидеть лишь с высоты птичьего полёта, при полном отсутствии на всей территории естественных возвышений, за исключением уже упомянутых холмов, высота которых не позволяет видеть величественную картину под ногами. Зачастую же, как упоминалось выше, многие холмы также «разрисованы»

Читать далееНедалеко от побережья Тихого океана раскинули свои засушливые владения плато Наска и чуть менее известное плато Пальпа. Это пустынная территория, являющаяся фактически границей между перуанскими костой и сьеррой. И вряд ли было бы это место таким популярным среди туристов всего мира, даже не смотря на торчащие то тут, то там, а иногда и просто лежащие на поверхности прекрасно сохранившиеся останки представителей различных культур, обитавших здесь столетия назад, если бы над Плато Наска в 1939 году не пролетел американский археолог Пол Косок.

Колибри

С тех самых пор, вот уже почти 80 лет никому так и не удалось открытий тайну происхождения тысяч линий и фигур, которыми исполосована поверхность этих мест. Справедливости ради, первым, кто упомянул о здешних линиях, был испанский священник Педро Сьеса де Леон ещё во второй половине XVI столетия. Однако тогда, когда до появления авиации оставалось ещё более трёх сотен лет, он и представить себе не мог весь масштаб узоров и фигур плато Наска.

Особенность геоглифов этого места в том, что на площади примерно в 500 квадратных километров уместилось порядка 14000 известных на данный момент рисунков, полос, узоров, геометрических фигур. При этом каждый год находят всё новые, уже едва различимые из-за неосторожного вмешательства человека геоглифы. И если о рисунках (их порядка 30) широкой публике известно, то о других геометрических фигурах обычно знают лишь те, кто интересуется древней историей данного региона. А интересоваться есть чем. Некоторые линии достигают 8 и более километров в длину (при ширине до 200 метров), при этом будучи фактически идеально ровными по всей длине. Но и это ещё не всё.

Дело в том, что нередко линии проходят по сложному рельефу, то есть, спускаются в овраги и поднимаются на холмы, будто игнорируя естественные препятствия, при этом абсолютно не теряя в точности и симметричности! Невероятным кажется ещё и то, что все рисунки и линии полностью можно увидеть лишь с высоты птичьего полёта, при полном отсутствии на всей территории естественных возвышений, за исключением уже упомянутых холмов, высота которых не позволяет видеть величественную картину под ногами. Зачастую же, как упоминалось выше, многие холмы также «разрисованы»

Бесплатный